孝の「サービス精神」 〜齋藤孝の研究 6〜

太宰、太宰で日が暮れる俺の毎日は、ときどき孝の風によって、空気が入れ替わる。

いや、そうじゃないな。

太宰関連本を読んでいると、孝が時々顔を出すことがあって、なんだか変なところで会いましたな、みたいな気持ちになる。

そんな感じか。

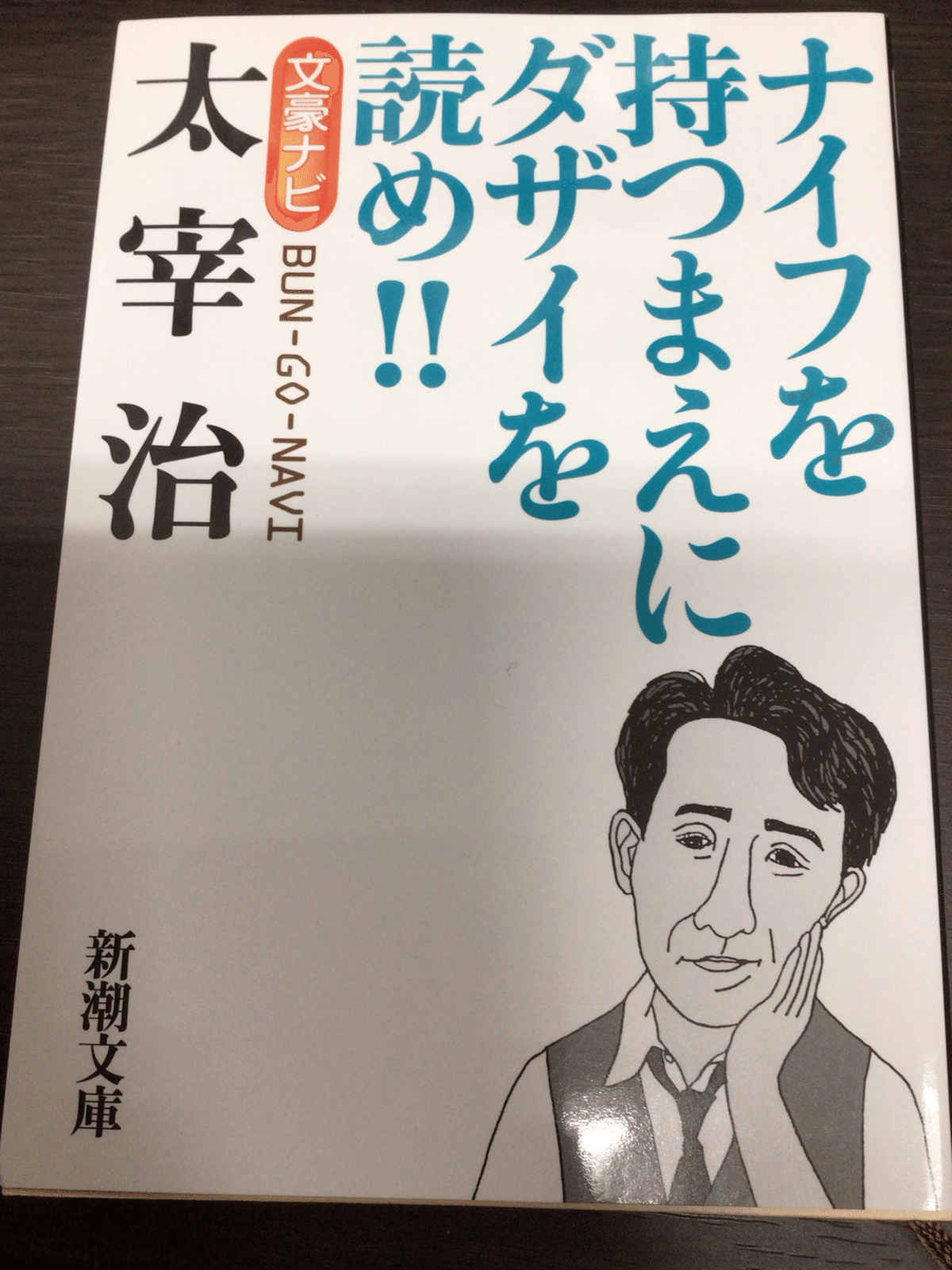

「ナイフを持つ前にダザイを読め!!」という煽りの入った『文豪ナビ 太宰治』(新潮文庫)。ダメだよダメダメ、判定じゃダメだよ、KOじゃなきゃ、というフレーズが思い浮かぶほど、ちょっとこれ、秋葉原連続殺傷事件の加藤智大を連想させるフレーズで、二人とも青森県の出身じゃね、という思い起こしを狙っているのかな?と邪推した。

それ、あまりに、あざとくね、逆に。

いやまあ、それはそれとして、文豪ナビ。

太宰治という文豪を、わかりやすく伝えるために苦心されている。そうだよね、若者になると自然に太宰を読む、という習慣は、もう現代にはないよね。

例えば、この太宰マップ。

俺もおすすめコース作りてー、ということで、ある程度読んだら、作ってみようと思います。でも、今はまだかな。これ、作品と作品集でズレがあるけど、大丈夫かな?例えば、「右大臣実朝」は『惜別』の中にあるじゃん。でも、『晩年』は、作品集のタイトルだ。その辺、俺だったら統一するな。とにかく早くおすすめコースを、作品に統一して、やりたい。

そのためには早く全部読まなきゃ。

閑話休題。さて、齋藤孝だが、この本の中でも、お会いする。

声に出して読みたい太宰。

読みたいか?声に出したいか?

まあ、そんなツッコミは置いておこう。でもさ、恥の多い人生を送ってきました、とか、アカルサハホロビの姿デアロウカ、とか上の子が言ってたら、やっぱ心配しちゃうよ。心配しないか?するだろ?

で、チョイスされてる文章、「めろすはげきどした。」

日本語であそぼ、では、敢えてひらがなに統一したという。

みてたよ、俺も、日本語であそぼ。めろすはげきどした。幼稚園児が、嬉しそうに言ってたらしい。

メロス、確かに覚えやすいよね。

「蓮華寺は下宿を兼ねた」よりは、覚えやすいよ、確かに。どうでもいいけど、蓮華寺は、東信にあるんじゃなくて、飯山市の真宗寺っていう寺がモデル。北信です。という話。しらね。

で、今回、この『文豪ナビ』でたまたま見ちゃった孝の文章に、その特徴を見てしまった。何か。

ダメだダメだ、孝。

「太宰には滅び行くものの美がよく似合う」って、富士山には月見草がよく似合うのアレだろ、ア・レ。

お前はそんな奴じゃなかっただろ、孝。

そんなフレーズをトレースするような奴だったか。

「滅びの美」なんかホントに面白いと思ってんのか?

違うだろ、孝。

本当のことを言ってくれ。

孝は時に注文に勇んで答えちゃう人である。

このサービス精神。

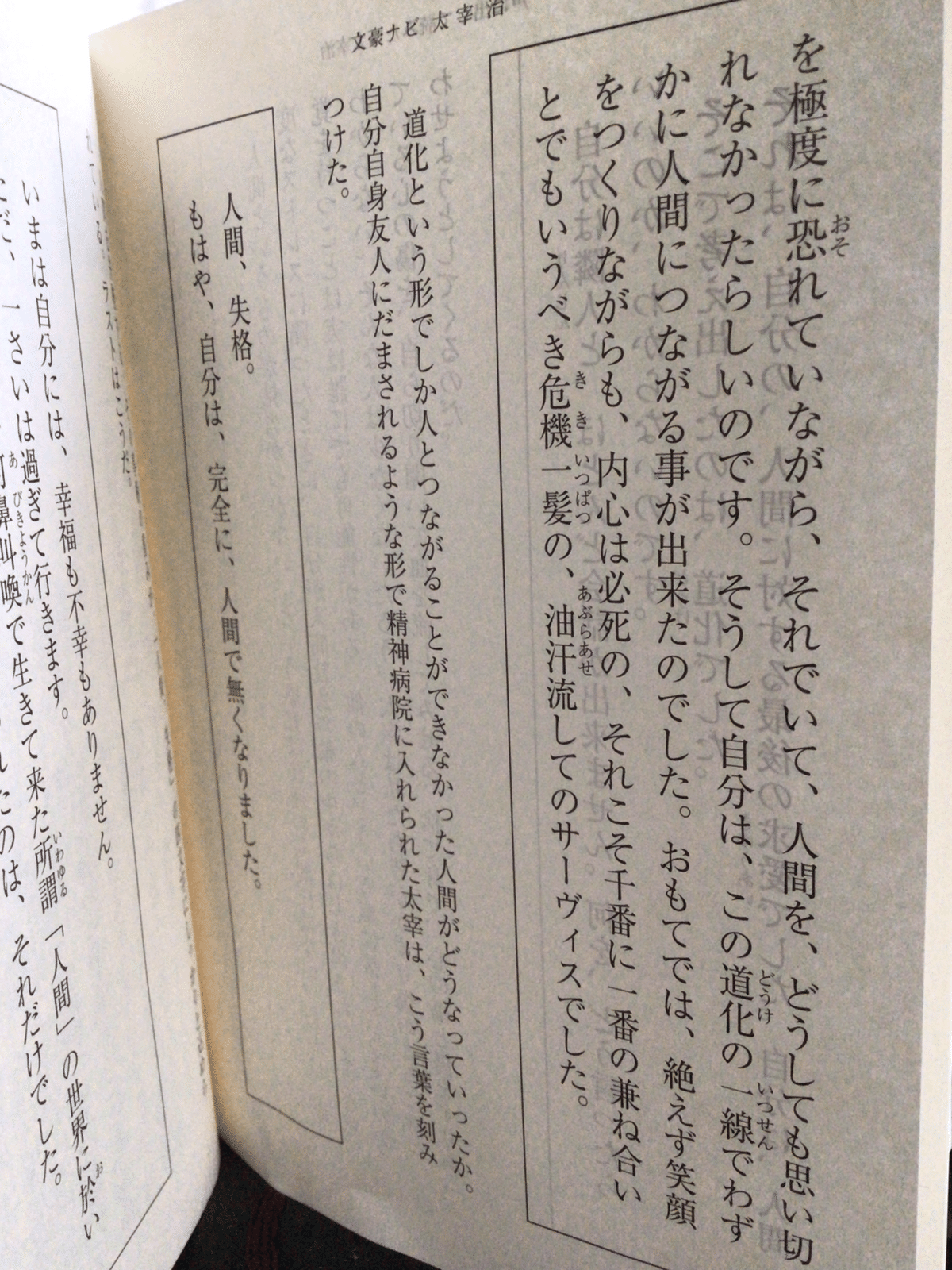

本当の孝は、太宰のサービス精神を推したはず、なのだ。

道化。

そっちだろ?

ほら、やっぱあるじゃん。

このように孝は、サービス精神旺盛ゆえに、時折、編集部のオーダーに合わせて、本当のことを枉げる場合がある。

ただ、枉げたことを記号にキチンと残しておく人なので、読者はその痕跡をキチンと読まねばならないということである。

その次、ちょっとこの文にも言いたいことはあるけど、枉げ過ぎだぞ、孝。

わかりやすいストーリーに仕立てるのはいいけど、ちょっと見逃せないところ、あるよ。

孝の引用の中で、お、いいじゃん、と思ったところ。

この間「右大臣実朝」の中で、平家物語的方法への太宰の関与を述べたものを補強する引用だ。

ま、とにかく、孝がいろんなオーダーにノンシャランと応じてくれるのをいいことに、無理な注文するんじゃないぞ、編集。

別に怒っているわけではないんだ。