夏休み最後の日 〜「杜子春」の読書感想文 その後〜

夏休み最終日はいつも大騒ぎである。

下の子2年生は昨日床屋に行き、上の子5年生は今日床屋に行った。

そして、夏休みの宿題を終わらせる。

ただ、例年と違い、今年はそこまでバタつかなかった。

その理由は三つ。

まず、夏休みが始まった日に宿題以外の初日の持ち物の用意をしていたこと。

二つ目に、登校日8日前から作品系提出物の準備を始めたこと。

三つ目に、最終日には塾も学童もなかったこと。

二つ目が大きかった。

というのも、夏休み後半は全て作品系に当てることで、ペースを作れたからである。ドリルのようなものが残っていると、もう作品を仕上げるどころの話では無くなってしまうのだけれども、今回はとにかく前半にドリル系を終わらせたことが、最後にバタつかなかった要因だろう。

夏休みに入る直前に、子どもらの祖父(私にとっては「認知症日記」の義父)が亡くなったことで、なんというか非日常的な時間が続き、その中で気を紛らわすために勉強でもせいや、とハッパをかけることができたからでもあろう。

夏休みは長いようで短い。

今日は、今まで塾で一緒に散歩することもままならなかった上の子と散歩に行ったりした。

米が出来つつある。

近くに小さな古墳群があるので、それを回るように散歩をした。

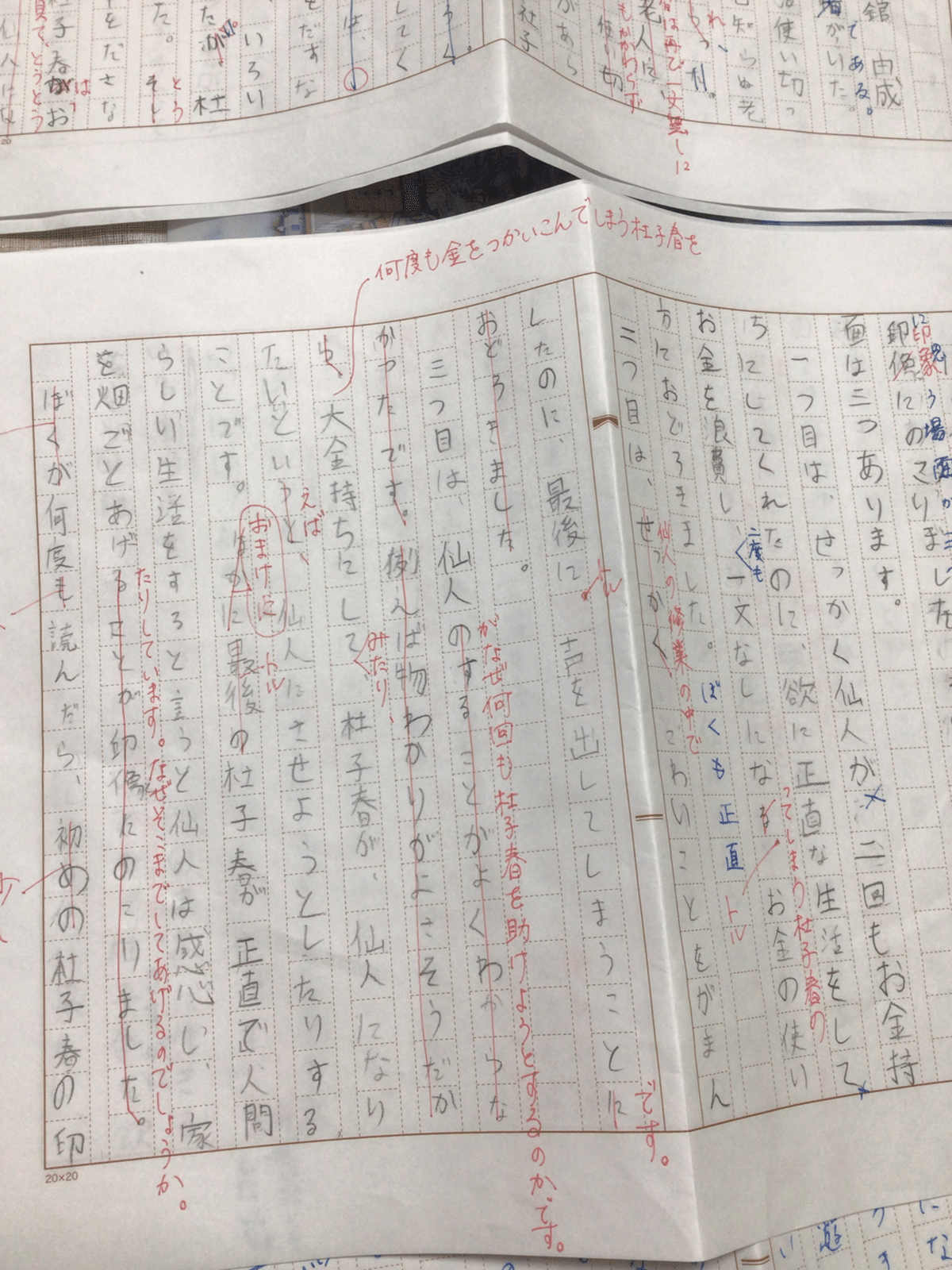

結局『杜子春』の感想文は4回書き直した。書き直させたと言っても過言ではない。

1200×4回。

小学2年生の頃は、泣いて書いていたが、さすがに5年生ともなると、内容や文体は幼いものの、書くことに対する面倒臭さのようなものが払拭されつつあって、頼もしかった。

最近、昔の野球選手のyoutubeなどを聴いていると、たくさん練習をしたことを誇らしげに語るシーンをよく見る。往年の選手たちは「昭和の〜」と自嘲しているが、私もそういう意味では昭和の子なんだと思う。

全く無意味であったと思うが、志賀直哉の作品全部書き取り、みたいな訓練?もやったし、何々の研究関係全部読め、みたいな圧も受けてきた。「作家を語るなら全集読んでから言ってくださいよ」とか、「論文の書き方は教わるんじゃなく盗め」みたいなことも言われてきた。

野球選手たちも、特に亜細亜大学の阿波野秀幸投手が野球部で受けてきた訓練とか、結構圧がひどい。どの選手の語ることも、今ならダメでしょみたいなことばかりだが、その男の集団の上下関係のダメさに宿る懐かしさみたいなものを聞き取ってしまう私は抜き難く昭和の児なんだと思う。

ただ、やはり「昭和の児」のやり方で何かを伝達しようとは思わない。しかし、一方で、一定の量を繰り返しダメを出されながら書く、ことで技術よりもメンタルが磨かれていくことはないわけではないように思ってしまう。

結局、今回、最初の「杜子春」の第二稿から「あらすじ」を抜き去り、

①最初に読んだ印象(起)

②そこで感じた思いと疑問(承)

・自分が杜子春だったらどうするかな?

・しかしなんで?

③しかし、疑問を解こうと繰り返し読んだことで起きた理解の変化の経験(転)

④繰り返し読んだことで可能になった理解の説明と自己変容(結)

というプロットで、書いた。

要するに、いわゆる誰もが知ってる名作を繰り返し読んで、自分の印象や理解にどういう変化が起きたのかを劇化したわけである。

大人の手が入りすぎているといえば、入りすぎている。

そもそも文章も文字も決して上手じゃない。

だから、角を削ってやったり、線を足してやったりして、大人が読めば、大人の手が入ったものだろうということは一目瞭然である。

しかし、自分の書いたものを形式と内容の面から批判され、ああでもないこうでもない、と指摘され、その指摘を踏まえた上で書き直すように、という苦行に食らいついてきたことは、とてもよいと思う。一方でゲームに逃げたり、ゲームが餌になったり、ということがないわけではないが、鉛筆で原稿用紙にオリジナルで繰り返し書いた経験は、無駄ではないと思う。

自分の5年生の時のことを思えば、よく頑張っている。自分はこんな宿題をやったことがない。前にも言った通り、学級崩壊していたし、出された宿題自体を認識していなかったようにも思う。ひどい時代だ。自分もまあ舐めていた。

というわけで、なんとか、読書感想文は完成した。

そして、志賀直哉にも興味を持ったらしい。塾で、志賀直哉の弟子の娘の文章を読んだらしい。誰だ?阿川佐和子か?