すぐ人のせいにする 子どもへ

こんばんは!大学院受験に向けて勉強中のよっちゃんです。

今日は「親子」関係について。

すぐウソをつく

すぐ人のせいにする

そんな子どもに対して、どうしたらお互い(親も子も)安心して過ごせるのか、を記事にします。

なぜ、人のせいにするのだろう?

「(宿題を)今やろうと思ってたのに!」

「ぼくはやめた方がいいと思ったけど、〇〇くんがやっちゃったんだよ。」

このような、自分を守るためのウソなのか、本当のことなのか…子どもは(大人も)様々な場面でこのような事を言うことって、ありますよね。

この、自分を守るためのウソはどうして出てくるのか、心理学から考えてみました。

これは、アンナ・フロイトの防衛機制です。

人はストレスを感じると、防衛するために、様々な方法を選びます。

様々な病気にかかってしまう人は、抑圧といって、ストレスを感じないようにするために無意識へ追いやることから、起こるとも考えられています。

人のせいにする

というのは、防衛機制の中の「合理化」です。

子どもの中で論理的に考える方法の一つとして、

「時間のせい」「人のせい」にすることで、合理化しているんですね。

さらに、これは社会心理学より。

ハイダーのバランス理論です。三者関係で積がプラスにならない場合、気持ちが悪いのでプラスにしようとする力のことです。

先ほどの「今、宿題をやろうと思ったのに!」をバランス理論に当てはめてみると、

親、子ども、時間の3つの関係になります。

子ども→親 + 子どもは親が好き

時間(宿題)→子ども − 宿題をしていないので、時間(宿題)は子どもに対して攻撃をしている

そうなると、この二つの積で既に−になってしまうので、子どもは必死に

親→時間 を−にしようとするわけです。

「今やろうと思ってた。」「3時にやろうと思ったのに。」などと言って、子どもは時間のせいにすることでバランスをとろうとしています。

ケンカした友達のことを、家で悪く言うのも、この理論からきているのかなと感じます。

人のせいにする循環図

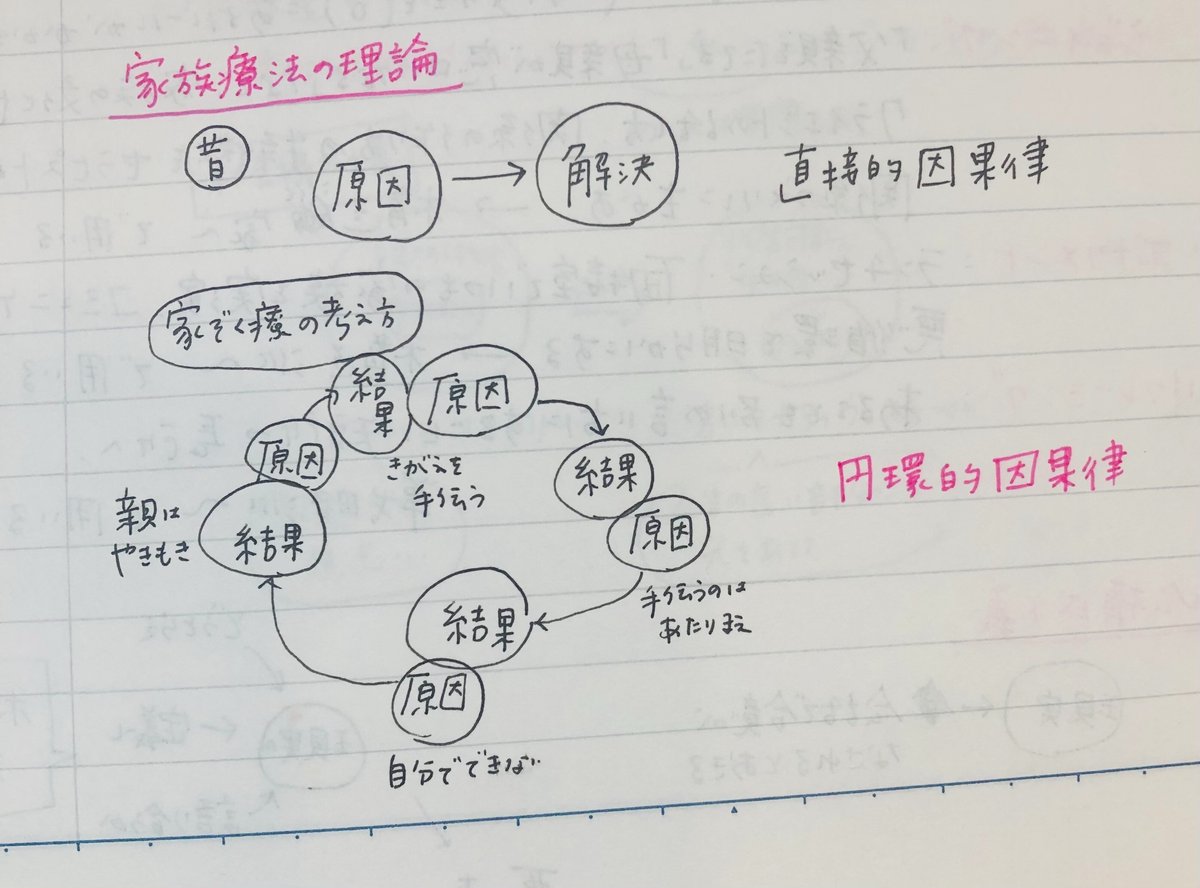

続いては家族療法から。

家族の関わり方で、

「人のせいにする」

「すぐウソをつく」

ことを変えることは可能なのか、ということです。

結論からいくと、

「変えられるのではないか」

と私自身は考えています。

家族療法では、問題の原因を究明することで問題は解決すると想定されていましたが、

いまでは、原因は結果に対して影響を及ぼすが、それはさらに別の原因にもなっているという円環的因果律という考え方が想定されています。

先ほどの「宿題を時間のせいにする子ども」を円環的因果律に組み合わせてみると、こうなります。

宿題をやらない→時間のせいにしようとする→親が怒る→子どもが親のせいにする(防衛機制合理化の強化)

という循環図です。

親が怒らずに、「そうだったんだ、今やろうと思っていたんだね」と言えば、

先ほどの

時間(宿題)→子ども −

子ども→親 +

親→時間 − 三者の積が+バランス○

のバランス理論が成り立ち、多少親はヤキモキするものの、バランスがとれます。

上記の図では親が怒っているので、

時間(宿題)→子ども −

子ども→親 −

親→時間 + 三者の積は+バランス○

というバランスになります。

子どもが「親のせいで」と、怒った親のせいで宿題ができなかった、と思うことでバランスを取ろうとする訳です。

さらに、「〇〇のせいで」という防衛機制の合理化が強化されてしまう、という悲しいお土産付きです。

なので、

ストレスがかかりそうな場面で

時間(宿題)→子ども +

子ども→親 +

親→時間 + 三者の積が+ バランス○

と、三者関係が+になれるようにするためにはどうしたらいいかを考えていきます。

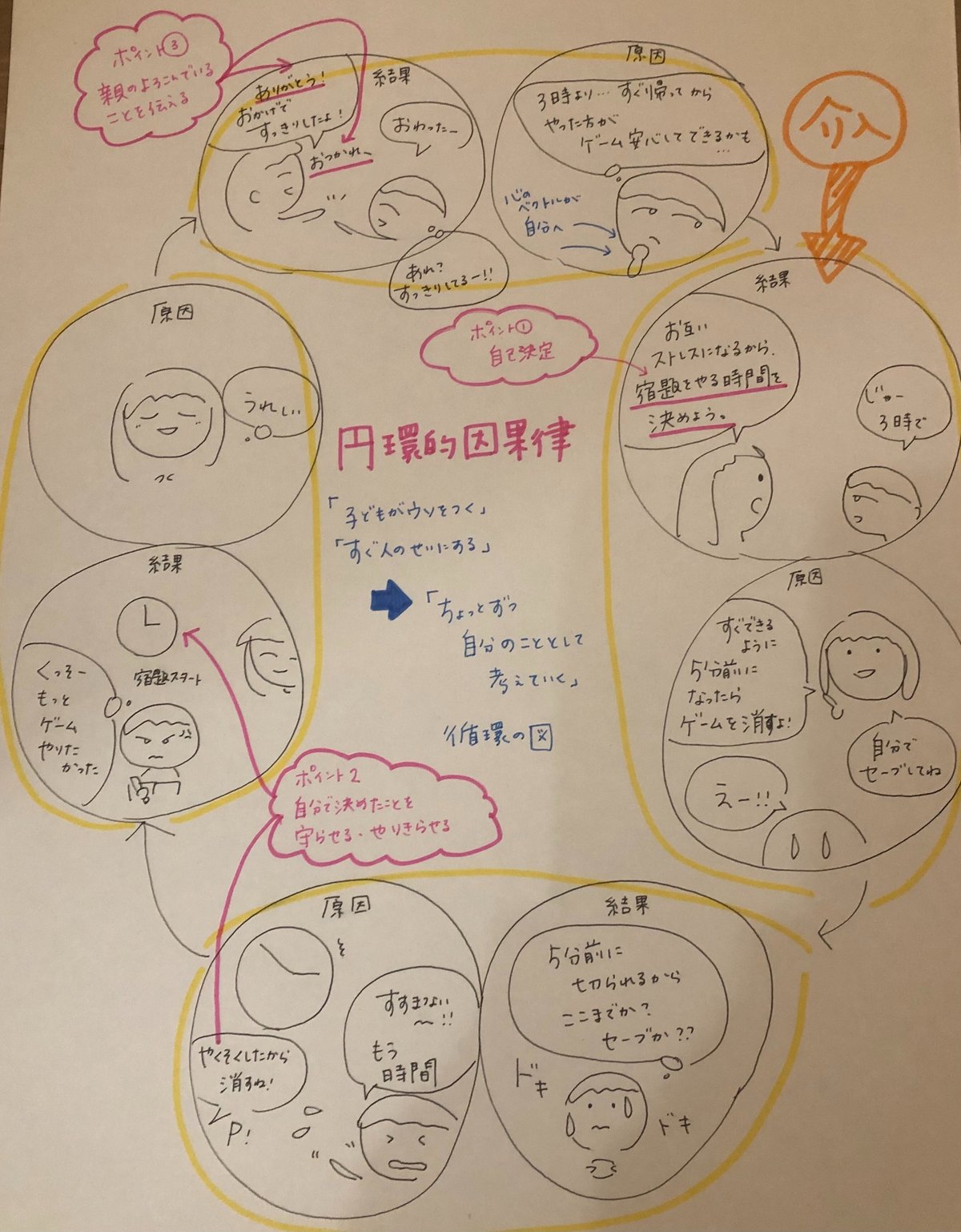

人のせいにする→ちょっとずつ自分のこととして考えていく循環の図

まずは、

時間(宿題)→子ども +

にしていく工夫が必要です。

この図ではポイント①として、

自己決定を書きました。

「宿題は何時からやる?」と、自分で決めることで、宿題=悪を少しでも減らす作戦です。

ポイント②として、

自分で決めたことをやらせること

を挙げました。

子どもは基本宿題はやりたくないですから(笑)多少不満を言うのは仕方がないこととして、自分で決めた事ができるように全力で協力していますよ!というスタンスで、

「〇時だよ!宿題スタート!」と支えてください。

ポイント③は、宿題が終わった時のスッキリ感を一緒に味わうことです。

ここが私は一番重要だと思っています。

宿題を後にしている子どもは、自分でも少し気持ち悪いと思っているはずです。スッキリしたね!やったね!と終わった後の爽快感を共有することで、

時間(宿題)→子ども +

に変わっていくのだと思います。

今回も長い文になりましたが…

最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。