【法則】世の中の動きを「振り子の法則」で読みとれ!

モノやサービスが発展していくプロセスには、「振り子の法則」が存在する。同じ場所を往復しているように見えるが、らせん状に進化していく法則だ。

そして、今僕が注目しているキーワードが「集中型」と「分散型」。集中と分散を繰り返しながらも、元に戻るのではなく最適な役割を見つけて、らせん状に発展していくパターンが多いのだ。集中と分散を繰り返す「振り子の法則」。今回はこの法則について紹介したい。

■コンピューターの歴史における集中型と分散型とは?

集中と分散を繰り返しながら発展してきたのが、コンピューターだ。僕が最初に富士通へ入社した時に、担当したのがメインフレーム。メインフレームに携わったことで、非常にありがたいことに、コンピューターの歴史やその成り立ちを学ぶ機会に恵まれていた。これは今でもとてもラッキーだったと思っている。

メインフレームとは主に企業の基幹業務システムなどに使用される大型コンピューターのこと。大企業をはじめ、大学や銀行がこのメインフレームを使っていて、1980年代には日本でも全盛期を迎えた。このメインフレームの時代は、非常に大きいコンピューターを1カ所に設備して、それと各コンピューターをつなぐシステムだった。コンピューターに今のような処理能力が備わっていなかった為、全ての計算をメインフレームで集中的に行う必要があったからだ。

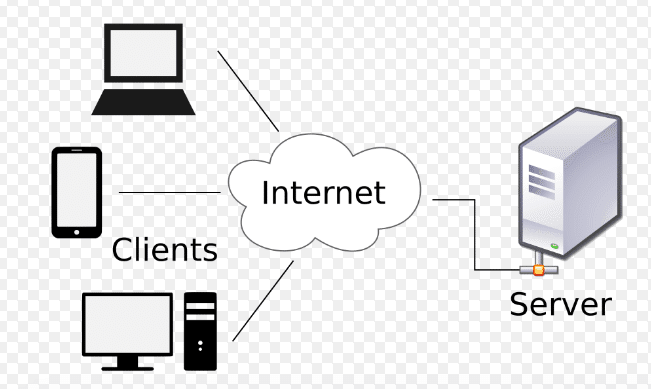

しかし、その後コンピューターの性能は格段に向上し、更にコストも下がると中央型のメインフレームからのシフトが起きる。そこで出て来たのが、分散型であるクライアントサーバーシステム。このクラインアントサーバーシステムのポイントは、役割の分散だ。サーバーとクライアント(コンピューター)がネットワーク通信でつながっており、クライアント側から要求された処理をサーバーが行い、応答する。メインフレーム時代は1カ所で集中的に行ってた処理を、サーバーとクライアントで分散できるようになったのだ。

コンピューター性能の向上とコストの低下で実現した、クライアントサーバーシステムだったが、問題点も抱えていた。例えば、アプリケーションの管理。コスト低下により多くのコンピューターを配置できるようになったが、それ故にそれぞれのパソコンにインストールされているアプリケーションのバージョン管理が必要だった。

そこで注目を集めたのが、Google Appsのようなクラウドサービス。クラウド上でデータを保管・管理できるので、パソコンごとのアプリケーション管理はいらない。さらにスマートフォンの普及率や性能の向上などもあって、主に利用するデバイスはパソコンからスマートフォンに変化していった。

つまり、クラウド型サービスの出現によって、コンピューターに高い性能は求められなくなってしまったのだ。この現象は、分散型からクラウド上に必要なサービスやデータを集める集中型へのシフトと言えるだろう。このようにコンピューターは、集中と分散を繰り返す「振り子の法則」で発展してきたのだ。

■次に来るのは、集中型のビジネスモデル?

では、これをビジネスに当てはめるとどうなるだろうか?例えばAmazonは集中型だ。巨大なECサイトに加え、物流システムや倉庫を持っていて、商品の発送も自分たちで行う。Amazonという企業に全てが集中している。

一方で、最近になって増えてきているシェアリングは分散型サービスだと言える。例えば、Uberは移動手段を他の人とシェアするサービスだし、僕が最近、面白いと思ったシェアリングサービスは、なんとペンキ塗り。家や店舗の外装、内装を問わずペンキ塗りが必要な人は、ここのサイトで依頼することができる。日本で需要があるかは疑問だが、ペンキ塗りをシェアリングする、という発想は非常に斬新で面白い。

少し余談になるが、僕自身もUberやAirbnbなどのシェアリングサービスを使った経験がある。これらのシェアリングを体験して分かったことは、そのサービスの新しさや利便性の高さ。さらに、シェアリングにはどことなく懐かしさがあるのだ。僕の出身は福島で、小さい頃はよく隣近所の人たちとモノの貸し借りをしたりといった、助け合い精神があった。それに近いような人と人との触れ合いがシェアリングにはあって、そしてそれが何となく心地良い。もしかしたらこの感覚も、人気の秘密なのかもしれない。

このように、今注目を集めているのがこの分散型サービスであるため、次は、再び集中型のビジネスモデルが注目を集めるかもしれない。実は、その予兆が既にある。インターネット以上のブームが起きるのではないかと期待されている、AIだ。GoogleのTensor FlowやIBMのWatson、MicrosoftのCNTKなど、各社から既にAIエンジンが提供されている。これらのAIエンジンを活用した、集中型のビジネスモデルが生まれる可能性は高いだろう。

■「振り子の法則」を意識してみよう!

実は、有名経営者の間にも、この「振り子の法則」を意識している人が少なくない。楽天の三木谷社長も、経営は、振り子のように触れながら、らせん状に進化していくと言っている。僕が、楽天に在籍していた間にも、大量の中途採用を行った(2008年2月入社の同期が100人!!2月だけで!!)かと思えば、入社直後に大胆なコストカットを打ち出した。これも振り子を意識した経営の一種と言えよう。行ったり来たりしているように見えて、実は発展に向けて進化をしている「振り子の法則」。この法則を意識していれば、次に来る世の中の動きも見えてくるかもしれない。