【世界にたったひとつのアート~きもの掛軸】

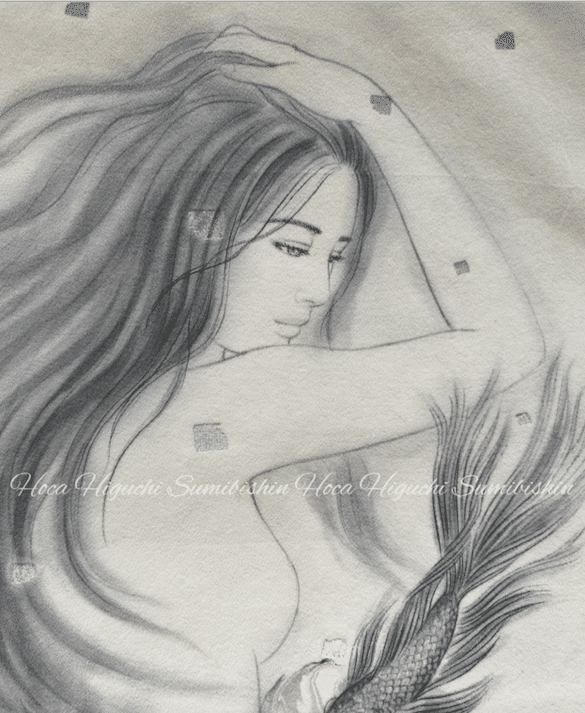

私は、室町時代から続く伝統の水墨技法を発展させて

美人画を描いています。

美人画と言っても肖像画のようなものではなく、

頭の中に浮かぶ女神や精霊のような存在で、

『墨美神(すみびしん)』と名付けて表現しています。

墨美神を描き始めた当初、

支持体に主に使っていたのは和紙の一種、麻紙でした。

和紙といえば国産と思われるでしょうが、

輸入された和紙も多く出回っていますし、

原料となる楮や麻など多くは輸入に頼っていると聞きます。

また国内では、和紙を漉く時のつなぎとなる『トロロアオイ』の生産農家がいなくなったり、

動物の骨や皮を原料として作られ、墨の主要な成分となる『膠』を生産する職人がいなくなったり、

見えない縁の下の力持ちたちが世代交代できずに、一人一人と欠けていき

すでに何年も前から伝統の技の瓦解が始まっていました。

私が品質の違いを感じるようになって、十年は経っているでしょうか。

日本画のように下地処理を施さず、

生の和紙に直接墨で描く水墨画家には、その差はすぐに感じ取れるものでした。

水墨画の仕上がりは和紙の質によって大きく左右されます。

作品を安定的に創作し続けるために、この先どうすべきか思案していた頃でした。

個展でお着物で接客するようになった事がきっかけで

世の中には、母や祖母たちの世代が着ていたリユース着物や、

棚落ちした新古品の反物などがたくさん出回っていることを知りました。

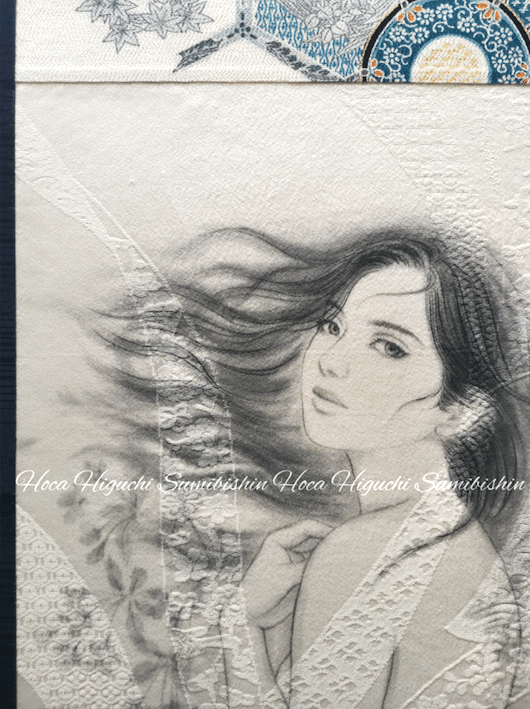

水墨画を含めて日本画は紙だけでなく『絹本』といって絵絹に描くのは一般的です。

しかし着物の絹地に描く人は、まずいません。

着物の生地の多くには、きれいな吉祥柄の織りがあり、

その凹凸は絵を施すには不向きなのかもしれませんが、

私はこの織りを含めて構図にしたいと考えました。

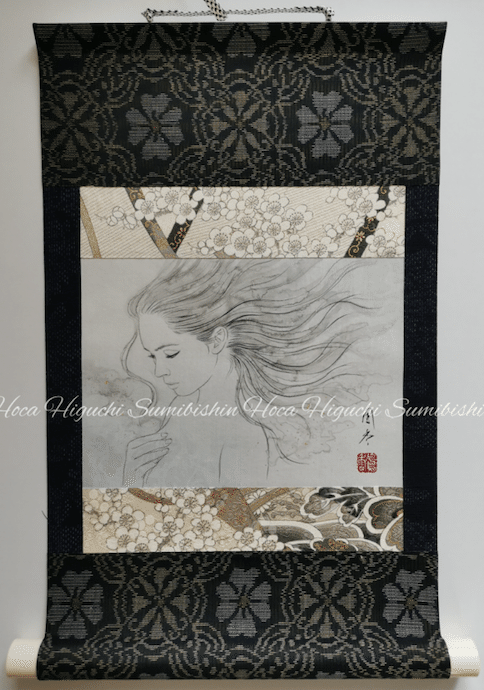

そして描き上げた作品は額縁に納めるのでなく、

やはり美しい着物の裂を使って

丁寧に一枚ずつ掛軸に仕立ててあげたいと考えるようになったのです。

着物の裂地に描いた『墨美神』に着物を着付けるように

それぞれの作品に合わせて似合う裂地を選び、

着物のように重ねていく創作掛軸。

それを『墨美神きもの掛軸』と名付けて展開するようになりました。

世の中には着る人のいなくなった着物がまだたくさんあるでしょう。

次はどんな着物に出会えるだろう、

どんな『きもの掛軸』に仕立てることができるだろうと、

日々ワクワクしながら創作を続けています。

#未来のためにできること

#SDGs #水墨画 #着物 #樋口鳳香 #墨美神 #すみびしん #墨美神きもの掛軸 #水墨美人画