江戸川の水運(明治・大正・昭和)

行徳に住みはじめたのは2007年。はや15年経ってしまいました。でも行徳がこんな歴史のある町だと知ったのは7年ほど前です。

行徳は製塩で江戸幕府の天領として栄え、江戸川を利用して塩が江戸まで運ばれた。江戸川は物流路となり、行徳はその要衝としての機能を果たした。

このことを知ったときは、そんな重要な歴史のある町に住んでいたのか!と非常に驚きました。今の行徳からはそのような歴史は想像すらできなかったのですが、その後、いろんな方からお話を伺ったり、資料を集めたりし、当時の様子がわかる多くの資料を収集することができました。

その一部を紹介したいと思います。

(1) 行徳のなりたち

以下は「利根川東岸一覧」という1868年に出版された鳥瞰図です。今の江戸川区篠崎の方から行徳を眺めた絵ですが、行徳は川の向こう側に川に沿って見えています。

見ていただいてわかる通り、家が立ち並ぶ都市だったことがよくわかります。(逆に手前の江戸川区側には少し集落があるばかりで畑が広がっています。

行徳が栄えたのは、江戸時代に直轄領として江戸幕府から保護されたことにさかのぼります。行徳が保護されたのは戦略物資であった塩をつくり、江戸に運ぶのに適していたからですね。行徳は東京湾内の遠浅の海であり、平地が広がり、かつ雨も多くなかったことから、製塩に適していたといいます。

(2) 江戸と行徳を結んだ運河「小名木川」

行徳と江戸をつないだのは運河です。下の地図は今の日本橋から行徳をカバーした東京湾岸の地図です。東京湾に出なくても行徳から日本橋まで運河で繋がっています。

左側のまっすぐな区間がありますが、みるからに人工の運河ですよね。この区間は江戸時代初期に掘削された有名な「小名木川」です。関東へ出てきて最初にこの地図を見たとき感激したのを覚えてます。小名木川へは今でも東京側から船が入れるようになっています。しかし、江戸川区を通過する区間は「新川」と呼ばれ、今は水門で塞がれ残念ながら、船は通過できません。

(3) 江戸川・利根川 水運のネットワーク

水運は、行徳から東京行くだけではありません。江戸川は北に延び、上流では利根川と繋がっています。すなわち、利根川沿いの町にも川伝いに行けたわけです。

下記事コピーは、群馬県県立文書館に所蔵される古文書についての記事です。群馬県高崎市にある「倉賀野」という川沿いの町にあった問屋の記録とのことです。

この記録の中に行徳の文字が登場します。この問屋は行徳の塩を扱っていたようですね。「行徳欠真間村」との文字があり、感動的です。

行徳は、古くから江戸川や利根川を通じて、川沿いの町と交易があったんですね。行徳から遠く離れた地で「行徳」の文字をみると胸が熱くなります。

(3) 水運の盛衰

明治になると、外国の技術が入ってきて蒸気船が登場します。明治から昭和初期まで蒸気船による運河交通が発達します。下の絵は行徳の蒸気船の船着場の絵です。常夜灯が描かれているので、今の旧江戸川沿いにあった船着場なんでしょうね。

また、下の表は蠣殻町(東京)から銚子間の蒸気船の発船時刻表です。行徳の文字も出てきますので探してみてください。

午前8時を出発した蒸気船は、流山と松戸の間で深夜を迎え、そして午前1時40分に行徳を出港し、早朝4時に蠣殻町に到着したのですね。想像するだけで旅情が湧いてきます。

上記時刻表には出てきませんが、東京には両国にも大きな船着場があったようです。下の絵は両国の船着場の待合室の様子ですね。

ここには、多数の行先案内が表示されています。下の拡大図を見ると、右から「行徳」「市川」「柴又」「松戸」と江戸川沿いの町が登場します。

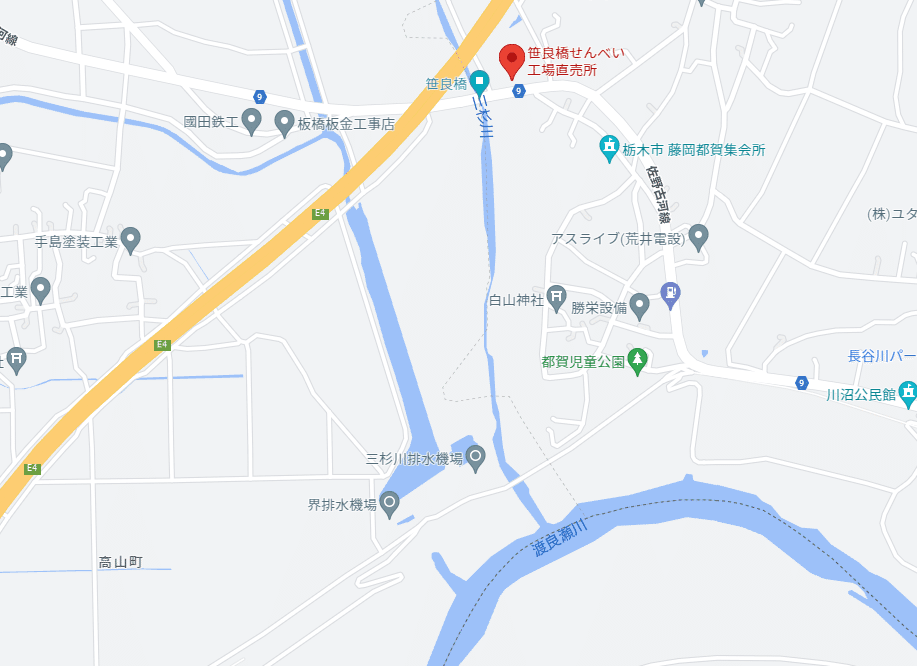

さらに、左端の方には、「笹良橋」という文字が登場します。「笹良橋」の湊がどこにあったか特定できてませんが、栃木県の渡良瀬川沿いに「笹良橋」という地名がありますので、おそらくその流域と思われます。

明治時代、蒸気船とともに鉄道も外国から輸入され、鉄道網も発達してきます。明治後期ごろには鉄道網も整備され、少しずつ鉄道におされ蒸気船は衰退していき、昭和のはじめには姿を消してしまいます。

行徳には鉄道が来なかったため、最後まで行徳ー東京間は頑張っていたようです。下のグラフは乗客数の推移ですが、茶色の行徳航路は少しずつ高くなっているのに対し、銚子汽船などは下がってきてますね。

陸上輸送が水上輸送を駆逐してしまうのは技術発達のためしょうがないと思います。ですが、川から眺める流域の生活風景は格別です。川は低い位置にあるので、生活が少し高いところに見えるのですよね。それが良いと思います。

折角の東京にある運河、そして河川を利用して、不定期の観光用でも構わないので船を運行してほしいと思ってます。

(4) おまけ

下の表は明治時代の蒸気船の荷物運賃の価格を示してます。上りの価格と下りの価格が違ってるのに注目してください。

最右列が東京から行徳へ荷物を運ぶときの運賃です。15銭となっています。逆に最左列は行徳から東京へ荷物を運ぶときの運賃です。10銭で運べるのですね。川の流れに逆らわなければ、3分の2の価格で済んだということですね。ひと昔前は、こういう運賃から地形を感じることができたんですね。