神戸ファッション美術館ライブラリーに行ってみた

知っている人は知っている、ミュージアムの図書室!

今回は!知っている人は知っている!神戸ファッション美術館のライブラリーに行ってきました。実はこのライブラリー、手芸のことをnoteで書こうと思ったきっかけのひとつ。ファッション関連の資料が揃っているのが有名なので、ネタに困らなさそうだな〜と思ったから(安直)。

しかしながら、神戸の中心地からやや離れた美術館には数えるほどしか行ったことがなく、お恥ずかしながらライブラリーは初めて。

The 後悔!

もっとはやくきておけばよかった!

みんなもいこう!(※四ヶ月ぶり二回目)↓ ↓ ↓

Let's 潜入!

場所はファッション美術館の建物の3階。ほんのり外光が入る室内にはファッションにまつわる様々な書籍・映像資料がそろいます。そんなに大きい図書館ではないのですが、本の資料で特徴的なのは以下3点。

・ファッション雑誌コーナーが超充実

・ハードカバーもほとんどが図版の多いビジュアルブック

・洋書多め。和書と同じジャンルの棚にあるので探すときに二度手間がない

雑誌は洋書も含めて多数の最新刊が読めます!ハードカバーはというと、服や靴などのファッションアイテムだけでなく、美術、建築、インテリア、映画の本や各国の文化史や動植物の図鑑なども。

写真や図が美しい本が多く、デザイナーの資料として使いやすいなと感じました。資料自体の保存状態もいいです。アパレルorテキスタイルデザイナーだけでなく、映画や舞台の衣装・美術さんなどにも役立ちそうな総合的、かつ実用的なラインナップです。

ひとつのジャンルとしてはファッション系写真集のボリュームが一番大きかったかな?あんなにたくさんのファッション写真集をみたのは初めてで書架の一角を占めている!という感じです。スティーヴン・マイゼルとかブルース・ウェバーとかですね。デザインではグラフィック系の資料もあって、書体関連だけで90cm幅の棚二段ぐらいある感じ。

そして、普通の図書館だとなかなかリクエストしづらい大型本(縦50~60cmくらいの本)も手にとれるようになっています!こんど行ったらアンディ・ウォーホルの画集と正倉院の収蔵品の本をみてみたい。静かな図書館でがばぁ!て大きい本広げるのちょっと勇気いりますけど。

私が手に取った本

閲覧した本は下記。

この日は手当たり次第、好きなものばかりで取り留めなさすぎですが、テーマを決めて1日こもって勉強したいですね。

・図説 手織機の研究 京都書院 amazon

・庭の楽しみ 西洋の庭園二千年 鹿島出版会 amazon

・船の歴史文化図鑑 船と航海の世界史 悠書館

・世界ガラス美術全集 求龍堂

突然の古代エジプトのターン!

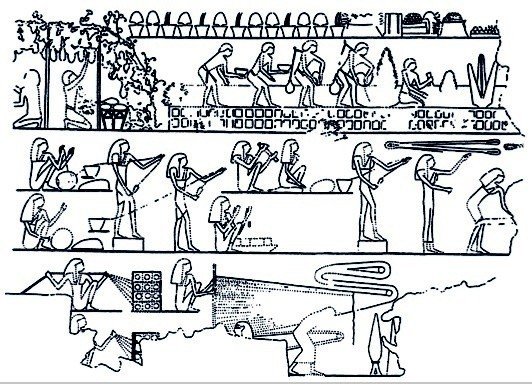

さて、上記の「図説 手織機の研究」をぱらぱらめくっていた時。ロープのとこで使った古代エジプトのイラスト発見!

また古代エジプトかよ。

と思った方ごめんなさい。いまのところ、どんなルートをとっても古代エジプトにたどりついてしまうSF的展開のまっさいちゅうです。偉大なり古代エジプト文明よ…。

ちなみにこちらの書籍、Amazonの古本で¥18,000也。ありがたや図書館!

ロープの説明で使った図版に疑問噴出!

「図説 手織機の研究」によると、イラスト下段は機織りの経糸(たていと)を準備している様子とあります。あれ、ロープ じゃないのか。

カイロ考古学博物館にある織物のジオラマ写真(下記ブログ写真の模型と同じもの)も掲載されていて、たしかに壁部分の3点バーに糸をかけたものがイラストにもあるように見えます。

作業の説明としては、壁にとりつけたバーに糸を掛けている人、地面に織り機二つ、左の壁際には繊維をほぐす三人、立ったまま二つのスピンドルで糸紡ぎをしている三人とのこと。

イラストの中段も左側は糸紡ぎっぽいし、右側も壁のバーに掛けているように見えるんですよね。下段左は糸のセパレーターと書きましたが本当にロープなのかなあ。ロープ作りといろんなところで紹介されている図版ですが、あやしいなあ。

とはいえこれ以上の追求は難しく。

とはいえ残念ながらこれ以上の追求は難しく、自分の中での「諸説」が増えたにとどめたいと思います。今回は偶然でしたが調べるって大事。

Made in 古代エジプトのジオラマ模型

ところでこのジオラマ、現代で作られたものではなく古代エジプトものということがわかりました。メケトレという人のお墓からでてきた副葬品とのこと。他にもいろんな職業の模型が大量に発掘されてます。死後の世界でも生活に困らないようにするためかな?そりゃ正確だわ。

ビール作りはtwitterで、船は山舩先生の船舶考古学のレクチャーでも見たことがあったのですが、まさか当時の人が作ったものとはびっくりです。

Meketre model で画像検索すると、酒作りや船などの他のジオラマも見られるのでぜひご覧ください。現物はエジプト・カイロの考古学美術館とアメリカのメトロポリタン美術館が所蔵しています。

二つのスピンドル、新しい疑問

さらにさらに!「図説 手織機の研究」にさらっとでてきた文章。二つの紡錘(スピンドル)て何。これでどうやって糸を紡ぐんだろうか。

中程で三人が立ったままで、長い紡錘を回して縒りを掛けている。はずみ車が上にある紡錘を両手に一本ずつ持って、片方を自分の太ももにこすって回している。この回し方は東南アジアの産地や南米にもみられる。

繊維の塊があればスピンドルはいっこで糸を紡げますんやで。謎は深まるばかり。こちらも今後の課題にしたいと思います。そろそろ糸紡ぎもしてみようかな。それではまた!