【博士ノート】 ラジオが人生を変える

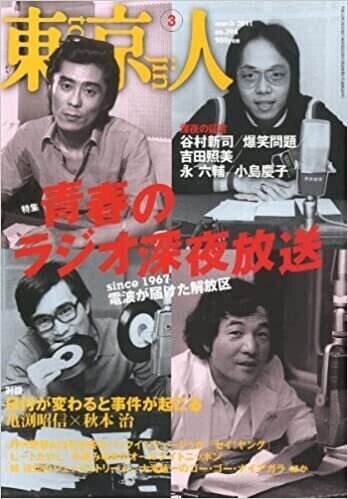

「東京人」2011年3月号より。

僕の芸人としての宗派は、電波系ラジオ教徒のタケシ派だ。

実はラジオの周波と、芸人の宗派は密接に絡み合っている。

男の子は誰しもが思春期に深夜放送に入れ込む時期が訪れる。

おたふくや水疱瘡や麻疹のようなに一度は必ず、まるで自分一人に語りかけているような毒電波を浴びるのだ。

ボクがラジオに目覚めた、いや聞き耳を立てたのは中学生の頃だった。

まず最初に、その頑癖に囚われはじめたのは兄で、当時流行したSONYのスカイセンサーで受信した楽しそうな深夜放送の会話と兄の笑い声とが壁越しに夜な夜な漏れ聞こえてきた。

すぐさま対抗心が湧き、ボクが珍しく親にねだりメーカーと型番まで指名して買ってもらったのは岡山県倉敷市という地方ハンデを克服するジャイロアンテナの付き「ナショナルクーガ」という名機でネットも衛星放送もない時代にあって、それはスパイの秘密アイテムのようで、あらゆる情報を手に入れたような満足感があった。

おかげで並のラジオでは到底キャッチできない域外の放送を受信することに生き甲斐を覚え、その数々の深夜放送はボクの思春期を直撃した。

『オールナイトニッポン』のタモリや近田春夫、ゲリラ的に出没するラジオスターとしての大滝詠一、そして関西ならでは『ヤングタウン』、笑福亭鶴瓶の『ぬかるみの世界』などなど欠かさず聴いていた。

なかでもTBSの『林美雄のパックインミュージック』から流れてきた「ユア・ヒットしないパレード」のRCサクセッション、そして「八月の濡れた砂」には、今もあの頃聴いたラジオの雑音混じりの音質を思い返し、心を揺らされる。

そして高校一年の時にダブリ、学校に馴染めず内向し、うつらうつらと生きていても死んでいるような一週間の中で訪れた最大の衝撃。

それが一九八一年一月一日、木曜日の深夜一時から流れ出した『ビートたけしのオールナイトニッポン』だった。

今まで聴いたことのないようなマシンガントークを繰り広げるビートたけし、小気味良く笑いの音を立てキャッチャーミットを構える高田文夫との名コンビが繰り出す目眩くトークの世界。

そのバカ笑い、東京言葉のきついツッコミ。奥さん以外の肉体関係者を「オネーちゃん」と呼び、そして交わることを「コーマン」と表現するワードセンスを炸裂させていた。

本音や毒舌だけではなく何も隠し事がなく下ネタにに振り切る素っ裸で大胆な喋りの脱ぎっぷりに心底驚いた。

そんな芸人の日常を超えたバカ話に加えて世相や街の人間ウォッチング、すべてをメッタ斬りにした。

面白いか面白くないかが基準でありタブーかタブーでないかが基準ではなかった。

ブス、カッペ、ハゲ、ホモ……。

昨日笑ってたリスナーが今日は自分が笑い者にされるかもしれない、そんな踏み絵を諸共せずイニシュエーションを逆快楽と感じながらボクを含む世の童貞少年たちは夢中になって聴いていた。

日本海を挟んで混線してくる京劇の打楽器の金属音や怪しげな北の暗号放送と北野の符牒放送とがミックスされた、地方の電波状況に置いてもボクは確実にこの教祖の言霊を受信しった。

深夜放送の黎明期、あまたの名番組、夜空の電波の銀座の中からボクはこの有楽町の電波にだけ特別な波長が合った。

もちろん、それはボクだけでなかった。

この番組が他と異質だったのはビートたけしに憧れる弟子志願者がニッポン放送の前に列をなし、番組の常連投稿者を「ハガキ職人」と呼び、常連をビヤガーデンパーティに招いていたことではないか。

そこには出家者の「入り口」と「出口」とがあり、そこに青春の苦しみと逡巡を解消させる「信仰」と「行動」があったのだから。

もはや木曜日の深夜一時からの二時間は一週間の内で最も聖なる時間となった。

なにしろ放送に聞き耳を立てるだけでは飽き足らず、毎回ラジカセで録音して、テープが擦り切れるまで繰り返し聴いていた。

さらには番組で話された内容を一字一句漏らさずノートに写経するに至るまで、その熱は高じた。

毎週、深夜放送らしいバカ話が繰り広げられるわけだが、ときおりビートたけしが、“深夜の真面目な社会学”とでも言うべき、シリアスな話題を正面から語る時の凄みといったらなかった。

そんなトークが若い深夜放送リスナーに随伴作用を引き起こし、将来に関する悩みを打ち明ける葉書などが舞い込むようになる。

そのような相談に対し答えれば答えるほど、まるで駆け込み寺のように悩み相談がさらに寄せられた。

しかし、そういう「聞き分けのいい」優しい兄貴がアドバイスを語るような、ありがちな深夜放送を唾棄すべきものとしていたのが、ビートたけし本人なのである。

ある時、ビートたけしは「めんどくせぇよぉ、いちいち俺に相談すんな!」と切り返すと「悩んでる奴は死んじまえ!」と突き離した。

世に言うビートたけしの毒ガスを散布した。

あの時の「死んじまえ!」の一言、当時のボクには、それが「今の延長線上にある、うつらうつらと死んだような人生なら、いっそ人生ごとなくなってしまえ!」という、ストレートなメッセージに聞こえた。

まさに電波である。

”痛い”という意味では当時のボクは”電波少年”もいいところである。が、ボクにはそう聞こえた。

世間知も何もなく、引篭もり、ひねくれ高校生だったが、あの時、あの言葉には「目の前に引かれているレール、進学校で受験勉強して大学へ行って就職する、そんな人生を辞めてしまえ!」

と聞こえた。

しかし、その瞬間に

「なんだ、今、ここにある悶々なんて、すべて笑い飛ばせばいいんだ!」

そう思うと目の前に「突破口」が見えた。

ビートたけしは常に「この間、ウケなくてさあ……」と自らを笑い飛ばしていた。要するに、お笑いはウケなくても、それをまたネタに転化、まさに笑転(しょうてん)できるのだ。

どんな仕事も失敗すれば袋小路に入るが、お笑いはどっちに転んだって笑殺して職業として成立させることができる。

それは、なんと最強なことか!

こんなに素晴らしい職業はない!

とにかくビートたけしのところへ行けば道が開けると思い、密かに「たけしさんの人生をなぞろう」という野望を持った。

「まず、たけしさんと同じ明治大学に入ってフランス座へ行こう!」

「啓示ヨロシク!」とばかり勝手に教祖の下へ転がり込む決意を持った。

そう思いつくと、それまでの自堕落な生活から一転し、短期間ながら受験勉強をするようになり、その姿は親や学校などを一様に安心させる効果も抜群で、彼らに面従腹背しながら隠れキタニストとして信仰心を内に滾らせていった。

そして、ボクはあの頃の決意の通りに芸人になった──。

思春期に聞いた深夜放送に受けた啓示のままに。

それが真の啓示ならば、

「受け取ってしまったことを、全て引き受けざるを得なくなる。そこに自分の全てを投げだし、その生き方を全うせざるを得なくなる」

ということなのだ。

他のメディアに比べ、ラジオの特殊なところはパーソナリティーが多くのリスナーと繋がりながらも、まるで「自分だけ」に語りかけるように、心のなかにダイレクトに飛び込んでくることだ。

それは、極めてポジティブな「共依存」の関係性がある。

退屈で無味乾燥だと思い込んでいた日常に一瞬にして潤いを与えてくれるようなラジオからの言葉が夜に忍びこみ、そして人生経験のない若者が自らの足で踏み出す第一歩の後押しをしてくれる。

ラジオにはそんな力がある。

いいなと思ったら応援しよう!