【学ぼう‼刑法】入門編/総論28/法律科目の答案の書き方(2)/事例問題をいろいろ考えてみる

第1 はじめに

大学で授業をもっていたころは、前期・後期に1回ずつ、期末試験の直前くらいのタイミングで「答案の書き方」という講義を入れていました。

この講座では、特に「試験」というものがないので「答案の書き方(1)」も適当なタイミングで挟みましたが、今回は、その2回目です。

前回は、論証の型についていろいろ触れましたが、今回は、事例問題の答案についていろいろ考えてみるというのがテーマです。

事例問題で使うのは、私が実際に授業で出題した試験問題ですが、今見ると、学部で出題するにはちょっと難しかったかな、と思いますね。

私の担当していた授業の試験は「全部持ち込み可」にしていたんですが、それでも、この問題は学部生には厳しいかな。でも、このレベルの出題でも、Aをとる人が、毎回数人はいるんですよね。

第2 一行問題の答案例

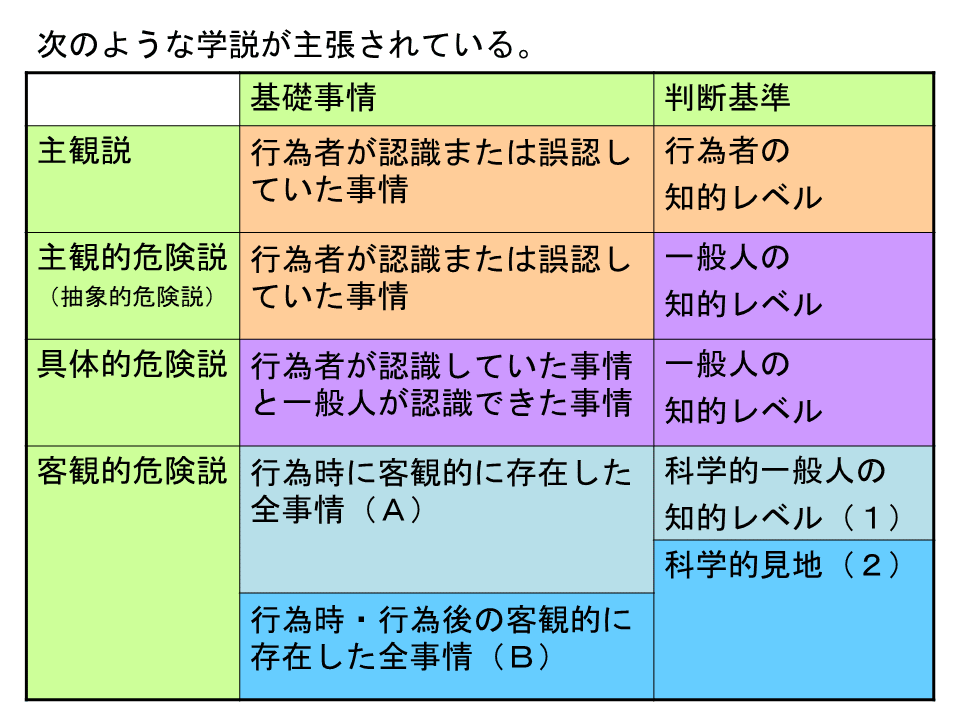

今回の事例問題も、不能犯が絡む問題なので、知識の確認の意味で、不能犯についての若干の資料と、一行問題についての答案例を載せておきましょう。

なお、この答案は、試験の答案を書く際に、教科書に書かれている説だけではなくて、独自の説も書いてよいのだよ、ということを示すためにあえて変わった説を作成したものなのですが、司法試験の答案などでこのような説を書くことはあまりオススメしません。

というのは、このような説を書くこの自体はよいのですが、その場合には、必ず、従来主張されてきた一般的な見解についての知識があることを示し、従来の説は充分に解っているということを採点者に知らせたうえで、書く必要があり、そうでないと、知識がないのか、と誤解されて点数が悪くなってしまうからです。

そこで、変わった説を採る場合には、どうしても答案が重くなります。

ですから、合格することが唯一の目的である司法試験などにおいては、あえてそんな危険な道など選択しないほうが賢明だと言えます。

逆に言えば、試験などではなく、時間制限もない法律学の論文などであれば、このような独自の説を主張しないのであれば、「なんで、君は、この論文を書こうという気になったワケ?」と言われてしまうかもしれません。

第3 事例問題をいろいろ考えてみる

さて、今回のテーマである事例問題です。

1 答案構成

答案を書く際には、まず、答案構成をするのがふつうです。答案構成もせずにインスピレーションのまま書き始めると、書き終わった際に爽快感はあるかもしれませんが、たいがい失敗します。

今回の問題では「AおよびBの罪責を論ぜよ」とありますから、答案では、Aの罪責とBの罪責の両方について触れるということになります。

そうすると、普通に考えられる、最も大雑把なレベルでの答案構成は、次のような感じでしょうか?

第1 Aの罪責について

第2 Bの罪責について

さて、この時点で考えるのは、まず「Aの罪責」を先に論じるのか「Bの罪責」を先に論じるのか、という点です。

本問のように、一方が正犯、他方が教唆犯・従犯の場合には、正犯の者を先に、教唆犯・従犯の者を後に論ずるのが定石です。今回は、たまたま「A」が正犯なので「Aの罪責」から論じますが、「B」が正犯であれば「Bの罪責」から論じるのがふつうです。

なお、このように複数人の罪責を論ずる場合には、必ず「Aの罪責について」「Bの罪責について」というように、まず、人ごとに大きく分ける、という方式が、司法試験予備校などでも一般的に指導されているところだと思います。

それ自体、悪くはないのですが、あまり硬直に考える必要はない、というのが私の考えです。

特に、共同正犯の場合には、そのように書くことで同じ内容を2度書くような無駄な記述の多い答案となってしまうことがあります。そのような場合には、人ごとに分けないほうがスッキリとした答案になることがあります。

答案を人ごとに「Aの罪責」「Bの罪責」と分けた場合の、それぞれの中身は、基本的には、次のようになります。

第1 Aの罪責について

1 問題提起

2 構成要件該当性

3 違法性

4 有責性

5 結 論

法律科目の答案では、最初に「問題提起」をしたうえで、その判断は、法的三段論法に従って、

(1)規範定立(大前提)

(2)あてはめ(小前提)

(3)結 論

という段階に分けて行われますが、実際の事例問題の中では、この判断も細分化して行われ、刑法の場合はそれが「構成要件該当性→違法性→有責性」として行われることになります。

つまり、それぞれの段階の中で、さらに細かく「問題提起→規範的立→あてはめ→結論」が積み重ねられ、最終的に「1 問題提起」に対応する「5 結論」に至るということになります。

では、以上のことを前提に具体的な検討に入りましょうか。

2 Aの罪責

まず、Aの罪責として検討されるべきものは、殺人未遂罪(刑法203条、199条)です。

刑法

(殺人)

第199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

(未遂罪)

第203条 第199条及び前条の罪の未遂は、罰する。

そこで、殺人未遂罪の構成要件該当性を判断するのであれば、まず、その構成要件要素を明らかにし、その1つひとつに事実をあてはめてゆけばよいということになります。

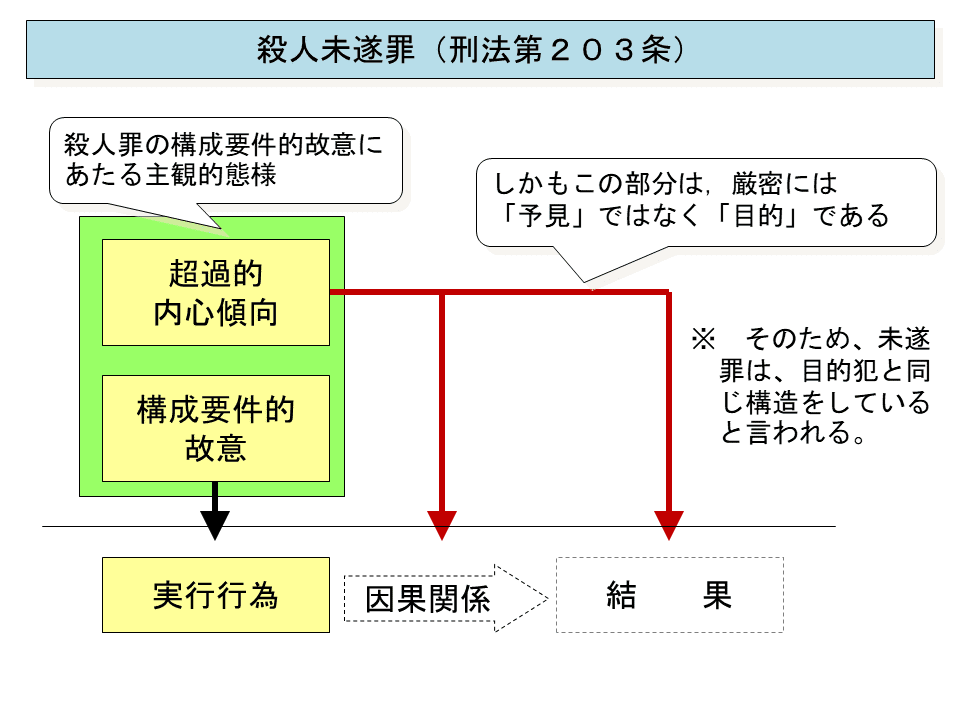

では、殺人未遂罪の構成要件要素とは何でしょうか?

殺人未遂罪の構成要件要素としては、①殺人罪(既遂)の実行に着手したことと、②殺人罪(既遂)の故意、と言われるころが多いと思いますが、②については、用語法として若干問題のあるところで、結果が発生していない以上、それは殺人罪の構成要件的故意(構成要件に該当する客観的事実の認識・予見)とは呼べないもので、その内実は、殺人罪の実行行為の認識と結果に対する予期(超過的内心傾向)です。

まあ、私の場合は、そうしたこだわりもあるため、②については「殺人罪の構成要件的故意に相当する心理状態」や「殺人罪の構成要件的故意にあたる主観的態様」などと表現していましたが、多くの人が「殺人罪の故意」と書いている以上は、そのように簡易的に表現して問題の起こることはありません。

そこで、本問の場合であれば、Aにこの2つがあったかどうかが問題です。

殺人未遂罪の構成要件要素

1 殺人罪の実行行為(を開始したこと)=実行の着手

2 殺人罪の構成要件的故意(に相当する心理状態)

そこで、まず「1」ですが、殺人の実行行為とはどのようなものでしょうか?

一般に、結果犯の実行行為は「構成要件的結果を発生させる現実的危険のある行為」と定式化されます。

そこで、殺人罪の場合であれば、その構成要件的結果は「人の死亡」なので、殺人罪の実行行為は「人を死亡させる現実的危険のある行為」ということになります。

では、Aは「人を死亡させる現実的危険のある行為」をしているでしょうか?

問題なのは、Aが毒物だと信じてXのビールのジョッキに入れたものは、毒ではなく、単なるフロストシュガー(砂糖)だった、という点です。

当然のことながら、少量の砂糖を飲まされたくらいで人は死にません。つまり、Aの行為では、人が死ぬことはありません。その意味で、これは「不能犯」ではないかということが問題となります。

ここで「不能犯」という論点について展開する必要が出てきます。

そしてこの点について展開したうえで、

具体的危険説 → 現実的危険あり → 実行の着手あり

客観的危険説 → 現実的危険なし → 実行の着手なし

という結論が得られることになります。

なお、問題文には「なお、顆粒状の白い物質が砂糖であることは、行為当時、行為者の立場に立って、一般人でも知り得なかったものとする」というなお書きがありますので、この点は、確実に拾うようにします。

客観的危険説に立つ場合には、この時点で、Aには殺人未遂罪の構成要件該当性が否定されます。そこで、他の犯罪の成否を検討することになりますが、飲ませたのが「硫黄」ではなく「フロストシュガー」なので、傷害罪や暴行罪なども成立せず、何ら犯罪が成立しないということになります。

他方、具体的危険説に立つ場合は、引き続きその他の要件について検討することになりますが、Aについては、特にこれ以外は問題はありません。

②の殺人罪の構成要件的故意(に相当する心理状態)も認めることができるので、Aの行為は殺人未遂罪の構成要件に該当するものと認められます。

また、違法性阻却事由、責任阻却事由もないので、殺人未遂罪が成立することになります。

では、ここまでの展開を答案例で見てみましょうか?

なお、違法性・有責性については、何も問題となるものがない場合には、上記のとおり「3 違法性・有責性」とまとめてしまってよいと思います。

3 Bの罪責

(1)未遂の幇助

次に、Bの罪責です。この問題で楽しいのは、こちらです♪

Bは、Aから毒薬の入手を頼まれて、Aに対して、毒薬だと偽ってフロストシュガーを渡しています。この時点で、すでにAは、上司Xに対して殺意をもっているので、Bには教唆犯が成立する余地ははく、成立する可能性があるのは幇助犯(従犯)でしょう。

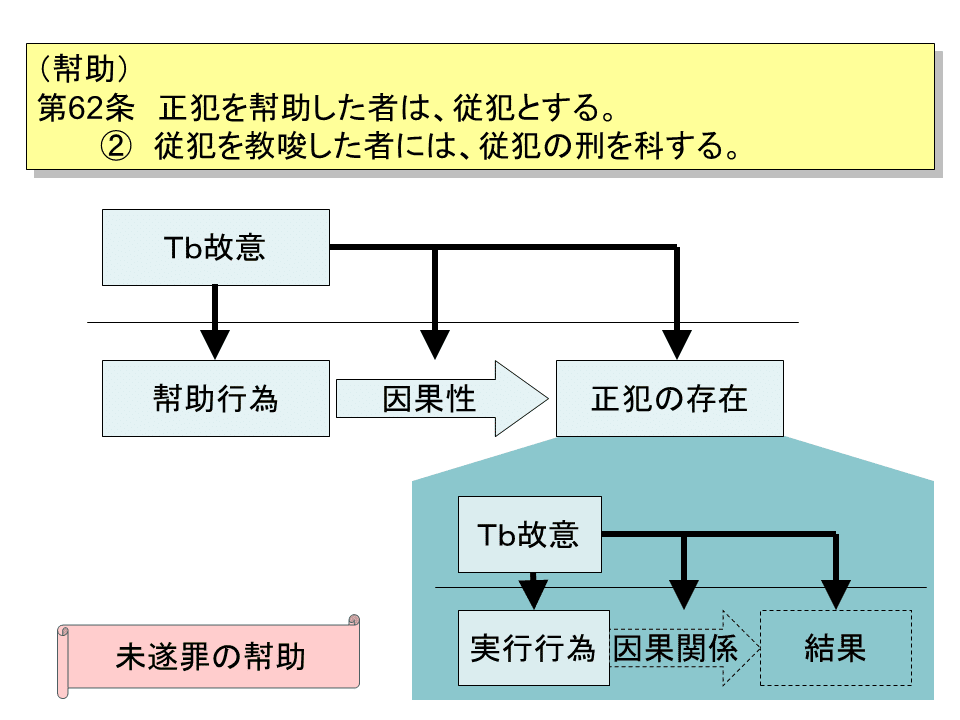

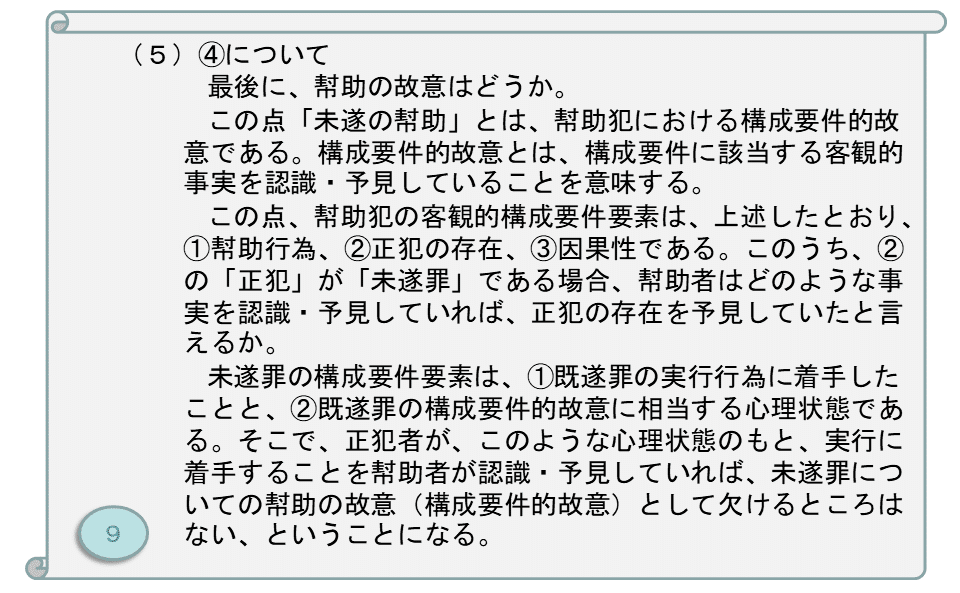

そこで、殺人未遂罪の従犯の構成要件要素がまず問題となります。

幇助犯(従犯)の構成要件は、基本的には、

1 幇助行為

2 正犯の存在

3 因果性

4 構成要件的故意(幇助の故意)

の4つから出来ており、2の「正犯」の内容が、既遂罪の場合、未遂罪の場合、結果的加重犯の場合などで具体的に変化すると考えられます。

未遂罪の幇助犯が成立する場合というのは、ふつうは、幇助する者自身も、結果が発生することを予期していたが、正犯が未遂に終わったという場合でしょう。

ところが、場合によっては、本問のように、幇助する者は未遂に終わらせることを意図していたという場合もあります。これは「未遂の教唆」になぞらえて言えば「未遂の幇助」ということになるでしょう。

この場合に、幇助した者に未遂罪の幇助犯が成立するかどうかは「未遂の教唆」の場合における説の対立と同様に考えればよいでしょう。

これは、幇助犯における構成要件的故意の内容をめぐる問題です。

ここには3つの説が対立しています。

【第1説】 そもそも教唆・幇助の故意は、既遂罪の教唆・幇助の場合も、未遂罪の教唆・幇助の場合も、正犯が実行に着手するまでの認識(予見)(認容)で足りるとする説(団藤・大塚など)

【第2説】 教唆・幇助の故意は、既遂罪の教唆・幇助の場合は、正犯が既遂となることの認識(予見)が必要であり、未遂罪の教唆・幇助の場合は、正犯が未遂となることまでの認識(予見)で足りるとする説(平野など)

【第3説】 教唆・幇助の故意は、既遂罪の教唆・幇助の場合も、未遂罪の教唆・幇助の場合も、正犯が既遂となることまでの認識(予見)が必要であるとする説(植松、山口、西田、日髙など)

このうちの、1または2の説を採ると、幇助した者が最初から未遂で終わらせるつもりであった場合でも、未遂罪の幇助犯が成立することになります。これに対して、3の説を採る場合は、この場合は犯罪不成立となります。

では、こうした知識を前提に、答案例の続きを見てみましょうか?

(2)答案例1

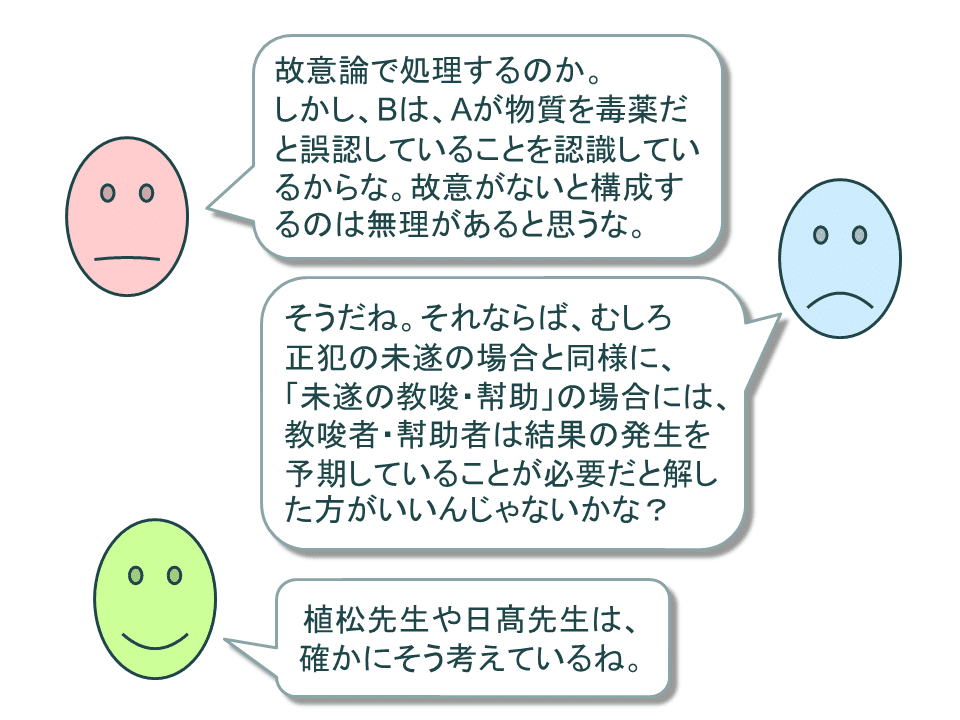

教唆の故意や幇助の故意というものが、どういうものであるか、ということを、正犯の構成要件的故意について語られているところから素直に導くのであれば、先ほど紹介した3説のうちでは、第2説が帰結されるものと思います。

このことを素直に論理的に表現したのが、上記の【答案例1】だと言えます。

この答案はピンクの人が作成したものですが、この事例のBの罪責について、ブルーの人は疑問があるようです。そこで、その疑問を取り入れてミドリの人が作成したのが次の【答案例2】です。

答案の8頁目から続けたものです。

(3)答案例2

どうでしょう?

【答案例3】も、【答案例1】の8頁目から書き足したものです。ただ、幇助の構成要件要素の①については、答案例1と同じということで、省略しています。

(4)答案例3

不能犯における危険性判断の基礎事情について、具体的危険説は「行為者が知っていた事情および行為当時の行為者の立場に立って一般人であれば知り得た事情」を基礎とします。

当たり前のことですが、正犯しか考えない場合は、ここにいう「行為者」とは、当然に、正犯者(実行行為者)ということになります。しかし、共犯が絡んでくるとなると、共犯との関係では、ここにいう「行為者」が、正犯者を意味するのか、教唆犯・従犯などの「共犯者」自身を意味するのか、ということが問題となります。

ここで、この「行為者」の基準を、共犯者との関係では「共犯者」と捉えることによって解決しようというのが、この見解です。

(5)答案例4

ここまで、Bについて犯罪不成立とするための工夫として、答案例2~4を見てきましたが、やはり現実的なところとしては、先ほど紹介した3つの説のうちの【第3説】を採る、というところになるでしょう。

しかし、最終的な着地点はそうだとしても、答案例2~4で議論したようなことを、あ~でもない、こ~でもない、と議論してみることが、刑法の勉強にとっては、実は、有益なことなのだろうと思います。

そして、実際、答案例2~4のような答案に出会ったとした場合、少なくとも学部の試験であれば、私なら悪い点は付けないだろうと思います。なぜなら、少なくとも「同じ土俵で議論が出来ている」からです。

ここに言う「同じ土俵」というのは、法律科目の答案のあるべき「形」ということを意味しています。それは「問題提起→規範定立→あてはめ→結論」という法的三段論法であったり、刑法の場合であれば「構成要件該当性→違法性→有責性」という犯罪の成否を検討する際の手順だったり、そういうことです。

そして、そういうことがきちんと出来ていれば、まずは第1段階突破です。

そのうえで、教科書に書かれているような論点、有名な学説や判例についての知識が表現されていれば、第2段階突破。

さらに、自説を説得的に展開することができれば、最終段階突破ということになるでしょう。

しかし、第2段階の知識が怪しくても、自分の頭で考えたような展開があって、頑張って書いていれば

「おうおう! 論理ブン回してんなぁ! 元気があってヨロシイ‼」

ということになります(笑

4 客観的危険説を採る場合

今回の論点は「不能犯」と「幇助の故意」の2つですが、自分自身が日頃から客観的危険説を支持しているという場合、この問題を見た瞬間、

「ヤベエ、自説だと論点が1つなくなっちゃうじゃん!」

などと考えて、急遽、具体的危険説に乗り換えて解答する、という人がときどきいます。

確かに、そうしたくなる気持ちも解りますが、このように、試験問題を見て急遽自説を変える、というのは、あまりオススメできません。

じゃあ、「幇助の故意」の論点がなくなってもいいのか、というと、これは、必ずしもそうとも言えません。

そこで、この場合はどうすればよいかというと「具体的危険説だとこうなる」ということを展開すればよいのです。

つまり、自説は、客観的危険説なので、Aについても殺人未遂罪は成立しなくなり、Bについてもその幇助犯の成立余地はないが、不能犯論において具体的危険説を採った場合には、Aについて殺人未遂罪が成立するため、Bにその幇助犯が成立するかをめぐって次のようなことが問題となる、と紹介すればよいのです。

特に、自説が少数説で、出題者側が通説や判例の立場を前提として出題をしてきているような場合には、このような配慮が必要となります。

しかし、この場合には、そのような配慮が必要というだけであって、その場で自説を変えなければならない、などということはありません。

第4 おわりに

この講座を読まれている方は、刑法に興味のある方なのだと思いますが、だれかと刑法の議論をしたことがあるでしょうか?

私は、かつて大久保にあった小さな司法試験予備校で講師をしていたことがありました。その予備校は、大手ではなく、少人数制の学校で、受講生との距離も近かったこともあって、好き勝手にやらせてもらっていました。

そんな小規模の予備校を選んであえて来る、という人は、大手の予備校に馴染めなかったり、大手の予備校で伸び悩んだりなど、いろいろな悩みを持っていた人が多く、ある意味「吹きだまり」的な予備校でした。

そこでの授業も、一応は時間が決まっていて、ビデオ撮りもしているので、時間になれば、一応、授業は締め括るのですが、多くの場合は、ビデオを止めてからも延々と30分くらいは質問が続き、その後「じゃあ、まだ、話のある人は場所を換えて……」と言って、近くの居酒屋に飲みに行くわけです。

そして、酒を飲みながら、また、延々と法律の議論が続きます。そんなことが毎週のように繰り返されるのです。

そんな当時、ある受講生から言われた言葉が、今でも印象に残っています。

「先生、僕はここに来て、初めて法律の勉強が面白いと思いました」

嬉しかったですね。

法律の勉強は、面白いですよ。私は、そう思っています。

そのことが解ってもらえて本当によかった、と思いました。

もし法律の勉強がつまらないとしたら、それはつまらなくなるような勉強の仕方をしているのだと思います。

そして、つまらない勉強は、おそらく身になりません。

今回、答案例として見た2~4は、答案としては荒削りなもので、司法試験などでは書かない方がよいものです。しかし、本試験での答案にはしないまでも、仲間内で、1つの問題をめぐって、このような議論をしてみるのは、とても有益なことだと思います。

「知識の不十分な者だけで議論をしても意味は無い」

と言う人もいます。

しかし、これは必ずしもそう言い切れないところがあります。

確かに、飲み屋での議論では、間違っているほうが勝ってしまう、ということが起こります。しかし、それが悔しくて翌日、きちんと教科書に当たって調べてみたら、やっぱり相手方が違っていたということが判明したりします。

そして次回会った時に言ってやろうと考えていると、会った瞬間に

「この間の議論、オレのほうが間違ってたな」

などと先に言われたりします。向こうは、向こうで、その夜の議論には勝ったものの、本当にそれで正しかったのか不安だったので、調べてみたのでしょうね。

こういうことがよくあるので、実力の充分でない者同士の議論でも、それはそれで意味のあることだと思います。そして、そうすることで、確実に理解が深まるきっかけとなるからです。

きちんとした理解に到達していれば、多少、議論をブン回されようが、そんなことで反論できなくなるようなことはありません。

それなのに、飲み屋での夜にはそれができず、今ではそれが出来るようになっているのなら、それは大きな進歩と言えるでしょう。

昔から、少人数制のゼミが有効だと言われるのは、そういう理由なのだと思います。参考になれば幸いです。