中学までアホの子。高校で急成長したのは。

もうずいぶん昔の話ですが、小学生、中学生の頃はお世辞にも頭のいい子供ではありませんでした。成績はよくて中の下~中の中。赤点だって1つや2つじゃありません。

居残りやら補習があればもう少しまじめに取り組んだかもしれませんが、とにかく勉強に生理的な嫌悪感があったので徹底的に避けていた気がします。

というのも、小学4年生の夏に親の都合で引っ越しをしたのですが、当時の両親は共働きをしていたこともあって子供だけを家に置いておきたくなかったのでしょうか(聞いたことはありませんが)、1つ下に弟がいたのですがなぜか私だけは習い事を強制されることが多かったんです。

幼稚園の頃から英語を習わされたり、剣道や拳法をやらされたり。

引っ越した後は3年ほどスパルタ塾に週3ほど通わされました。スパルタ塾では講師の方々がみな竹刀を持っていて、宿題を忘れてきたり座卓で正座を崩したりすると竹刀で殴ってくるんです(まぁ泣くほど痛いわけではないのですけど)。

中学からはなんとか説得してスパルタ塾からは解放されたものの、また相談もなしに勝手に別の塾に通わされました。その塾では週1ではあったものの数少ない休日をつぶして学校と同じく1日中勉強漬けになるというものでした。

そもそもこのころの子供にとって「勉強」は義務教育の名の通り、義務として押し付けられるだけで目的意識がありません。目的意識がないので勉強そのものに意義を見出しづらい時期です。そんな時期に多感な感性を殺してまで延々と暗記尽くしを強制することに楽しみを見出しづらいのは仕方のないことでしょう。

もちろん小さいころからの親や大人と触れ合うことで、勉強に「楽しさ」や「目的意識」を持つように育てられていれば、小さいうちから勉強に対してもっと前向きになれたかもしれませんが、私たちの親の世代のなかでは決して珍しくもなく

父親は家を顧みず、仕事や接待

という家庭でしたし、母も日中は働きながら家にいる間は家事に奔走する…という状況でしたので、子供との接点が多いわけでもなく、かつ面倒を見切れない時間帯も出てくるために習い事で時間を有効に活用させようというのも今ならわかりますが、当時子供の私にそんな事情は知る由もなく、ただただ勉強することに対する不快感だけが募っていくようになりました。

とはいえ、学校はけして嫌いではありませんでしたし、副教科のように頭よりも身体を動かす授業は好きでしたので、そっち方面ばかり頑張ってた気がします。

ちなみに、中学時代は一部の同級生から

「職人」

というあだ名で呼ばれてました。仲のいい人たちとはそんな呼ばれ方しなかったし、たぶん一部でそう呼ばれていたことさえ知らなかったんじゃないでしょうか。

実は小学生のころから美術、図画工作、家庭科等でブイブイ(?)言わせてきたこともあって、色々なことに手を出し、こと副教科にいたっては一部で有名だったんです。

青少年健全育成ポスターを何枚も作って500円/枚で売りさばいた

頼まれると希望された絵のキーホルダーを作って配布した

RPGゲームの攻略本を手書きで作って500円/冊で売りさばいた

アイデアもののカンニングペーパーを作っては周囲にあげていた

好きなことや興味のあることに対しては、おそらく勉強の数百倍の記憶力や理解力、応用力を見せました。ゲームの攻略本なんて、ダンジョンのMAPなんて全部覚えてましたからね…今から考えれば「こいつ変じゃね?」と思うほどです。

結果、通知表では

体育:5(体力はふつう、11秒台/100m)

美術:5

技術:5

音楽:3(あがり症だったので人前で歌うのは苦手)

といった状態でした。主要5教科は聞かないでください。

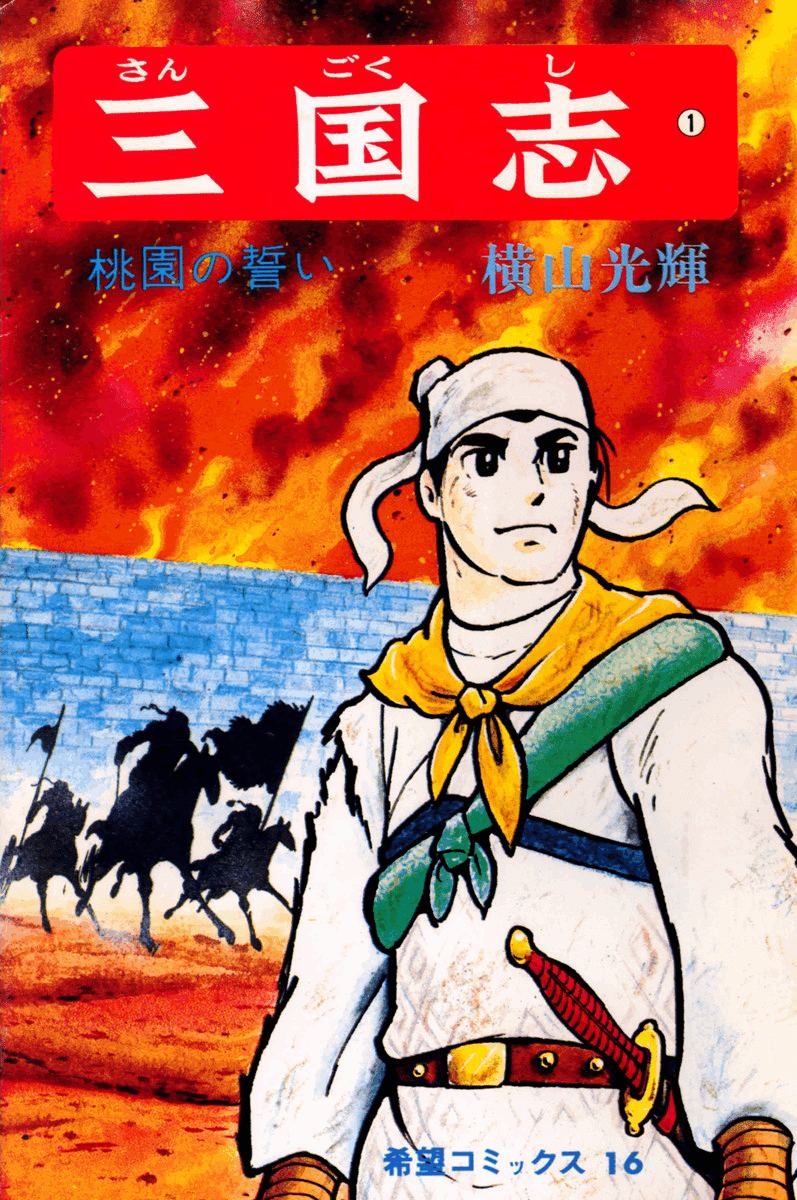

特に理科と社会は苦手でした。とかく暗記モノは今も昔も嫌いです。逆に、数学や国語は一部のニッチな領域だけ好きでした。たとえば国語なら古文とか。なぜなら「横山光輝 三国志」が好きだったので。

そのおかげで三国志 演義だけでなく正史にも興味がわき、興味がわいたおかげで図書館にも足を運ぶ機会が増え、図書館に通ったおかげで漢文に興味を持ち、漢文に興味を持った影響から漢字に興味を持ち、漢字に詳しくなったことで現代国語よりも古文の方がわかりやすかったので自ずと好きになっていった…みたいな背景があったわけです。

もちろん漢文と古文は同じではありませんが、現代国語よりも全然楽しめました。

そんな赤点だらけの私でしたが、成績としては中の中~中の下でした。有名校や進学校に進めるほどではありませんが、中堅校の進学コースに進める程度はなんとかなりました(その理由の一端は後述します)。

とはいえ、実際には高校受験で失敗してるんですけどね。

本命の受験の際、忘れもしない数学のテストで「はじめてください」と言われて5分もしないうちに急にトイレに行きたくなりはじめたんです。20分ほどは耐えたんですけど徐々にペンが震えだすくらい耐えられなくなって、結局半ばでトイレに行ってしまい一番得意なはずの数学で失敗してしまった…という今でも後悔しそうなほど手痛いエピソードがありました。

それが悔しかったんでしょうね。

高校に入学直後はそうでもなかったんですけど、1年生の先生に「お前、中学3年間副委員長やってたんだって?頼んでいい?」と言われたことから大きく変わった気がします。

おそらくは内申?か何かで知ったのでしょうけど、そう言われたことが嬉しかったのかちょっとやる気スイッチが入ったんですよね。

以来、勉強の方も少しやる気になりました。

で、1週間で挫折しました。

いえ違うんです。

授業がつまんないし、つまんない授業なんて集中できるわけないじゃないですか。

そこで私がおこなったのは自分流の勉強の仕方の確立です。

正直、授業は99%聞きません。

聞くのは「ここテストに出るぞー」と言われた瞬間のみです。

じゃあ、具体的に何をやったのか?というと

「自分が先生の立場だったら、

この教科書を具体的にどう教えるか?」

というテーマに沿って板書する内容や説明を自分なりに考えることでした。ちょうど、当時の数学の先生が毎年使ってる板書の内容をノートにまとめているのを見せてくれたことがきっかけです。

「そうか…教科書から毎年考えながら黒板に書くのではなく、あらかじめ書く内容を整理してノートに書いているのかー」と気づいたのはその時でした。おそらく小学、中学でもそうだったのかもしれませんが、そういうことは教えられなかったので気づきませんでした。

今にして思えば、文科省からの指定教科書なんだし、教育内容なども固定化されてるんだろうなってイメージはすぐできますけど、子供の当時はそこまで考えが至りませんでした。

なので先生が『教える内容』を自分なりにまとめているのを見て、

「自分がこの教科書を使って教えるとしたらどうするか?」

と気になったのがきっかけでした。そこで自分ゲームの始まりです。

やることは先生と同じように「教える内容(黒板に板書する内容)をノートにまとめる」だけです。ルールは次の通り。

・教科書以外の情報は一切使わない

・先生の授業よりも先行させ、絶対に追いつかれない

(先生より遅く説明を聞いてしまうと先入観ができてしまうから)

・「テストに出る」と言われたところだけ、ノートの当該箇所に色を塗る

・授業時間中のみ実施し、休憩時間や家では絶対にやらない

たったこれだけです。

これ、実は中学時代にやっていた「カンニングペーパー」を作るのと理屈は同じで、とにかく集中してあの手この手のアイデアを駆使して作っていると、作った本人はその内容を全部覚えてしまうんですよね。しかも自分なりの理解をともなって構成を考えるので、ただの暗記だけで終わらないんです。

カンニングペーパーも、もちろん当初は自分のために作ろうと思ったんです。厳密には「カンニングペーパーつくらね?」と誘われて友達3~4人で、

『誰が一番バレにくいカンニングペーパーを作れるか』

という本来の目的とは違うところで勝負が始まったために、カンニングすることが目的にならなかったせいで凝った作りをさせてしまうので失敗も多くなるわけですよ。すると何度も何度も作り直しますよね。そうすればさらに内容を覚えてしまうし、自分なりの理解が伴うようになるんです。

しかもこれがある意味で反復になってるせいで、記憶力の低下もゆるやかになります(そのせいでカンニングペーパーを作成した科目はやたら成績が良かった)。

たぶん中学生時代で一番勉強になったのは、授業でも塾でもなく「カンニングペーパー作り」だったんじゃないかと今でも思っています。まぁそのせいでカンニングペーパーを作りにくい教科のテストでは赤点が出やすく、非常にいびつな学び方だった気はしますけど。

高校時代に「自分なりのノートを作成する」というのは、このプロセスの延長線上にあったようで、これを高校1年目の初夏あたりから始めたことで2学期のころには急激に成績が伸びるようになりました。

自分でノートにまとめたことは大抵覚えてますし、それぞれのページ間の言っていることが紐づくことで理解が伴うので、テストでペンが止まらなくなるんです。

しかもノートを作るだけでそうなっていくので、テスト勉強でノートを見直す必要もなくなってしまうため、ノートはクラス内でコピーを取る人たちによって回覧されるだけの代物となっていきました。

当時在籍していた高校では、入学する際には「普通コース」「特進コース」の2コースしかないんですけど、2年生に進級する際に「普通コース」から一部分岐して「特進コース」のほかに「文系進学コース」「理系進学コース」というものが設けられていました。1年の冬頃にそれぞれの進学希望を取って専用のテストに合格すれば2年生からは専門性の高い進学コースに進級できたんです。

私は急激にまんべんなく成績が伸びたこともあって、担任の先生に薦められて「文系進学コース」「理系進学コース」それぞれテストを受けました。

結果、両方とも合格。

当時、両方合格したのは私だけだったそうです。

「どっちにする?」と聞かれたときに「文系進学コース」は2クラス、「理系進学コース」は1クラスしかなく、残りはすべて「普通コース」のままと聞いて、希少性が高そうな理系進学コースに進みました。まぁおかげで1日7~8時間授業となるために、部活には参加できないという制約ができてしまいましたが。

ただ、少なくとも自分流の勉強の仕方が「間違ってなかった」ことが証明されたと思い、2年生、3年生…と延々継続・昇華を続け、3年の1学期には

学内2位

全国模試100位以内(なんの模試かは忘れた…)

にまで上り詰めるようになりました。ただ…今でも悔しいのは1位と2位との間に結構な差があって、どうしても1位を追い抜けなかったことでしょうか…。結局1度も抜けませんでした。もう名前もはっきり思い出せませんが、たぶん和…和…和田くん?そんな感じの名字の子だったと思います。

このことから得たのは

「他人に、他人のやり方で強制されただけでは、人は成長しにくい」

「興味を持たせたり、目的意識を持たせないと、人は成長しにくい」

と言うことと、

「自分なりの成長のさせ方は、ほかの誰よりも自分自身で確立してしまった」

と言うことでした。

高校時代にこれらのことを学べたのは大きな収穫でした。

しかも、自己成長するにあたって様々なこと(教科)に応用が利くことも実践を経て証明できたのはよかったと思います。

そして迎える大学進学。

ほとんどの学生が大学進学そのものに大きな目的は持っていないと思います。ブランドのように感じている人も多いことでしょう。キャンパスライフを楽しみたいという理由で大学を選ぶ人も多いと思います。私もそうでした。

一方で、大学進学や大学の選定にしっかりとした目的意識を持っている人もいます。がしかし、ここではそういう優れた一部の人たちはとりあえず置いておいてください。私はそこまで強い意識はありませんでした。あえていうなら「就職」に高卒と大卒では大きく差があるな…くらいしか考えていませんでした。

ですが、ここでも希望通りの大学には行けませんでした…。

いえ、第一志望に合格はしたんです。

高校時代に爆発的に成績が伸びたのですから、あまりに高望みをしなければそこそこの大学に進学は可能です。私自身にも将来を見据えて進学したい学科というのもありました。

けれども、家庭の事情といいましょうか…。

中学時代から父が東北に単身赴任をしていたのですが、当初3年で帰ってこれるはずのところ、この3年のうちに社長が他界してしまい、経営者が代替わりしたことでいろいろとあったらしく戻ってこれるアテというものがなくなったということでした。

1つ下の弟が東北で大学を探すということで、高校を卒業すると同時に家族が全員関西→東北へと移動することが決まっていたのですが、そのせいもあって父から

「本命があるならもちろん本命を狙って頑張ればいいけど

選択肢の1つとして東北も滑り止めて受けておいてはどうか」

と言われたこともあって当時ネットも存在しない中、赤本の情報だけを頼りに1校だけ受けました。偏差値を10近く下げた記憶があります。自分の当時の偏差値で安全圏といえるの大学はもう1校あったのですが「キリスト教のみ」みたいな記述があったので断念し、わざわざずいぶん偏差値を落としたんですね。

今では「キリスト教」と言っても改宗しなければならないわけではなく、ちょっとした礼拝等があるだけなのはわかっていますが、当時は情報が少なすぎたこともあったし周囲に東北の大学を知る人もいなくて全く分からず不安だったんです。

受かっても選択するつもりはありませんでしたよ?

親を安心させるために受けただけです。

でも、もちろん受かってしまうわけですよ。

偏差値を10以上下げたんですから。

その後、本命も合格したんですけど、父は即豹変しました。

「家族全員東北に移るというのに、お前だけわがまま言うのか」

「そんな奴には学費ださん」

とまで言われ、泣く泣く東北の大学を選択したことを今でも覚えています。

もともと私は「機械工学科」に進みたかったんです。DIYなどを通じていろいろなものが作れたり、自分の腕で機械を直せる人物像にちょっと憧れていたんですよね。ですけど、滑り止めで受けた東北の大学には機械工学がなく、そもそもただのすべり止めの予定でしかなかったこともあって父の薦めどおり「電子工学科」を選択していました。

ですので、進学した大学としても学科としてもまったく希望通りにもならず、モチベーションは最低になったのでした。

もちろん高校の頃のような勉学に対する意欲はもう残っていません。

どーせ高校の時に自己成長の方法論は確立してしまっていましたし、わざわざやる気の起きない大学・学科で興味のない勉学に励む必要性も感じなかったので、また中学の頃のようにやる気のない4年間が始まりました。

就職して、親の強制力が及ばなくなってからまた改めて考えようと。

結局、「進学」は何一つ成功しなかったことでその後の未来も大きく変わってしまった感が否めない人生ですが、少なくとも高校の時に確立した「自己成長」の方法論は今でも生きていますし、活かせています。

短期間でゼロベースの状態から知識やスキルを習得し、課題解決や問題解決ができるノウハウが周囲と比べても頭一つ抜けていると評価いただくのは、この時の努力のおかげだと考えています。間違いなく今の私を構成する要素の1つであり、自信を構築している要素の1つだと思っています。

自分の興味も引けず、そうすることの意義や目的もわからないまま、だれかに言われるがままに行うってのは、仕事にしても、勉強にしてもほっとんど成果が出ないし、出ても成長には紐づかないんだなって思います。少なくとも私はそうでした。

みなさんも「自分の興味が引けること」「意義や目的を理解して取り組めること」に注力してみてください。間違いなくそうでないことと比べてできることが増え、自らの成長度合いも全く異なるものとなっていることでしょう。

またみなさんが大人であり、子供を持つ親だったとしたら、子供に何かをさせたいと感じた際には子供の興味が惹けるように誘導してやってください。ただ命令するだけでは子供は興味を失い、常に疑問を抱え、いずれ反抗期を迎えてしまうかもしれません。

そうなる前に気づかないと子供の成長を阻害することにもなりかねないことを、私自身は身をもって体感しました。

かといって子供任せにしていてもなかなか子供だけで答えを見つけるのは難しいでしょう。

私たち大人にできることは、やるとしても上手に興味を誘導してあげるくらいのもので、子供が自分で決めることができればあとはそれを認め、信じてあげることくらいでしょう。仮にもう少し…と踏み込むのであれば、おせっかいにならない程度に支援してあげるといいのではないでしょうか。

いいなと思ったら応援しよう!