Studio OneユーザーがAbleton Liveを使う時

あまたあるDAWは同じ作業目的でもアプローチが違うこともある。それが面白いし、異なる結果もでてくる。

とは言え、これまで使っていたDAWと同じ操作感にできないのか、あの機能は無いのか...となることも否めません。

必要に迫られてAbleton Liveを使う場合の、Studio OneのあれはLiveだとコレ、的なメモです。

あと、最近はAbleton Liveの機能をStudio Oneなりに取り込もうとしてる感もあるので、Liveを理解すると、Studio Oneの使い方にも良い影響が出る気がします。「この機能はLiveのアレを取り込んだのか!」と気づくと、ナルホドと思えて使い道も思いついたりすると思います。

Studio One、いい感じで機能を追加、補強、してる感じです。

※このnoteはStudio Oneユーザー寄りの記事なのでStudio Oneひいきですが、ご容赦ください

この記事は私的なメモです。厳密な操作法や機能解説ではないのでご了承ください。

Studio Oneを使い慣れていて、Ableton Liveを操作したときに設計思想というかGUIというか、作法というか、わりと方向が違う感じで戸惑ってしまう、という方は私と同じ感覚かもしれないのでご参考いただけるかもしれません。Liveを使い始めの頃にお読みいただくと、「あー思い通りに操作できないー!」となるのを少しは予防できる、、、かもしれません。

Liveのコンセプトは、リファレンスマニュアルを読めば書いてます。

が、自分なりのポイント、自分に必要なこと、に注視して、情報を削ぎ落としながらメモしていきます。(それでも長くなりました)

まだまだ更新中で、スクショありません。

本当に最初のこと

|tabキーでセッションビューとアレンジメントビューを切り替えられる

新しいセット(ソング)を作成すると、まずはセッションビューが表示されている。なので、tabでアレンジメントビューに切り替え。

Studio Oneユーザーには、トラック主体のアレンジメントビューが最初はしっくりくる。

|アレンジメントビューとセッションビュー

アレンジメントビューは、タイムラインに沿ってトラック上で楽曲制作するスタイル。Studio Oneでのアレンジビュー。

▼リファレンスマニュアル|アレンジメントビュー

セッションビューは、マニュアルで「ミキサーパネル」と表現されてる場合もあるが、コンソールの再現だけを目的とはせず、Studio Oneのランチャーはここを真似てる感じ。セッションビューでサンプルをドロップしたり、録音してパーツを組み立てる制作はLiveの良さかと思うけれど、ここはStudio Oneユーザー目線なのでとりあえずアレンジメントビューでいきます。

|ちょっとした画面の操作(移動や拡大など)は、使い勝手の印象と大きく関わるので知っておきたい

||画面を上下左右に移動(トラックパッドかCtrl+altで手のひら)

トラックパッドやスクロールバーでやれるけれど、

ctrl+altで手のひらになって、アレンジビューを自在に移動できる。

||トラックの縦幅/横幅の拡大率(選択してからopt/cmd+スクロール)

optスクロールで縦幅、cmdクスロールで横幅の拡大率がかわる。

Liveはトラック単体の拡大率を調整するので、トラックのどこか選択するとトラック選択になるのはうれしい

Studio Oneだと、cmd+スクロールで"すべての"トラック縦幅拡大。横幅は自分の場合はトラックパッドでピンチするかルーラをクリック&上下してる。

||縦横のズームをフィット/波形の描画を増幅

画面下の「W」で横方向を全体にフィット、「H」で縦のズームをフィット。

曲全体のクリップが表示されるようズーム率を調整してくれて便利。

その左の水色スライダー付き%表示は、クリップ内の波形の振幅を大袈裟に表示させられる。(波形描画だけなので音量は変化しない。トランジェントを見定めたり微細なノイズを見つけたりできる)

|最初は、とりあえずのトラック構成で開く

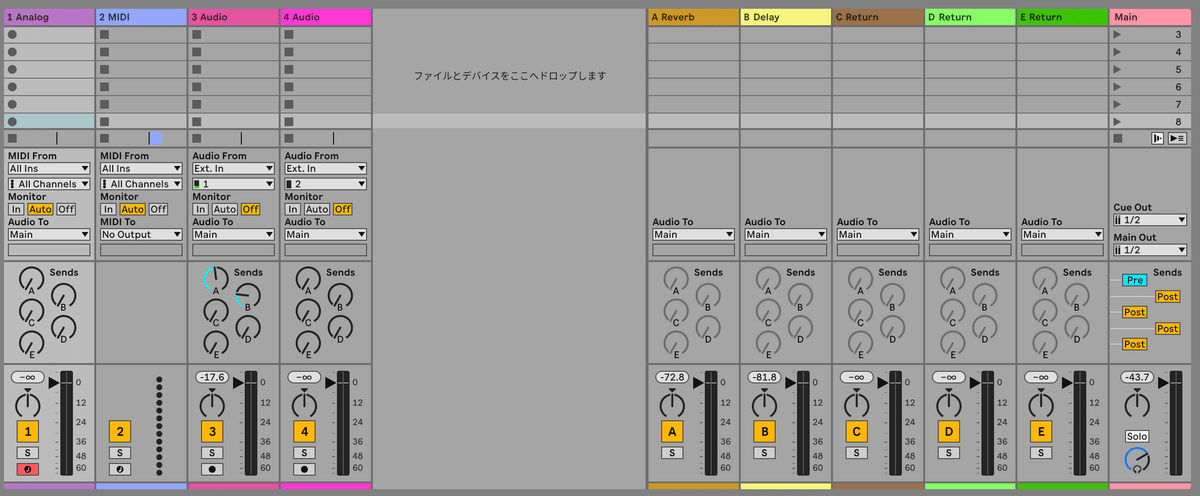

アレンジメントビューには、最初から以下のトラックが表示されてる。

・MIDI×2

・Audio×2

・センド×2(A・B)

・マスター

でも、MIDIトラックにオーディオサンプルをドロップすれば自動でAudioトラックに切り替わる

※(そのMIDIトラックが空っぽの場合に限る)

※(MIDIイベントが存在してるMIDIトラックにオーディオをドロップすると「オーディオをMIDIに変換」というウィンドウがでて、MIDIにしようとする。)

トラックを追加するのは、メニューの「作成」から。

トラックを削除するのは、トラック上(右の方)で右クリック>削除

Studio Oneと違って、センドとマスターのトラックが最初からアレンジビューに用意されている。

Studio Oneでは最初はこれらは表示されていない。

(Liveと同じ感じにするには、ミックスビューでメインアウトのフェーダーを右クリック>「オートメーション”ボリューム”を編集」を選択すればアレンジビューにメインアウト用のオートメーショントラックが現れる。センドも同じで、ミックスビューで何かしらのパラメーターのオートメーションを編集しようとすると、アレンジビューにトラックが表示される(=リターントラックが現れる)。もしくは、Studio Oneにはオートメーショントラックというものが存在するので、オートメーショントラックを作成して、そこにメインアウトやセンドチャンネル関連のパラメーターを割り当てれば、アレンジビュー上でセンドトラックやマスタートラックを扱えてる感じにはなる。でも、これ旧バージョンの頃の機能という感じの残党感があり、自分でパラメーターを割り当てるのに一手間かかるので、それなら調整したいパラメーターを右クリ、の方が楽なのでは、と思っている。ただし独立したオートメーショントラック、というのは独特の使い勝手感もある。)

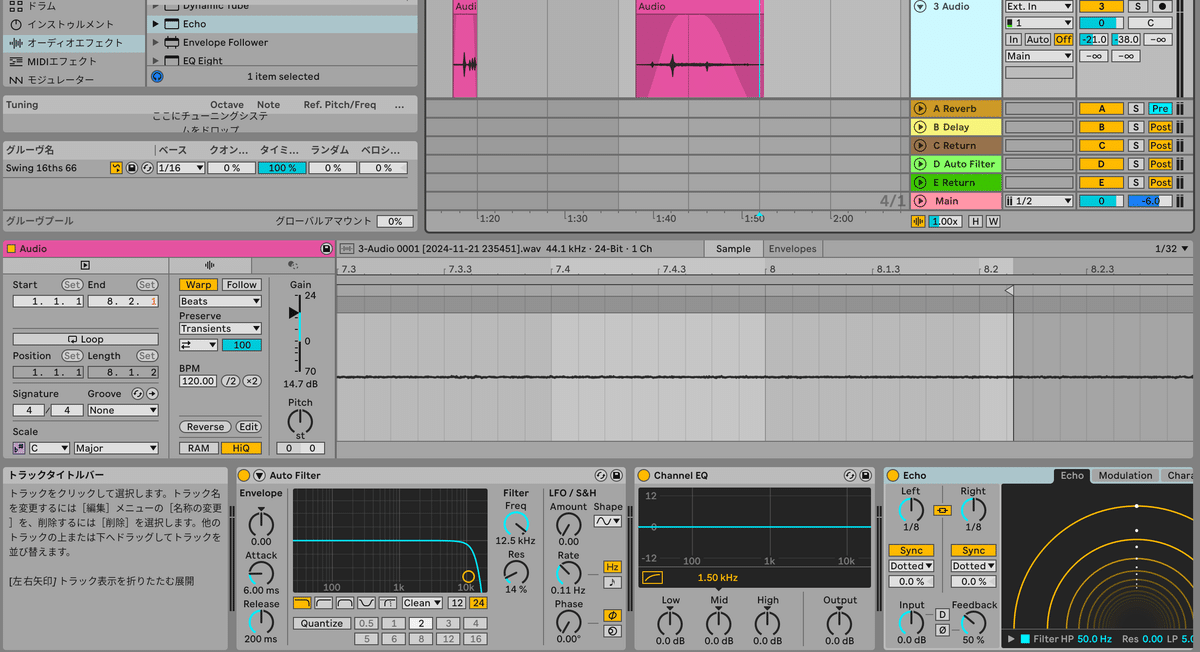

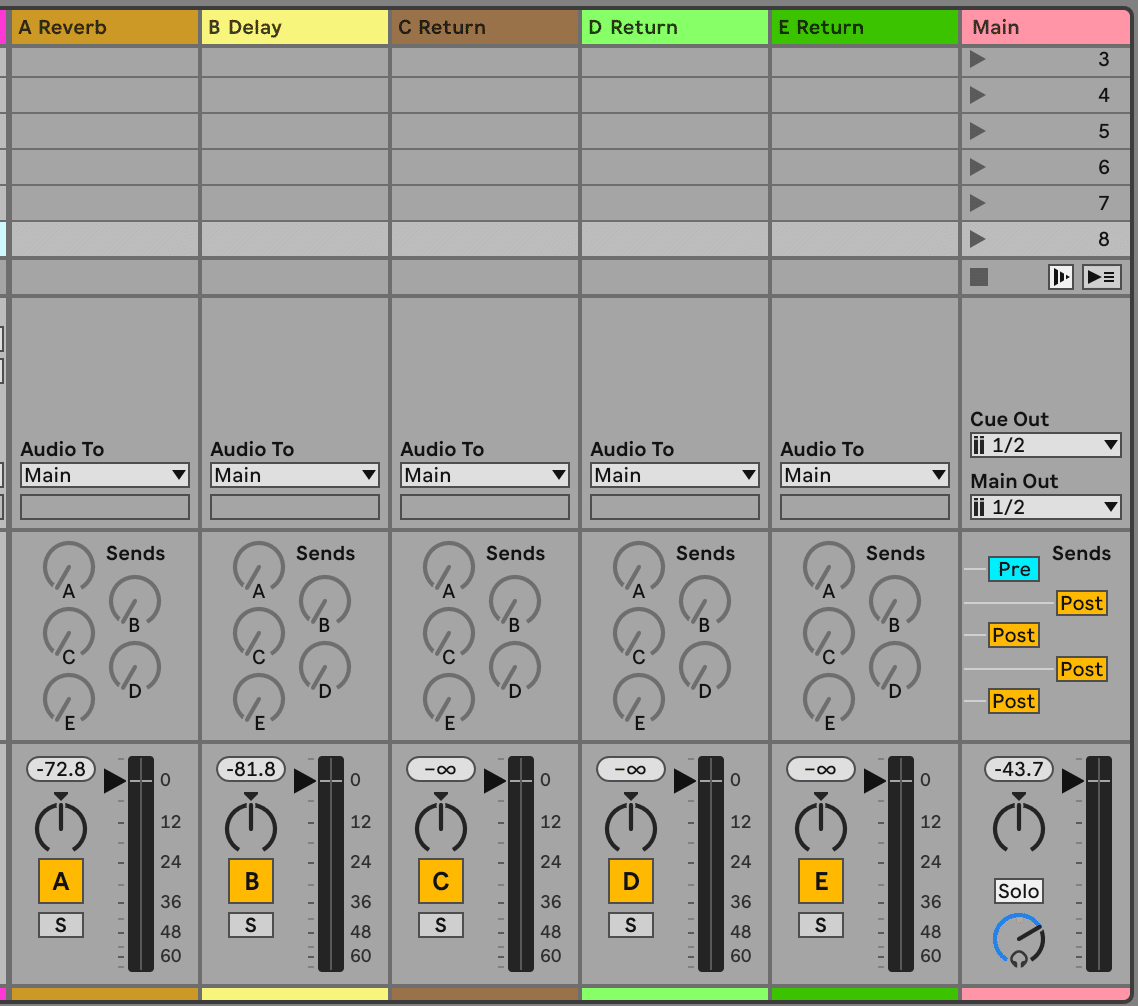

|ABはセンドトラックのこと。作成>リターントラックで増やせる

A Reverb、B Delayは、センドエフェクト用のトラック。

Masterはマスタートラック。Studio Oneだと最初はマスタートラック表示されてない。(マスターチャンネル=メインバスはある)

リターントラックは増やせる。(メニューの作成>から各種トラックを作成可能)ABのエフェクトも変更できる。

センドを追加するには、作成>リターントラック でトラックを作成し、(最初はmixerしかないので)希望するFXをドロップすればいい。

|ブラウザは左側に表示される

ブラウザは左側に表示される。左上のアイコンで表示/非表示

(右の▼でチューニングやグルーヴプールの表示のオンオフ)

|プレイバック、再生カーソル、挿入マーカー

黒の再生カーソルのほかに、水色の「挿入マーカー」が重要っぽい雰囲気を出している。トラック上でクリックすると、そこに水色のマーカーが配置され、それがStudio Oneでいうところのスタートマーカー的なものになる。

再生カーソルを移動するときに、ルーラーをクリックしないで、トラックの任意の箇所をクリックすればそこにカーソルがいく。というか、Studio Oneでいうところのスタートマーカーが打たれる

名称(似て非なるものの場合もあり)

挿入マーカー(水色の再生カーソル的なもの)

クリップ(Studio Oneのイベントやパート)

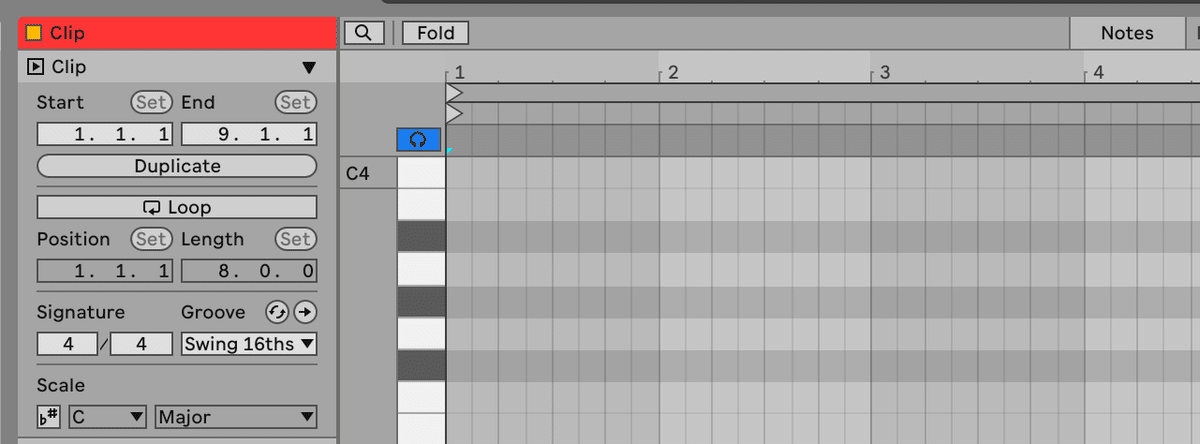

クリップビュー(Studio Oneの編集エディター)

https://www.ableton.com/ja/live-manual/11/clip-view/

アーム(録音待機ボタン)

すぐさま保存

忘れてはいけないのは、すぐに保存し、その後はこまめに保存すること。先生方は、講義終盤で学生に「落ちました。なんとかしてください」といわれても助けてあげられないので重要。

・ファイル>Liveセットを保存(現在のLiveセットを上書き保存)

・ファイル>Liveセットを別名で保存(新しいファイル名や保存場所で保存)

▼以下は公式マニュアルの保存に関するページ

↓これとか、使いこなし始めると重要。Studio Oneでの「外部ファイルを保存」に該当。よそからファイルをもってきてる場合には大切な作業で、Liveセットだけで別スタジオに移動したらファイルを見失ってしまう、ということを防げる。

すべてを集めて保存

Liveセットで使用しているすべてのサンプルをプロジェクトフォルダ内に保存するには、Liveセットを保存するときに[ すべてを集めて保存 ]を選択してください。 こうすることで、Liveプロジェクトを別のコンピュータに転送しても、メディアファイルが不明になりません。

MIDIトラックの最初

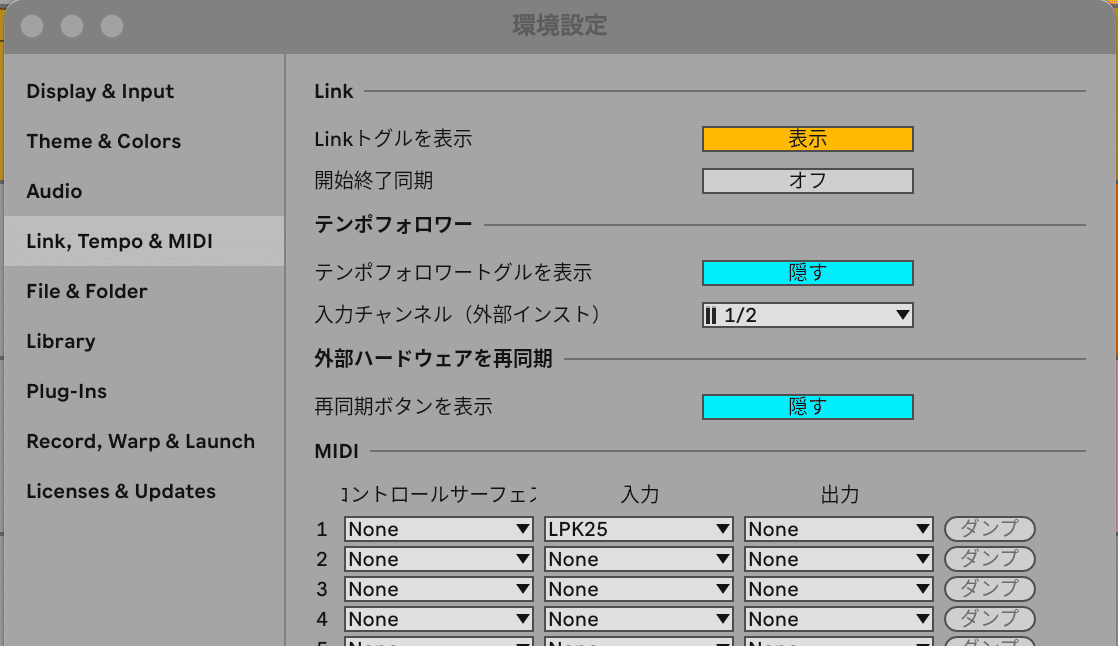

MIDI入力鍵盤の設定

環境設定開いて、Link、Tempo&MIDIで、MIDIの入力をプルダウンから選択。とりあえず入力するだけならそれを。

MIDIトラックでアーム(録音待機ボタン)をオンにして赤くすると、そのトラックの音源を鍵盤で鳴らせる。

トラックに音源を割り当ててない場合は、左のブラウザ>サウンドから任意の仮想音源をトラックにドロップして割り当てる。音源を探す時は検索窓にpianoとか入力すると便利。その音色を視聴することもできる。

マウスでMIDI入力

MIDIイベント(クリップ)を作成

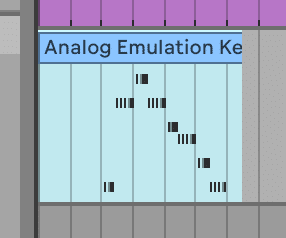

トラック上でダブルクリックするとクリップが作成される、クリップ上部の名称部分をダブルクリックすると、下にエディターが開く。そこにノートを入力する。

MIDI上の枠はイベントじゃなくてクリップと呼ばれる。

マウス入力時に音を鳴らすのは、MIDIエディタプレビューをオンにする

マウスでクリックしてノート入力しても音が鳴らないので、鳴らしたければ、エディター左上の「MIDIエディタプレビュー」をオンにすると鳴る。

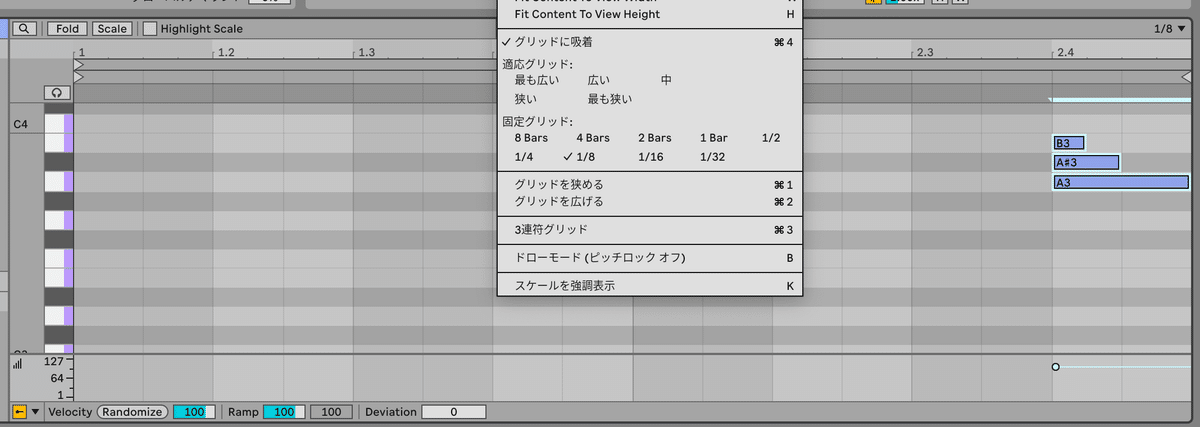

クオンタイズ値(グリッド調整)は、cmd+1、cmd+2が便利

エディター上のマス目(=グリッド)を広げる/狭める、ショートカットが便利。cmd+1でマス目が細かくなり、cmd+2で荒くなる。

クオンタイズ(グリッド)は右クリからでも選べる。

cmd+3は3連符になり、1/8が1/8Tになる。

cmd+4でグリッドがオフになり吸着してくれなくなる。

現在のグリッド値は、エディター右上で確認できる。(そもそもマス目の細かさでわかるが)

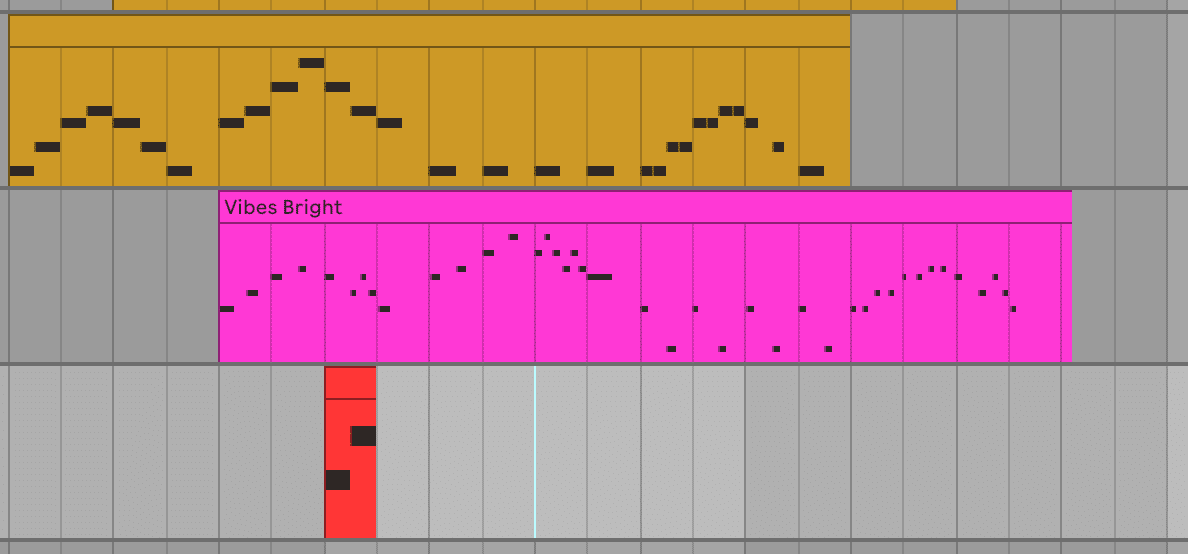

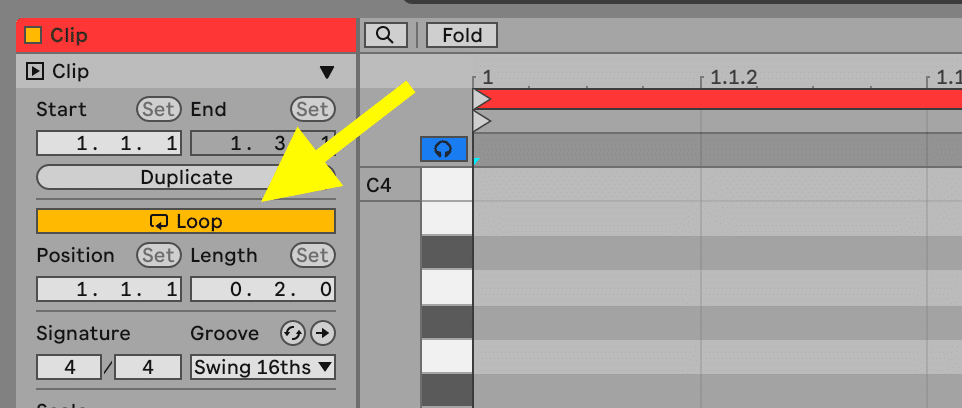

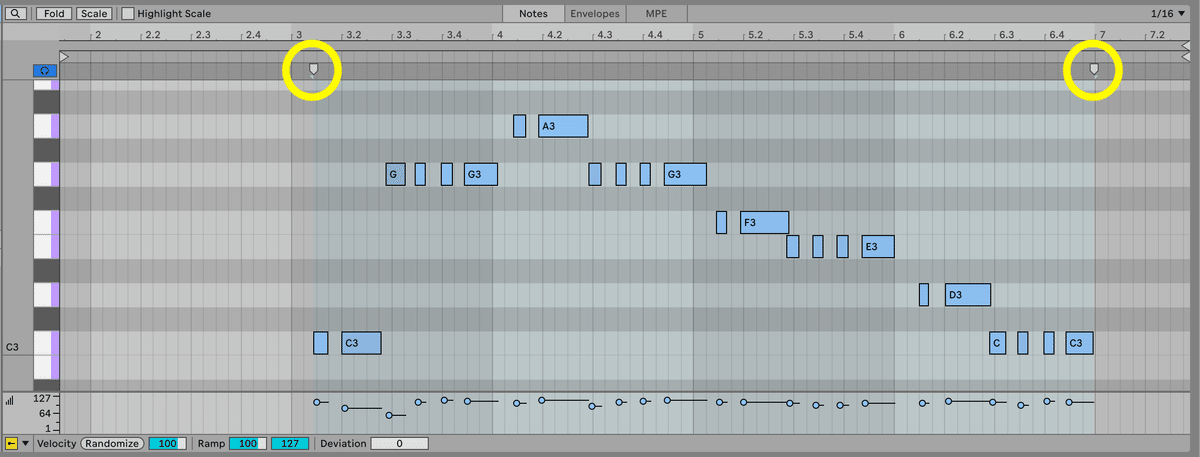

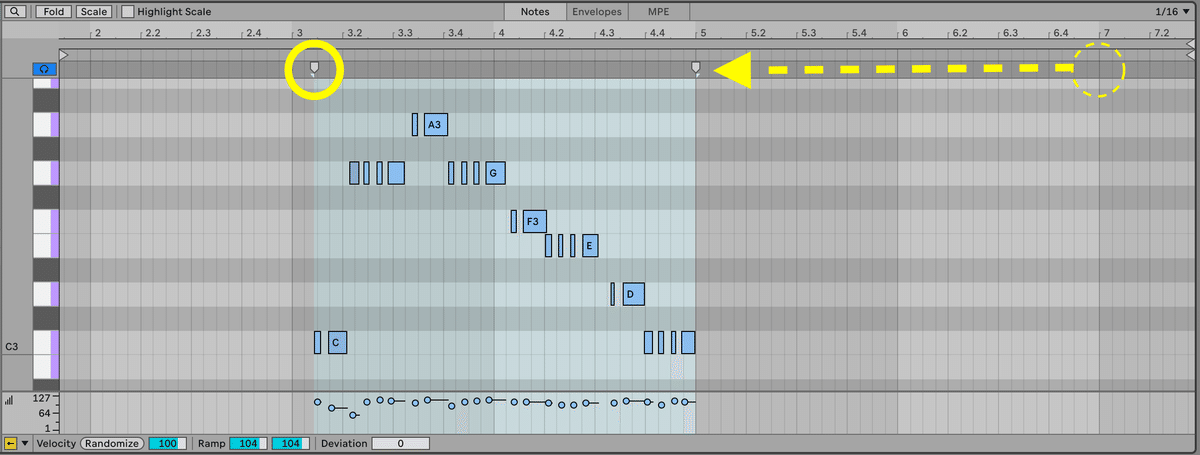

クリップを広げるには、そもそも設定をループOFFにする(最難関w

初めての時、これ見つけるのに時間かかり戸惑いまくりで、一旦やめようかと思いました。

もっと右にノートを入力したい

ループなので中身のノートも展開してしまう・・・

Liveの場合、MIDIクリップの設定で「Loop」をオフにします。これでMIDIクリップがただのイベントになるので、上部の名称部分の両脇でサイズの伸縮ができるようになります。

オフにしないと、このクリップはループなので、上部の両脇をドラッグしても、ループが展開する(Studio Oneでいうところのパターンイベントと同じ挙動であり、伸ばすと中身のノートが入ってる状態で広がる。ループなのであたりまえなのだがそれが辛い)。単にクリップのサイズを両方に広げたいだけなのに・・・となる。

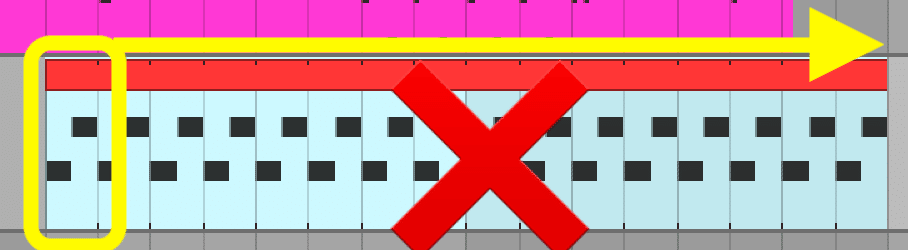

というか、空白部分と結合する、という考え方でcmd+JがLive流か?

別の手として、サイズ調整したいイベントを含むように、希望するサイズを範囲選択して、結合(Ctrl+J)。

Liveでは、クリップと空白部分を結合できます。この考えで思い通りのクリップサイズにすることができます。

(なお、結合したクリップはループOFFに設定されており伸縮可能)

そして、Cmd+Jで結合する

つまり希望するサイズのクリップとなった

あと、そもそも最初から希望するサイズのクリップを作成するべし、ということで、クリップ作成時は、必ず、範囲選択しておきcmd+Shift+Mでクリップ挿入するようにする、という未然の解決法もあります。が、私の場合は、絶対あとから調整したくなります。

選択しているMIDIノートを左右に変更するには(未解決

MIDIノート入力した後にピッチ修正するのは矢印上下でできる。

けれど、左右矢印は、ノートが左右に移動する・・・これはStudio Oneとは動作が違う。

選択ノートを左右に変更していくのは、????????(あとで調べる)

うーむ、これは大きな相違点でやりにくい

なお、cmd+opt+左右矢印だと、

同じピッチのノートに移動してくれる。これはスネアだけ追っていきたいとかでは便利。

Shift+左右矢印だと、

ノートの長さが変更できるのは便利。これはStudio Oneだとどうやったらできるだろう。マクロか。

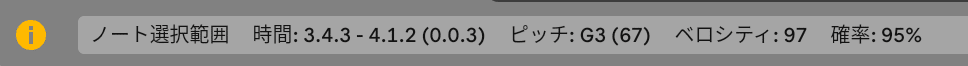

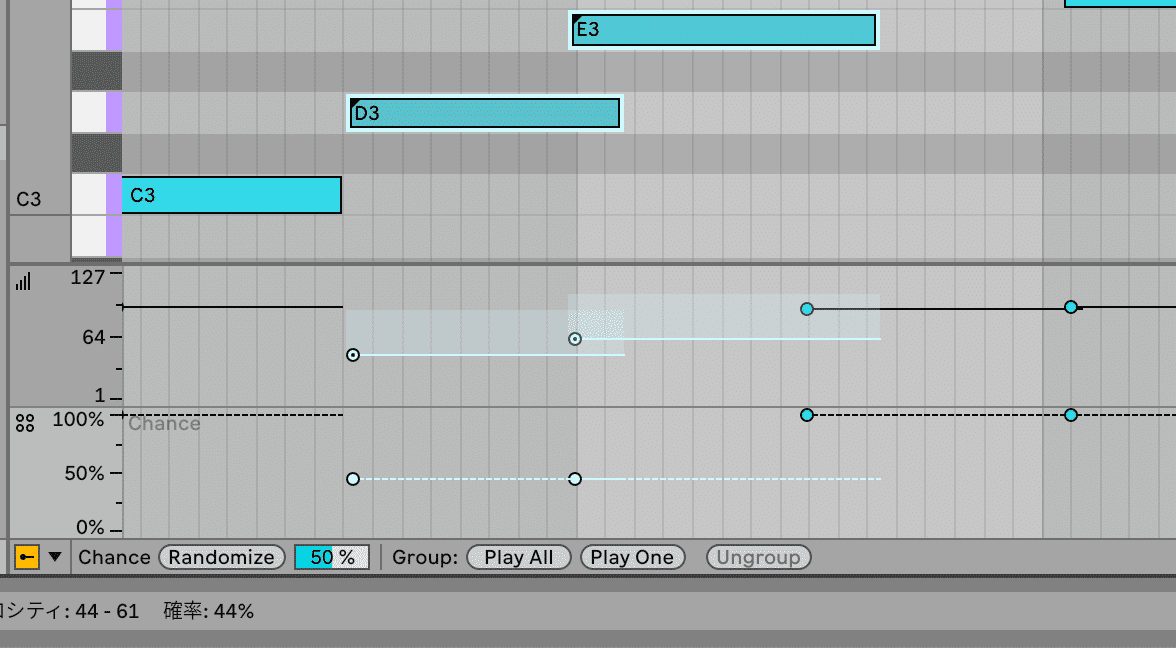

ノート選択時に、cmd+opt+矢印上下で「確率」を変更できる。99%以下になると、ノート左上に三角が表示される。

確率は、エディター下の▼(レーンを表示プルダウン)からChaneceを選択すれば、ベロシティと同じようなレーンでも調整できる。

ちょっと話はそれるが確率や偶然性についての公式マニュアルはこちら

音を発生させる確率は、偶然性を生むし、ベロシティが再生ごとにランダムになるのは、ループごとに変化したり人間性の演出になったりする。

MIDIノートの発音率は、ループするたびに変化するメロディーパートを作っておもしろみを出すのにも有効です。 とくに効果的なのは、賑やかな高音のメロディー(アルペジオで鳴らしたベルの音や、短く連続する人工的で甲高い金属音など)から、ポツポツと自然に散らばったバリエーションを作るときです。

この機能がとくに有効なのは、ハイハットなどの反復パートに人間らしさを加えるときです。 予測不可能さをさらに高めるには、MIDIノートの発音率を設定するチャンス機能[Chance]を使います。たとえば、チャンスを50%に設定すれば、MIDIノートが再生される確率は半分になります。

MIDIノートとベロシティの偶然性に関するよくあるご質問

https://help.ableton.com/hc/ja/articles/360019144299

Studio Oneでは、パートをパターンに変換するとランダム値をあつかえるようになる。「人間らしさ」演出にはHumanaize機能もある。

ちょっと話はそれるが、Captureで、あとからデータを復活

LiveのCaptureは、録音してない時もMIDI入力を保持(バッファ)しておいて、ボタンを押せばそのフレーズをタイムライン上に表示できる。

「あー録音しておけばよかった」というシチュエーションで、「録音しておきましたよ」と言ってもらえる安心感。

そして復帰したデータは、MIDIストレッチマーカーでサイズを整えられるので便利。フリーで弾いたフレーズも1小節ぴったりに合わせられる。loopをオンにしてループプレイスをフレーズサイズに合わせれば、そのままMIDIループ素材として使える。

Studio Oneの「レトロスペクティブレコード」のさらに便利版という感じ。(Studio Oneはシンプルに直前のパフォーマンスが復帰する。フリーな演奏をサイズぴったりにすることもできなくはないが手動でやります感が強いか)

意気込んでRecボタンを押してパフォーマンスするより、プレイバック中になんとなく演奏した方がよかったりすることはある。

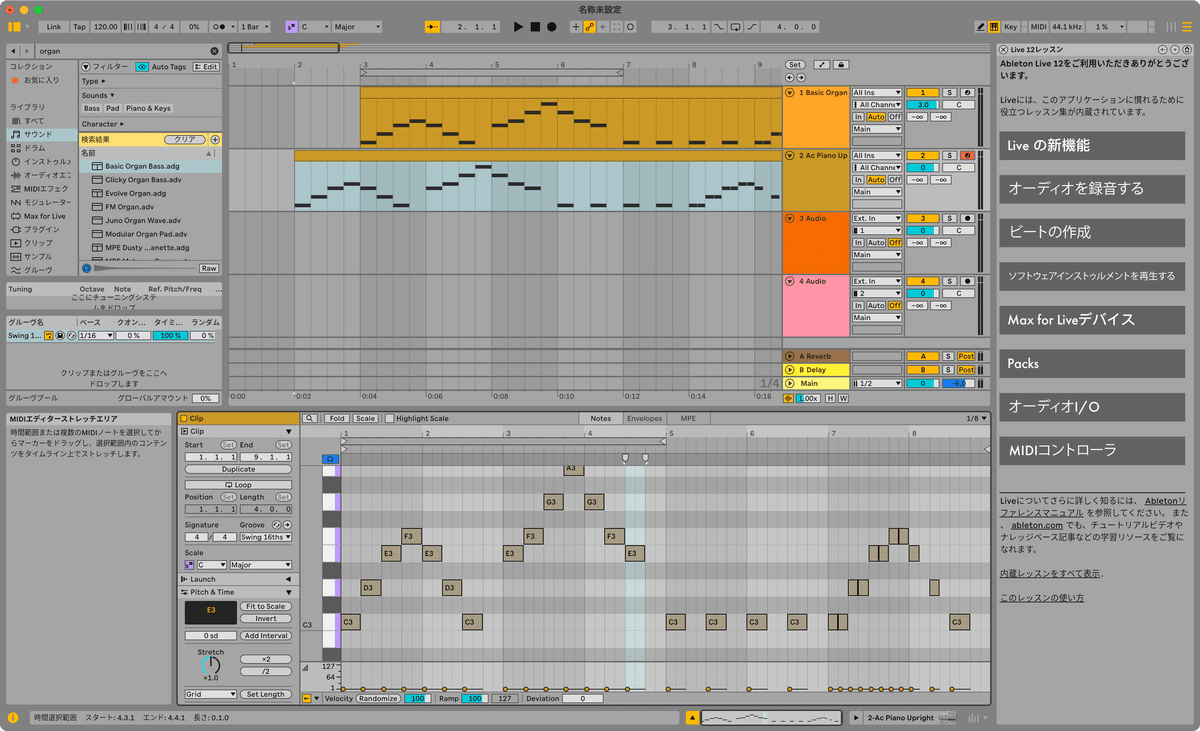

チュートリアルがここまでできた

とりあえず、Studio Oneガイドブックのチュートリアルと同程度の、カエルの合唱の輪唱を作れるまではMIDI関連操作を習得できた。

MIDI関連はStudio One操作を覚えてるほどに相違点に苦しむか?

MIDI関連・・・最初のうちはかなりStudio Oneと相違があり悩みどころかもしれません。

MIDIリアルタイム入力

入力鍵盤を設定しておくのは先ほどと同じ。MIDIトラックに音源を設定しトラックのアームをオンにして鍵盤を弾いたら音が出ることを確認。

録音開始位置に挿入カーソルを配置しておく。

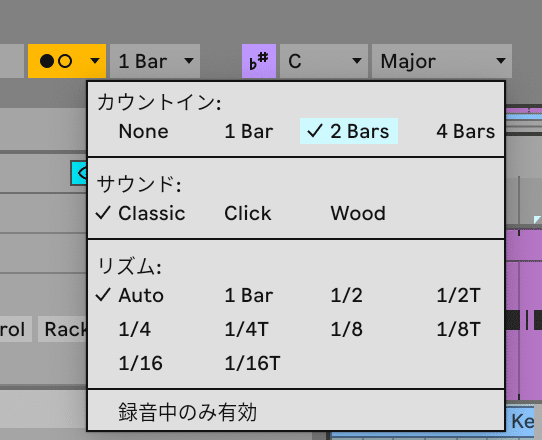

メトロノームをオン、カウントイン(プリカウント)を設定

左上のメトロノーム⚫️⚪︎をオンにして、カウントインを2Barsにする。

アレンジメント録音ボタンをクリックして録音スタート(F9)。演奏が終わったら停止(スペースなど)。

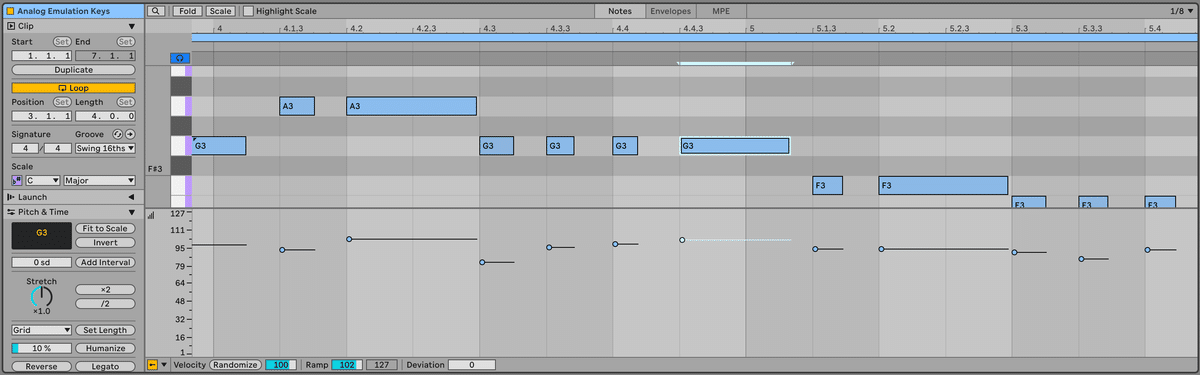

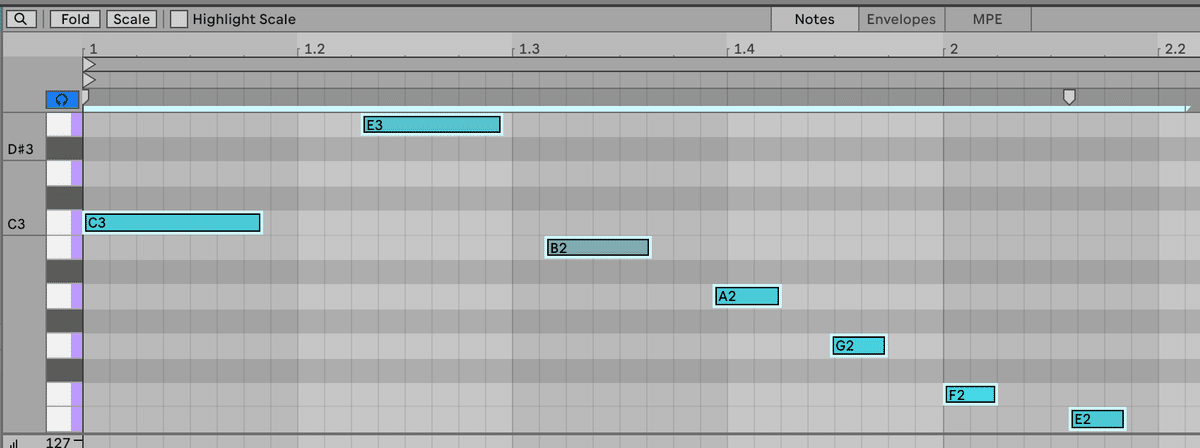

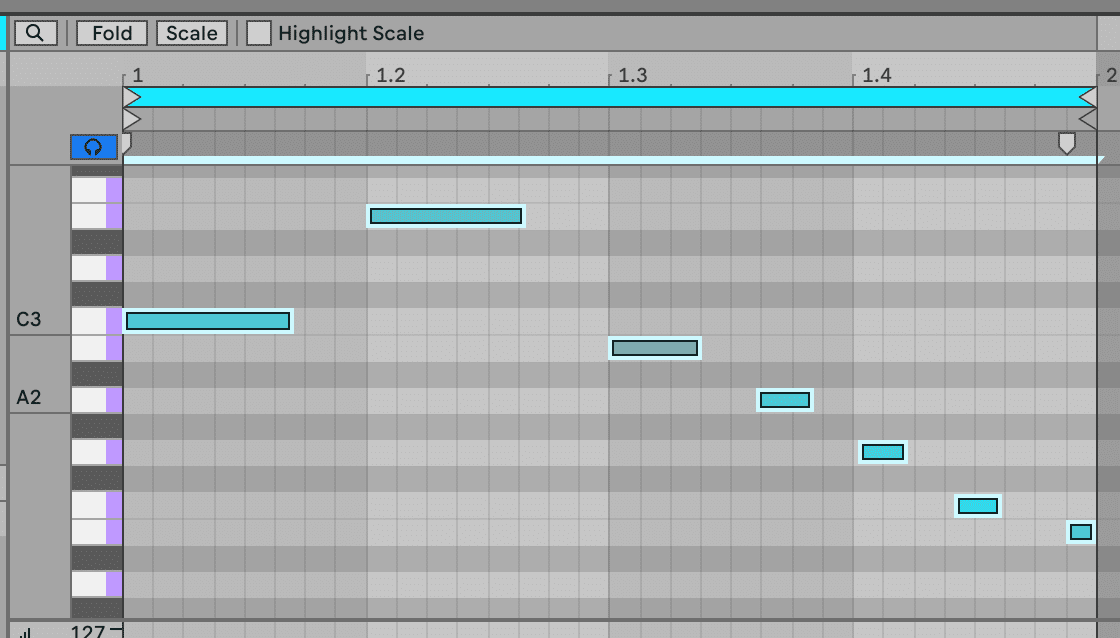

MIDIリージョン内の項目

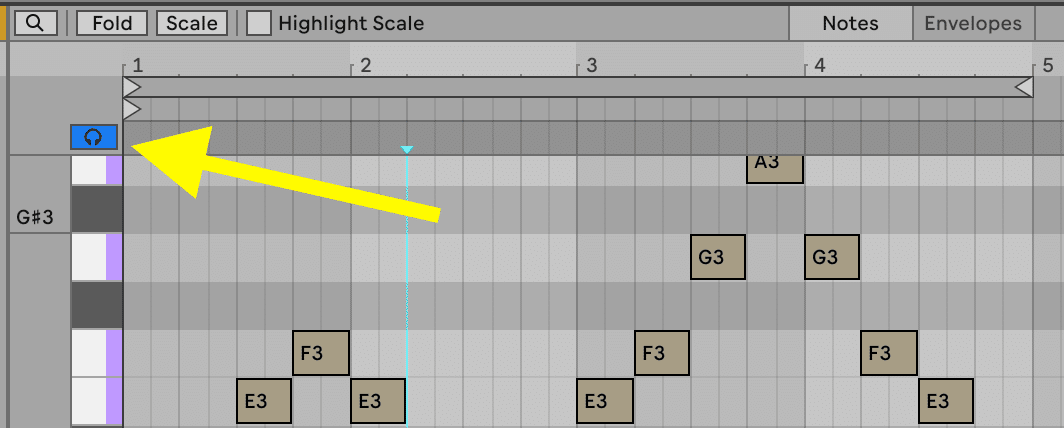

水色のバーは選択エリア

その上のマーカーは、MIDIストレッチマーカー

MIDIストレッチマーカーでフレーズを圧縮伸長

ノート群の両端にマーカーがあり、縮めるとフレーズも縮む。便利。

クオンタイズはcmd+U(選択して右クリからでも可)

ノート選択してcmd+Uでクオンタイズ(現在のグリッド値にスナップ)

クオンタイズ設定を出すならcmd+shift+U

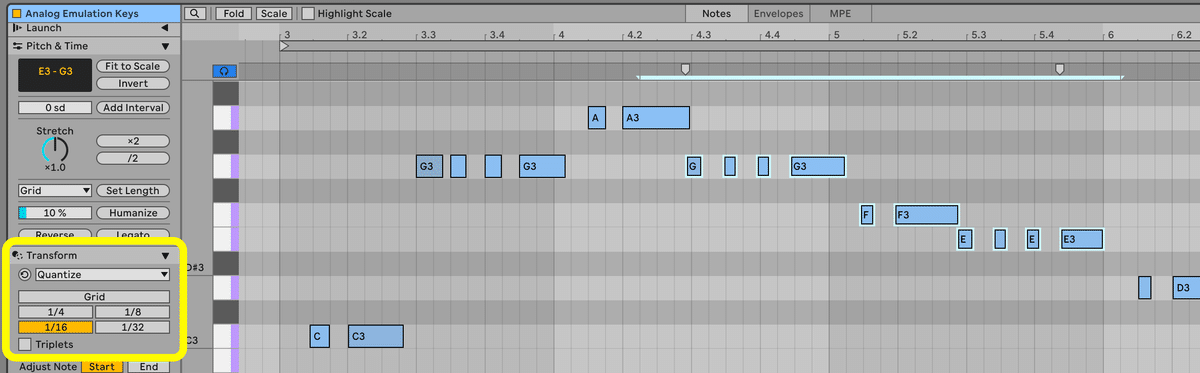

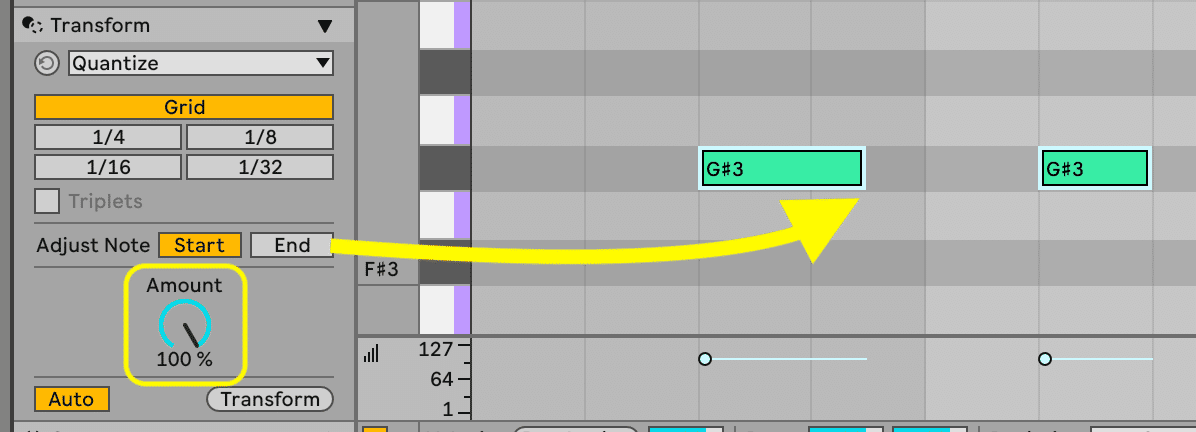

cmd+Shift+Uだと、左にクオンタイズ設定(TransformのQuantize)が開いて、そこから何かと実施できる。(スナップポイントをボタンで選べる)

エンドのクオンタイズは「End」をオンにする。

50%クオンタイズするなどは、アマウント(Amount)で調整できる。

録音時にクオンタイズをかけるなら、編集>「録音クロンタイぜーション」

メニューの編集>録音クオンタイゼーションで設定しておくと、録音時にクオンタイズがかかる。(Studio Oneのインプットクオンタイズ)

なお、録音直後にアンドゥ(cmd+Z)すると、クオンタイズ前のデータにすることもできる様子。

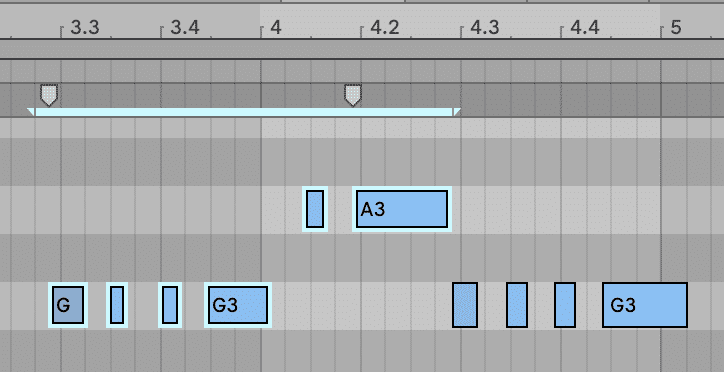

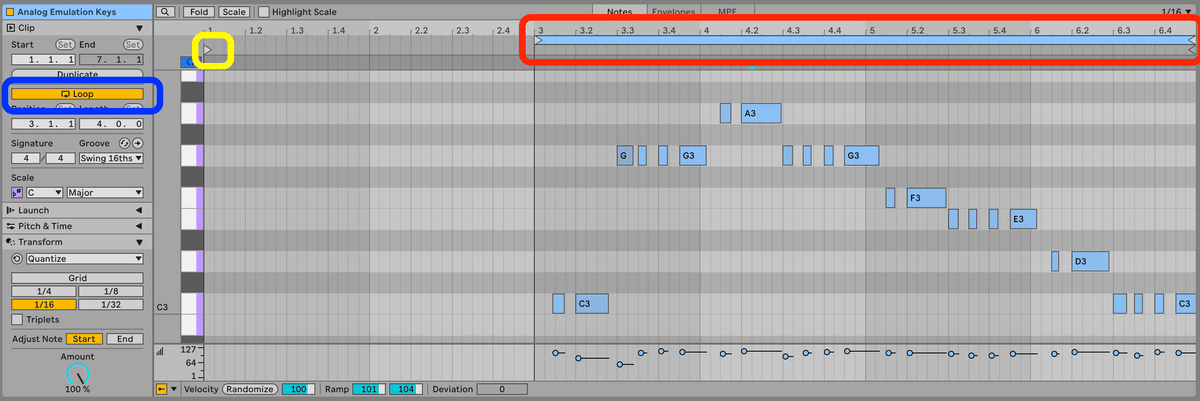

MIDIクリップの体裁を整える(このフレーズをループとして使うために)

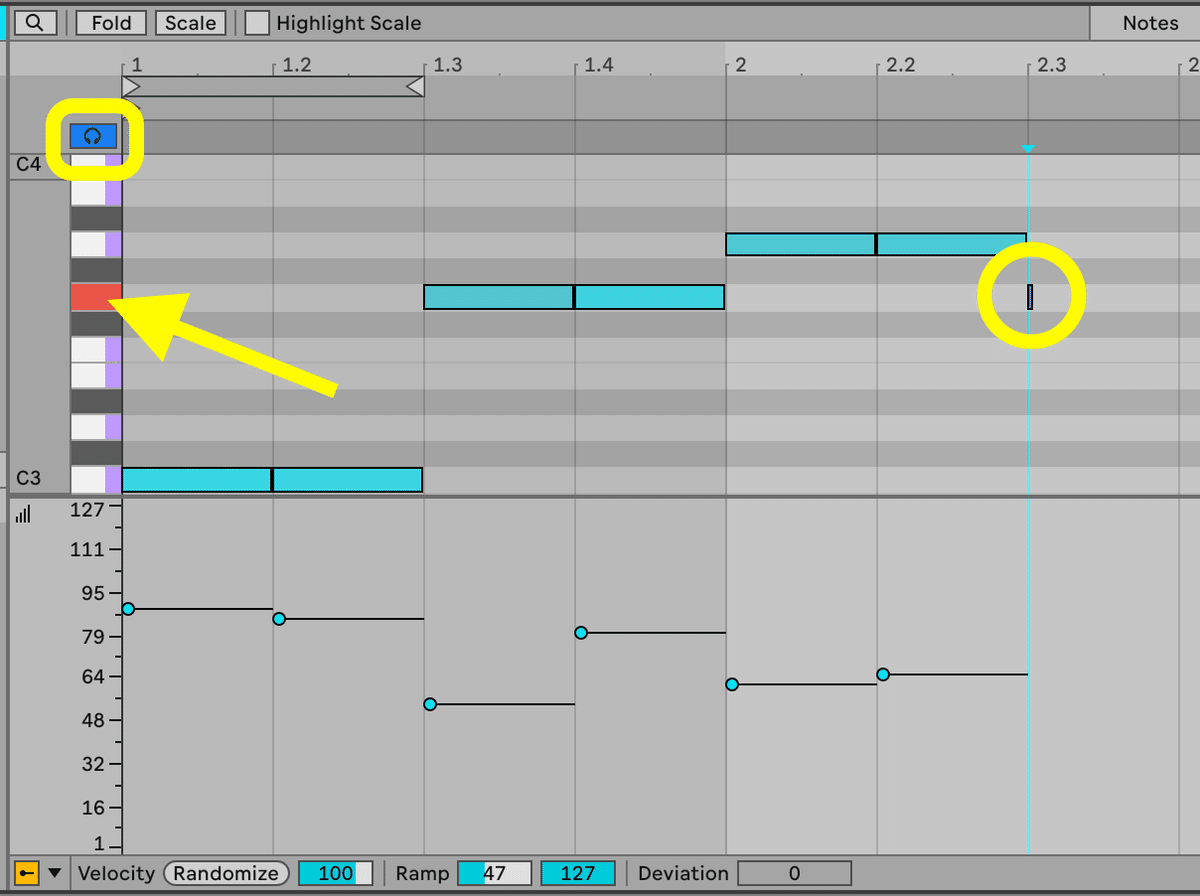

下図では、青枠のループをオンにして、赤枠の両端でループ開始とループ終了を指定している。

黄色はスタートマーカーで、このクリップがローンチされた場合のスタートポイントを設定している。

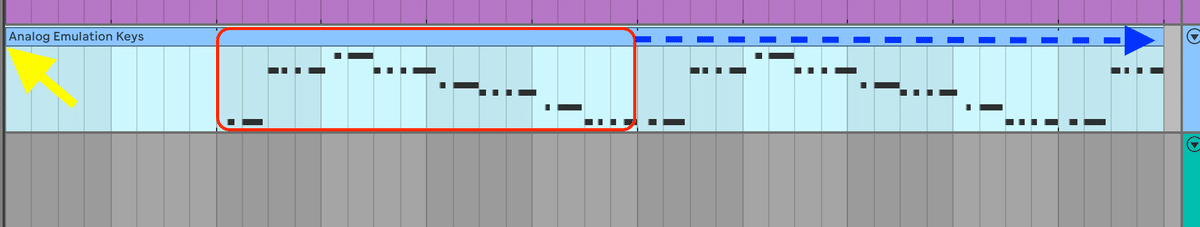

このMIDIクリップがループ素材になったので、名称部の右端で ] を右に伸ばすと、ループが右に複製されていく。

Computer keyboardを使う(ASDFでドレミファ)

右上の鍵盤アイコンをオンにすると、PCキーボードのASDF….が鍵盤になる。リアルタイム入力用鍵盤としても使える。

戻すのを忘れない。オートメーションしたくてAを押したら音が出る。。。とかになるので。忘れない。

MIDIステップ入力

ステップ入力手順

入力箇所にMIDIクリップを作成してエディターで開いておく。

トラックのアーム(赤いボタン)をオンにする。

MonitorはAutoにしておくと、鍵盤を押せば音が鳴る。Offにすると音はならないが録音はできる。

グリッドを指定する(=今から入力する音の長さを指定)(cmd+1/2でグリッド増減出来るの便利)

鍵盤を押さえる※押し続ける(=入力する音のピッチを指定。まだ音は入らない)

※この時、弾いてる音程が左の鍵盤で赤く示される。なお、青いヘッドフォンボタンをオンにしていれば、右の黄色丸のように、今からどこに入力されるかが示されてわかりやすい。(オフにしてもステップ録音はできるけど、今からココに入りますよ、というのがわかりやすい)

右矢印キーを押す(ノートデータが入力される)

便利なのは、右矢印キーで入力したら、もう一度押すと今度は音の長さが伸びるところ。いちいちクオンタイズ値というかグリッド値を変えなくても入力していけるので、シーケンス的なフレーズ入力に便利と感じる。

公式マニュアルでは「17.3.4 MIDIステップ録音」に記載あり。

休符は何も入力しないことで表現する

右矢印キーだけ押すとカーソルが右に移動するので、休符を表現できる。わりと「休符はどうやって入力するんですか?」と質問される。

あと「和音はどうやって入力しますか?」という質問も・・・。回答は「複数の鍵盤を同時に押せばいい」。

むつかしく考えすぎる人も少なからずいるので、丁寧にフォローして教えてあげる。

日本のユーザーはステップ入力が好き

Studio Oneでは、日本ユーザーの要望を受けステップ入力が搭載されました。(ホント)。

Liveもv8までステップ入力がなかったみたいですが、ステップ入力は鍵盤があるなら正確に入力できるので便利。

グローバルな設定(拍子、テンポ

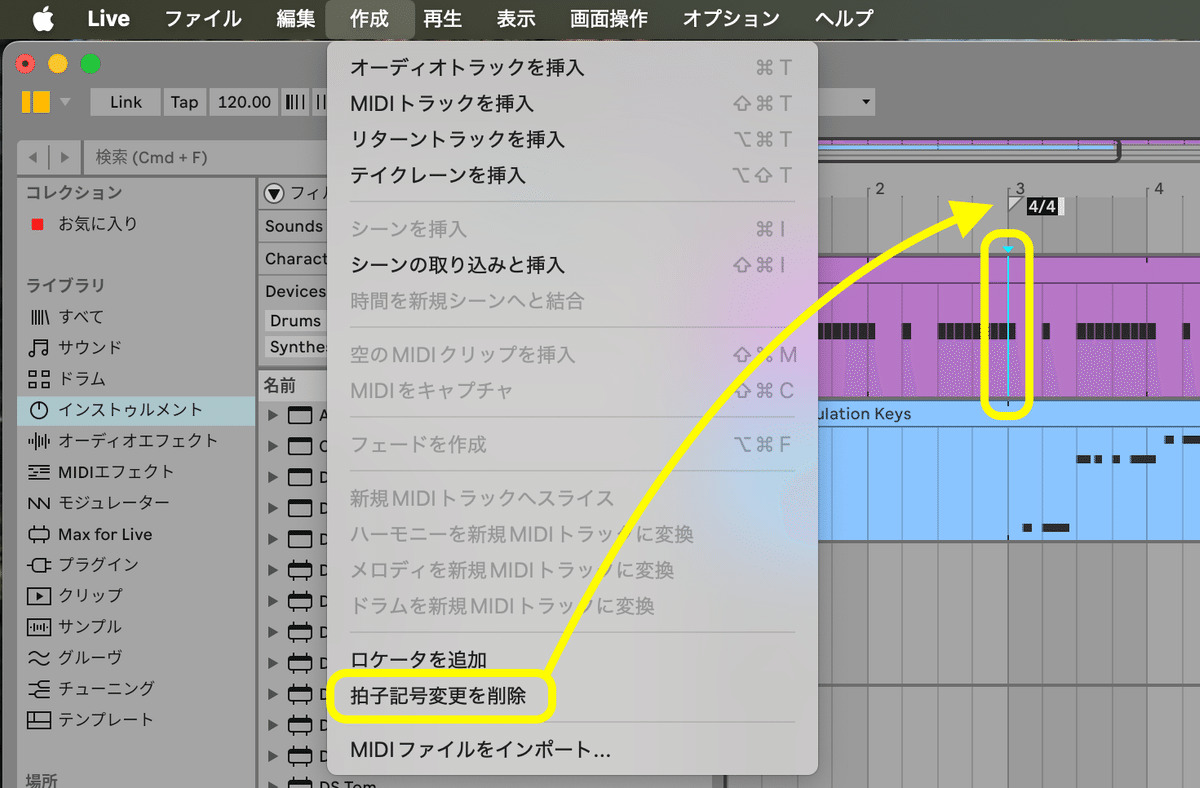

拍子は作成>拍子記号 から

図のとおり、挿入マーカーを配置して、作成>拍子記号を追加 を選択すると、その位置に拍子記号が挿入されるので、任意の拍子に設定する。

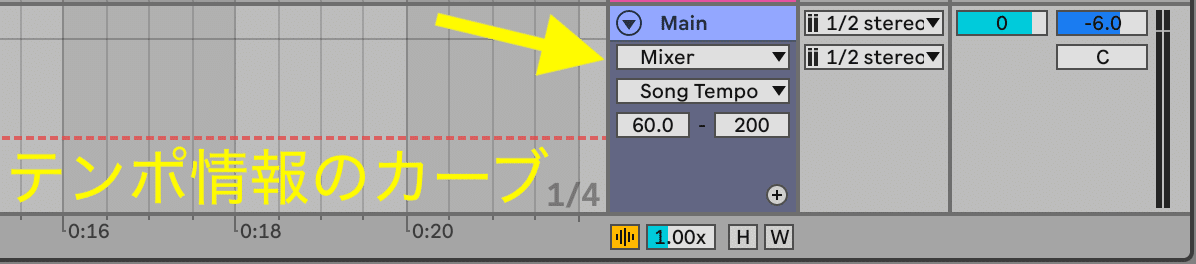

テンポ管理はMainのオートメーション「Song Tempo」で

AキーでオートメーションモードにしてMainトラックで、Mixerを選択し「Song Tempo」を選ぶと、テンポチェンジのカーブを書ける。

Studio Oneだとグローバルトラックのテンポトラックに該当。

Audioトラックの最初

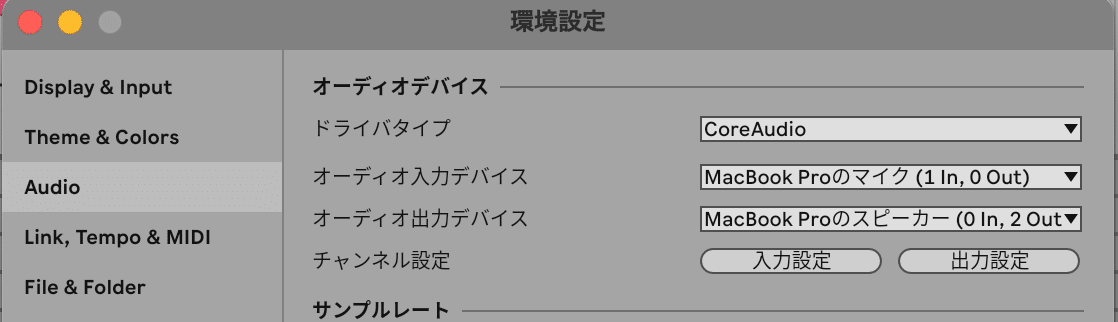

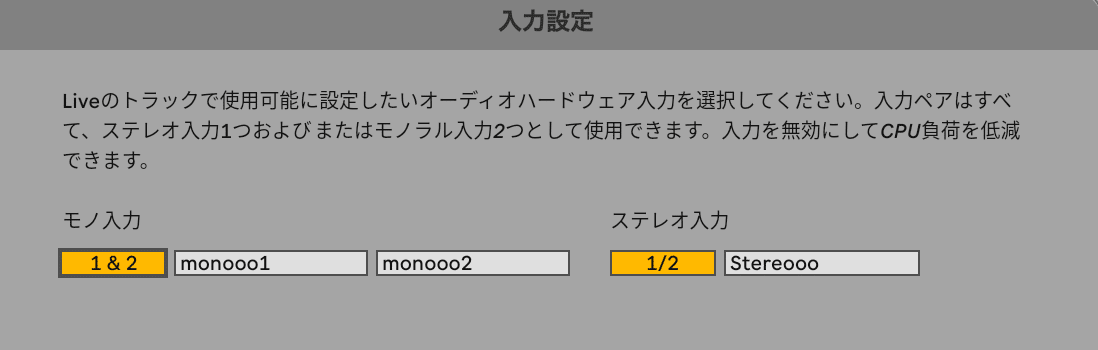

オーディオI/Oの設定は、cmmd+,で環境設定を開いて、Audio>オーディオ入力デバイス で入力用デバイスを設定しておく。

トラック右の「録音をアーム」をオンにして、録音開始の場所をトラック上でクリックして、上部の「アレンジメント録音ボタン」をクリックしたら録音スタート。

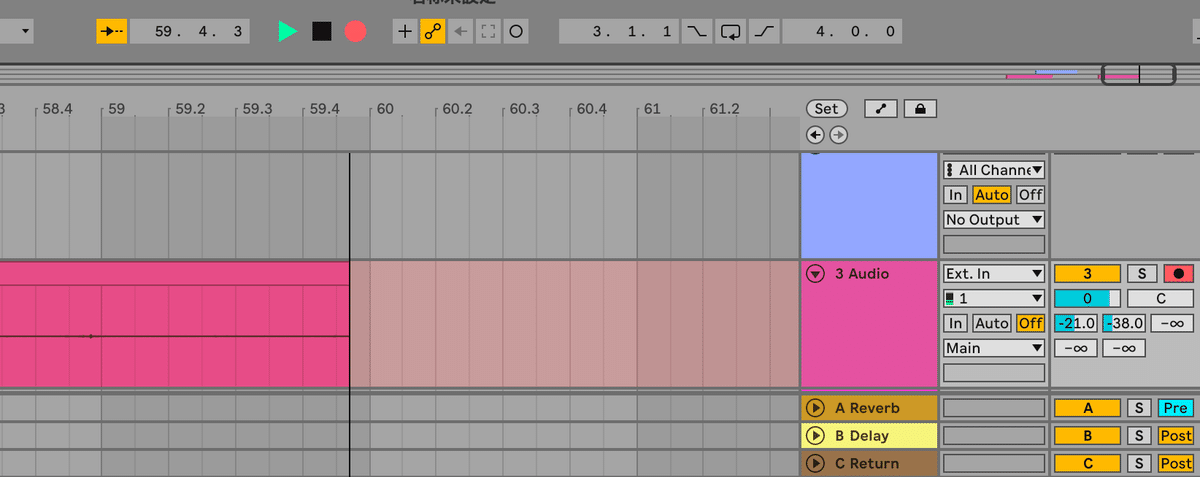

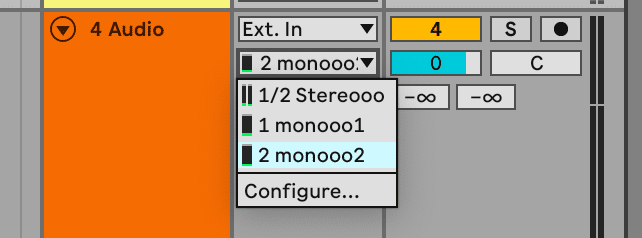

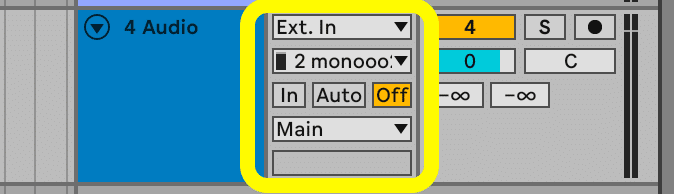

入力ソースの選択は「Ext.In」の下

わかりやすくするために、設定でわかりやすい名称でオーディオ入力を設定してみた。

入力ソースを設定|入力出力セクションの項目

どこからくる音声信号を録音するかを設定するには、オーディオトラック右の入出力セクションの最上部とその下で、入力を設定する。

オーディオインターフェースに接続したマイクや楽器を録音するなら、最上部を「Ext.In」にしてその下で入力ポート(入力チャンネル)を選ぶ。

アレンジビューだと項目名が何かわからないので、マウスオーバーしてヘルプビューをみると説明がある(便利)。あと、tabでセッションビュー(ミキサーパネル)に切り替えると少し項目名が書いてある。

入力タイプ|何をインするか(入力ソースのタイプは何か)

入力チャンネル|設定で設定した入力チャンネルのどこから信号をINするか

モニター|In=いつも入力信号をモニター、Auto=アーム時にモニター、Off=オフ

出力タイプ|どこにアウトするか(出力先のタイプは何か。)

出力チャンネル(出力タイプにトラックを選ぶと「Track In」など表示される)

全部説明しているとマニュアルと同じになってしまう。使い始めに必要な情報だけをメモしてこそ活用しやすいのだが、なんでも書きたくなってしまう・・・ので、以下がオーディオ関連初歩でのマニュアル。

▼オーディオを録音する

https://help.ableton.com/hc/ja/articles/7938193554460

録音関連はマニュアルにまるっとまとまってる

ので、全体像を確認するなら公式マニュアル「17 新規クリップを録音する を参照。

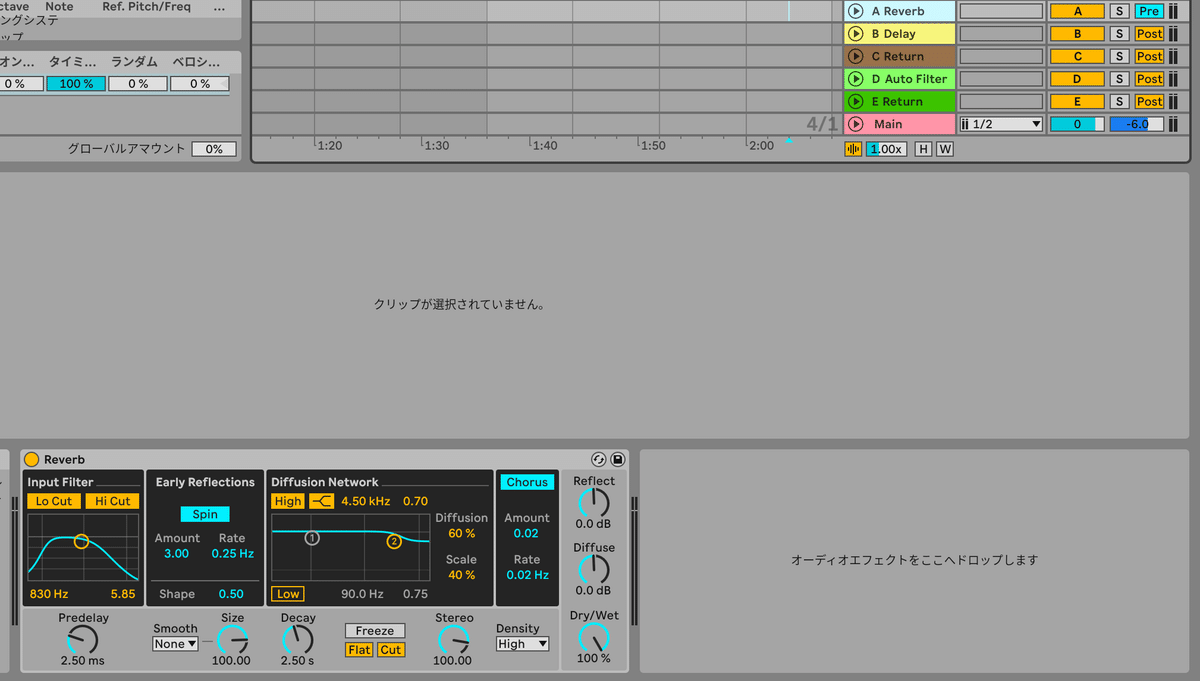

エフェクト

エフェクトをかける(インサート)

ブラウザからトラックにエフェクトをドロップすれば、インサートされる。画面したにデバイスとして横に並んでいく。音声信号は左から右に流れていく。

エフェクトをかける(センドトラック)|リバーブをかける

センドトラックAがReverbなので、そこにセンドすればよい。BはDelay。もっとFXトラックが欲しければ右クリック>リターントラックを挿入(cmd+opt+T)。

リターントラックを選択すると、下のデバイス欄にそのトラックに読み込んでいるエフェクトが表示される。A Reverbを選択すると、リバーブが表示されて、リバーブの設定をおこなえる。

Studio Oneだとデバイスといえばオーディオデバイスなど「機材」「機器」を思い浮かべがちだが、Liveだとエフェクトなどをさす。

リターントラックを作っておくと、各トラックのセンド項目にノブが用意される。MIDIトラック、オーディオトラック、それぞれのチャンネルにセンド(リターントラックへの送り量調整ノブ)が表示された。リバーブをかけたければAのノブを右にまわすとセンドされる。

メインチャンネルのところには各ノブ(というかセンド設定が)プリフェーダー(Pre)かポストフェーダー(Post)か設定できる。

なお、MIDIトラックは、インストゥルメントを割り当てていないと、チャンネルも存在しないので、センド用ノブも表示されない。上図だと左から2番目がそれ。

編集とか

|イベントをループとして右に展開するには右上部で” ]”

オーディオイベントをループ的に繰り返すには、イベントの名称の右付近でカーソルが ] になったらクリック&ドラッグする

Studio Oneだと、クリップ右下でくるくる矢印になるのと同じ。(Pro7から)

|イベントの移動は上部だけドラッグ

イベントを動かすのは上部の名称部分をつまむ。

これはStudio Oneだとイベント下部をつまんで動かすので戸惑いポイント。Liveはイベント下部だと範囲選択になる模様。Shiftでスナップを一時オフなのは同じで、範囲選択ではaltでもスナップオフ。

|イベントコピーはCtrl+移動

イベントコピーはCtrl押しながら移動。Studio Oneだとalt。なお、Ctrl+Altで、スナップオフ状態で移動してコピー。

|再生ポイントは、スタートマーカー、水色のバー?

Shift+スペースだと、カーソル位置から再生できる。

カーソル配置するにはトラック上のどこかをクリック。(Studio Oneだとルーラーをクリックしがち)

ただのスペースキーだと、水色のスタートマーカー的なとこから再生される。水色のマーカーはトラック上をクリックするとそこに設定される。

|フォルダーにパックはトラックをグループ化

Studio Oneでいうところのフォルダーにパックは「トラックをグループ化」。ただし何もしなくてもグループトラックにはバスがあり、マスターに送られる。

|メトロノームは左上の〇●

メトロノームは、左上の「〇●」ボタン。ちょっと最初わからない。ここでプリカウント(カウントオフ)も設定可能。

★メトロノームのボリュームは右下

|ロケーター(マーカー)は右の(set)をクリックすると挿入される

作成>ロケーター作成 で作成される。もしくは右の(set)ボタンでも作成できる。作成後は(set)が (Del)になり、削除ボタンになる。

右クリックかcmd+Rで名称変更をおこなえる。

|名称変更はいつもcmd+R

トラック名やロケーター名など変更するときはcmd+R

|MIDI関連

トラック上でダブルクリックすると下にエディターが開くので、ノートを入力する。

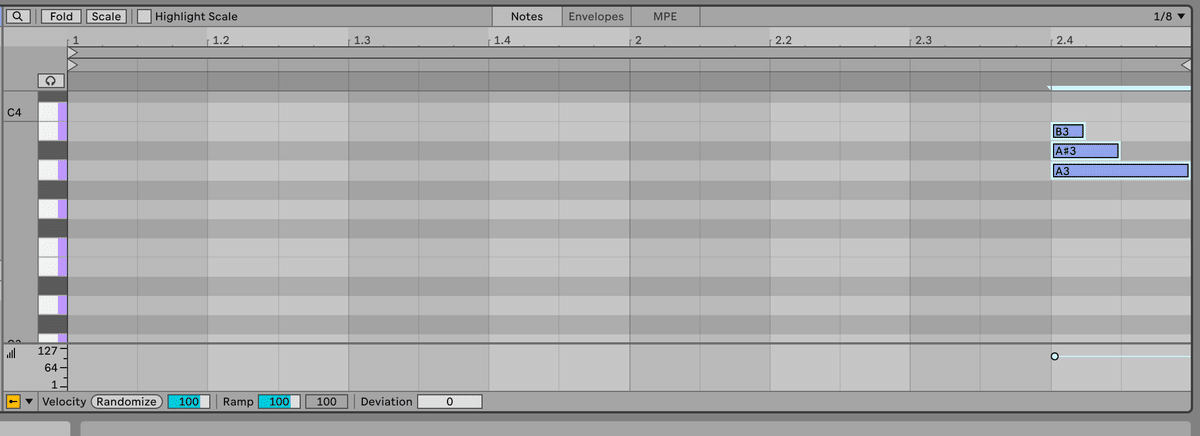

|上からルーラー、ループプレース、スクラブエリア、ノート、ベロシティ

エディターは上から、ルーラー(タイムライン)、ループプレース(ループの範囲を設定できる)、スクラブエリア(ノート選択しておくと、全体的に伸ばしたり知事目たりできる。倍テンポとかハーフとかできる感じ)、ノートの入力欄、ベロシティ欄。

グリッドは右クリから変更可能。四分音符いれたいなら右クリ>1/4にチェック。もしくはcmd+1/2でグリッド拡大縮小。

|クリップを分割するには、カーソル配置してCtrl+E

クリップを分割するのは、カーソル(というか挿入マーカー)を配置してCtrl+E

挿入マーカーはクリックして上下してトラックを縦断?させると複数トラックで有効になる。便利。

|クリップは結合もできる(cmd+J)。これはパートにまとめる感じ

そして結合するには、複数選択しておきCtrl+J。これはStudio Oneだと、なんだろう?イベントを複数選択しておき、Ctrl+Gでグループ化する(パートにまとめる)のと同じだろうか?(さらにCtrl+Bでバウンスして1イベントにまとめる処理も必要だが)

となりあったイベントを結合する目的がわからないと判断つかないけど。

|イベントのミュートは0、トラックのミュートはアクティベータ

イベントをミュートするショートカットは「0ゼロ」。Studio OneだとShift+Mに該当する。

もしくは、イベントを開いて、下のエディター?で●ボタンをオフにすると、「クリップは無効です」となりミュートと同じ状態になる。

トラックをミュートするには

トラック右の[1]などの数字ボタンがトラックアクティベータで、消灯するとミュートと同じ。なお、SpeakerOnというパラメーターでオートメーション可能。

|トラックフェーダーは?トラック番号下の水色の数値で

右のトラック番号(オレンジ)の下の水色の数字がボリュームフェーダー(トラックレベル)。

それか、tabでセッションビューにすると見慣れたコンソール(っぽい)画面になる。

|イベントの音量は、下のエディタにフェーダーがある

イベントのフェードインアウトは同じだけど、イベントの音量は、下のエディターでフェーダーを上下する。

Studio Oneだとイベントを右クリックしていろいろ出すが、クリックを下のエディターで開くと、上記のフェーダー(ゲイン)やピッチなども設定できる。

|ソングにテンポを追従するのはWarp、Shift+ドラッグで伸長

Warpは、「ソングにテンポをマッチさせる」機能のこと。

オーディオクリップの端をShift+右にドラッグすれば、オーディオサンプルをピッチそのままで引き伸ばせる。

|ループ範囲は、ルーラーのすぐ下の独立したスペースでグレーの範囲で設定

ループオンボタンの左右にカウンターがあり、左が開始位置、

右は”何小節分あるか”の表示。

そして、このループ範囲の左右の▶◀がパンチインアウトも兼ねてるみたい?

|ロケーターは独自のスペースが設けられている

ロケーターを表示するのは、ループ範囲と同じ空間で右クリで「ロケータを追加」

拍子記号の挿入もここから。

|エフェクト関連

オーディオエフェクトをかけるには、左のブラウザからトラックにドロップすると下にエディター?(デバイスエディター)が表示される。

複数インサートするとエディター?に横並びでFXのUIが表示されていく。なので、その横並びのところにドロップしてもよい。左右入れ替えられる。多分信号は左から右に流れると思われる。

ちなみに、デバイスエディター表示の場合、最下部でクリップビューに戻せる(切り替えられる)。エフェクト編集画面と波形編集画面の切り替え。

|オートメーション関連

Aでオートメーションモードに切り替え。

右クリでドローモードチェックすると、ペンでエンベロープ書ける。(右上の鉛筆が線を描いてるボタンでも同じ。

エンベロープがクリップに追従するか否かは、トラック上部のカギのアイコン。鍵をかけるとエンベロープはその場にとどまる。

|プラグイン関連

VSTは最初は無効になっている?

環境設定>Plug-ins でカスタムフォルダーなどをオンにして、プラグインを再スキャンすると、ブラウザのプラグインに表示されるようになる。

|書き出し関連

メニューのファイル>オーディオ・ビデオをエクスポート… を実行。

|拡張子「.asd」って?=Liveが分析したファイル

Liveが分析したファイルはサンプル名にこの買う調子が付く。サンプルと同じディレクトリに置かれる。

例えば、最終書き出しの設定で「分析ファイルを作成」のオンオフを指定できる。オンにするとasdファイルになる。

今の疑問

今クリップが薄くグレーアウトしてるのはなぜ?(ミュートとは違う状態)

オートメーションの無効化は?このパラメーターだけはオートメやめた、とかの場合。

プリフェーダーでセンドする方法は?

ツールを切り替える(持ち帰る)という考えはない??

Studio Oneと同じで安心すること

オートメーションモードが「A」で切り替え。ホッ

command+,で環境設定が開く。ホッ

自分的に覚えておきたいショートカット

クリップをカット:cmd+E(水色カーソル配置してcmdEでクリップを分割)

カットせずにクリップの一部を移動(コピー):範囲選択しておき、上部名称部分をopt+ドラッグ(opt押さないとそこをくり抜くように移動)

ナッジ移動はcmd+左右矢印。グリッドがオフの場合は、逆にcmd左右でグリッドに吸着する。Studio OneでいうところのShiftでナッジを向こうにする感じ。

グリッド値はcmd+1/2で増減できて、cmd+3は三連符で、cmd+4はグリッド無効。一時的にグリッド無効にするにはcmdを押しさげ。

随時更新の予定

随時更新しようと思っています。

いいなと思ったら応援しよう!