このブログでは、ストレチックス本部著書「70歳からのゆる~い筋トレ&ストレッチ」執筆者が、本で書いたことの要点や、書ききれなかったことを、お伝えしていきます。

今回のテーマは「膝の健康を守ろう」です。

●膝は日常で大きな負荷を受けている

年齢とともに膝が悪くなる、予防のために・・・と健康食品がたくさんあります。

人生100年時代、長年活動していくことにより膝の負担が蓄積していくことがあるのだと思います。

そしてまだまだ膝の不調に悩まされずに元気に動きたいという希望を多くのかたが持っていると思います。

これをやったら膝の不調と無縁になるといったことはないですが、対策をしていくのは大切なことです。

歩くことでも体重の2~3倍、階段の昇り降りでは6~7倍、さらにそれ以上の負荷がかかるといわれていることもあります。

ケガや何かの衝撃で痛めたということも多いですが、日常使われているだけでも負担をかけてしまうことがあります。

いつの間にか動きにくくなったということを防ぐためにも日ごろからのケアや使い方にも目を向けていきましょう。

●膝関節を構成する骨とつながり

膝というと脚の中央、お皿がある部分というわかりやすいところですが、膝関節というものなので骨と骨が連結した関節です。

四足から二足になることで足の裏で地面を踏み、その上に脛、ふくらはぎ、さらにその上に太もも、骨盤、上半身と積みあがってきました。

もし膝が壊れてしまったら上の重さを支えきれなってしまうものなのです。

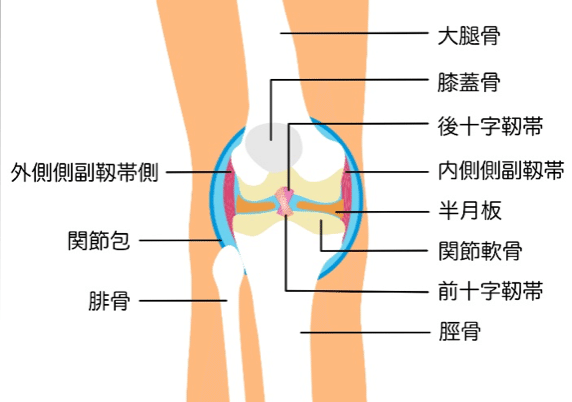

膝関節は、太ももの大腿骨、脛の脛骨、そして膝のお皿と表される膝蓋骨の3つの骨で構成されています。

脛の骨の脇にもう一本、細い腓骨というものがありますが、そこは大腿骨と連結していなので膝関節には含まれません。

脛骨の上に大腿骨が乗り、その前側に蓋をするように膝蓋骨があります。

お皿というより蓋、名前の通りです。

大腿骨と脛骨の間には半月板という三日月状の軟部組織があります。

これは骨と骨が動く時にクッションの役割をして直接、骨同士の動きを滑らかにするものです。

膝の内側と外側の部分、左右合わせて4つの半月板があります。

膝のクッションの役割をするものでよく知られるものが膝の軟骨です。

軟骨がすり減るという表現がされるようにその厚みが薄くなり変形することがあります。

膝の周囲には靭帯があります。

靭帯は関節同士を固定するための強力なロープのようなもので、肩や肘、足首などそれぞれの関節に備わっています。

そして動かすために筋肉が付着しています。

膝を伸ばすため、曲げるため、回すために各筋肉が働いています。

●膝の関節の運動と上下のつながり

▼膝関節は自由ではない関節

関節は動きやすいかたちをしているものと、あまり動かずに、支えて安定するものにわかれます。

膝関節は安定することを優先につくられています。

例えば肩の関節は球関節といってボール状のかたちをしています。

そのかたちを生かし、グルグルと大きくさまざまな方向に動かすことができる自由度を優先にした関節です。

それに比べて膝は主に曲げたり伸ばしたりがメインの自由度が低い関節です。

曲げている状態では回すことも可能ですが、大きな幅ではありません。

深く曲がる、しっかり伸びることで動きやすいと思うかもしれませんが、肩は前にも後ろにも横にも体の幅よりかなり遠くに動かすことができます。

もし膝を肩のように動かすとしたら膝が逆方向に曲がる、といった可動域まであることです。

▼膝関節と股関節の動き

膝は足首と股関節のあいだを支える役割をしている部分です。

膝関節は足首と股関節のあいだ、股関節を構成する大腿骨と足首を構成する脛骨の組み合わせです。

関節としては別々ですが、身体が骨でつながっているように互いにつながりを持っています。

このつながりのため、足首の影響、もしくは股関節の影響を受けることがあります。

股関節は球状のかたちで肩関節とまではいきませんが、立体的に動かすことができる自由度の高い関節です。

この自由な動きによって日常で立ったり座ったり、スポーツでのフットワークなどがスムーズにできます。

左右へのステップや切り返し、身体を捻って動くためには股関節の回旋運動がとても重要です。

立った状態で膝のお皿を正面から外側に向けようとする場合、膝のお皿のみを動かしていこうとすると、途中で動きが止まってしまうか、ほぼ動きが出てきません。

そこで太ももごと向けてしまえば膝のお皿も一緒に外側に向くことができます。

これは股関節の外旋という、外への回旋運動を使っています。

関節が動けば骨も動きます。

この場、大腿骨が外側に回っているので膝も一緒に外に回ることができます。

膝はまっすぐ伸びている時は回旋せず、曲がっているときには少し捻ることができます。

それでも大腿骨が動くことで回旋するということが起こっているので、本来たくさん動いて欲しい部分は膝関節の上にある、自由度の高い股関節です。

股関節の可動域が働かないことで、膝関節がその動きを無理に補おうとして働きます。

股関節の回旋の可動域、そのための筋肉の柔軟性がなくなっている、機能が衰えているとその影響が膝関節への負担として現れることがあります。

▼膝関節と足首の動き

足首は足関節と呼ばれる部分です。

足首もグルグルと回るように動くため、カタくなれば脛からつながる膝の関節に影響を与えやすくなります。

つま先を上に向ける、足の甲を脛側に持ち上げる動きを足関節の背屈といいます。

地面に足を着いている場合は脛が足の甲に向かって近づく動きです。

この足関節の背屈があることで地面を踏んで、身体を前に移動させてスムーズに歩くことができます。

歩く動きでは足首が曲がりにくいことで膝が伸びにくくなり、曲がったような動き方に

この時、膝関節は中途半端に曲がっていることで体重を支えるための力が余計に働くようになり、そのための筋肉が強く働きます。

膝が曲がって支えてなければいけない関節の負担、筋肉の働きが多くなりその筋肉の負担、その筋肉が疲労しカタくなっていくことで膝の動きへの負担が蓄積していくことになります。

足首の可動性により膝関節にかかる負担も変わってきます。

股関節と足関節に挟まれている膝関節は上下の影響を受けている部分です。

反対に、股関節、足関節の動きが適切であれば負担をかけずに使うことができるということです。

●膝を動かすための筋肉の働きとストレッチ

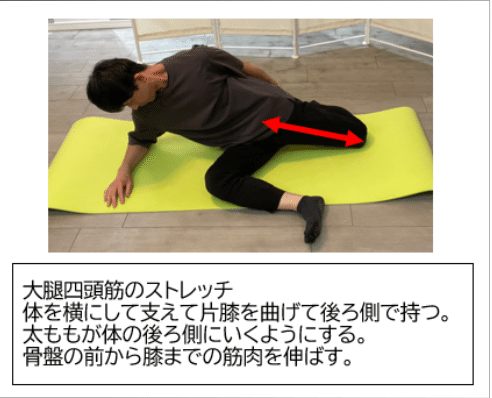

▼大腿四頭筋の働きをストレッチ

太ももの前側の膝を伸ばすための強力な筋肉です。

大腿直筋、中間広筋、内側広筋、外側広筋という4つの筋肉で構成されています。

この筋肉がしっかりしていると膝を守ることができるというイメージがあり部分だと思います。

筋肉の働きとしては膝をしっかり伸ばすためというよりは、膝が曲がっていかないようにブレーキをかけているといった役割をしています。

階段を降るときに軸足の膝は必ず曲がり、身体は下に向かいます。

もし膝がそのまま曲がり切ってしまったら尻もちをつくように身体が落ちていきます。

重力で曲がる膝関節と落ちていく体の重さを支えるために、伸びる働きを利用して、曲がっていくことに対抗しているようになっています。

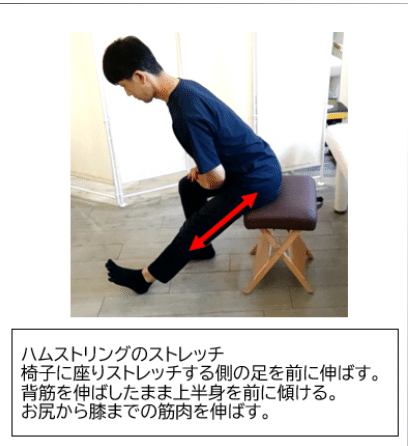

▼ハムストリングの働きとストレッチ

太ももの裏側の筋肉です。

大腿二頭筋、半膜様筋、半腱様筋の3つの筋肉の総称として呼ばれています。

これは大腿四頭筋の働きの反対で、膝を曲げる機能を持っています。

この筋肉がカタく柔軟性がなくなると膝が伸びにくくなる要因になります。

膝は中途半端に曲がっていると負担がかかりやすくなるので、スムーズに伸ばせるようにしておきたい部分です。

また、膝は曲がっているときに少し回旋をすることができました。

この回旋の動きはハムストリングの機能により行われています。

あぐらをかくなどは膝の回旋の動きが使われています。

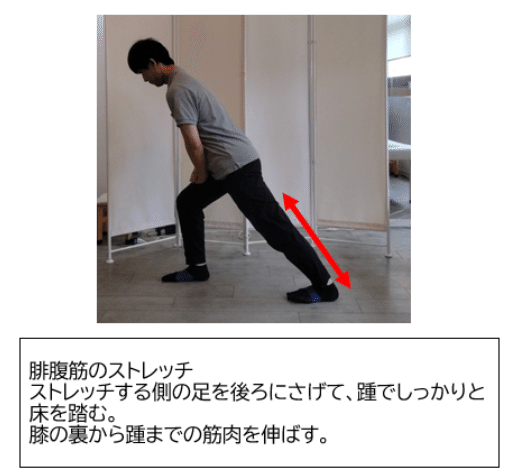

▼腓腹筋の働きとストレッチ

ふくらはぎの筋肉です。

ふくらはぎは膝の下側にあたりますが、この筋肉は膝の裏側、膝の関節を跨いで付着しています。

ハムストリングは骨盤から膝の下まで、腓腹筋は膝の上部の大腿骨から踵の骨までついている筋肉で、それぞれが膝の裏側で重なるようになっています。

重なるようについているのでどちらかがカタくなってしまうと互いの動きを止めてしまいやすくなります。

踵を上げて背伸びをするようにすると腓腹筋を使っている感じがわかります。

踵を上げるというのはつま先をさげる方向なので、腓腹筋が伸びにくくなっていると足関節の背屈の動きが行いにくくなり、歩く際にスムーズに体重移動がしにくくなる要因の一つになり、膝の負担をかけるものとなります。

足首にも膝にも関連する筋肉です。

●まとめ

膝は歩く、走るといった日常の動作でもかなりの負荷がかかっている部分です。

曲げる、伸ばすといったシンプルの動きが中心の関節ですが、その分、身体を安定させるために働いています。

その動きを妨げないように、ストレッチなどで周囲の筋肉の動きをよくしておくようにしましょう。

・膝は歩くだけでも体重の数倍の負荷がかかっている。

・膝関節は動きの少ない安定性のある関節。

・股関節、足首の動きが膝にも影響する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ストレッチ専門店ストレチックス

https://stretchex.jp/

本部著書&公式ブログ 監修・執筆

本部研修トレーナー 渡辺 久進

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

★ストレッチ専門店ストレチックスは、全国展開中の”アナタの街のストレッチ専門店”。ボディワーク経験者を積極登用する「高い専門性」と、指名料なしの完全担当制による「高い個別性」がウリ。「マッサージ店と何が違うの?」「競合他店との違いは?」「お客様の声は?」について知りたい方は、次のページからご確認ください!

> 今なら特別価格でご利用できる!詳しい情報はここをクリック! <

▼LINE友だち登録で、ストレチックスの初回利用が超おトク!

▼ストレチックス本部著書「70歳からのゆる~い筋トレ&ストレッチ」全国書店・アマゾンで発売中!

#ストレッチ専門店

#ストレッチ整体

#ストレッチマッサージ

#ストレッチトレーニング

#ストレッチジム