このブログでは、ストレチックス本部著書「70歳からのゆる~い筋トレ&ストレッチ」執筆者が、本で書いたことの要点や、書ききれなかったことを、お伝えしていきます。

今回のテーマは「体幹の動きと姿勢」です。

●体幹の役割

体幹というものをテーマにした書籍や動画などが数多く出ています。

十数年前はあまりなじみのない言葉であった印象があり(専門の方々であれば一般的なことだったと思いますが)、様々なエクササイズや健康ニーズの広がりによって今に至っているように思います。

スポーツ選手のプレーを見て、身体がぶれない、相手に当たり負けしないなどを表現されることがあると思います。

その強さの1つが体幹の働きです。

体幹の働きはアスリートでなくても、私たちの日常生活やスタイルにとても関わるものです。

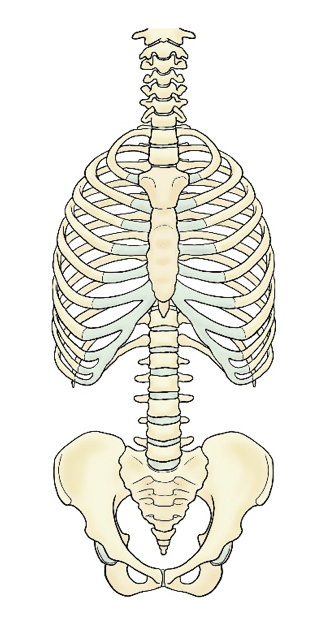

体幹というのは元々医学用語で身体は頭部、体幹、上肢、下肢に分けられます。

体幹は身体の胴体にあたる部分で胸部、腹部、背部、腰部に構成されています。

背骨を丸めたり捻ったりするのは背骨に付着する体幹の筋肉です。

骨盤の傾きを変えたりするのも付着する筋肉の影響があります。

人の身体は手足だけが動いて活動をしていることはなく、腕を上げるには背中が反ったり横に伸びたり、片足を持ち上げるときには体幹の位置や傾きを微調整して動いています。

歩いたり走ったりするときには骨盤の動きや腕を動かす動きとともに胴体が回旋しながら進んでいます。

体幹は上半身と下半身の間にあり、その動きをつなげる役割もしています。

体幹の筋肉を使うとなると、腹筋や背筋に力を入れると感じますが、日常で自然に動いているときにいちいち腹筋、背筋など意識して筋肉に力を入れていることはないと思います。

自然に必要な筋肉やバランス感覚などが働いているからこそ、不具合なく動けるのです。

背骨、骨盤を中心に体幹部につながる筋肉は数多くあります。

それらが強かったり弱かったりすると生じることが姿勢の崩れです。

●体幹といえば腹筋、背筋

体幹といえばお腹と背中がしっかりしていると安定しているというイメージが多いのではと思います。

実際には数多くの筋肉があるのでこの2つで収まることはありませんが、シンプルに表側と裏側の関係で体幹の姿勢を見ていきます。

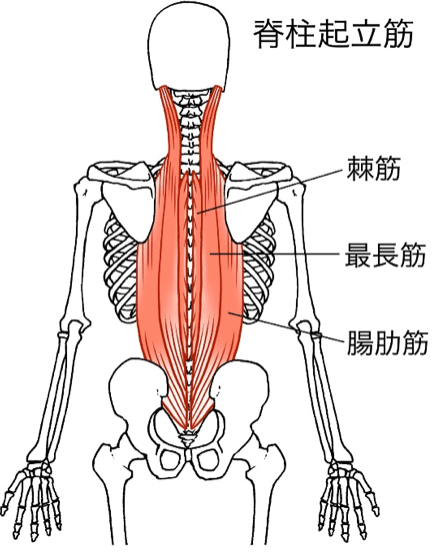

背筋というカテゴリーでメジャーなものとして脊柱起立筋があります。

うつ伏せで身体を反らすような、背筋運動で活用される筋肉です。

背骨を反らす、捻る動きに働きます。

腰を反らす動きには脊柱起立筋の腰の部分が、胸を張って背筋を伸ばすには背中の上側の部分が背骨を反らすように働きます。

反り腰といわれる姿勢になっているときはこの背面の筋肉と、お腹側の筋肉の強弱がとれていないことがあります。

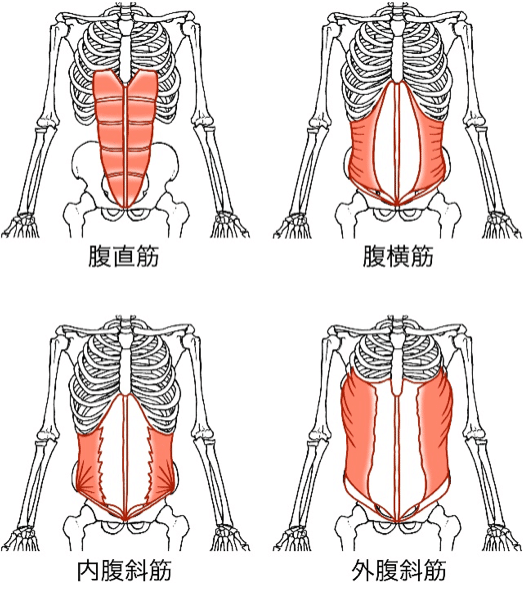

腹筋と呼ばれる部分はお腹の中央にある腹直筋、わき腹の部分にあたる外腹斜筋、内腹斜筋に分けられます。

腹直筋は身体を丸める腹筋運動があるように、背骨を丸める動きが役割です。

実際には背骨に腹直筋は付着しておらず、肋骨から骨盤の一部である恥骨まで縦長についています。

腹直筋が収縮し、肋骨から恥骨までの距離が短くなることで背骨の動きがついてきます。

腰が過剰に反っている場合は、腹直筋の距離が長くなっていることで、腰が前に向かっていく幅が大きくなっています。

この場合は腹直筋の筋力が弱くなっているか、または腰の筋肉が短くなりカタくなっているか、または腰を反らすための筋力が過剰になっていることが考えられます。

●体幹の筋力バランスと姿勢

▼胸を張っても姿勢は悪い?

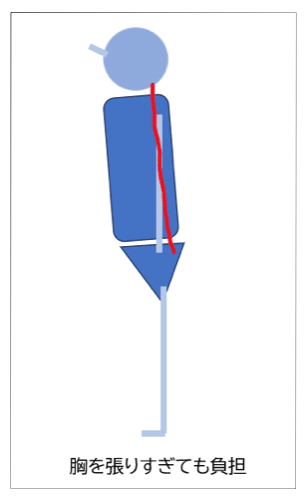

表現としては良い感じがしますが、「胸を張る」という姿勢も体幹の筋力の差が生じるものといえます。

胸を張ることがよい姿勢、体幹がしっかりしていると捉えられることがあります。

胸を張るという動きは肩を後ろに引いて背中の上部を緊張させなければなりません。

いわゆる「気をつけ」の体勢ともいえます。

壁に頭と肩の後ろ面をつけようとすると、自然に立った状態から腕の位置がかなり後寄りになります。

歩く際も肩甲骨の動きが制限されやすいので腕の振りも不自然に動かすようになります。

背骨の上部にあたる胸椎は、後ろに向かって少し丸くなっています。

しかし、人によっては胸を張りすぎている、背中の筋肉を過剰に緊張させている姿勢になっていることがあります。

背中全体が緊張することで背骨のS字カーブが失われ、重力を受け止める柔軟性が乏しくなり、疲れやすくなることもあります。

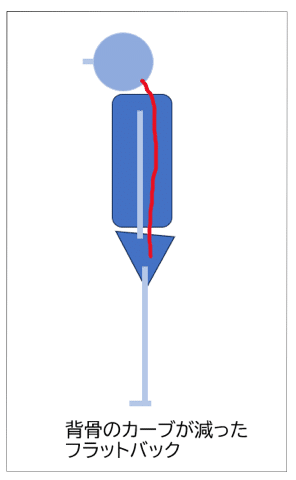

▼腰のカーブが少ない体幹

背骨は首の頸椎は前側にカーブがある前弯、上背部の胸椎は後ろに丸みがある後弯、腰部の腰椎は前にカーブのある前弯が自然なラインです。

胸を張りすぎているようなときには胸椎の後弯が少なくなり背中が平らのようになっているパターンです。

一方、腰椎の前弯が少なくなり背中が平らになるようなこともあります。

腰が反っているときに勧められる腹筋運動は腰椎のカーブを少なくするための運動です。

もし、腹直筋の長さが短くなっているようなときは、肋骨と骨盤の恥骨の距離が近づいている状態です。

その分、背面の腰椎は前に向かったカーブを減らし、直線的な形状に変化をします。

このようになると腰から背中の上側までが平面になり、頭だけが前にあるような「平背(へいはい)」「フラットバック」と呼ばれる姿勢になります。

一見、猫背や腰が反っているように見えないのでよい姿勢と思いますが、背骨のカーブが減少し重力を吸収することが難しくなります。

肩や腰への負担がかかりやすい傾向があるといえます。

●体幹と手足の動き

▼上肢の動きと体幹

腰部の筋力が強く過剰になれば腰は反り、胸を張り過ぎれば背中の緊張が強くなるという姿勢の面から見ていきました。

体幹と上肢、下肢のつながりを見ていきましょう。

背骨のラインが整っていることはもちろん、それが柔軟に変化をすることでスムーズに四肢が活用できます。

たとえば腹筋に力を入れた状態で腕を上にあげようとしても窮屈になりあがりません。

これは腕を上にあげるときには肋骨や胸椎が動くという仕組みがあるからです。

腹直筋は肋骨についているので力を入れれば肋骨を骨盤側にさげるようにして動きを固定します。

肋骨の動きが制限されてしまえばそこにつながる胸椎も動きが止められてしまい、腕を上げることに必要な動きがとれません。

お腹が割れていて強そうな体幹を持っていても、動きを止めてしまうようになると機能的とはいえません。

もし、体幹の動きが止められている状態で腕を動かそうとすると腕や肩の筋肉、関節が無理に動きを出そうとしていきます。

一方、腕や肩の動きがカタくなってしまうと、その動きを補うために過剰に腰を反ったり、捻ったりして動かそうとします。

▼下肢の動きと体幹

例えば胸を張って行う入場行進。

この時は背中を丸めずに太ももを持ち上げて前進します。

体幹を前後左右の揺れを起こさないように意識して下肢を使う動作です。

このような動きで階段を昇ろうとすれば前に進む感じがしなくなります。

体幹を前に傾けていくことで重心が前方に動きやすくなり、体幹に近い骨盤周りの筋肉が使いやすくなります。

格闘技の蹴り技なども体幹のかたちを変えずに足を持ち上げり回したりするだけでは高さやパワーが出ない動きになります。

ダンスなどではヒップホップのような種類では背中を丸めて骨盤を動かしリズムをとる、背骨を前後左右にしなるように動かしながら手足の動きがついていくものです。

バレエのようなものでは丸めるよりも反らせてく手足を長く見せるというものだと思います。

それぞれに運動の特徴に合わせて体幹の動きと上肢、下肢の動作が行われています。

●まとめ

体幹が強いと聞くと腹筋と背筋の強さというイメージになるかもしれませんが、実際はそれだけではありません。

スポーツや日常生活で起こる動きに合わせてかたちを変え、必要に応じて動かす、止めるといった活用ができることが必要だと思います。

・体幹の筋力と動きでスムーズに手足が動く。

・体幹のバランスで姿勢が安定する。

・運動に合わせた体幹の使い方が必要。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ストレッチ専門店ストレチックス

https://stretchex.jp/

本部著書&公式ブログ 監修・執筆

本部研修トレーナー 渡辺 久進

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

★ストレッチ専門店ストレチックスは、全国展開中の”アナタの街のストレッチ専門店”。ボディワーク経験者を積極登用する「高い専門性」と、指名料なしの完全担当制による「高い個別性」がウリ。「マッサージ店と何が違うの?」「競合他店との違いは?」「お客様の声は?」について知りたい方は、次のページからご確認ください!

> 今なら特別価格でご利用できる!詳しい情報はここをクリック! <

▼LINE友だち登録で、ストレチックスの初回利用が超おトク!

▼ストレチックス本部著書「70歳からのゆる~い筋トレ&ストレッチ」全国書店・アマゾンで発売中!

#ストレッチ専門店

#ストレッチ整体

#ストレッチマッサージ

#ストレッチトレーニング

#ストレッチジム