身体を正常に機能させる、ミネラルの働き

このブログでは、ストレチックス本部著書「70歳からのゆる~い筋トレ&ストレッチ」

執筆者が、本で書いたことの要点や、書ききれなかったことを、お伝えしていきます。

今回のテーマは「身体を正常に機能させる、ミネラルの働き」です。

●大切な栄養素、ミネラルとは?

私たちが日々身体に取り込んでいる食べ物にはさまざまな栄養素が含まれています。

炭水化物、タンパク質、脂質、ビタミン、ミネラルは五大栄養素といわれます。

学校で習った(かもしれない)、身体には欠かせないものです。

その中でミネラルに着目していきたいと思います。

ミネラルとは別名と「無機質」といいます。

五大栄養素は?と聞くと「カルシウム!」と回答をもらったことがありますが、惜しいのです。

ミネラルというくくりの中にカルシウムが入っています。

日常でなじみのあるものはミネラルウォーターです。

ミネラルという成分が含まれているので、ラベルには「カルシウム」や「マグネシウム」などがどれくらい含まれているかが記載されています。

スポーツドリンクや麦茶などにも「ミネラル補給」と記載されていたりします。

五大栄養素は大まかにエネルギー源となるもの、身体をつくる材料になるもの、体調を整えるものにわかれます。

エネルギー源になるものは炭水化物、タンパク質、脂質。

身体をつくる材料になるものはタンパク質、脂質、そしてミネラル。

体調を整えるものはビタミンとミネラルです。

ミネラルが身体の材料になるイメージがしやすいものは骨です。

骨の材料はタンパク質とミネラルです。

骨はカルシウムの貯蔵庫といわれます。

人間の身体は96%が酸素、窒素、炭素、水素の4つの元素でつくられていて、残りの4%がミネラルでできているといわれています。

必要量自体は少ないのですが、身体を正常に保つためには必要不可欠な栄養素です。

ミネラルは体内でつくることができないため、日常で食べ物、飲み物から取り入れる必要があります。

ミネラルには約100種類の栄養素があるといわれています。

そのうち人間の身体に必要なものは16種類といわれています。

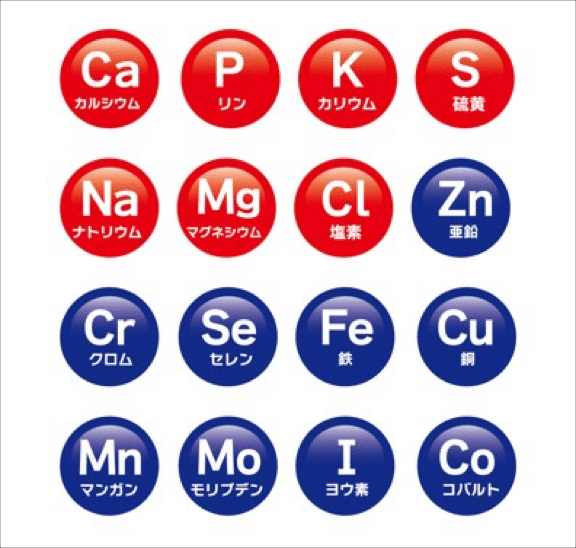

カルシウム、マグネシウム、リン、カリウム、硫黄、塩素、ナトリウム、鉄、亜鉛、銅、マンガン、セレン、クロム、要素、モリブデン、コバルト

これらは2つに分けられ、主要ミネラルと微量ミネラルになります。

主要ミネラルが1日の摂取量がおよそ100mg以上になります。

微量ミネラルは100mg未満のものです。

主要ミネラルはカルシウム、マグネシウム、リン、カリウム、硫黄、塩素、ナトリウムの7種類、微量ミネラルは鉄、亜鉛、銅、マンガン、セレン、クロム、要素、モリブデン、コバルトの9種類になります。

主要ミネラル、微量ミネラルの中から比較的、栄養素として名前の知られているものを取り上げてその役割を見ていきます。

▼骨といえば「カルシウム」

カルシウムは主に歯や骨を形成する成分です。

人間の体重の1~2%程度を占めるミネラルです。

体内のカルシウムの99%は歯や骨に存在し、残り1%が血中に存在します。

カルシウムの働きは細胞分裂や細胞の構成成分になる、筋肉の収縮、神経伝達、血液の凝固などです。

このカルシウムが不足すると濃度を一定にするために骨に貯蔵されているカルシウムが溶けだします。

カルシウムが溶けだした状態が長く続くと、骨のカルシウムが減っていくので骨が弱まり、骨折をしやすい状態になります。

あまり吸収率が高くない栄養素で、吸収されるのは摂取量の約20~50%といわれます。

カルシウムを多く含む食品は、牛乳、ヨーグルト、しらす、ブロッコリー、小松菜、ケールなどです。

▼カルシウムのわき役?「マグネシウム」

マグネシウムの50~60%は骨に存在しています。

残り20%は筋肉、それ以外は細胞の組織や体液内に存在するといわれています。

マグネシウムはカルシウムと結合して骨を形成します。

神経の興奮を抑制や、血圧を維持する役目があります。

しっかりと摂取している人は少ないということもあるようです。

マグネシウムは骨中に多く存在するので不足すると骨中から放出することで維持をします。

摂取不足だと骨からの放出でまかなえなくなり筋肉のけいれん、吐き気、震え、脱力感を起こす原因となるとされます。

長期間、不足すると生活習慣病のリスクが高まる可能性があるといわれています。

マグネシウムを多く含むものはそば、のり、ひじき、わかめ、とうふ、ごまなどです。

▼カルシウムとマグネシウムの関係

カルシウムとマグネシウムは拮抗して働き、その比率はカルシウム2:マグネシウム1の割合が最もよいとされます。

カルシウムの過剰摂取、マグネシウムの摂取不足などがあるとそのバランスが崩れてさまざまな問題が起こることが考えられます。

カルシウムの役割には筋肉を縮める作用があり、マグネシウムに筋肉を緩める働きがあります。

バランスが崩れることにより筋肉が攣りやすくなったり、痙攣を起こしたりすることがあります。

血管の筋肉を緩めるのもマグネシウムとられ、柔軟な血管を保つためにも働きます。

カルシウムは吸収率があまり栄養素のため余分なカルシウムが体外に出されます。

また、過剰なカルシウムが血中にあれば身体は正常値に戻そうとするために排出されてしまします。

その際にマグネシウムを含む他のミネラルも合わせて排出してしまうといわれます。

カルシウム不足を気にして意識をして摂取をしても他のミネラルを減らしてしまうこともあるので適切な必要量であるかは考えていきましょう。

▼むくみの改善で知られる「カリウム」

カリウムは成人の体内に約120g~200g含まれています。

ほとんどは細胞内に存在し、一部は血液や体液、骨などに含まれています。

血圧の上昇を抑えて安定させる、ナトリウムを排出させる役割があります。

これは塩分の取り過ぎを調整してくれる役割です。

カリウムは食生活で不足することはほとんどないといわれています。

だた、塩分が多い食事ではカリウムに対しての量が足りない場合が考えられます。

和食はバランスよく脂質が過剰になりにくいですが、塩分が多いということがあります。

塩分が多い食事であれば、その料理の具材にカリウムを含むものを使うとバランスがよくなります。

カリウムが何らかの原因で不足すると、脱力感、筋力低下、食欲不振、精神障害などの症状が起こるといわれます。

バナナ、メロン、サツマイモ、ほうれん草などに含まれています。

▼減塩しましょうといえば、「ナトリウム」

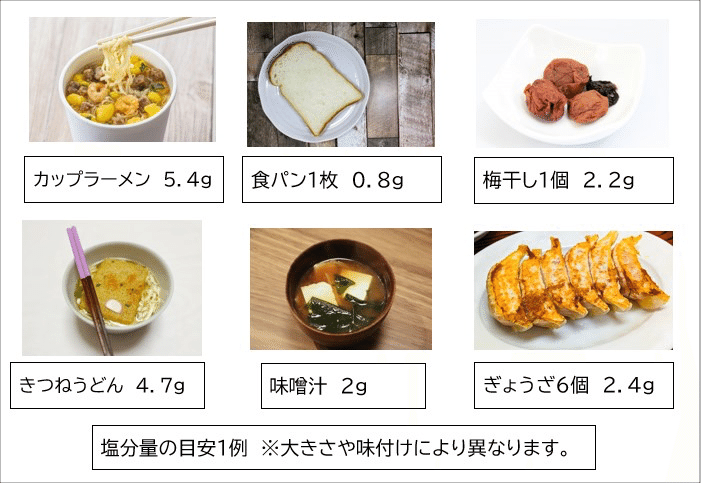

ナトリウムは食塩(塩化ナトリウム)として摂取されることが多いものです。

体内では細胞外液や細胞内液、骨中に存在していています。

必要量は多くなく、現代では過剰摂取の方が問題になることが多いです。

汗をかくと身体から水分が出ますがその成分はナトリウムなどのミネラルが含まれています。

ナトリウムは必要時には腎臓での再吸収が促進されることもあって体外からの摂取量は1日600mg程度でよいと考えられています。

食塩相当量=ナトリウム(g)×2.54

という式で、ナトリウムから食塩相当量を求めることができます。

ナトリウム600mgは食塩相当量で約1.5g/日に当たります。

減塩の食品が多く増えていますがナトリウムの摂取量を減らす点ではまだ不十分といえそうです。

1日、1mgの減塩で高血圧の人では血圧が1mmHg、そうでない人でも0.5mmHgの低下が期待できるといわれます。

ナトリウムの取り過ぎが高血圧のほかに、がんの発生増加や循環器疾患の発生にも関わるとされます。

▼ナトリウムカリウムポンプで体内は正常に

人間の細胞や体液にはナトリウムとカリウムがバランスよく存在しています。

いわゆる塩分であるナトリウムが血中に多く存在するとそれの濃度を下げるためにと水分を

多く取り込もうとします。

その分血液量が増えることになるので送り出すためには強い圧力が必要となります。

それが高血圧ということになります。

そこでナトリウムを外に出すために働くのがカリウムの役割です。

この働きを「ナトリウムカリウムポンプ」といいます。

ナトリウムが過剰になったときにはカリウムが排出する役割をして血中のナトリウム濃度を下げる、下がれば水分も過剰にならず血液量も保たれるため血圧が上がらなくて済むのです。

もしナトリウムを摂り過ぎてカリウムが足りないという場合はバランスがナトリウムに偏るためにむくみ、血圧もあがってしまうのです。

●微量ミネラルにも注目

▼酸素を運ぶのに欠かせない「鉄」

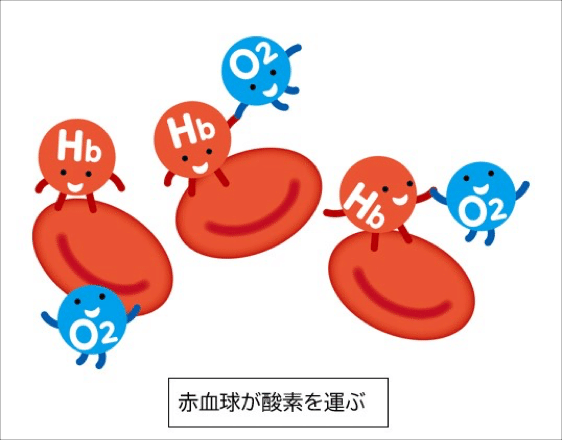

鉄はヘモグロビンを構成する重要な要素です。

ヘモグロビンは血中に存在する物質で、全身に酸素を配る役割があります。

鉄が少ないとヘモグロビンが充分につくれなくなってしまいます。

ヘモグロビンが一定より少ない状態になると貧血状態になります。

食品中の鉄はヘム鉄と非ヘム鉄があり、ヘム鉄はそのまま、非ヘム鉄は2価鉄に還元された後にそれぞれ吸収されます。

鉄はタンパク質と結合することで無害となります。

主に骨髄中でヘモグロビンの合成に用いられます。

ヘモグロビンの寿命な120日とされており、脾臓や肝臓で免疫細胞の1つであるマクロファージに食べられて分解され、その後再利用されます。

貴重なミネラルを無駄にしないための仕組みがあるのです。

再利用されるとしても永久に残るわけではなく、汗や尿から毎日1mgほど体外に排出さます。

鉄は吸収率の悪い栄養素で、摂取量の15%ほどしか吸収されません。

女性は月経により出血が増えることがあるのでヘモグロビンを構成する鉄も一緒に排出されてしまうので積極的に取りたい栄養素です。

鉄を多く含む食品は、あさり、大豆、納豆などです。

▼味覚に関わるイメージの「亜鉛」

亜鉛は体内に入ると主に十二指腸や空腸で吸収されて、血中でアルブミンなどと結合して肝臓を経由して全身に届けられます。

体内では60%が筋肉、20%が皮膚、残りは他の細胞などさまざまなところに分布しています。

成人(体重70kg)でも亜鉛は1.5~3g程度しか存在していないと考えられています。

亜鉛の機能は酵素の活性化です。

酵素は糖代謝やタンパク質の分解、DNAの合成に関わるものなどがあります。

身体の機能を保つためのもので亜鉛が欠乏すると影響も出ます。

皮膚に多く存在するため皮膚炎、脱毛、赤血球をつくるために必要なため貧血が起こりやすくなります。

舌の上皮細胞に豊富に存在するため味覚障害、小児の成長に関わるため発達障害も起こるとされます。

亜鉛を多く含む食品は、かき、プロセスチーズ、わかめなどです。

摂取量を満たせている人はほとんどいない栄養素とされます。

▼トレーニング効果アップにも注目

数年前から筋力トレーニングをする方向けに、亜鉛に注目したサプリメントが多く販売されるようになったと思います。

亜鉛が身体の発達に関わる成長ホルモン、男性ホルモンであるテストステロンを生成、分泌を促す役割があること、また免疫力の低下を抑えるということなど、疲労した肉体の回復力を高める点が知られるようになってきたものなのでしょう。

トレーニングで発汗をすればその分、亜鉛の排出も多くなり、筋肉を修復するためのタンパク質の代謝も活発になり必要量も増えてきます。

筋力トレーニングにはプロテインだけにならず、それを身体で栄養とした使うための栄養素も意識していくとトレーニングの効果も上がることが期待できると思います。

●まとめ

「ミネラル」という名前は知っていてもその一つ一つやどのような役割があるかを覚えるのは

難しいかもしれません。

今回、取り上げたもの以外にも塩素、硫黄、銅などそのようなものも身体の機能に関わるのかと思うものがあります。

食べ物から摂取するものなので、その季節に応じた「旬のもの」といわれるものは栄養素が豊富で、ミネラルやそのほかの栄養素も多く含んでいます。

季節ごとにおいしくなるものを選んでいくと自然と栄養素を取り入れることができると思います。

・ミネラルは身体を構成する栄養素

・栄養素の代謝に関連する大切な栄養素

・ミネラル同士でバランスをとって身体の機能を調整している

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ストレッチ専門店ストレチックス

https://stretchex.jp/

本部著書&公式ブログ 監修・執筆

本部研修トレーナー 渡辺 久進

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

★ストレッチ専門店ストレチックスは、全国展開中の”アナタの街のストレッチ専門店”。ボディワーク経験者を積極登用する「高い専門性」と、指名料なしの完全担当制による「高い個別性」がウリ。「マッサージ店と何が違うの?」「競合他店との違いは?」「お客様の声は?」について知りたい方は、次のページからご確認ください!

> 今なら特別価格でご利用できる!詳しい情報はここをクリック! <

▼LINE友だち登録で、ストレチックスの初回利用が超おトク!

▼ストレチックス本部著書「70歳からのゆる~い筋トレ&ストレッチ」全国書店・アマゾンで発売中!

#ストレッチ専門店

#ストレッチ整体

#ストレッチマッサージ

#ストレッチトレーニング

#ストレッチジム