健全な心と病める魂 凡人による天才論22

鈴木大拙『日本的霊性』から引用する。

霊性の動きは現世の事相に対しての深い反省から生まれる。この反省は遂には因果の世界から離脱して永遠常住のものを掴みたいという願いに進む。業の重圧なるものを感じて、これから逃れたいとの願いに高まる。

業の重圧を感ずるということにならぬと霊性の存在に触れられない。これを病的だという考えもあるにはあるが、それが果たしてそうであるなら、どうしてもその病気に一遍とりつかれて、そうして再生しないと、宗教の話や霊性の消息はとんとわからない。病的だという人はひとたびもこのような経験がなかった人なのである。病的であってもなくてもそれには頓着しなくてもよい。とにかく霊性は一遍なんとかして大波に揺られないと自覚の機縁がないのである。

霊性的直覚の現前するには穢れが単なる穢れではなくて、地獄決定の罪業にならなくてはならぬ。赤い心が真黒になって、天も地もその黒雲に閉ざされてこの身の置きどころがないということにならなくてはいけない。神は正直の頭に宿るだけでは未だしである。その神もその正直心も清明心もことごとく否定されて、すべてがひとたび奈落の底に沈まねばならぬ。そうしてそこから息を吹き返しきたるとき、天の岩戸が開けて来て天地初めて春となるのである。

鈴木大拙は宗教的なものの本質である「霊性」に本当に触れるには「業の重圧」を感じる必要があると言っている。それは確かに病的かもしれない。精神の病である。しかしその病にかかってそこから復活、再生しないと本当の宗教は実現しえないと述べている。いったん病気になってそこから治る必要がある。

ここで「おかしいぞ」と思う人もいるかもしれない。すでに述べたように精神病質の天才からその精神病質性を取り除くと「単なる才能ある平凡人」が残るのみであるからだ。鈴木大拙の言う病気の治癒は天才を凡人に戻してしまわないか。クレッチマーの該当箇所を再度引用する。

もし天才の素質からこの精神病理学的な遺伝因子、すなわちデーモニッシュな不安と精神的緊張との酵素となるべきものを除外してしまったら、後にはただ才能ある平凡人が残るのみとなるであろう。

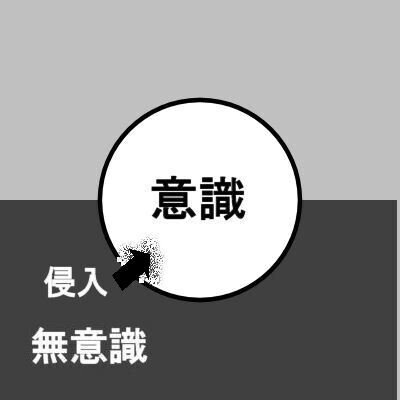

もう一度図示する。下図が精神病質の天才の精神である。無意識に部分的に心が開かれている。合理性とインスピレーションの両方を持つ。

その病気が完全に治ると下図のようになる。無意識に心は開かれずインスピレーションを失い。単に合理的才能だけを持つ優秀な平凡人になる。

下図は精神病になった精神である。鈴木大拙の言う「業の重圧」に苦しんでいる。「業の重圧」によって精神病になる可能性もあるが神経症になる可能性もある。ここでは仮に精神病としておく。

そして人は場合によっては宗教によって救われる。他力宗であれば浄土真宗のように阿弥陀の力で救われる。私が扱いたいのは自力宗である。禅仏教や真言宗などがそれにあたる。自力宗の修業がうまく行くとここから「精神の拡大」が起きる。下図である。

この精神拡大によって病気は治癒される。健康になる。この場合この人は「後天的な天才」であるにも関わらず「健康な天才」になる。

これが鈴木大拙の言う「病気に取りつかれた後の再生」である。クレッチマーは精神医学者であるから「病気が治る」という言葉で薬による「治療」や自然に病気がよくなる「快方」を指している。それに対して鈴木大拙は仏教徒であるから「病気が治る」という言葉で、他力宗であれば阿弥陀によって救われる「救い」を指し、自力宗であれば修行によって精神が拡大することによる「悟り」を指している。単に「病気が治る」といってもクレッチマーと鈴木大拙では述べている内容が全く違うのである。であるから両者の主張は互いに矛盾しない。

これが人文の学問の厄介な点である。二つの説があって一見相互に矛盾するように見える。自然科学であればそのようなことは生じない。しかし人文学問では本当は矛盾しないのに相互に矛盾して見えることが頻繁にある。本当は矛盾しないのに、二つの論を代表する学者同士が本気で自分の存在をかけて論争することがしょっちゅうある。いちいち説明が必要になる。

ただ世の中で仏教修業を行っている人のほとんどが悟りを開いていないと言う事実からすると、単純に伝承された仏道修行を行っても精神の拡大と言う現象は生じないのかもしれない。有効な修行が生じるための条件はいまだ明らかになっていない。

『論語』季氏第十六の九から引用する。

書下し文

孔子曰わく、

生まれながらにしてこれを知る者は上なり。

学びてこれを知る者は次なり。

困しみてこれを学ぶは又その次なり。

困しみて学ばざる、民これを下と為す。

現代語訳

孔子がいわれた。

生まれながらにして道を知る者は最も優れている。

学んで道を知るのはその次だ。

人生にゆきづまって道を学ぶものはさらにその次だ。

人生にゆきづまっても道を学ぼうとしないのは、

一般の人民からも劣った人だと言われる。

「困しみてこれを学ぶ」=「人生にゆきづまって道を学ぶ者」と言うのは鈴木大拙の言う一度病気になってそこから再生した人を指す。「道を知る」=「天才」ではないとは思うが、その辺は気にせず論じる。孔子は「生まれながらにしてこれを知る者」、生まれながらの天才を後天的な天才より上だとした。孔子自身は恐らく「困しみてこれを学ぶ」=「人生にゆきづまって道を学ぶ者」、後天的な天才だと私は思っている。苦しんで天才になる人は後天的な天才であり、生まれながらの天才は苦しみがなくても天才である。

ウィリアム・ジェイムズの『宗教的経験の諸相』から引用する。

私たちは二つの人生観の対照を完全に看取するにいたった。ひとつは私たちが「健全な心」の人生観と呼ぶものであって、それは幸福になるためにただ一回の生誕だけで足りる人間に特有なものであり、もうひとつは「病める魂」の人生観であって、幸福になるためには二回の生誕を必要とする人間に特有なものである。その結果として、私たちの経験の世界についてのふたつの違った考え方が生じてくる。一度生まれの人の宗教では、世界は一種の直線的なもの、あるいは一階建てのものであって、その勘定はひとつの単位で行われ、その部分部分はきっかりそれらが自然にもっているように見えるだけの価値を持っており、単に代数的にプラスとマイナスとを合計するだけで価値の総和が出てくるといったようなものである。幸福と宗教的平安とは、その差引勘定のプラスの側で生活するところにある。これに反して、二度生まれの者の宗教にあっては、世界は二階建ての神秘である。平安は、ただプラスのものを加えマイナスのものを生活から消去するだけでは達せられない。自然的な善は、ただ量的に不十分でうつろいやすいというばかりでなく、その存在自体のなかに、ある虚偽がひそんでいるのである。自然的な善はすべて、たとえ死の前にあらわれるいろいろな敵によって抹殺されることがなくても、結局は死によって抹殺されてしまうのであるから、最後の差引で残高ができることなどないし、私たちの永久的な崇拝をうけるべきものでは決してありえない。むしろそれは私たちを私たちの真の善から遠ざけるもので、そのような自然的善を放棄し、それに絶望することこそ、私たちが真理の方向に向かって踏み出すべき第一歩なのである。要するに自然的な生命と霊的な生命の二つの生命があるのであって、私たちはそのひとつに与りうるためには、まず他方を失わなければならない。

「健全な心」の人は「一度生まれの人」である。我々は最初に「オギャー」といって生まれる。そして「健全な心」の人は特に苦しみもなく幸福に人生を送る。「病める魂」の人は「二度生まれの人」である。「オギャー」といって生まれたあと、苦のために絶望する。そして宗教によって救われ生まれ変わる。この「生まれ変わり」があるため「二度生まれ」と言う。「病める魂」は鈴木大拙の言う病気になってそこから再生した人である。

ジェイムズは一度生まれの人の宗教は「自然的な生命」であり一時的な価値しかなく「死によって抹殺されてしまう」程度のものだという。二度生まれの人の宗教は「霊的な生命」であり本当の真理だと述べている。鈴木大拙も「霊性」に触れるには「業の重圧」が必要だと述べているのと一致する。それに対し一度生まれの人の宗教は生まれながらの天才であって苦悩がなくても天才である。

ジェイムズは宗教を論じているのであって別に天才を論じているわけではない。しかし気にせずごっちゃにして論じるとジェイムズは健康な生まれながらの天才よりも病んでいる後天的な天才を評価するかもしれない。そしておそらくジェイムズ自身は一度生まれの人だと思われる。

孔子とジェイムズで生まれながらの天才と後天的な天才の評価が逆になっているのが興味深い。孔子が生まれながらの天才をより高く評価しジェイムズが後天的な天才をより高く評価したのは、二人が謙虚な人柄で自分とは違うタイプの天才を高く評価したのだと私は思っている。

私個人の意見としては生まれながらの天才も後天的な天才もどちらが上ということはないと考える。『中庸』から引用する。

書下し文

或いは生まれながらにして之を知り、或いは学んで之を知り、或いは困しんで之を知る。その之を知るに及んでは一なり。

現代語訳

ある人は生まれながらに道を知り、ある人は学んで道を知り、ある人は苦しんで道を知る。しかし道を知ってしまえば何ら違いは無いのである。

生まれながらの天才も後天的な天才も、偉大な人物になってしまえば人は偉大なのであってそこに差はないと思う。