アルプスの旅 1 マッターホルン

アルプス旅行記

出かける前に

四十年間のサラリーマン生活を終えた翌年、念願のアルプス巡礼に出かけた。旅行社のパンフレットを取り寄せ、チューリッヒからサンモリッツを経てツェルマットへ、さらにグリンデルワルトとシャモニを周る十二日間のツアーを選び、妻と二人で参加した。出発は八月末、天候に恵まれ、アルプスの山々を間近にし、スイスの山旅を満喫して帰った。

最初に上がったコルヴァッチ展望台では、眼下のシルヴァプラーナ湖を隔て、遥かエンガディンの碧い山々が連なり、振り向けば、雪に覆われた四千メートル峰ピッツ・ベルニナが背後に迫り、初めて見るアルプスの雄大さに度肝を抜かれた。

氷河急行の車窓から谷間に広がる町や村が望まれ、どんな小さな村でも、集落の中心に古い教会堂があった。

ゴルナグラードからツェルマットに下る道すがら、マッターホルンを振り返り、カメラを向けた。

ユングフラウヨッホのトンネルを抜けた雪原から、そのままメンヒの頂上に向かえそうに見えた。

エギーユ・デュ・ミディから見た白いモンブランは、なるほど、見慣れたケーキだった。

帰国後、写真を引伸ばし、記憶をたどりながら登山ガイドブックを調べると、図らずも、四千メートル級の山頂に立てそうに思えた。

ロープウェイや登山電車の開通により、アラリンホルンは、おばあさんの四千メートル峰、ブライトホルンは、おじいさんの四千メートル峰になったといわれている。錆びかけたカップルへ油を注せば、氷河を抱く、あの憧れのアルプスに登れそうな気がした。

そういう訳で、相棒と二人、アルプス四千メートル級の登山を目指し、新雪の燕、冬の木曽駒と宝剣、春の涸沢、奥穂高へと足を運び、トレーニングを始めた。

二シーズンにわたる準備を整え、ブライトホルン、メンヒ、モンブラン、アラリンホルンをターゲットにした登山計画を立てた。

天候が安定しているとき、広大な雪原を歩み、稜線から遥かに山々を望むのはこの上もなく壮快であり、なかなか得難いもので、これがアルプス登山の醍醐味であろう。前回のツアーでは、アルプスの草原は、秋のけはいがした。今回は、アルプスの花を見たい。

登山は天候に左右されるので、珍しい高山植物を見ることが主になるかの知れないと、七月初めの時期を選んだ。

マッターホルンのツェルマット、ベルナー・オーバーランドのラウターブルンネン、モンブランのシャモニ、ミシャベル山群の氷河に囲まれたサース・フェーと四つの町を拠点とし、登山にハイキングを組み合わせ、さらに北イタリアのクールマイユールとセント・バーナード鉄道の終着地ヴェルビエを加え、アルプスのエッセンスを三週間で回るスケジュールを組み、まだスキーシーズンの二月初め航空便の手配をした。この年は、日本でワールドカップが開かれ、出発予定日が決勝リーグの最中にあたり、チケットを取りにくくなっていた。スイス国内の移動は、もっぱら鉄道に頼ることにした。

スイスの鉄道は安全、正確であり、全土に張り巡らされたポストバスとの連絡もよい。しかしながら、言葉の分からぬ異国で公共の交通機関を利用するのは不安だった。

この懸念は、ガイドブックやスイスが発信する観光資料により幾分軽減された。トーマスクックの日本語版には、ヨーロッパ鉄道の詳細な時刻表が掲載されており、スイス国鉄(SBB)のウェブサイトでは、乗り継ぎ時刻や乗車ホーム、目的地までの運賃を知ることができた。

マッターホルン・ツェルマット

一日目

出国 英国航空 ロンドン経由でチューリッヒへ

BA008便 成田発 十三時五分

旅行荷物は大型スーツケースに入れ、洗面用具、飲料水のペットボトル、雨具と着替え一組、二台のカメラと交換レンズ、ガイドブックなどを携帯用軽ザックにまとめ、貴重品を入れたポーチを身につけた。相棒は小さなハンドバックを持っていった。登山用具一式を持参したので、航空チケットの規定重量を超さぬよう、荷物の選別に苦労した。アイゼン、ピッケルは登山基地のスポーツ店でレンタルできる。現地調達した方がよい。

乗り継ぎ地 ロンドン・ヒースロー空港着 十六時三十分

BA720便 ロンドン・ヒースロー空港発 十八時三十五分

日本―ロンドン 時差 八時間

ヒースロー空港では、リムジン・バスで、ターミナル4からターミナル1へ移動した。成田チェックイン以降は、外部へ出られぬにもかかわらず、ターミナル1で、再度X線検査があった。他国の管理体制を鵜呑みにせぬところは、お国柄か。

ヒースロー空港はターミナルが分散し、建物も設備も古く、非効率で汚れが目立った。ターミナル内の売店で、免税品が買える。書籍を扱うスミスが、数店舗あった。夕方のラッシュ時で発着便が混雑し、搭乗後滑走路で三十分間も待たされた。

スイス入国 チューリッヒ着 二十時三十五分

日本―スイス 時差 七時間

ロンドン―スイス 時差 一時間

BA720便は空いていた。

ロンドンからチューリッヒまで、一時間半のフライトである。

窓から雄大なアルプスの夕焼けが見えた。

スイス入国審査と通関はフリーパスで、あっけなく外に出られた。

空港前から二十一時のホテルバスに乗り、十五分でホテル・ルネッサンスに着いた。チューリッヒ郊外にあるホテル・ルネッサンスは、五つ星の設備が整った清潔なホテルである。

成田搭乗後十四時間半、家を出てからホテルまで十八時間かかった。疲れた。眠い。早速、バスに湯を満たして体をほぐし、直ぐベッドに入った。

二日目

鉄道でツェルマットへ移動

SBB IC(インターシティ特急)チューリッヒ空港駅発十一時四十分

ブリーク着 十五時

氷河急行 ブリーク発 十五時二十三分

ツェルマット着 十六時四十三分

アルプス旅行の初日、ホテル・ルネッサンスの朝食はバイキングだった。

ベーコン、炒り卵などの温料理やチーズ類の品揃えが豊富で、ついつい食べ過ぎた。小ぶりのリンゴも美味しかった。

ホテルバスで空港へ行き、SBB(スイス国鉄)の空港地下駅に下り、スイスカードの入国証明を受けた。スイスカードは日本代理店で購入したが、この入国証明を受けたカードを窓口で提示すると、スイス国内の鉄道、ポストバス、登山鉄道の切符が半額になり、空港駅から最初の目的地及び最終滞在地から空港駅までの移動が無料になる。ユングフラウヨッホやツェルマットなど運賃の高い登山電車に乗れば数回で元がとれる。割引率の高いチケットは制約条件が多いものであるが、懸念していたクレームもなく、簡単に手続きが済んだ。

余裕をもってホテルを出たので、予定列車の発車時刻まで時間が余り、相棒と交替で荷番をしながら、広い空港地下街をウインド・ショッピングし、チョコレートを少々買った。

カートに重いスーツケースを積んだままエスカレーターに乗せ、地下二階にある発車ホームまで運び込めるので助かった。さすが観光立国、大荷物を持つ旅行者への配慮がうかがわれる。

定刻に発車したSBBの特急列車は、振動が少なくトンネル内も静かであった。ベルンを過ぎ、ベルナー・オーバーラントに入ると、車窓からは二年前に見覚えのある田園風景が続き、アルプスにやって来たという実感がわいてきた。

IC(インターシティ特急)は、三時間半後、ブリークに着いた。

ここで、私鉄の氷河急行に乗り換えた。

ブリークはイタリア方面への国際特急乗り継ぎ駅でもあり、ここで大勢の乗客が降りた。氷河特急のホームは、SBB駅構内を出た路面にある。

後から降りてきた老紳士が、我々二人の大きなスーツケースを見かねたのか、手を貸してくれた。この人は、以前、日本に行ったとき、とても親切にされたそうで、懐かしそうに片言英語で声をかけてくれた。礼を言い、感謝の気持ち伝え、そのときの日本の様子を聞こうとしたが、英語は分からぬと、手を振って会釈された。老紳士は、我々を氷河特急のホームまで案内してからブリークの街中へ入っていった。

氷河急行はマッターホルン・ゴッタルド鉄道(MGB)(ツェルマット=ディゼンティス間)とレーティッシュ鉄道(RhB)(ディゼンティス=サン・モリッツ間)が共同運行しており、アルプスの名峰、美しい森や牧草地、山間の急流や渓谷などが次々と車窓に展開するスイスの代表的観光列車である。

単線運行の氷河急行は、待ち時間が多かったが、ツェルマットに定時到着した。

インターネットで予約した駅前の宿、バーンホフは便利で安い。案内された二階の部屋は、窓を開けるとベッドからマッターホルンを望め、室内は簡素で清潔であった。

夕食は、フィスバ川近くのレストラン・エクセレシオで、魚料理を食べた。食事が終わるころ、日本人中年女性グループが入ってきて、にわかに騒がしくなった。傍若無人の高声にたまりかね、白ワインを含めた勘定、百三十五スイスフランを支払い、早々に引き上げた。

ところが、ホテルに戻る途中、有り金すべてとパスポートを入れたポーチをレストランに忘れたことに気づき、大慌てで戻ると、顔を見たウェイトレスが、直ぐ、奥から置き忘れたポーチを持ってきてくれた。チップを少々置いて帰った。

三日目

スネガからマッターホルンを眺めトゥフテルンの花畑を下る。

ケーブルカー ツェルマット発 八時十五分

スネガ着 八時二十分

ツェルマット帰着 十二時

目を覚ましカーテンを開けると、快晴で、抜けるような青空に、マッターホルンのごつい鼻面が突き出ていた。早速カメラを取り出し、何枚もシャッターを切った。

シャワーを使いながら、ベッドルームでコーヒーを沸かし、昨日駅前通りのパン屋で買ったパンとヨーグルトで爽やかな朝食をとった。

ツェルマットの初日は、時差ぼけ解消とウオーミングアップをかね、ケーブルカーでスネガに上がり、トゥフテルンの花畑を歩くことにした。

ホテルの先を左に、フィスバ川に向かって下り、橋を渡るとケーブル乗り場がある。始発のケーブルカーには、売店やレストランの従業員らしいユニフォームを着た人たちが乗っていた。

発車時間になると、運転手が、下の車輌から順にドアをロックしながら上がってきて、一番上の運転室に入り、三両連結のケーブルカーは、突然ガタンと動き出した。太いワイヤーで牽引されたケーブルカーは、暗い急勾配のトンネルをカタカタと登り、五分でスネガに着いた。

車内には、ハイキング姿の乗客も幾組か見られたが、スネガで降りたのは我々だけだった。早朝の便に乗るハイカーは、ゴンドラを乗り継いで、さらに上のウンターロートホルンやオーバーロートホルンまで行くようであった。

スネガで降りたユニフォーム姿の中年女性が、構内にあるレストランの鍵を開け、開店前の掃除を始めた。彼女に促され、レストランを通り抜け、そのまま広いテラスに出ると、正面に目を見張る景色が待っていた。

マッターホルンの東稜を芯として左右に広がる稜線が雄大な氷河に連なり、尖った切っ先は青い空に突き出ていた。

テラスから広場に下りると、崖っ縁に大きな十字架が立っていた。よく見ると真中に小さなキリスト像が架けられていた。ここでも何枚か、十字架とマッターホルンの写真を撮った。

広場から西へ下り、フィンデルンを抜けツェルマットに向かう道がついている。このコースは道すがら正面にマッターホルンを仰ぎ歩むが、一昨年ゴルナグラード展望台からの途中で通ったことがあり、この度は反対側のトゥフテルンを経由するコースを選び、標識に沿って、マッターホルンを背に、林道を下った。

道は、ウンターロートホルン三千百メートルの山頂に至る斜面を横切りながら、トゥフテルンまで下る。樹林帯を抜けると、斜面の所々に今にも崩れそうな大きな岩が積み重なり、その隙間にランやスミレ科の高山植物が咲いていた。草斜面一帯に、キンポウゲやキク科の花が目につく辺りで、トゥフテルンの集落が現れた。石屋根の小さな放牧小屋が数軒あり、夏の間、人が住むのであろうか。

集落の外れに、瀟洒なレストランが建っていた。人影がなく、とても静かな絵になる風景である。

トゥフテルン付近の野原は、高山植物が満開で、振り返ればマッターホルンが美しく、撮り尽くすことなくシャッターを切り続けた。再び林に入り、道を折り返す。坂の途中に、スキーリフトの駅があった。なだらかに下る林道を、マウンテンバイクで登ってくる人がいた。しばらくして、カラマツの林が途切れ、眼下にツェルマットの街が、その先に再びマッターホルンが現れた。

途中、一軒のレストランを見かけたが、ここも休業中で、親父さんが屋根に上がり、おかみさんは梯子の側でバケツの泥を捏ね、これからのハイシーズンに備え、石屋根の補修をしている様子だった。

道端に咲き乱れる白いシシウドの花を見ながらツェルマットまで下り、街を見下ろすホテルのテラスで、のんびりとビールを飲みソーセージをつまみながら、またまたマッターホルンに対面した。

バーンホフに戻り、受付を覗くと、中年過ぎの女性がパソコンを操作していた。翌日から二日間、山に登るので、留守中の荷物を預かって欲しいと頼んだところ、地下室のコインロッカーを案内してくれた。

地下階には広い食堂と自炊用の厨房があり、夕食の準備をしていた滞在者が彼女に心安く声をかけていた。

シャツなどの汚れ物がたまり、コインランドリーを使おうとしたが、石鹸が見当たらず、また受付に行くと、石鹸は各人で用意するのだと言いながら、奥から自分が使う粉石けんを取り出し、分けてくれた。

翌朝の出発が早いので、前以て宿代の精算を頼んだが、山を下りてからでよいと断られ、何処へ行くのかと聞かれた。

マッターホルンをヘルンリ・ヒュッテまで登り、シュワルツゼーに泊って、翌日はブライトホルンを目指すと答えると、ヘルンリ・ヒュッテまではハイキングコースだが、夏の初めは残雪が多く、十分気をつけるように、ブライトホルン登頂は天気次第と助言された。

後日、チェックアウトする際、彼女に名前を聞くと、名刺を渡された。

名刺のキャサリンという名は、インターネットで予約した時、バーンホフのサインに記憶があった。この女性が経営者で、バーンホフのすべてを取り仕切っているのだった。

とても物静かで、そっと包み込むような雰囲気をもつ人だった。彼女の周りに漂う、得も知れぬ静けさは、かつて覚えのないもので、忘れ難い人であった。荷物を整理し、ひと休みしてから、また街に出た。

明日からのブライトホルン登頂に備え、本屋で地図を購入し、コースの状況を聞くため、登山センターへ行ったが、日曜で、ドアは閉ざされていた。

夕食までは時間があったので、フィスバ川の袂にある教会の墓地を参った。この墓地には、千八百六十五年、マッターホルンをウィンパーと初登攀し、下山中に遭難した三人の登山家が埋葬されているという。墓碑を探したが、心当たりの名は見当たらなかった。

しかしながら、この墓地には多くの登山家が眠っていた。

マッターホルンやブライトホルンで遭難した人たちやツェルマットをこよなく愛した岳人たちの苔生した墓石は、いつでもマッターホルンを仰ぎ見られるように立っていた。

家族が作らせたのであろうか、「彼が選んだのは、登山」と刻まれた若い遭難者の墓碑銘に、残された人の気持ちを察し、心打たれた。

夕食は、二年前に訪れた、墓地の先のピッツァ・ローマでとった。見覚えある薄暗い店内の、二年前と同じテーブルに座り、ハムサラダ、スープ、ピザ、イタリアの白ワインで満腹になった。

四日目

シュヴァルツゼーからマッターホルンへ

ロープウェイ ツェルマット発 八時二十分

シュヴァルツゼー着 八時五十分

シュヴァルツゼー出発 九時

ヘルンリヒュッテ到着 十二時

ヘルンリヒュッテ出発 十四時

シュヴァルツゼー到着 十六時半

ベッドルームで朝食をすませ、フィスバ川沿いの道を遡り、町外れにあるロープウェイ乗り場へ急いだ。その日は、一番の便でシュヴァルツゼーへ向かい、マッターホルン登頂のベースキャンプである、ヘルンリ・ヒュッテまで登る予定だった。アルプスの登山電車やロープウェイ料金は高いが、ツェルマット~シュヴァルツゼー~クライン・マッターホルンの割引周遊券があり、しかもスイスカードで更に半額になる。

地元の人たちも何らかの割引チケットを利用しているようだ。それにしても、山に登る足代が高い。

ロープウェイを使わず、下からフルコースを歩く若者たちを見かけた。若いから出来るのだろう。

始発のゴンドラに乗ろうとすると押し止められた。山頂駅の従業員、レストランや売店の関係者らしい人たちが、三十人近く乗り込んでいた。乗客は、上から下りてくる次のゴンドラを待った。

大型のゴンドラは、フーリで折り返す。ここでクライン・マッターホルン行きと分かれ、中型のゴンドラに乗る。

高度が上がるにつれ、外の景色が変り、剥き出しの岩肌が迫ってきた。

フルックで、小型のゴンドラに乗換え、標高二千六百メートルのシュヴァルツゼーに着いた。

駅を出ると、抜けるような青天の下、見上げる前に、大きなマッターホルンが立ちはだかり、稜線の肩の部分にヘルンリ・ヒュッテが米粒のように見えた。ホテルに寄り予約を確認してから、ヘルンリ・ヒュッテを目指し出発した。道標に沿い斜面を下り、右下に黒いシュヴァルツゼー(湖)が見えた。千八百六十五年七月十三日、ウィンパーはマッターホルンに登るため、同行者三人とガイド三人を伴い、朝早くツェルマットを出て此処に立ち寄った。彼らは、シュヴァルツゼーからヘルンリとマッターホルンを結ぶ山稜を登ったとアルプス登攀記に書かれている。

現在のヘルンリ稜を登るコースも当時とほぼ同じルートをたどる。

シュヴァルツゼーからヘルンリ・ヒュッテまでの標高差は七百メートルほどであるが、急な登りが続く。

スキーリフトの小屋を過ぎると、左手にフルグ氷河が広がり、クライン・マッターホルン、ブライトホルンが間近に見えた。

やがて、頭上に、マッターホルンの東壁が迫り、その手前にヘルンリ・ヒュッテがはっきり見えてきた。稜線を右に巻くと、北に、ダン・ブランシュ、オーバー・ガーベルホルン、ツィナールロートホルンの峰峯が遠望され、その手前に、スタッフェルアルプや氷河に続くツムットの谷が見下ろされた。

なだらかに登る道の途中に、ツムットへの分岐があり、ツムットからツェルマットに至るハイキングコースを、一人で上がってきた若者に出会った。

ここから、ヘルンリ・ヒュッテまで高度差三百メートルを一気に上がる。

岩稜をジグザグに登るが、所々トラバースがある。残雪が多く、急斜面のトラバースは危険である。スニーカーで登ってきた人たちは途中で引き返していった。特に、ヒュッテ直下を東に回りこむ箇所は、滑り落ちればそのままフルグ氷河まで、数百メートルを落下する。一歩一歩、足下を確保し、慎重に渡った。

歩き初めが快調だったので、ここまで、休憩も水も取らず登ってきた。真上にヒュッテが見えてから、数十メートルの登りがきつかった。

やっと、たどり着いたときは、立つももどかしく、二人とも貧血状態で吐き気がし、まさに高山病の症状であった。

期待していたヘルンリのレストランは、閉じられていた。ヒュッテは、宿泊者以外立ち入り禁止である。

ヒュッテ前のベンチで、あたりかまわず横になり、少し回復したので、持参したパンを無理やり紅茶で喉に流し込んだ。すぐ側で、頂上を目指し宿泊しているらしい三人連が、湯を沸かしパンを食べ始めた。

百三十七年前、頂上を目指したウィンパーたち七人は、この少し上の場所でテントを張ったそうだ。ウィンパーにとってマッターホルンは九度目の挑戦であった。その五年前、木版画職人としてアルプスを訪れた二十歳のウィンパーはマッターホルンの虜になった。

近代登山の幕明け以来、アルプスの峰々は登山家たちにより征服されてきたが、マッターホルンは孤高を保っていた。未登攀のマッターホルンを目指し野心的な登山家たちが押し寄せていた。ウィンパーが、マッターホルンを目指しツェルマットを訪れた時、二組の登山家が同じルートを登ろうとしていた。ウィンパーはその登山家たちに合流した。

パーティは、ウィンパーのほか、既に登山家として名を成したダグラス卿、アルプス登山の実績あるハドスン氏とその友人、シャモニの熟練ガイド・クロ、ツェルマットの老ガイド・ペーターとその息子であった。

その中に、頑強ではあるが、岩登りと氷上技術に関しては初心者がいた。結果的には、その若者が足を滑らせ、ロープで繋がっていたパーティー七人を巻き添えに滑落事故が起ってしまったのである。その日の昼前、泊り場に着くと、二人のガイドは、翌日の登攀に備え東壁を偵察に登って行った。

戻ってきた二人のガイドから、頂上まで楽に登れそうだと報告を受けたパーティー一行は、翌日の登攀後に、あの悲劇が起こるなどとは露知らず、その日の午後を思い思いに過ごしたという。

ウィンパーはツェルマットの村を見下ろしながらコーヒーを沸かし、ツムットの谷を隔てたダン・ブランシュ、オーバー・ガーベルホルン、ツィナールロートホルンの山々を心置きなくスケッチしたのだろう。その日は、暮れてからも長い間、ウィンパーたちの笑い声やガイドたちの歌声が、頭上の岩壁にこだましていたという。

翌朝、早く出発した一行は、東壁を登り、東稜のオーバーハング部分を北に迂回し、氷が張り付いた危険な岩壁を登った。難しい場所は長く続かなかった。ウィンパーたちはそこを越え、午後一時四十分、頂上に達した。

彼らは頂上で一時間の眺望を楽しみ、ロープで結び合い、同じルートを下山した。

午後三時ごろ、ツェルマットで、視力の鋭い少年が、マッターホルンの頂上から雪崩が落ちるのを見たと言って、ホテルに駆け込んだが、でたらめを言ってはいけないとたしなめられた。しかしながら、その話は正しかった。少年の見た雪崩の正体は、北壁で起った滑落事故であった。

頂上から二百メートルほど下った、手がかりのない北面の凍った岩壁で、トップを降りていたガイドのクロは、後ろにいた初心者ハドウの足に手を添え、一歩ずつ足場を確保させていた。クロが前を向いた瞬間、ハドウが足を滑らせ、クロにぶつかり、クロを跳ね飛ばしてしまった。クロは驚きの声を上げ、クロとハドウが宙を飛んで落下した。次の瞬間、ハドスンが足場から引きずり落とされ、同時にダグラス卿も落下した。

ガイドのペーターとウィンパーは繋いでいたロープを確保したが、ペーターとダグラス卿との間のロープが切れてしまった。

下の四人は両手を広げ、空中を必死にもがきながら、千二百メートル下のマッターホルン氷河めがけ落下していった。

標高三千二百七十九メートルの中腹から仰ぎ見るマッターホルンは、黒ずんだ紺碧の空と圧倒的にそそり立つ巨大な岩壁を盾に、いまも近寄るものを拒絶しているようだった。ヒュッテの裏から、小高い岩を越えると、四人が滑落した北面の岩壁とマッターホルン氷河が見えた。

紫外線が強く、じっとしていると、顔や手の甲がじりじりと焼けるようだったが、冬用のかっぱで覆った部分は暑くなかった。空気が乾燥していたせいなのだろう。

二時間後立ち上がり、トイレに行った。トイレは不潔であった。岩斜面へ架けられた便座から、大小が直下に垂れ落ち、便座自体を掃除した形跡がない。相棒にそのことを伝えると、下まで我慢すると言い、ヒュッテを後にした。

下りの東側を回るトラバースでは、雪が和らぎ楽に渡れた。しかしながら、途中で心臓に異常を感じ、思うように歩けなかった。下りにもかかわらず、数十メートルごとに立ち止まっては、心肺の回復を待った。相棒は生理的欲求で一刻も早く下りたい。こちらは速く歩けない。先に行ってくれと言うと、段々間隔が離れ、見えなくなってしまった。

この時威力を発揮したのが、神田の石井スポーツで見つけた蜂蜜ドロップ。一粒口に含むと、溶けてなくなるまで歩けた。

高山植物にも助けられた。

アルプスの中でも、ひときわ厳しい気候のマッターホルンでは、スミレ、キキョウ、サクラソウの花がとても小さい。岩の間に身を寄せて、生き延びてきた彼らに励まされた。ゆっくりゆっくり歩き、ようやくシュヴァルツゼーのホテルに着いた。

用事をすませていた相棒は、テラスで迎えてくれた。

早速、ビールを飲んだら少し回復した。夕食まで時間があったので、ベッドで横になるとかなり回復したが、相変わらず不整脈が続いていた。

ディナーに下りると、広いレストランの窓際に四つのテーブルが用意され、日本人男性二人連れと西洋人の若い男性二人が食事をしていた。働き盛りと見受けられた四十代の日本人連れは、一方が現地駐在で、海外出張にきた同僚を案内している様子であった。

二十代の二人連れは、ワインで静かに祝杯していた。先程テラスで会ったとき、頂上に行ったと、誇らしげに挨拶した若者だった。この地で、仲間同士英語を話すのはイギリス人か。初登攀を果たした頃のウィンパーが、そこにいるようだった。

我々も赤ワインを開け、ささやかに無事を祝った。

山岳ホテルの食事は、思いのほか手が込んで美味しかった。

日が長く、窓の外はいつまでも明るかったが、ガスがかかってきた。

明日の天気を気遣いながら部屋に戻り、ベッドに入った。

ヘルンリ小屋へ向かう途中、ザイルを担いで下りてきた二人組の若いパーティに出会った。「went to top ?」 と尋ねると、 「yes we are happy」 と誇らしげに返ってきた。

戻り道ではこれから登るパーティに出会い、「go to top ?」 と尋ねると、「may be」 と謙虚な返事。山男にとって、マッターホルンの頂上は、特別な思いがあるようだ。

五日目

クライン・マッターホルンからブライトホルンへ。

ロープウェイ シュヴァッルツゼー発 九時三十分 フーリ経由

クライン・マッターホルン着 十時三十分

クライン・マッターホルン発 十五時三十分 フーリ経由

ツェルマット着 十六時三十分

深夜から降り始めた雨は朝まで続き、テオドゥル氷河を隔てたブライトホルンは厚い雲に覆われていた。

朝食に下りると、中年の西洋人が一人、テーブルに着いていた。昨夜は、四組のテーブルが用意されていた。がっちりした体躯の客は、我々が部屋に戻った九時を過ぎてからディナーを始めたのであろうか。女将とドイツ語で、やり取りしていた。日本人二人連れのテーブルは、既に片付けられていた。スマートな若者たちは、まだ眠っているようだった。まだハイシーズンでないのか、有名な山岳ホテルに七名の宿泊客しかいなかった。

外の雨を眺めながら、静かな朝を過ごした後、山でのランチにとパンとチーズを少々確保し、テルモスに熱い紅茶を入れ部屋に戻った。

既にロープウェイは動いていたが、暫らく外の様子をうかがい、天候の回復を待ちながらホテルを出た。

ロープウェイで中継地のフーリまで下り、クライン・マッターホルンに折り返した。トロッケナー・シュテークでゴンドラを乗り継ぎ、クライン・マッターホルンまで標高差九百メートルの急勾配を一気に上がると、周りは岩と氷河の世界である。

ロープウェイの駅を出て、トンネルを抜けた先に雪原への出口があり、薄暗い通路で数組のパーティが出発を見合わせていた。扉を開けると、吹雪だった。様子を見るため、アイゼンを付け一人で、リフトの鉄柱に沿って鞍部まで下ってみた。風は強くないが降雪量が多く、視界は十~三十メートルしかなかった。そのときは、まだ踏み跡が見分けられた。

トンネルの出口に戻ると、五人のパーティが出発の準備をしていた。ハムとチーズを挟んだ大きなサンドイッチが配られ、いっせいに腹ごしらえをしてから、アンザイレンして出かけていった。

我々も、ホテルで包んだパンを取り出し昼にした。その間、次々とパーティがアンザイレンし、吹雪の中を出発していった。この程度の雪なら、経験者やガイドがいれば、登頂可能なのだろう。

天候回復は見込めず、頂上に立っても視界がなければ甲斐ないと、我々は登頂を断念し、高地順応のため暫らくその場に留まることにした。

再び、鉄柱に沿って鞍部まで歩き、東に踏み跡を辿ったが、降雪で足跡を見失った。視界なく、だだっ広い雪原は、暗闇を手探りで歩くようなものだ。十分ほど進んだところで、引き返した。

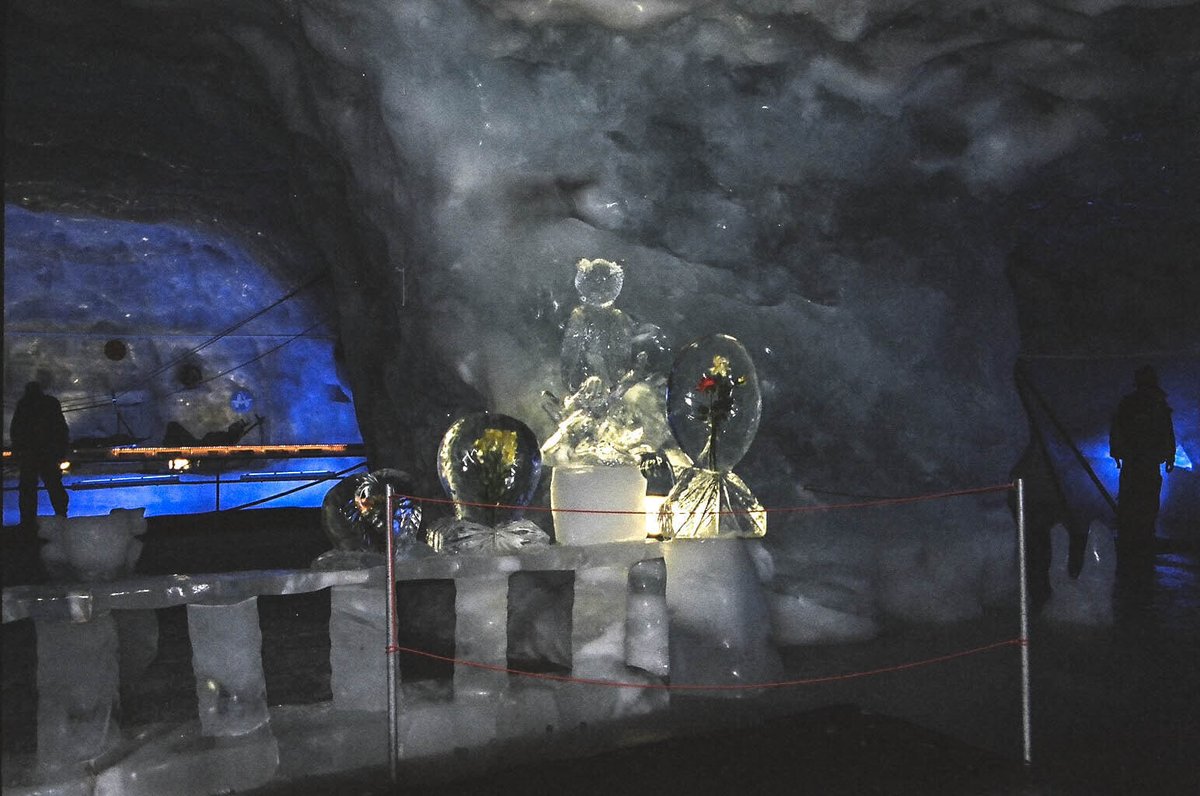

トンネルの出口に戻り、氷の洞窟を見に行った。洞窟の入口は、トンネルの出口直下にあり、一般観光客も大勢訪れていた。洞窟は奥深く、様々な氷の彫像が飾られていた。マリア像や遭難救助活動の氷像の前は、人だかりがあり、盛んにシャッターが切られていた。

結局、標高三千八百八十メートルのクライン・マッターホルンに、五時間あまり留まっていたことになる。

ツェルマットに下ると、頭上に晴れ間が見え、バーンホフの宿では、テラスにいたキャサリンが、笑顔で迎えてくれた。

キャサリンは、登山の様子など聞いてから、しきりと上の天候を気にしたので、尋ね返すと、泊り客のパーティが、その朝マッターホルンを目指していると、厚い雲がかかったマッターホルンの方角をじっと見ていた。

ツェルマットの町からマッターホルンが見える場所は、フィスバ川を遡った町外れと教会がある中央広場、それとこの駅前の三か所である。

バーンホフの西向きの部屋から、そしてこのテラスから、マッターホルンを大きく望むことができる。

このような特等地に、若い登山者が利用できる宿を設けたのは、若者とマッターホルンに何か特別の思い入れがあるのだろうか。

三人とも、マッターホルンの方に顔を向け、そのまま、しばらく歓談してから、我々は部屋へ上がり、荷物を開け、シャワーを浴び、くつろいだ。

日が暮れてから、スネガに上がるケーブル駅の手前で見かけたレストランに出かけ、夕食をとった。スイスの白ワインが旨かった。