湍津姫神社

宗像大社以外での「湍津」名称の神社は1か所のみ

関係のある神仏

八衢比古命(やちまたひこのみこと)=彦星

八衢比売命(やちまたひめのみこと)=織姫

久那斗神(くなとしん)=衝立船戸神(つきたつふなとのかみ)

関係する場所

壱岐島(いきしま) 左上

壱岐島 月讀神社

めちゃくちゃジオシティー感あふれるサイト!

「ようこそ壱岐へ」

Topic

この記事を書いている間に、あめのみなかぬし様からスカウトされた方の記事に出会う。

この方が記事を書かれた時期、わたしはあめのみなかぬし様から、あめのみおや様へと守護が移されています。現在は完全にみおや様の力によって、神霊たちの歴史修正に奔走しています。

あめのみなかぬしさまがサポートのような位置になったので、今後みなかぬしさまはどうなさるんだろう、と思っていたところでした。

これまで、あめのみなかぬし様から歴史改ざんの修正を依頼された、という話をいちどもみかけたことがありません。興味深かったのでフォローさせていただきました。

あめのみなかぬし様もご分霊が多所におられるので、語り口からしてわたしとは別の場所におまつりされている分霊なのでしょうか。

数日前に森戸神社への誘いを受けたばかりで、もしかしてそちらにまつられているあめのみなかぬしさまだったりしないかな?

**

別案件、スセリヒメについて古事記に記述がないこと、系譜に存在しないことを確認した。

Report

湍津姫については前段がかなり濃い。それを伝えなければと思うが、何しろ秘匿事項とのことなので書くことができないのが残念すぎる。

いうなれば、私のような未来人が、過去の伝承に入り込んで自ら神の依り代となる・・・ということをやっていた。それがこの湍津姫=中津宮の重要な分岐点となる。

市杵島姫というのは、華族集団によりかなり前々から呪詛柱としての役割を担わされてきたのではないか。

一般の方々が宗像三女神を知ろうとするとき、その名前の複雑さから彼女たちの存在認識が曖昧になっていくことを狙った動きがみられる。

それとは別になるのか、宗像三女神のうち、奥津宮・中津宮の関係性は、現皇室の眞子さま・佳子さまに移床する。特に中津宮を視る時に、かならずといっていいほどおふたりの関係に介入するエネルギーがあらわれる。

(2024年現在 眞子さまは皇室から外れています)

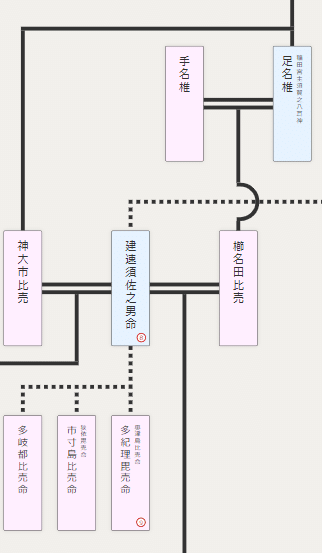

系譜

古事記の系譜

宗像大社公式

公式HPの由緒は日本書紀がベースになっている。

國學院データベース「宗像大社」

抜粋-

「沖津宮」(沖ノ島)

「中津宮」(大島)

「辺津宮」(田島)

の三つの宮から成る神社。

『日本書紀』巻第一神代上第六段一書第一に、日神と素戔嗚尊とのうけいによって誕生した三女神を、日神が筑紫洲に降し、

「道中に降り居て、天孫を助け天孫の為に祭られよ」

と教えたことが見え、これが当社の創祀であるという。

同段一書第二には、

市杵島姫命は「遠瀛(おきつみや)」に鎮まる神

田心姫命は「中瀛(なかつみや)」に鎮まる神

湍津姫命は「海浜(へつみや)」に鎮まる神と見え

それぞれ当社の沖津宮・中津宮・辺津宮のことであるとされる。

『古事記』では

多紀理毘売命が「胸形の奥津宮」

市寸島比売命が「胸形の中津宮」

田寸津比売命が「胸形の辺津宮」

に鎮座する神であると伝える。

奉斎氏族については、『古事記』と『日本書紀』巻第一神代上第六段本書は「胸肩君」とし、第六段一書第三では「水沼君」とする。

古事記、日本書紀間で神名に違いはあるものの、奈良時代には既に当社が現在地に鎮座し、三女神が祭られていたことがわかる。

昭和二十九年(1954)以降の数度に渡る「沖ノ島祭祀遺跡調査」によって、多くの神宝が出土した。そのことから、古来より海上交通守護の神として朝野の信仰篤く、朝廷による祭祀が行われていたことがことから明らかにされている。

延喜式神名帳、筑前国宗像郡に「宗像神社三座」とあり名神大社に列する。

〔勅使差遣〕

465年 第21代 雄略天皇 『日本書紀』

838年 第54代 仁明天皇 『続日本後紀』

842年 第54代 仁明天皇 『続日本後紀』

870年 第56代 清和天皇 『日本三大実録』

1017年 第68代 後一条天皇『日本紀略』

Think

公式の宗像大社が日本書紀を由緒としている点で、湍津姫が存在そのものを改ざんされている可能性はある。

日本書紀は日本の古い時代の神々を侮蔑し、分け隔てるために書かれている、と みおや(あめのみおや)は云う。

(*存在本人の希望により敬称をはぶいています)

日本書紀の撰者(せんじゃ:編集者)を務めたのは、天武天皇の第3皇子である舎人親王。 実務には学者で貴族の「紀清人」(きのきよひと)、官吏(かんり:役人)の「三宅藤麻呂」(みやけのふじまろ)などが参加しました。

心象リーディングの視点からいえば、名前ごとに人格がわかれており

祭祀の霊的能力により無用に分霊化された存在

意図的に分霊化され呪詛柱にされた可能性のある存在

日本の霊的守備を崩壊させるための仕組みとして動かされている存在

など、湍津姫のそれぞれの名前ごとに、過剰に分霊化されている感触を受ける。

noteを湍津姫から書き始め、市杵島姫でも中津宮でもなく「湍津姫」とひとくくりで書き始めていることも、何かを暗喩しているのでしょう。