藤村生誕150周年記念 小諸旅行記 ②中棚荘編

前回の「懐古園編」に引き続き、今回は小諸にある藤村ゆかりの温泉宿、中棚荘さんについてご紹介していきたいと思います……!

(例によって、手ブレ等でうまく撮れていなかった箇所については2021年にお邪魔した際の写真を使用しています……)

中棚荘と島崎藤村

小諸といえば! 藤村ゆかりの温泉宿、中棚荘さん……!

ラウンジでは藤村直筆の手紙や原稿、初版本などを見ることもでき、廊下やロビー、温泉場の脱衣所にまで藤村直筆の拓本がいくつとなく飾られている、まさに藤村づくしの旅館です! 藤村文学好きの方なら絶対に楽しめる……楽しめるを通り越してあまりにも藤村に囲まれているので緊張してしまうくらいの場所なので、小諸へ訪れた際は(日帰り温泉の営業もありますので)(※用営業日確認)必ず寄って欲しいおすすめ温泉旅館です。

冬期(10月~5月)は藤村の有名な詩、「初恋」にちなんで林檎風呂をしていることでも有名です。

明治33年創業の「中棚荘」、小諸義塾塾長の木村熊二の書斎であった「水明楼」という建物の傍に、木村熊二の発案で掘り始めた温泉が始まりだそうです。当時の経緯や来歴などについては女将さんのインタビュー記事や、中棚荘さんによる「中棚温泉の歴史」を是非ご覧ください!

私ども(中棚荘)の敷地内に木村熊二先生の書斎があり、そこに藤村が足しげく通っているうちに、木村熊二先生の「ここの土地も掘れば温泉が出るのでは?」とのアドバイスで先代が掘ったところ、思っていた以上の湯量がありました。

当初は「大衆浴場」という形で始めたのですが、非常に効能があるのがわかり、遠方からいらっしゃる方も大勢いて、翌年に許可を得て旅館を始めました。そのときは島崎藤村も、生徒と一緒に鍬を持って鉱泉開発に携わったということです。

「島崎藤村も愛した宿「中棚荘」の歴史ある部屋に泊まろう!」(アクセス日:2022/11/7)

その頃、木村熊二の教え子であった島崎藤村は、小諸義塾の英語と国語の教師をしながら、恩師である木村熊二の別荘の「水明楼」へよく足を運んだとされ、水明楼のすぐ近くにあった「中棚鉱泉」をよく利用していたとされています。赤みがかった酸性の鉱泉は、藤村も非常に気に入り、時には小諸義塾の生徒を連れて足繁く通ったということです。……開業当初は木村熊二や島崎藤村も「中棚鉱泉」の営業を手伝っていたといわれています。

「藤村が泊まったことのある宿」という意味で藤村に所縁のある老舗旅館はいくつかありますが、藤村も「鍬を持って鉱泉開発に携わった」温泉、「営業を手伝った」温泉というのは恐らく中棚荘さんだけではないでしょうか……。島崎藤村が鍬を持って開発に携わった温泉に入れるというのは非常に感慨深いですね。感慨深いを通り越して畏れ多いまである……。

小諸を中心に描いた藤村の写生文『千曲川のスケッチ』には「中棚」という章があり、そこで今の中棚荘の前身である「中棚鉱泉」について何度か言及されています。

八月のはじめ、私はこの谷の一つを横ぎって、中棚の方へ出掛けた。私の足はよく其方へ向いた。そこには鉱泉があるばかりでなく、家から歩いて行くには丁度頃合の距離にあったから。

中棚の附近には豊かな耕地も多い。ある崖の上まで行くと、傾斜の中腹に小ぢんまりとした校長の別荘がある。その下に温泉場の旗が見える。林檎畠が見える。千曲川はその向を流れている。

この連中と一緒に、私は中棚の温泉の方へ戻って行った。沸し湯ではあるが、鉱泉に身を浸して、浴槽の中から外部(そと)の景色を眺めるのも心地(こころもち)が好かった。湯から上っても、皆の楽みは茶でも飲みながら、書生らしい雑談に耽ることであった。林檎畠、葡萄棚なぞを渡って来る涼しい風は、私達の興を助けた。

言わずもがな、ここに出てくる「鉱泉」、「温泉(場)」はこちらの中棚鉱泉のことを指しています。尚、少々分かりづらいのですが、文中に出てくる「中棚」とは温泉場そのもののことではなくこの辺りの地名です。(現在も中棚荘さんの住所は「長野県小諸市古城中棚」です)

小諸駅から千曲川までの急な傾斜のちょうど中ほどに位置する中棚荘さん、実際にあの坂を行き来してみると、なんとなくこの「中棚」という名前がしっくりくるような気がします。

小諸駅からは坂を下ること15分ほどでしょうか。傾斜はかなり急ですが、所々に看板などあり迷うことなく辿り着けるのではないかと思います。

藤村ゆかりの品々

看板にある「文学の温泉宿」という名前の通り、一歩入るとそこはもう島崎藤村ゆかりの品々に囲まれた空間……まず受付前に藤村「千曲川旅情の歌」の拓本が掲げられています。

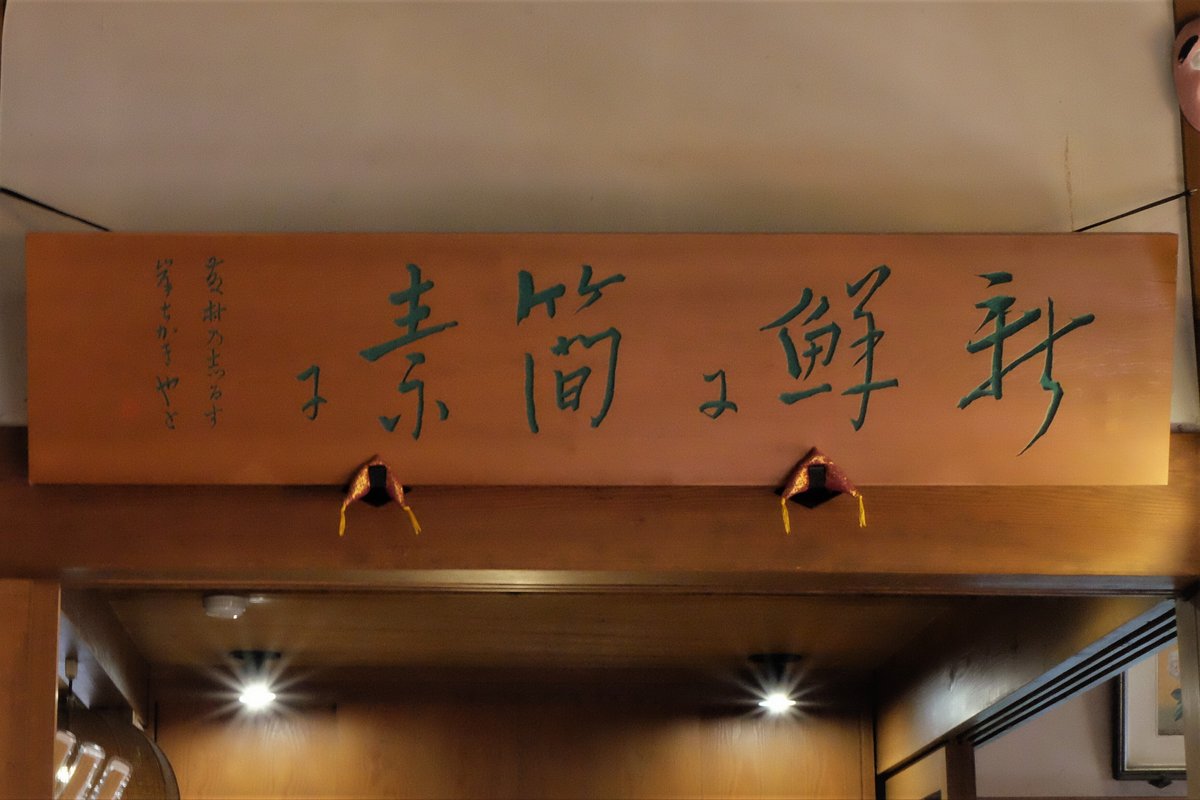

この他にも、かの有名な「新鮮に簡素に」を始め、いたるところに藤村の筆跡が飾られています。

後者2つは異なりますが、「千曲川旅情の歌」や『千曲川のスケッチ』の序に登場するフレーズでもある「新鮮に簡素に」など、やはり小諸時代の藤村を思わせる言葉が多い印象でした。

(「東に起き……」は昭和7年刊行『藤村女子読本』第一巻第一貢に藤村が選んだ言葉、「ふるさとの言葉」は昭和3年4月に藤村が故郷である馬籠の神坂小学校での講演にて語った言葉)(出典:明治書院『島崎藤村事典』、それぞれ「藤村女子読本」「馬籠」の項より)

どこもかしこも藤村だらけでどう切り取っても大変素敵な空間なのですが、やっぱり中棚荘さんの中で一番素晴らしいのはラウンジにある直筆原稿&手紙、それから初版本を始め多くの絶版本が並んだ本棚かと思います。(他のお客さんの迷惑にならない範囲で)撮影OKというのもまた……直筆品や初版本を撮れる機会は貴重だと思うので……。

藤村が小諸にて起稿した『破戒』はもちろん、小諸にいる頃に出版した詩集、落梅集の初版本もありますね!

本当に中棚荘さんあまりにも良すぎて写真ばっかりになってしまう……。

藤村の短篇好きの身としては、新潮文庫の藤村短編集たちが一通り並んでいたのがかなりグッときました。絶版で通販じゃないと中々手に入らないし……。

藤村全集は、ラウンジにあるこの大正11年の藤村生前に出版されたものの他、大正館の廊下にも筑摩書房の昭和32年版が置いてありました。

ラウンジの中央には暖炉がありまして、その上には藤村の次男、島崎鶏二さんが描かれた「藤村像」が据えられています。小諸旅行記①の方でも少し言及しましたが、鶏二さんは弟の島崎翁助さんと共に川端画学校に通った画家であり、彼の描いたこの「藤村像」は先日(2022年7月)岩波文庫より発売された『島崎藤村短編集』の表紙にも使用されていますね!

余談ですがこの絵が使われた『島崎藤村短編集』、大変素敵な短編集ですので、藤村文学好きの方にはもちろん、「藤村はあんまり読んだことないけど気になるな~」という方にもおすすめです……! 旅のお供に、気軽に読める文庫本の藤村短篇集などいかがでしょう……?

島崎鶏二さんは、先ほどチラッと登場した『藤村女子読本』の装丁および装画も担当されていたそうです。父子で一冊の本を作れるのいいですね……藤村はお子さん達をとても大切にされていた印象があるので、なんとなくこういう話を聞くと勝手に「藤村も嬉しかったんじゃないかな……」と思ったりもします。どうなんでしょうね……。

ラウンジ内には椅子やソファが置いてあり、藤村文学に囲まれながらゆっくりと過ごすことができます。こちらのラウンジは日帰り温泉の際にも覗くことができるので、湯上りにゆったりと藤村文学に浸ってみるのもおすすめです!

温泉 ~林檎風呂~

お風呂は平成館を通り抜けた先にあるのですが、前述の通り、10月~5月の間は林檎風呂といって内湯の浴槽内に林檎が浮かべられていてとっても気持ちのいいお湯です。(浴室内は写真NGなので、公式HPなどから是非雰囲気を味わってみてください~!)

脱衣所と内湯の間に仕切りがなく、湯舟→洗い場→洗面台→脱衣所の順に一段ずつ高くなっている造りなのですが、山間の明るすぎない落ち着いた浴室内が温かなランプで照らされている雰囲気も大変風情があっておすすめです。露天風呂は少し温めで長湯ができるのも個人的には好きポイントが高かったです!

露天風呂に「中棚荘の露天風呂は虫や葉っぱたちも大好きです。ときどき遊びに来ています。御気になるようでしたら逃がしてあげてください」という旨の看板と小さな金網的なものが置かれていたのもとても好きでした。自然の中にあり、排他的な態度をとるまいとする姿勢は島崎藤村の文学に通ずるところがあるのではないでしょうか……。単に所縁の宿というだけでなく、小諸時代の藤村の「新鮮に簡素に」の精神を引き継いでくれているような感じがして、勝手にちょっと嬉しくなってしまいました。

ちなみに中棚鉱泉は飲むこともでき、お風呂までの道中に飲泉用の蛇口と紙コップが用意されています。鉱泉というと飲みづらい印象もありますが、そこまで硫黄のにおいがキツいということもなく、ちょっと塩味のある飲みやすい温泉でした。宿泊時には室内の冷蔵庫にもこちらの飲泉が汲んであります!(苦手な方向けにペットボトルのミネラルウォーターもありました)

客室と朝ご飯 ~藤村の間~

客室ですが、平成館の1階や大正館のお部屋には、「千曲」「初恋」「新生」「草枕の間」「旅情の間」「浅間の間」などなど、藤村文学の作品名や「千曲川旅情の歌」に出てくる言葉からとった名前がつけられています。食事用のお部屋も「若菜」や「落梅」など、藤村の詩集からとった名前が付けられていました……!

また、大正館2階の角には藤村が好んで泊ったという藤村ゆかりの部屋、その名も「藤村の間」があります!!! 今回私は畏れ多くもこちらの部屋に泊ったのですが、掛け軸から鍵まで藤村づくしで本当に凄かった……これはもう島崎藤村のテーマパークといっても過言ではない……STL(島崎藤村ランド)……。

藤村の御尊顔まで描いてある……似ている……

あとは部屋の内外にある座布団まで「千曲川旅情の歌」の抜粋なのにはびっくりしました……すごい、本当に藤村づくし……でも「この上に尻を据えるの……!?」と思ってめちゃくちゃまごついてしまいました。これは……新手の踏み絵……?(物は使ってなんぼという気持ちもあるので結局座りました)

鍵や掛け軸は「藤村の間」以外のお部屋でも、藤村ゆかりの部屋ではそれに関連したものが飾られているようです。こちらは「新生」のお部屋に泊った相互の方のツイートなのですが、やはり鍵や掛け軸に『新生』からの引用が使われていたそうです! いつか全部屋コンプしてみたい……。

#とーそん旅

— 岩尾 葵@🥐🍬通販固定 (@180a01) October 29, 2022

とーそん「ところで今回泊まった宿はご本家の著作にちなんだ名前が付けられてる部屋もあるんだけど、僕がいた部屋の名前は『新生』。鍵にも名前があって、裏面には著作の一説が引用されているよ。部屋の掛け軸も著作の引用、『新生』の百四十の節子の手紙の部分だね。宿の拘りを感じるよ」 pic.twitter.com/c3pZJmUqVu

公式サイトからの予約は「大正館」「平成館」というところまでは選べるのですが、その中でどこの部屋に泊りたいというのは(恐らく私が見た範囲では)選べなさそうだったので、「藤村の間(あるいは他の特定の部屋)に泊りたい!」という方は電話予約がおすすめです! 私も今回は直接中棚荘さんに電話して、「藤村の間」が空いている日に部屋指定で予約を入れて行きました。

ちなみに靴箱には各部屋のシールが貼ってあるので、「藤村の間」に泊まると「藤村」と書かれたところに靴をいれることになります。ヒェ……

同様にご飯の際も部屋の名前を記した札が机に置かれてありまして、「藤村」と書いた札が置いてあったので終始ドキドキしながらご飯をいただきました……。

このご飯がまたとっても美味しくてですね……。朝からボリュームたっぷりで、麦とろご飯はおかわりまでいただけてしまうのでお腹いっぱい旅館の朝ご飯を堪能することができます。手の込んだおかずがたっぷりで、「林檎の糠漬け」などちょっと珍しいメニューもあり、視覚・味覚ともに楽しめる素敵なご飯でした。

私は元々好き嫌いが非常に多く、偏食に頭と手足を生やして命を吹き込んだみたいな人間(葉物野菜にきのこ類は全滅、お魚もほとんど食べられずお肉も基本的には鶏肉しか食べないので、ビタミン剤とイージーファイバーとプロテインに頼って生きるエクストリーム食生活をしがち)なのですが、中棚荘さんの朝ご飯は美味しく完食することができました。

余談ですが、元々島崎藤村はお野菜やきのこ好きなイメージだったので好き嫌い減らしたいな~と頑張っていて、小諸に来てからは特に(ひとり旅だったこともあり)「藤村所縁の地に来てフードロスを出すわけにはいかない……!」という気持ちで色々なものを頑張って食べるようにしていたのですが、そうしたらこの2泊3日の旅行だけで、この廿云年間どう頑張っても食べられなかった大半の好き嫌いを克服することができました! 帰宅してから家族や友人に「どうしたの!!?!?」と驚かれるくらいに食べられるようになった……これが島崎藤村の力……すごい……やっぱり島崎藤村は健康に良い……。

いやそれにしても中棚荘さんのご飯本当に美味しかったのでおすすめです、次来るときは夕飯もつけたい……。

はりこし亭

ご飯と言えば、中棚荘付近には同旅館が経営する「はりこし亭」という和食屋さんもあります。中棚荘からさらに坂を下ること数分、位置関係でいえば大体中棚荘の裏手あたりでしょうか……。

名前の由来は『千曲川のスケッチ』の「山村の一夜」より。

君はまだ「ハリコシ」なぞという物を食ったことがあるまい。恐らく名前も聞いたことがあるまい。熱い灰の中で焼いた蕎麦餅だ。草鞋穿で焚火に温(あた)りながら、その「ハリコシ」を食い食い話すというが、この辺での炉辺の楽しい光景(ありさま)なのだ。

『島崎藤村事典』の「ハリコシ」の項によれば、別名「ヤキモチ」とも言うそうで、練ったそば粉を饅頭ほどの大きさにし、中に味噌や黒砂糖を入れて囲炉裏の温灰に埋めて焼いたものだそうです。美味しそう……囲炉裏はちょっと難しいですが、要するに蒸し焼きということでしょうし、その内どうにか再現レシピとかやってみたいですね……。

今回私は旅程が合わず(貸し切りだったり満員だったり)はりこし亭でご飯をいただくことはできなかったのですが、次回こそはしっかり予約を入れてお邪魔したい……くるみ蕎麦とかあるらしい、美味しそう……。

先日Twitterでもご紹介しましたが、はりこし亭さん前の駐車スペースには種田山頭火の句碑もあります。

本日bnal実装の山頭火ですが、彼は小諸にある藤村ゆかりの温泉旅館「中棚荘」(当時は中棚鉱泉)にも泊まったことがあるそうな……

— すてふ (@steharu1059) November 1, 2022

中棚荘裏手にある同旅館経営のお食事処「はりこし亭」前に山頭火の直筆句碑がありました pic.twitter.com/TpGUbcBBxu

特にこの句碑3つ目の句、「ゆふかぜさわがしく わたしも旅人」の隣には「藤村をおもふ」と書かれています。直接の交流などはあまり聞いたことがないのですが、こんな繋がりがあったとは……と意外な発見をすることができました。

水明楼

中棚荘の敷地内には、同旅館が管理をしている「水明楼」という建物があります。中棚荘の歴史についての項目でチラッと出てきていましたが、これは小諸義塾の塾長である木村熊二さんの別荘で、小諸時代の藤村が足繁く通った場所でもあります。

この温泉から石垣について坂道を上ると、そこに校長の別荘の門がある。楼の名を水明楼(すいめいろう)としてある。この建物はもと先生の書斎で、士族屋敷の方にあったのを、ここへ移して住まわれるようにしたものだ。閑雅な小楼で、崖に倚(よ)って眺望の好い位置に在る。

水明楼へ来る度に、私は先生の好く整理した書斎を見るのを楽みにする。そればかりではない、千曲川の眺望はその楼上の欄(てすり)に倚りながら恣(ほしいまま)に賞することが出来る。対岸に煙の見えるのは大久保村だ。その下に見える釣橋が戻り橋だ。川向から聞える朝々の鶏の鳴声、毎晩農村に点つく灯(あかり)の色、種々(いろいろ)思いやられる。

明治書院『島崎藤村事典』によれば、水明楼は明治31年5月の建築で110㎡、2階に2室、1階に1室というつくりだそうです。木村熊二の死後は遺族が住居としたそうですが、昭和36年に小諸市が「木村熊二記念館」として保存することを決め、現在は中棚荘さんが管理をしていらっしゃいます。

今は外観のみで中を見ることはできないようですが、建物のすぐそばまで行けるので、2階の方を見上げながら、かつてあの窓から藤村が千曲川を見下ろしたんだなぁ……と思いを馳せることができます……。

その他中棚荘周辺

中棚荘の入り口の坂を上がったところに「初恋ポスト」なるものが置いてありました。

中棚荘さんでは藤村の詩「初恋」にちなんで「初恋はがき大賞」というものを開催しているそうです。林檎風呂のときも思ったのですが、中棚荘さん中々に「初恋」推しですね……! 「初恋」はどちらかというと馬籠にいた頃の思い出なので小諸はあまり関係ないといえば関係ないのですが、教科書にも載っており「万人に分かりやすく象徴的な藤村作品」という意味では藤村ゆかりの宿、中棚荘さんに大事にされているのも分かる気がします。

「千曲川旅情の歌はがき大賞」とか作りづらいですしね……。

中棚荘メインの建物(ラウンジなどがある平成館)の裏手には土蔵があり、そこでも本を読んだり湯上りの時間をくつろいだりなどすることができます!

余談ですが、この土蔵の前や大正館のロビー的なところなど何ヶ所かに百合の花が生けてありまして、ちょっと透谷の「折れたまま 咲いて見せたる 百合の花」の句を思い出しました……。

またこの土蔵の道路を挟んで反対側の奥には山羊さん達も暮らしていて大変可愛かったです……仔山羊もいた……

館内にいるウーパールーパーも可愛かったです。

そんなわけで、島崎藤村ゆかりの宿、中棚荘さん本当に藤村づくしでとっても楽しい居心地の良い旅館でした……!

インスタなど拝見すると最近はお米作りなどもしているそうで、山羊の飼育などもそうですが、農業や農家の暮らしに興味のあった藤村を思わせる経営ぶりですね……!

まだラウンジの藤村の本も堪能しきれていないですし、そのうち私もまたお邪魔したいと思います!

皆さんも是非、小諸へ行った際は藤村記念館に寄りつつ中棚荘に泊まって小諸時代の藤村を堪能してみてはいかがでしょうか……!!