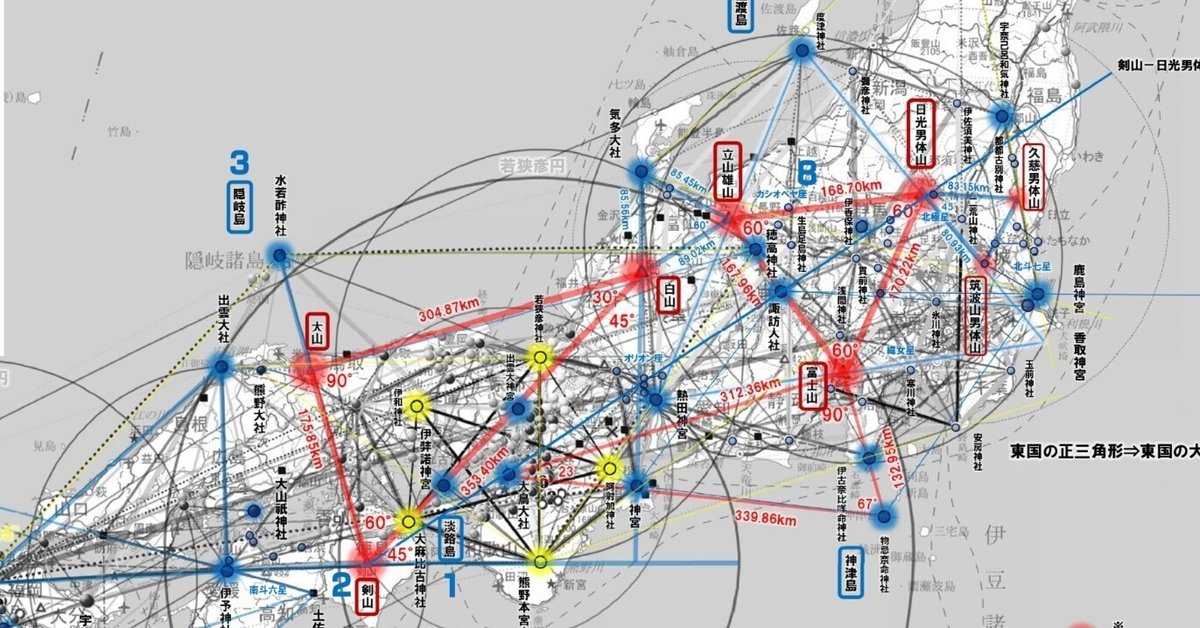

神社が描く図形~山々がつくる基準線

古来よりある神社の配置についての調査。

位置を決める際にはベンチマークが必要と思われますが、古代人は『特徴的な山』を見極めて設定したように思われます。

◎東国の『富士山』『日光男体山』『立山雄山』の三山。

距離と方位角を確認すると正三角形に近似します。

(地理院地図でのプロット位置は奥宮本殿で設定しました)

◎西日本では『伯耆大山』と『剣山』のライン。

ここに『白山』を加えると正三角形を半分にした直角三角形となります。(30°・60・90°の三角形)

ただし頂点の角度はその地点での方位角の差としています。

(距離や方位角は地理院地図測量計算サイトで求めています)

そして白山と立山雄山に能登国一之宮『気多大社』を置くことで、ここにも正三角形ができました。

◎北関東の3つの男体山。(日光・久慈・筑波山)

こちらは頂角45°の二等辺三角形。

ここに常陸国一之宮『鹿島神宮』を置くと直角三角形ができます。そして常陸国の7つの名神大社が『北斗七星』を象ります。

気多大社と鹿島神宮は東国を覆う大六角形の頂点となります。

六角形が北方の守護『玄武』図を表す亀甲と推定してします。

◎いくつかの神社が並ぶライン。

これらが収束していく点がいくつかあります。

出羽国の『鳥海山大物忌神社』

隠岐国の『水若酢神社』

筑紫国の『志賀海神社』

志賀海神社は信濃国の『穂高神社』と大きな平行四辺形っぽい形を形成しますが、ともに古代海人族『安曇氏』の祖神を祀る神社で興味深いです。隠岐も安曇族との関連が指摘されています。

◎山だけではなく『島』も基準点として用いられています。

伊豆国の神津島、隠岐島、そして『古事記』の国産みで誕生した大八島のあとに誕生したという六島の、姫島、周防大島、児島半島なども神社を結んでできる図形の構成点になっています。

これらが地上に様々な図形を描くために、基準点、基準線となっていると推測しています。数値の精度が結構良いので驚きます。