【投資🔰初心者】無料セミナーまとめ

今まで受講してきた無料オンラインセミナーで学んだ内容を、備忘録としてまとめました。

できるだけ元のセミナーリンクを貼ってあります。

※随時更新予定 最終更新 2022年10月

①株式投資アカデミー

楽天証券が行っている無料オンラインセミナーの名称です。

2022年は月に1回程度開催されており、アーカイブはYouTube動画にて視聴可能です。

このような方におすすめです!

・これから株式投資を始めたいと思っている

・米国株式市場の今後が気になる、米国株式投資のコツを知りたい

・投資を初めてみたいけど何から勉強すればよいか分からない

このようなことが学べます!

・米国株市場の今後の見通し

・国内株式・米国株式のテック株 注目銘柄

・米国株式の信用取引について

▶自分だけは損したくない人の投資心理学

画像は第2回ですが、第3回も一緒にまとめています。

分散投資(ドル=コスト平均法)

ファンド・ラップは初心者向け?

資産運用において、自分でコントロールできるものは以下の3つである。

・Allocation(資産配分)

・Risk(運用結果のブレ)

・Cost(手数料)

長期投資で大事なのは「複利効果」

「資産管理」と「投資」におけるリスクの違い

テーマ株投資の問題点

・投資対象を狭めてしまうことによるリスク

多くのテーマや業種に投資することで、技術革新や景気による影響が分散され、投資効果が更に安定するにもかかわらず、特定のテーマに集中することで逆にリスクが高まる。

・玉石混交になっている

テーマに入っていれば何でもかんでも一緒くたになっている

・タイミングを間違えやすい

話題になっているときには既に高値の可能性がある

一定のキャッシュ(預金)を持っておくことは重要

ステークホルダーバランス主義

▶実践!話題のETFを使いこなすコツ

国内ETFと海外ETF

・日本の取引所に上場するETFは基本的にインデックス連動型のみである。

・米国では、一般的な投資信託のように、超過収益を追求するアクティブETFも認められている。

つまり、積極的にリターンを追求したいなら海外(米国)ETFまたは投資信託がよい。

ETFと投資信託の違い

市場価格(取引所価格)と基準価格

ポートフォリオ作りの基本:コア・サテライト運用

コア銘柄は基本的に王道銘柄で構わない。

資産分散

・ETFの原理原則は効果的な分散投資である

例えば

S&P500と先進国株式やNASDAQ100、NASDAQ100と全世界株式などの組み合わせは分散効果が低い。

先進国株式と新興国株式、全世界株式とアップル株などもやや低いと考えられる。

S&P500と金(ゴールド)やS&P500と高配当・バリュー株などの組み合わせが分散効果が高い。

・バイプレイヤー型銘柄の活用法にも注目

・銘柄選びで迷ったら出来高と経費率を参照する

・レバレッジ型が有効に機能するのは、マーケットの方向性が読める場合である。

▶米国株式 本格再参入への道~日本投資家のための最強投資と最恐曲がり角~

田中泰輔氏の他の講演内容「ドル高円安クライマックス戦」も同時にまとめています。

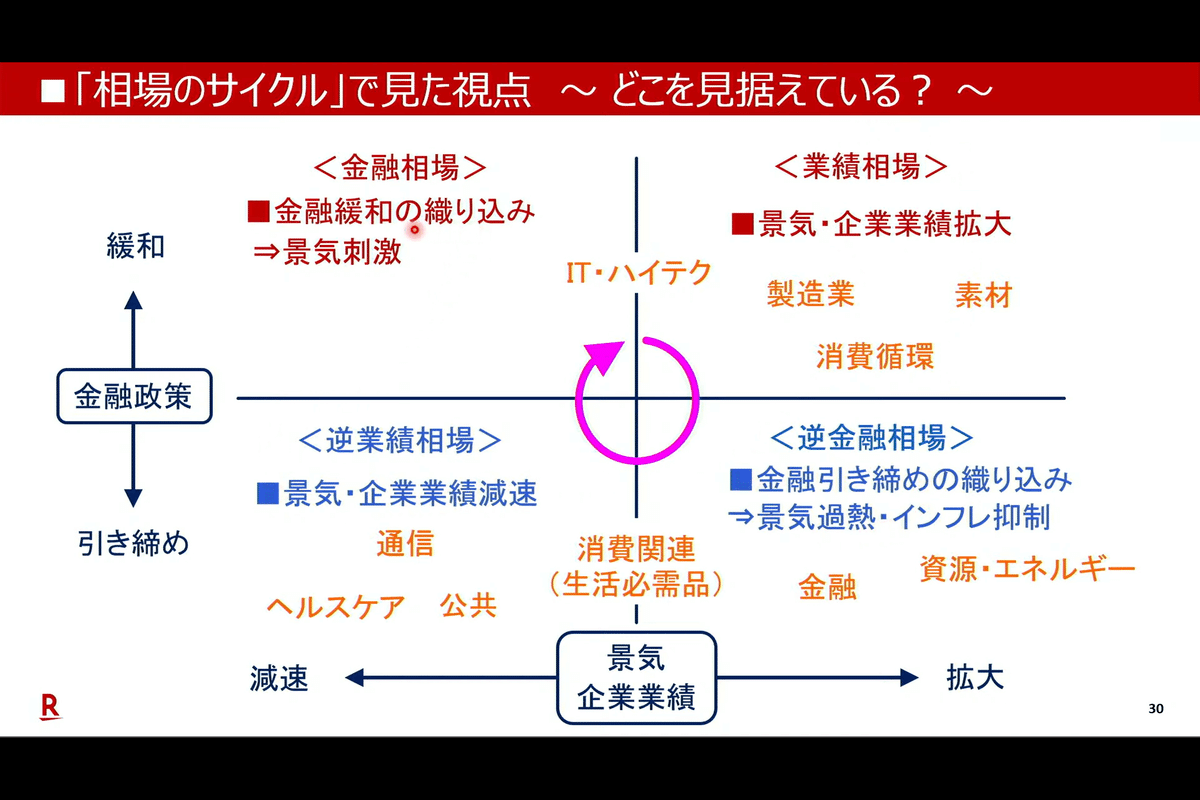

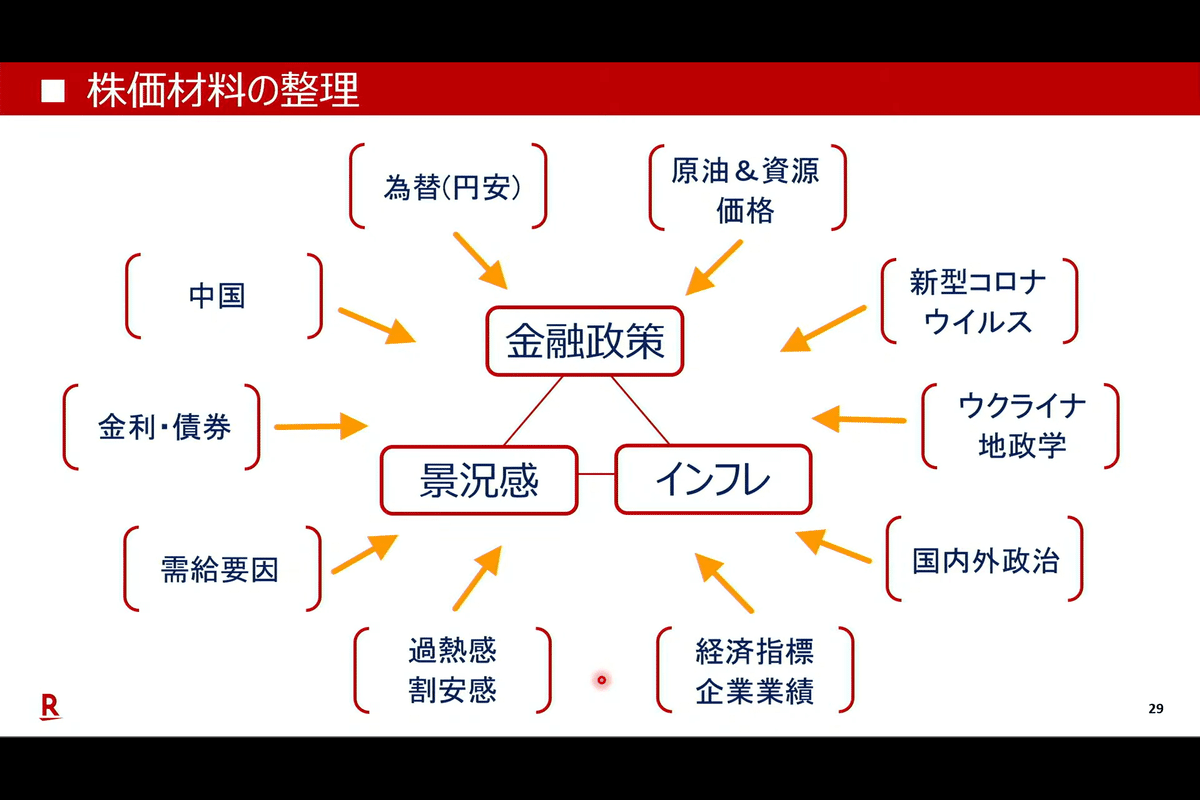

株式相場サイクル

株価材料の整理

テクニカル分析のポイント

・日足の移動平均線は50日と200日の注目度が高い。

・「逆張り」よりも「順張り」が優位

・見るのはトレンドの「発生」「継続」「転換」

・「節目」への意識

・「裏」をかかずに、メジャーなテクニカル分析・指標を見る

ギャン・アングル

順張り・逆張り

節目

「節目:株価の指示や抵抗、トレンドの目安とされる水準」

つまり、多くの投資家が意識しやすいところ

節目となるのは、

・直近の高値(安値)、年初来高値(安値)

・キリの良い株価水準

・過去のもみ合いやレンジ相場

・トレンドライン

・テクニカル分析 などがある。

「節目越え」=目標や目安の突破となるため、相場に勢いが出やすい。

MACD(移動平均収束発散)

日足とRSI

▶米株を使った資産形成の体験報告

米国株式について

S&P500

②経済ジャーナリスト 後藤 達也

後藤さんについては、個人的にnoteのメンバーシップにも加盟しているため、楽天証券セミナーでも講演とは別枠としてまとめていきます。

2%インフレ

今の2%インフレは

・エネルギー、穀物高騰

・円安➜海外の供給要因

・企業収益の圧迫

・賃金は鈍く、消費も弱い

対して、日銀の目指す2%インフレは

・強い需要による視野の広いインフレ

・「賃金上昇➜強い消費➜値上げ➜企業収益改善➜賃金上昇」の好循環

利上げとインフレ

中央銀行が利上げを行うと、いろんな金利が上昇して景気に逆風となる。つまり、利上げを行うことでインフレが抑制される。

FRBはインフレ退治に取り組んでいくためには利上げを加速する必要があり、対して景気や株価に配慮をすると利上げに慎重にならざるを得ないというジレンマをもっている。

金融緩和修正の可能性

・副作用が蓄積されている

・円安やインフレを政府や国民が懸念している

・そもそも金融緩和の効果が不透明である

・黒田総裁の任期は来年春

・緩和修正なら円高株安もありえる

信用取引

③楽天証券オンラインセミナー「混迷する時代 多角的な視点で捉える世界の今」

今日はこちらを聞き流していきます

— 白田🐰 | 投資🔰&雑記note (@srtmsr) July 9, 2022

めあてとしては、

・情報にたくさん触れる

・情報を結びつける機会を増やす

なので、一応気になるとこのスクショはとるけどまとめるのは保留#投資メモ #白田https://t.co/ai00Q2tu4D

▶「インフレ高騰で「思考転換」これからの株式投資戦略を紐解く」

投資対象は資産株の代表格、交易株式

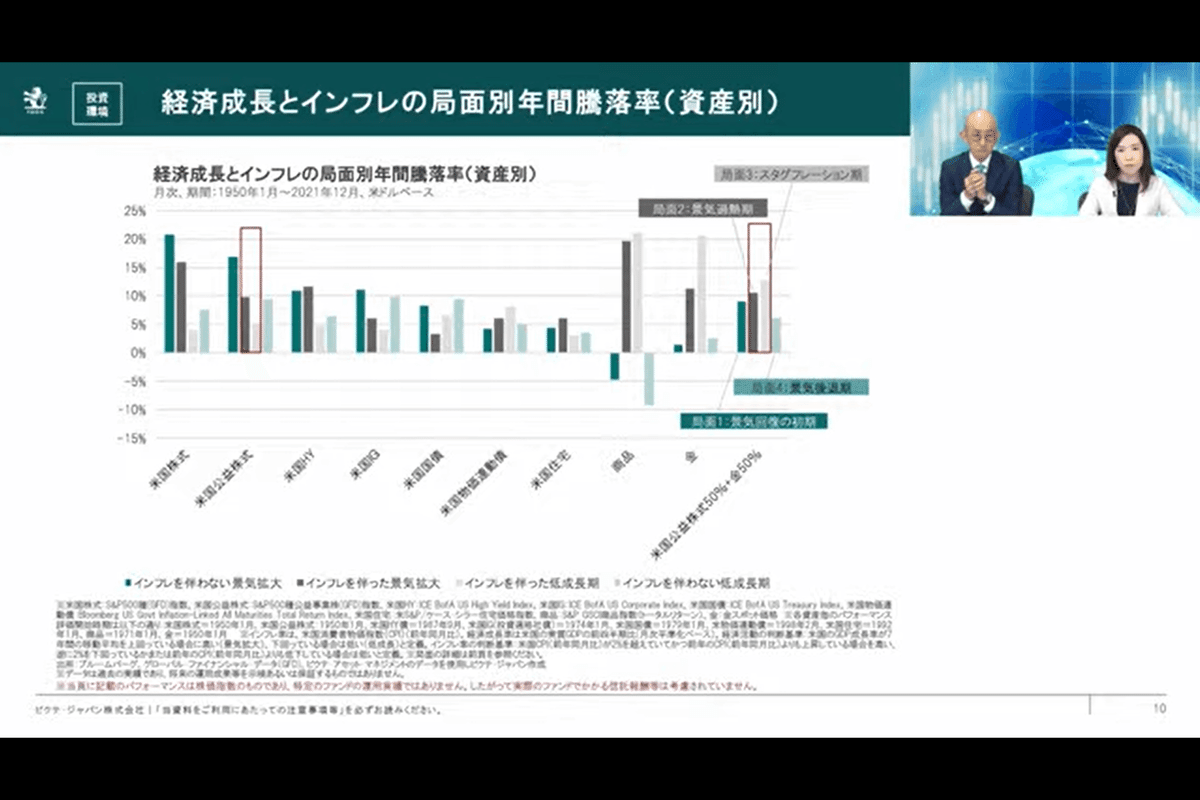

経済成長とインフレ

▶2022年後半の日本株投資戦略

景気循環

「山高ければ谷深し」

製造業中心のサイクル(20世紀)は、山が高く増産、設備増強があったが、その後の谷は深く減産、設備減損があった。

消費中心のサイクル(21世紀)は、消費が好調で山が低くかったため、消費減速となっても谷は浅かった。

コロナショック(2020年)は、谷が深く山が高いため、これから谷が深くなることも考えられる。

日本株は、相対的に堅調であるといえる。

強材料としては以下が挙げられる。

・円安と物価上昇…企業業績にプラス

・リオープン…内需回復の期待

弱材料は以下のとおりである。

・米国リスク…インフレ、金融引き締め、景気後退

・ウクライナ危機…ロシア事業減損リスク、欧州景気減速

・中国リスク…中国景気後退

「ダウの犬」戦略を応用

①NYダウ採用の30銘柄の配当利回り上位10銘柄に等金額投資をする

②1年後にリバランス

・配当利回り上位10銘柄から外れた銘柄を売却する

・配当利回り上位10銘柄に新規に入った銘柄を購入する

短期トレードは13週移動平均線が上向きの時に限定

▶混迷の時代を生き延びるための投資戦略

バブル崩壊のパターン

強烈な下げ期間は1~2年のため、下げを待ってそこから時間分散投資を開始していく。

▶ファンドマネジャーが語る「次の一手」~日本株の可能性~

東証の市場区分変更

④Money Foward(プレミアム会員限定)お金のプロに学ぶオンラインセミナー

会員限定セミナーのため、一応スクリーンショットの掲載や引用はせずに、自分なりのまとめとして残しておきます。

▶「これからどう増やす?資産形成中級者になるための投資資産の選び方」

資産運用のルールつくり

① 資産運用の目的を考える

② 運用収益の目標を設定する

③ リスク許容度を設定する

④ 投資環境と投資方針を決める

⑤ アセットアロケーション(資産・業種・地域の配分)

⑥ 銘柄選択をする

⑦ ロスカットルール等含む売買執行の方針を決める

⑧ モニタリング方針、リバランスの基準をもつ

⑨ 投資方針を変更する基準を決める

ETFの選び方

・経費率が0.03~0.2%程度

・全世界株式型か米国株式型

・純資産総額が50億円以上

・出来高3万口以上

株式投資のポイント

・「長期的な潮流」予想ではなく事実を考えることが大切

例えば、人口動態、世界的な高齢化、リモートワーク等

・「消費者目線」で商品やサービスを考える

例えば、行列、商品の売り切れ、ダウンロード急増、コラボ等

・会社ならではの強みがあるか

例えば、顧客数、販売網、特許、プラットフォーム、投資資金等

・「売上高」と「営業利益」が両方とも右肩上がりか

営業歴だけ伸びている場合は、経費削減による効果で今後の成長サインではない場合がある。

⑤今すぐ使える知識満載!小次郎講師と一緒に学ぶ「米株信用」のツボ

✅期限なし

— 白田🐰 | 投資🔰&FP3級チャレンジ中 (@srtmsr) October 13, 2022

✅レバレッジ2倍

✅円90%・米株70%で評価

✅ポイントが貯まる

✅から売りができる

「3分割買い」「つなぎ売り」いまいちよう分からん・・・

米国株安だから買いだとしても円安すぎて躊躇しちゃう

これからも円安進むのかな#投資メモhttps://t.co/w421lP0hQw

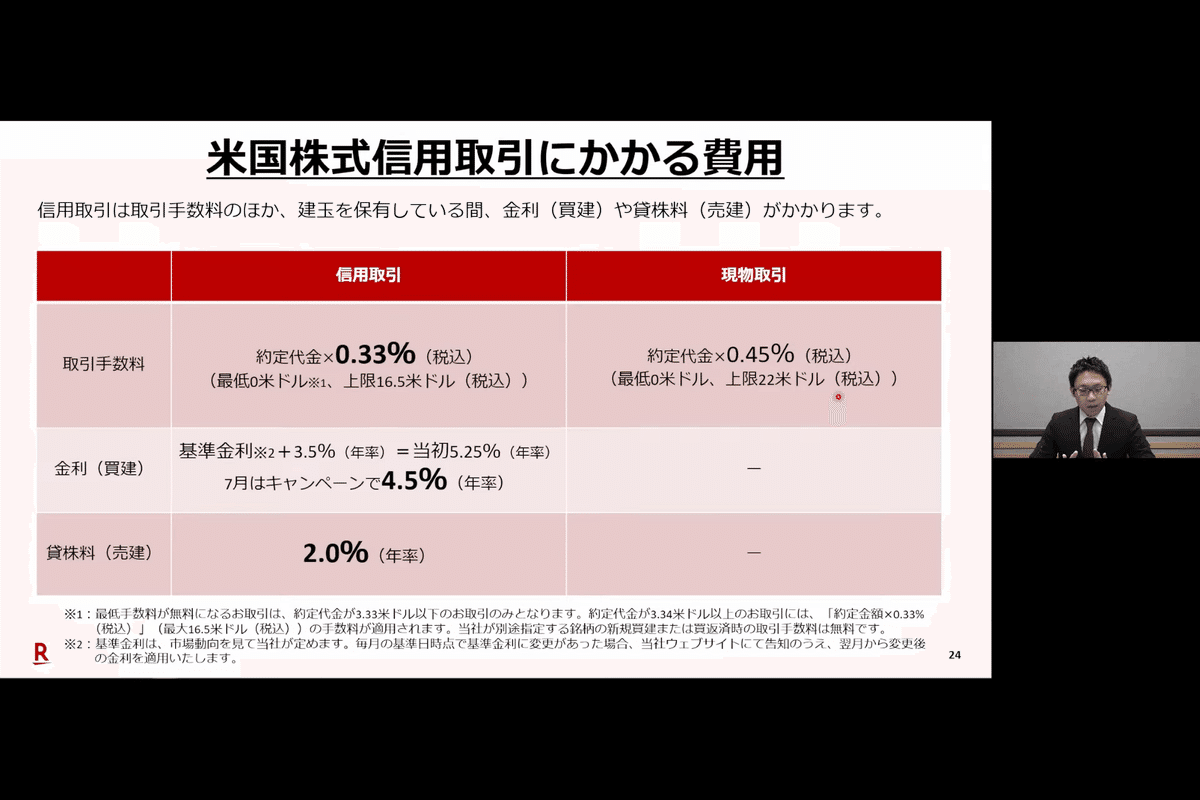

楽天証券デリバティブ事業部による「米国株式信用取引で資産運用をステップアップ!」の内容を一部掲載しています。

米国株信用取引

楽天証券だけのメリットとして、

・日本円で取引できる(95%評価)

・現物米国株が証拠金として使える(70%評価)

・信用取引でも楽天ポイントが貯まる

・空売りも可能 もある。

追証(追加保証金)

3分割買い作戦

①最初に買う資金の1.5倍の資金を用意する

・例)1,000ドルの株を10株買う

・通常1万ドル=145万円(1ドル=145円換算)が必要

・その時1.5万ドル(約218万円)で10株買う

※上昇したらそのまま、利益を取る

②2割下がったところで同量追加買い

・800ドルで10株買う

(買値の平均値が900ドルに下がる)

※その後上がれば、そのまま20株で利益を取る

③さらに2割下がったところで同量追加買い

・600ドルで10株買う

(買値の平均値が800ドルに下がる)

・ここまで追加の資金は必要なし

※その後上がればそのまま30株で利益を取る

リスクヘッジのつなぎ売り戦法

①長期保有目的の買いを持つ

下がったところで買うと特に安心

②買いを持った後に下がったら、一時的につなぎ売りをする

③下げ局面が終わったら、つなぎ売りは決済する

空売りとつなぎ売りの違い

空売りは下がると利益、上がると損失となる。

つなぎ売りは、同量の買いポジションがあるので、下がっても上がっても損失はない。

⑥ETFカンファレンス2022

▶2023年のグローバル市場見通し ー 知っておきたいETFの「勘どころ」ー

ETFについて

▶「銘柄の選び方がわからない!」に、 プロ3名がズバリ答える!パネルディスカッション

為替ヘッジ

▶~ 人生に保険をかけるように資産運用にも保険を… 金の活用方法 ~

「金の最大の弱点は、金利がつかないこと」

2022年は

・欧米での金利上昇は、金価格に逆風(アゲインスト)な環境

・NY金先物は下落するも直近高値から20%超の下落ではない

・国内金価格は為替円安を受けて歴史的高値水準を維持

⑦井村 俊哉氏出演!ON COMPASSトークイベント

αの極大化を狙う運用方針

①投資対象:本源的価値の半額に見える銘柄

②時間軸:PLが見通せる2~3年程度

③ポートフォリオ:αが多い銘柄への集中投資

チームの監督になる

・不調の選手はベンチに下げる

・調子のよい選手は外さない

・選手の体調管理に努める

いいなと思ったら応援しよう!