アニメになった児童文学から見えてくる世界<19>:本当の幸福とは?前へ進め!

エクトール・マロ作「家なき子」は児童文学の古典として、英語圏やフランス語圏で長く読み継がれてきましたが、日本においては、1977年から1978年にかけて放映された名作アニメによってむしろ知られているでしょうか。

マロ原作の邦題と同名のタイトルを持つテレビドラマが二十世紀の終わりに一世を風靡して、「家なき子」と言えば、むしろそちらの方を思い浮かべる方も多いのでしょうが、マロの原作は出版 (1878年) されて間もない二十世紀初頭に (1911年) 日本語に翻訳され、「家なき子」という呼称は本来はマロのためのものです。

古い日本語訳が青空文庫では無料で読めます。

原作のフランス語名Sans famille (サン・ファミーユ)は、直訳すると「家族がいない」。

Sans Famille は英語ならば、Without Family ですが、英名は Nobody’s Child 。誰のものでもない子供。

家のない子と訳した翻訳者の日本語センスは素晴らしいですね。家は家族のこと。誰のものでもないというよりはずっと良い題名です。

1977年から翌年にかけて、立体アニメと銘打たれて放映されたアニメ「家なき子」は二十世紀の日本アニメの金字塔と呼んでも差し支えないほどの力作で、わたしはここ二週間ほどかけて全51話を鑑賞しましたが、2022年の今日においても、作品の出来栄えは比類ないものです。

この投稿では、原作にほぼ忠実ながらも、より細かくディテールを描き出すことで原作を超える深さを湛えることになった1977年の「家なき子」と、のちに世界名作劇場において、主人公を女の子に入れ替えるという、大胆な改変を与えられた1997年の「家なき子レミ」とを比べてみて、二つの「家なき子」が日本独自のアレンジを通じて込めようとしたメッセージについて考察してみたいと思います。

二つの「家なき子」

今日では十九世紀フランスの作家エクトール・マロは、ただ二つの書物によって知られています。

この投稿で論じる

1878年に書かれた「Sans Famille(家族がいない)」と

1893年に書かれた「En Famille(家族がいる)」

においてです。

En Famille は1978年の世界名作劇場「ペリーヌ物語」の原作ですが、「ペリーヌ物語」は、世界名作劇場とは別のテレビ局によって製作された「家なき子」と同時期の作品でした。

同じ作者による二つの作品が1978年にはテレビでは競合していたようです。

昭和アニメ全盛期には本当にたくさんの素晴らしいアニメが製作されていたのですね。

「ペリーヌ物語」の原作は「家なき子」がベストセラー化したことで、主人公が女の子ならばどんな話になるのかと問われた作者が生み出した、まさに文字通り姉妹作。

ですので、女の子版の「家なき子」は原作者によってきちんと考案されていたのです。女の子が同じ境遇に置かれたならば、こうなるのではと。

母親をなくして孤児となったペリーヌは、独りでパリから程遠い北フランスのフランスまで徒歩で父方の祖父を尋ねてゆきますが、なかなかおじいさんに実の孫であると認めてもらえません。でも持ち前の気量で難題を成し遂げる。男の子のレミとは別の逞しさを備えているのです。

世界名作劇場の「家なき子レミ」が男の子のレミを女の子と設定したことには大いなる矛盾を感じずにはいられません。女の子に原作のレミの経験した苦難を乗り越えることは肉体的に難しい。

だからでしょうね、作品としての整合性に数多くの疑問符を付けずにはいられないのです。

世界名作劇場「家なき子レミ」

原作や1977年のアニメの幼かった少年レミが物語が進むにつれて、だんだん男らしさを備えてゆき逞しくなってゆくのに対して、少女レミは彼女の思いやりの深さゆえに周りの人の心を包んでゆきます。物語の最初から純真な心を持ち合わせているのはレミ少年も同じですが、少女レミはあまり成長しないように思えます。

少女レミは、どこか気の強くて独立心旺盛なペリーヌとも全く違います。思いやり深く、他人を疑わないでどんな人も信じる一レミは、世界名作劇場が生み出した、世界名作劇場らしいキャラクターなのです。

ペリーヌと違って、少女レミは寂しがり屋で、いつでも誰かを求めている。この少女レミの家には妹さえもいる。

師匠ヴィタリスの解釈も、レミ少年に向き合う厳しい師匠のようには描かれず、少女レミのヴィタリスは温和で柔和で、その分、少年レミを鍛えた師匠の男気や強さに乏しい。

ヴィタリス一座の動物たちも、より幼く可愛らしくて、どこか少女漫画的でしょうか。

さらには、こういう見た目の可愛らしさにも関わらず、雪山で狼に襲われる場面の残酷さや、パリで孤児たちを虐待する親方の描写など、外国ではR13(十三歳以下は鑑賞不可)と呼ばれそうなシーンも垣間見れるのです。

狼襲撃やヴィタリスの死の場面は、子供心にはあまりに強烈すぎて、トラウマになったと言われる方さえいました。

後半のヴィタリス師匠死後の最重要人物である親友マチヤと少女レミが淡い恋の感情をお互いに持つという過激な改変は賛否両論でしょう。

いずれにせよ、全26話と1977年版の半分の分量しかない家なき少女レミは、あらゆる面で、1977年の大傑作には及ばないというのがわたしの率直な感想。でも見比べるとやはりいろんな発見があり、非常に興味深いものです。

主題歌はなんと国民的歌手であるさだまさしの手になる作詞で、服部克久による作曲。さだまさしの隠れた名曲だと言えるのでは。とても素敵な歌です。秋桜よりもわたしはこの歌が好きです。この歌を毎回聴けるのも、二十年以上続いた二十世紀世界名作劇場の最後の作品に相応しいのかも。

名曲揃いの世界名作劇場主題歌の中でもとびきりの名曲!

いずれにせよ、二つの「家なき子」を見比べることは楽しいことです。

原作に忠実ながらも、やはり原作とは異なる「家なき子」

さてここで原作により忠実で、原作以上の作品であると、わたしが絶賛する1977年の「家なき子」に目を向けてみましょう。

出崎統作品

古い昭和のアニメファンならば、きっと誰もがご存知の出崎統 (1943-2011) 監督作品。

この作品を見たことがなくとも、出崎アニメの絵は一度見ただけで鮮明に記憶できてしまう個性的なもの。

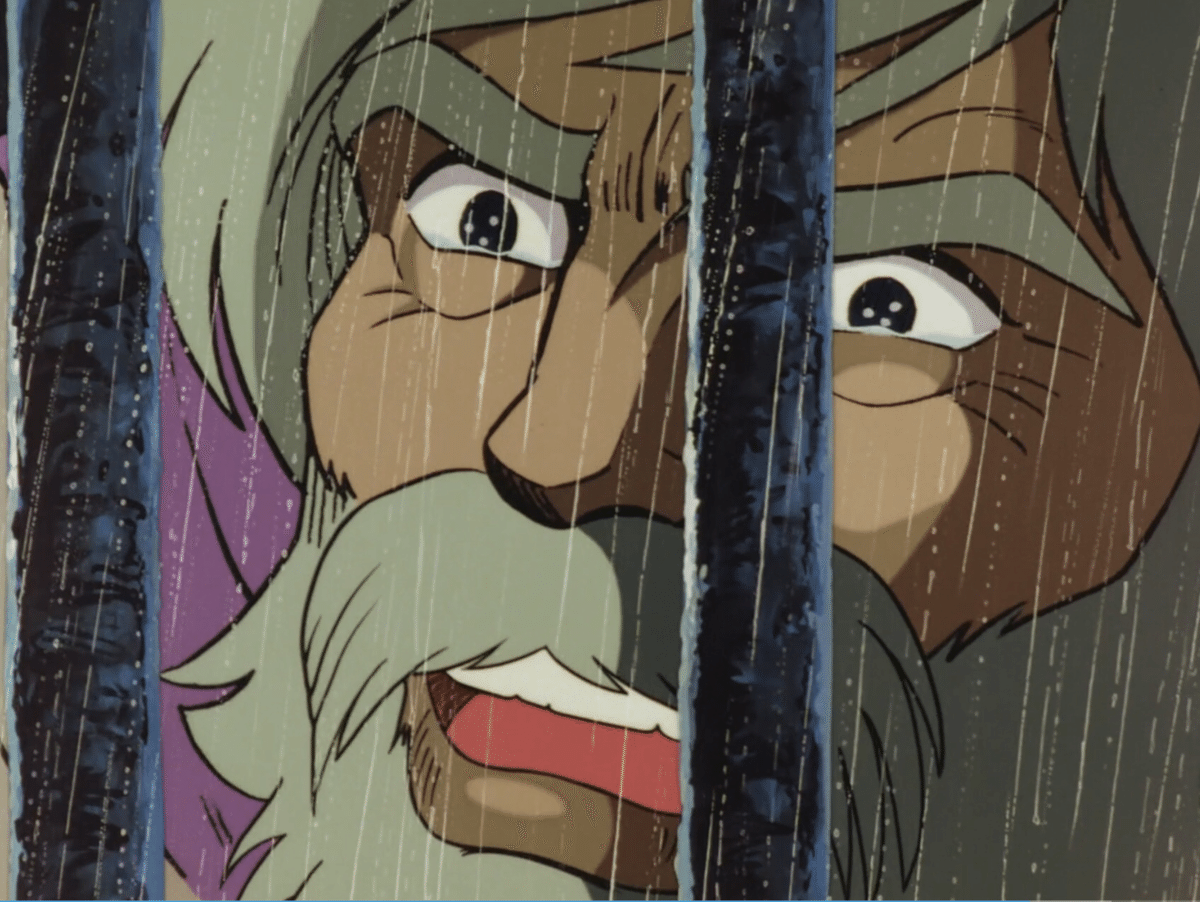

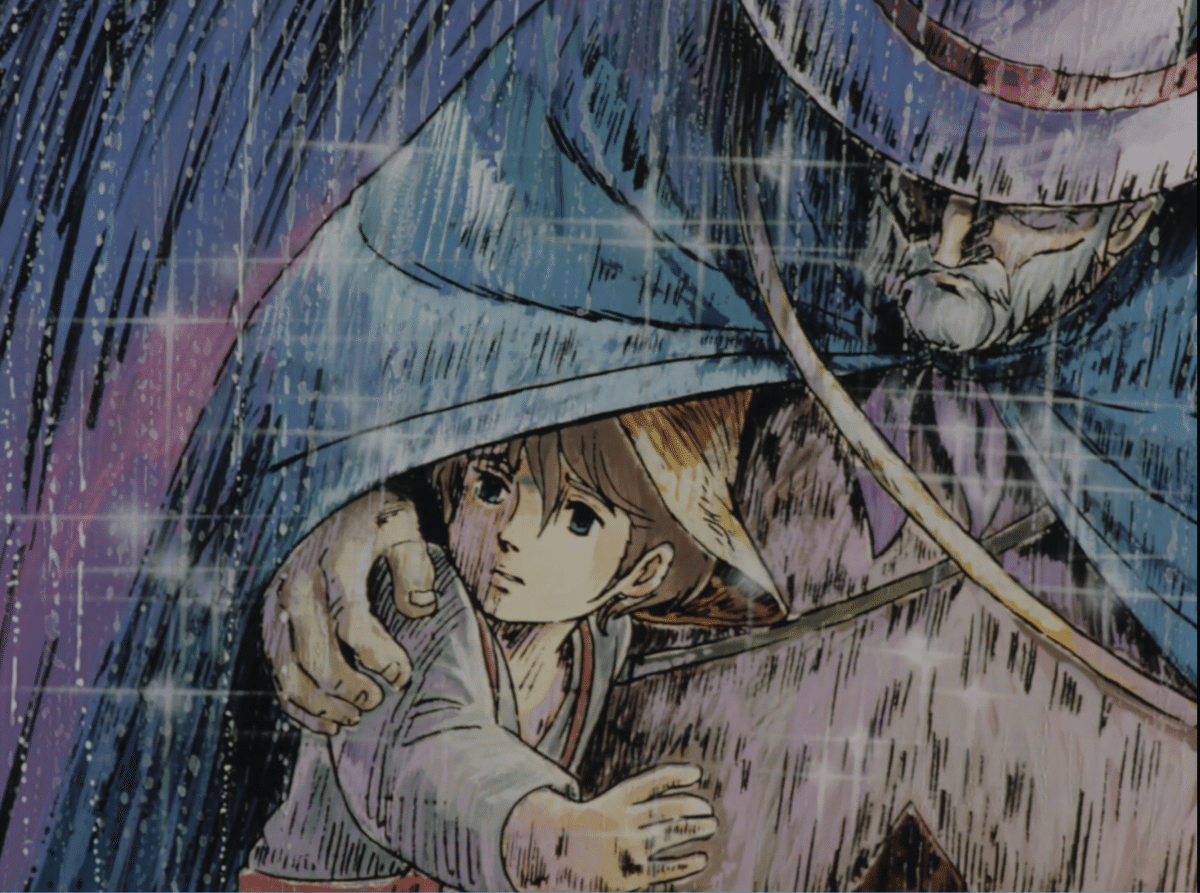

超劇画風の独特の静止画やクローズアップは彼だけが成し得たものです。

個人的には、ディズニー配信のおかげで世界的に知られるようになったジブリの宮崎駿監督作品よりも、知る人ぞ知る出崎作品の芸術性にわたしは心惹かれます。

出崎監督の代表作は以下のようなもの。どれをとってもすぐに出崎作品と一目瞭然。独特の構図に暗い作風。非常に味わい深い昭和的な世界です。

世界初の立体アニメ

「家なき子」は立体アニメと題されていて、当時のテレビアニメとしては異例な作品でした。2000年ごろに映画館や特別な家庭用テレビで人気だった3D映像を先取りした、常に画面上の雲などが絶えず動いていることで、立体感を表現したという大変にお金のかかった作品でした。手塚治虫のテレビアニメが画像の動きを省略することで制作費を安くしたということの正反対のことを行ったのがこの作品だったのです。

おかげで四半世紀も昔の作品にも関わらず、二十一世紀の美麗なデジタルアニメとは全く別の魅力を持つ作品として今でも十分にアニメの素晴らしさを堪能できるのです。見る機会に恵まれた方は是非ともご鑑賞下さい。

ですが、論じるべきはそうした技術的問題ではなく、作品の解釈です。

幸福とは

「家なき子」は世界的に有名な作品。

ママと貧しいながらも幸せに暮らしていたレミは捨て子だったと知るようになり、優しい育ての親のバルブランママから引き離されて、レミは旅芸人ヴィタリスとフランス中を歩き回り、最終的には生みの親と出会うことが出来て幸せになるという物語であることはご存知でしょうか。

全51話ある「家なき子」の第50話でレミは実の母親と再開して全てはハッピーエンドとなります。ですが、最終回では今までの苦労の多かった旅の日々とあまりに違いすぎる満ち足りた日々の中、親友マチヤはレミに「幸せだが、幸せじゃない」と言い出します。

綺麗な服を着て、美味しい食事を与えられて、お城のような家に住んでも、それは自分が手に入れたものではなく、ただ単に親がお金持ちだったから、必要以上の幸せが手に入っただけのこと。

今までは食べるものもなくて、夜寝るところさえ見つからずにいた毎日だったけど、だからこそ自分の力で手に入れたパンは美味しかったし、寝るところが見つかればそれだけで満足できた、滅多に巡り会えない他人の親切は心に沁みた。でも親に与えられた幸せの中に安住していては自分は本当には幸せではないのだと、あのお調子者のマチヤは語るのです。

幸福とは他人に与えてもらうものではない!

レミはマチヤの言葉に、幸福とは、幸福に至る過程ということをようやく悟るのです。幸福は自分の力で手に入れるものなのです。それが一人前ということ。

師匠の言葉をレミは呟く。

師匠ヴィタリスの「前へ進め」という言葉の真意をようやく理解するレミ。

天から響くヴィタリスの言葉はまさに天啓。

ようやくわかったか、雛鳥がやっと孵ったわい。そうじゃレミ、前へ進めじゃ!

こうして最後の最後でようやく出会えた実の母親と一緒に暮らすことを一時やめて、マチヤとカピと二代目ジョリクールと再び旅に出るのでした。

一人前になるとは、親にさえ頼らないで自分一人で生きて行けるようになること、そしてきっとその先は自分の好きな人たちのために生きてゆくこと。

最終回のこの部分、原作には存在しません。アニメ版全くのオリジナルなのです。

「家族がいない」の本当の意味

原作者のマロはこの物語を描くにあたって、実在した放浪のイタリアのハープ奏者をレミの師匠ヴィタリスのモデルとしたそうです。

間違いなく、ヴィタリスもまた、この物語の主人公。

家なき子とは、家なき子レミの物語ばかりではなく、「旅芸人ヴィタリス」こと、かつての名歌劇歌手「カルロ・バルザーニ」の物語でもあるのです。

原作は大人になったレミによって語られる物語として始まります。この物語は彼の子供時代の回想記なのです。そしてレミがこの書を通じて記録して記憶しておきたかったのは、師匠ヴィタリスのこと。

「家なき子」という題名は誤訳ではありませんが、やはり翻訳とは解釈なのだなと思い知りました。

原題の「家族がない」とは、レミ同様にヴィタリスのことでもあるのです。

しがない旅芸人の身分に身をやつしていても、その音楽は超一流であるという、中世の吟遊詩人を思わせるヴィタリスの姿はロマンティックにも思えますが、作品をご覧になればお分かりのように、彼の旅芸人としての人生は誠に辛いものでした。

彼の最期は、最愛のレミを寒さから守るために、藁に包んだレミの上に覆いかぶさって雪の中で死んでゆくというものでした。客観的に見れば間違いなく野垂れ死にです。

でも彼の死に様こそが彼の追い求めた幸福の帰結。

美術的に美しい、構図も素晴らしい、最上級の挿し絵なのです。アニメなのに!

幸福とは、幸福な満ち足りた状態にとどまり続けるものではなく、上記のように幸福へ向かう過程だとするならば、彼の死もまた新しい幸福への途上ゆえの出来事。

家族のいなかったヴィタリスは、息子とさえ呼ぶようになるレミを人生の最後に見出して、最後の最後に家族を持った人として天に召されます。

家族のいなかったヴィタリスが家族を見つけた旅、そして旅を通じて父親代わりを務めた師匠を本当の家族のように思えるようになれたレミ。

「家族のいない」二人がお互いに家族を見つける旅。これが「家なき子」なのですね。

わたしはこのアニメを小学校に上がるか上がらないかくらいの年齢で見たことがありましたが、こうして四〇年ぶりに見て、ようやくヴィタリスの言葉の意味が理解できるようになりました。

真の幸福とはそれを獲得するまでの過程、手に入れたならば、そこに留まらずにやはり前にいつまでも進んでゆかねばなりません。

前へ進め!

何があろうと、どんな幸福を手に入れてもひと所に留まらずに、歩き続けよ!という深いメッセージ。大人になって見たからこそ気がつけたことです。

まだ五十年も生きていないわたしですが、長く生きてかつての自分や自分の世界を違った視点から眺めるように出来るようになったことが感慨深いのです。

まだ人生の折り返し地点、旅路の半分くらい、まだまだ学ぶべきものはたくさんあります。立ち止まってはいけません。

まさにヴィタリスの口癖の「前へ進めじゃ」こそが、人生ですね。

ズンズンズンズン歩け!

アニメのエンディング主題歌を最後にどうぞ。

レミとマチヤが劇中で何度も一緒に行進しながら歌っていた、この無邪気な歌は、お腹が空いても、疲れても、誇りを持って、ズンズン前へ進め!というヴィタリス師匠の思想を体現した楽しい名曲です。

子供っぽい歌かもしれませんが、元気になれる歌。

疲れた時にはこんな歌を呟けば元気になれますよね。歌っていうのは本来、心を鼓舞するためのものでもあるのですから。

ズンズンズンズン歩け

ズンズンズンズン歩け

ズンズンズンズン歩け

ラッタカラッタターラ

お城の小道を王様のように

胸をはって歩け

パンパラパンパンパーラ

パンパラパンパンパーラ

パンパラパンパンパーラ

パンパンパンパン

歩きすぎて汗がポロポロ

汗は丸いよ 丸いはしゃぼん玉

しゃぼん玉がキラキラ光って

虹のかけ橋作るのさ

あーあー おなかがすいた やすもうか

ズンズンズンズン歩け

ズンズンズンズン歩け

ズンズンズンズン歩け

ラッタカラッタターラ

英語版の「家なき子」は青空文庫の日本語版同様に、プロジェクト・グーテンベルクから無料でダウンロードできます。

レミの回想記は、子供の頃に旅芸人として苦楽を共にした、年老いた忠犬カピの芸で締めくくられます。アニメとは全く違うユーモラスなエンディング。アニメが好きならば、是非原作も手に取って見てくださいね。

いいなと思ったら応援しよう!