Memory Laneという言葉をご存じですか?キンドル第二作目出版です!!!

昨年暮れにキンドル作家となったLogophileです。

今回は二冊目の本の紹介です。

とても分かりやすい本で、写真をたっぷり含めた見応えのある本。

エッセイ付きの写真集といえる、筆者が撮影した365枚の写真。

本書でしか見ることのできないユニークな画像ばかりで出来ている本です。

454ページありますが、写真だけのページも多いので、前作「ピアノのバッハ」(299ページ)よりも遥かに読みやすい本です。

海外で暮らしているわたしは海外での日常の暮らしについて定期的に記事にして取り上げていますが、普段書いているクラシック音楽の記事とは違って、海外生活の記事は誰にでも興味を持ってもらえるものです。

クラシック音楽の記事ではどんな記事も50スキくらいにしかならないですが、海外生活の記事では、まず間違いなく100スキを超えます(読者層が増えるからです)。

そうした人気記事を南半球の一年の歳時記としてまとめたものが今回の出版です(過去記事はこれを機会にすべて有料記事といたします)。

題名は

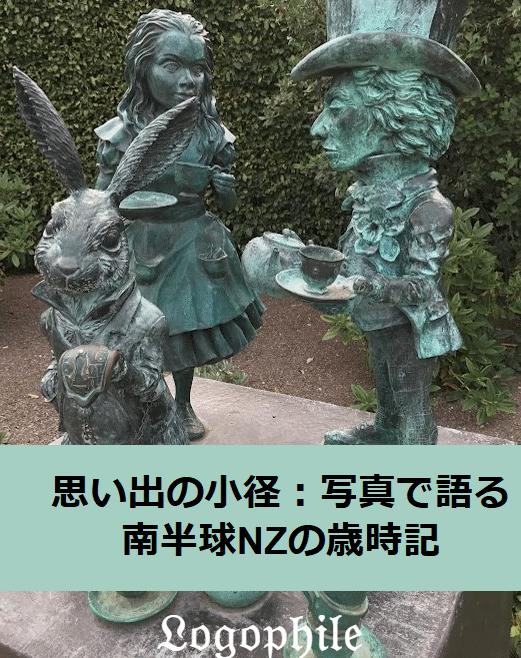

思い出の小径:写真で語る南半球NZの歳時記

Memory Laneの訳語です

歳時記というのは季節ごとの風物や’出来事の記録。

1月から12月までのニュージーランドでの中流家庭の日常を切り取って、ワーホリや観光客では知らないような、英語でいうところの

Hidden Gems(隠された逸品・宝石・知る人ぞ知る特別なもの)

ともいうべき場所を訪れたときの思い出を語っています。

ワーズワース、タゴールやウィリアム・シェイクスピア、ルイス・キャロルの詩を少し引用したり、モーツァルトやバッハのことを語ってみたりとNZ以外のことも書いていますが、基本的にニュージーランドでしか体験できないであろう、素敵な体験の記録です。

本書の中のここでしか見れない写真はきっと見てくださる方の疲れた心を癒してくれるのでは。

キンドル読み放題(Kindle Unlimited)に登録されておられる方は無料で読めます。

ちなみに「キンドル読み放題」は読まれた分だけ、作者にメンバーシップからのお金が支払われますが、文字数に応じて収益が生まれます。

写真が半分ほどを占めている本書は、「キンドル読み放題」ではわたしにはあまり利益が生じないのだろうなとこのことばかりが少し残念ですが。

文字だけで換算すると200ページくらいの本としてカウントされるでしょうか。

「はじめに」の部分を少し紹介いたします。

思い出の小径:はじめに

南太平洋に浮かぶ美しい島国、ニュージーランド。

この地で過ごした日々を記録した本書は、わたし自身の生活の断片であり、読者の皆さまを未見の世界へと誘う小さな窓でもあります。

ニュージーランドの季節は、日本のそれとはまったく逆転しています。北半球の寒い冬が続く頃、ここでは夏の暖かな日差しが降り注ぎ、桜が咲く春は、南半球のカレンダーでは9月に訪れます。この地特有の風景と暮らしのリズムは、日本とは異なる味わい深い四季を感じさせてくれます。

地球は丸く、地軸がわずかに傾いていることで、私たちはこの星のさまざまな場所で異なる春夏秋冬を楽しむことができます。その傾きのおかげで生まれる多様な季節 -ひとことで「春」と言っても、国や地域ごとに異なる表情があり、「夏」や「秋」、「冬」もまた、それぞれに独自の魅力を持っています。

ニュージーランドの四季は穏やかで優しい。

1月から2月は暑さの厳しさを感じない心地よい夏。

3月から6月は、紅葉が彩るしっとりとした秋。

7月と8月は雨が多く湿った冬。

そして9月には緑が芽吹き、桜が花開く春が訪れます。

日本の四季のような大きな温度差はないものの、その柔らかな移ろいが心を和ませるのです。

本書には、この南の島国での日常を切り取った写真とエピソードを多数収録しています。

観光ガイドではなく、ここに住んでいるわたしの日常のほんの一部を切り取って、紹介してみたものです。

わたしにとって、それらは「Memory Lane(思い出の小径)」ーまだ新しい2022年から2025年にかけてのニュージーランドでの暮らしが凝縮された瞬間の数々です。

これらの写真や物語は、わたしにとって、いつの日か懐かしく、愛おしい思い出として心に残る永遠の映像となります。そして、読者の皆さまにも、この写真や言葉を通じて、遠い海の向こうに広がる新たな世界の魅力を感じていただけたら、これ以上の喜びはありません。

わたしはニュージーランド中を旅したこともありましたが、知らないところばかりを旅するのではなく、一つの場所に腰を下ろして、住まいとして定めた小さな我が家の周りで起きたごく当たり前の日常の記録は、わたしにはミルフォードサウンドやマウントクックでトレッキングをするよりも、ニュージーランドらしいニュージーランド。

本書が紹介する土地は、おそらく普通の観光ガイドには出てこないために一般的な観光客では見つけられない土地ばかり。

日光東照宮や金閣寺のような名跡を訪ねるばかりでは、日本の本当の姿は見えてきません。何気ない日常風景の中にこそ、その土地の本当の姿があるものです。

わたしにとっては当たり前でも、きっとあなたには風変わりでまだ知らない日常の風景です。

どうぞ、このページをめくりながら、わたしとともにニュージーランドの四季と生活の風景を旅してみてください。

この本はミルフォードサウンドなどの世界有数の観光地を紹介する本ではありませんが、ニュージーランド有数の観光名所として有名だけれども、ハミルトン市は観光地ではないために、ハミルトンガーデンズはいまだに広くは知られてはいません。

ですので、ガーデンズに魅力を伝える一章は価値あるものだと思います。

ハミルトンガーデンズはテーマパークです。

14世紀日本の禅寺の石庭と池(日本人が見ても、日本そのものだと錯覚してしまうほど)

15世紀インド・ムガール帝国の庭園

20世紀アメリカのモダニズム庭園

8世紀唐時代の中国文人庭園

19世紀イギリスのヴィクトリア朝庭園

16世紀イタリアのルネサンスガーデン

紀元前の古代エジプトのファラオの庭園

巨人が暮らしているようなシュールレアリズム庭園(20世紀?)

18世紀欧州シノズワリ(中華趣味)庭園

パと呼ばれるマオリ族の砦(10世紀?)

20世紀初頭のNZの「ガーデンパーティ」の庭園

など、ユニークな庭園がずらりと並んでいます。

ニュージーランド文学の代表であるキャスリン・マンスフィールド(Katherine Mansfield 1888‐1923)の名作「ガーデンパーティ」の世界を忠実に再現したマンスフィールド・ガーデンは、19世紀初期の開拓時代のニュージーランドの風俗を知ることが出来る貴重な歴史庭園です。

ヴィクトリア英国式の

立派なお屋敷は

張りぼてです

前に置かれたクラシックカーは

本物だけれども

17世紀バロック庭園など、いまもなお建造中の庭園もありますが、1960年代から今もなお新しい庭園が造られていて、どうしてニュージーランドにこんなものが?と思える不思議な空間。

温泉町ロトルアや大都市オークランドのように、観光客の誰もが訪れる場所ではないので、ガーデンズのニュージーランド観光におけるレアな価値は格別なものでしょう。

そこで今回上梓した本書が特に取り上げたのが、18世紀の啓蒙主義の庭園で、テーマはずばりモーツァルト!

晩年のモーツァルトが傾倒したフリーメーソン思想を体現した名作オペラ「魔笛」の世界がそのまま庭園の中に存在しているのです。

フリーメーソン思想とはフランス革命の理念だった自由平等博愛にも影響を与えた18世紀後半から19世紀前半に大きな影響力を持ったリベラル思想です。

晩年のモーツァルトはこの新興宗教のような思想にウィーン移住後の晩年にかぶれていたのです。

魔笛で象徴的に鳴り響く三拍子や三つのフラットの変ホ長調の調べ、三人の同時や侍女など、三位一体とは別のフリーメーソンの象徴だらけなのが歌劇「魔笛」でオペラの中の主人公たちが経験する修行の数々はフリーメーソンの密儀を模しているという説も根強いのです(だから秘密をばらしたモーツァルトは毒殺されたなどと、まことしやかに囁かれました)。

さてここからが本書からの抜粋です。

本書では音楽リンクは一切ありませんが、Note上ではリンクが張りやすいので、わたしの大好きな音楽の数々を紹介いたします。

フリーメーソン・ガーデン

ハミルトンガーデンズにある数ある庭園の中でも、わたしのお気に入りは、小さな一角に再現されている、18世紀欧州の啓蒙時代を表現した庭園です。

フランス革命前の18世紀当時の知識人に大変親しまれた、フリーメーソン思想が体現された庭。具体的には、フリーメーソン思想を下敷きとしたモーツァルトのドイツ語歌芝居『魔笛』K.620 が庭園のテーマなのです。

ニュージーランドなのに、『魔笛』の世界が突如として現出する不思議!

これは主人公タミーノとパミーナが試される、三つの神殿への門。

それぞれの門には:

知恵 (Weisheit)

自然 (Nature)

理性 (Vernunft)

と書かれています。

この三つの概念がオペラの中でごったまぜになって展開されるのがモーツァルトの『魔笛』です。

『魔笛』の摩訶不思議なストーリー、ご存じでしょうか?

おおまかには王子さまによるお姫様救出劇がメインストーリーですが、その裏設定が面白い。

悪い母親から心の清い娘を救出せよと善の権化であるフルーメーソンの教祖から命を受けた王子が試練に打ち勝って魔女である悪い母親をやっつけるというのが表のお話。

けれども、この台本はツッコミどころ満載で、次のような読み方もできます。

そもそも善の権化など、この世にいるはずもない(笑)。

設定からして胡散臭い。

娘の父である夫に捨てられた母親が娘を父親から取り戻せと若者に依頼するも、父親は実は母親が悪いんだと若者を洗脳して、娘と若者を娶わせる物語とも読めます。

またはフリーメーソンに無学な若者たちを洗脳させて、フリーメーソンの教義の偉大さを喧伝する新興宗教オペラ。

三和音や変ホ長調というフラット三つの響き、三人の童子に三人の侍女、三つの試練など、フリーメーソンの教義もいろいろ取り込まれていて、おどろおどろしい世界ともいえますが、そんなことにはこだわらないで、王子の従者の愉しいパパゲーノの冒険譚と見なしても構わない。

こうした様々な解釈を可能にするおとぎ話が『魔笛』なのです。

オペラ入門にぴったりの、子供でも楽しめるオペラですので、絵本になったり、映画で取り上げられたり、映画そのものになったり、漫画で取り上げられたりもしています。

聖俗のはざまに:歌劇「魔笛」

エジプトを象徴するスフィンクスはフリーメーソンのシンボル。

ハミルトンガーデンズの『魔笛』ガーデンに入ると最初に出迎えてくれるのがこのスフィンクスです。

次に出会うのはオペラ第一幕で主人公の王子タミーノを襲う大蛇。

でもガーデンの大蛇はそんなに大きくないし、怖くない(笑)。

芝生の上に横たわっている大蛇!

主人公なのに、全然強くない王子タミーノはすぐに気絶して、やがて夜の女王に仕える三人の侍女たちに助けられます。

そのさい、王女救出の使命を与えられ、王子は魔法の笛を与えられ、パーティーメンバーとなる鳥刺し男パパゲーノを連れて冒険の旅に出るのです。

まるでロールプレイングゲームですね。

夜の女王に仕える三人の侍女たち。

英語圏では『魔笛』も英語で上演されて、歌も語りもすべて英語(日本では日本語上演が人気です)。

魔笛が分かりやすいのは、アリア(歌)がドイツ語で歌われても、歌と歌の間に挟まれている会話の部分はいわゆるレチタティーヴォ(歌うように語るつなぎの歌)ではなくて、普通のお芝居のセリフであることです。

正式にはオペラではなくて歌芝居と呼ばれるのはセリフ付きの音楽劇だから。とても分かりやすいわけです。いってみれば18世紀のミュージカル。だけれども、音楽は超本格派オペラの中のオペラなのです。

だから正式には歌劇というよりも歌芝居というわけです。

でもわかりやすくて通俗的なだけならば、魔笛がオペラの中のオペラなどと持てはやされることもなかったことでしょう。

『魔笛』が凄いのは、お芝居の挿入歌のようなパパゲーノやパパゲーナの愉しい歌から、音楽史上最高の歌劇作曲家と呼ばれるモーツァルトの面目躍如たる正歌劇(オペラセリア=深刻なオペラ)のスタイルで書かれた歌まで含まれているからです。

モーツァルト最晩年の作品で、本人は作品完成後して数か月後に死んでゆくとも知らなかったのですが、この作品にはモーツァルト作品の全てが詰まっていて、モーツァルト全作品の集大成であり最高傑作であるとも称される由縁です。

真面目なオペラと呼ばれたオペラセリアの要素=知恵と、喜劇オペラのオペラブッファの要素=自然と、その上に18世紀後半でもてはやされた啓蒙思想であるフリーメーソンの思想=理性が同じ作品の中に混然と詰め込まれている『魔笛』。

知恵=オペラセリア代表の「夜の女王」。ハミルトンガーデンズでは少し分かりにくい壁に描かれています。

「知恵」が悪者なのはおかしいと思われるかもしれませんが、人間の浅知恵だけでは真理へはたどり着けないのです。ガーデンズには描かれていませんが、「夜の女王」と表裏一体の存在の教団教祖のザラストロもこの領域の人なので、ザラストロが知恵の代表であるとも考えられます。

自然=オペラブッファ代表の自然児パパゲーノは立派な銅像として誰の目にも明らかです。可愛い女の子と美味しい食べ物と飲み物が大好き。

理性代表の摩訶不思議な三人の童子たち。

理性で考えるとこのような神秘的な真実にたどり着くと考えるのがフリーメーソン。

Three Geniiと英語で呼ばれます。

Genie(精霊)の複数形がGenii。あまり見かけない言葉かもしれませんが『アラジンと魔法のランプ』のランプの精はGenie。

愉快な鳥刺し男に恐ろしい夜の女王に三人の神秘的な童子たち。

普段ならば、同じ劇の中に登場しないような人物たちが一つの世界の中にごったまぜになって登場する魔笛って、ほんとにおかしなオペラです。

つまりカーニヴァルやお祭りのような、なんでもありのカオスな世界なのですね。それでいて、一つのオペラとして立派な一作品に仕上がっている。

ほんとにモーツァルトって面白い!

さて、カオスな『魔笛』にもっと思いを馳せてもいいのですが、ここでは『魔笛』の庭を楽しみましょう。

ハミルトンガーデンズの数多くの庭の中では最も小さな部類に含まれる小さな庭園ですが、わたしのようなオペラ好きには素敵なところです。

世界中の歴史的文化的ガーデンが集まっているハミルトンガーデンズ。

本書で紹介した場所の中で唯一国際的に広く知られた観光名所ですが、それでもやはりまだまだ知られてはいないところです。

ニュージーランドに来られたならば、ぜひ訪れてみてください。

他にもいろんな世界がたくさん詰め込まれている不思議な空間です。

注:本文中の写真の一部は割愛して、一部だけここに掲載しました。

…このような一章も含んでいるのがわたしの新しいキンドル本です。

植民地の歴史や南半球の豊かな海外生活、絶世の大自然の恵みやアウトドアスポーツ、または英語のお話などに興味をお持ちの方にはきっと面白い一冊ですよ。

感想などを聴かせていただけると嬉しいです。

いいなと思ったら応援しよう!