II-Vのこと(シンプルなアドリブのトレーニング)続き

メロダインがセールしてますね。

う〜ん。

ロボットボイスみたいな、あのワンモアタイムみたいな声も作れるらしいんだけど、実際今更感あるし、ちょっとピッチ補正するだけなら既に今あるソフトで可能なんだけどな。。。悩んでます。。。いじるかなぁ。。。

なんでも30日間は無料でフルバージョンが試せるみたいなので、一回試してみよっかな。。。

似たようなアイテムだとオートチューンもサブスクやってますね。。。って。。。そう言えば一昨日DAWのドキュメント用に使ってたHDDが飛んだんだった。。。

まだ大したもの作ってないから良いけど。。。良いかな。。。良いか。。。買った当初は結構良いHDDだと思って信じて使ってたんですけどね。。。機械は仕方ない。。。

SSDで作業して作業終わりにHDDにバックアップ取るような感じで考えてないと、やっぱ酷使に耐えられないって事なのかな。。。いやたまたまハズレに当たっちゃったのか。。。外付けのSSD買うかなぁ。。。

あ、そうそう、そういえばセコセコ書いてるこの謎のブログも今回の記事でどうやら200件目。

よくもまぁ毎日懲りずにドリアンだメロディックマイナーだ言ってますが、その間にも微妙に生活の動きもあったりなかったり。。。例えばハードディスクが内蔵と外付け各一で飛んだりとか。。。まぁいつも通りだけどいつも通りじゃ無いって感じで。

もうこうなって来ると一日休んだら、多分ズルズル書かなくなりそ。。。割となんでもこういうもんだったりするのかも。。。プールも毎日行ってた頃は優先順位のトップに置いてどんなに忙しい日でも時間作ってたし。。。

いやーそれにしてもこのブログ、迷走してる回とかもう考えすぎていっちゃってる回とか色々ダメな日も多いんですが、もしもこれまで何回か見てもらっていたとしたら本当にありがたいです。。。感謝します。

さて、今日も少し前に書いた記事を少し深く突っ込んで行きたいってことで、ドリアンスケールを使ったII-V-Iのコード進行に対するシンプルなアドリブを、発展できるように考えられないかってテーマで行きたいと思います。

以前書いた記事はこれです。

アドリブには音使い以外に、リズミックなことだったり音のニュアンスだったりといった、譜例にして説明できる事、または音符で表すのが困難な事など当然色々あったりしますが、まずはキーに沿ったコード進行でそのキーの音を使って歌を作る、その為の準備として、ギターの指板上にスケールを見えるようにしておけば、とりあえず音を発せられるんじゃないかっていうところから準備しておくのが良いと思います。

というわけで、ギタリストの得意なペンタトニックスケールを土台にした、いつもの五つドリアンスケールのポジションを使いましょうか。

このポジションだけをまとめて網羅した回があるので、よかったらこちらの記事も参考にしてください。

さて、では実際にコード進行上で音を確認していきましょう。

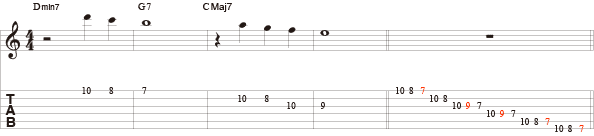

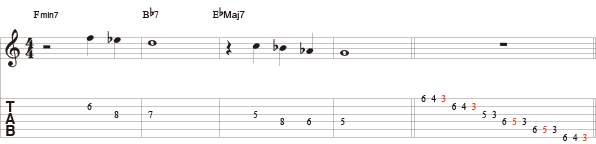

進行はキーがCのII-V-Iで、ソロはレドシ、ラソファミと弾いてみました。

ええ、これだけって言えばこれだけなんですが、これをどうやって導き出しているかを説明しようってのが今回のメインテーマです。

右端に元となるDドリアンスケールのタブ譜もつけてみました。

赤色の番号はそのキーの3rdと7thの音です。

この赤色を飛ばして弾くと、Dマイナーペンタトニックになり、逆にこの赤色の音をいわゆるターゲットノートと考えてラインの終わりで小節の頭に持ってくるようにすると、上の譜例のようなラインになります。

必要な要素を絞ってまとめてしまえば、キーの音を使った下降のラインを3rdと7thがターゲットになるように解決させればOKって事で。。。音価を変えたりリズムを工夫したりすればこの条件で他にもラインが作れますよね。

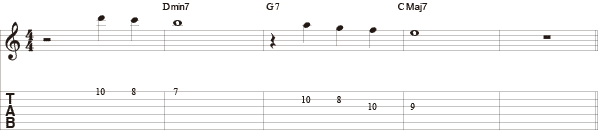

あと、II-V-Iがダイアトニックコードだけでできているのであれば、基本的には解決させるポイントは少なくとも小節の頭であればどこでも大丈夫なので、一小節ずらしても大丈夫です。

同じライン、同じコード進行ですが、ずらすと感じが変わりますよね。。。って、違うところで弾くので当たり前なんですが、この感じを使って、どこに解決させるか狙って弾ければ自然な間も取れるし、いつもここを起点と考えていれば、小節の頭拍以外で解決させるポイントを持つようなラインや、3rdと7th以外の音が結びに来るような複雑なラインを考えるようになっても、とりとめのない感じになりにくくなるんじゃないかという練習です。。。というか解決を知る耳を作るといった感じでしょうか。

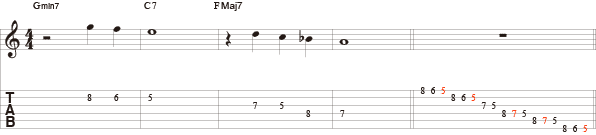

ではこの感じ、いくつか他のキーでも試してみましょう。

まずはKey=Fです。

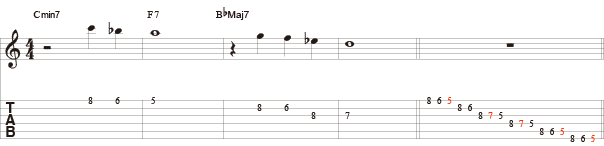

Key=Bb。

Key=Ebです。

こんな感じで、まずはわかりやすい計算の聞くところから始めるのが良いと思います。

何がわかりやすいって、上の譜例は全て、II-V-IのIIのルートの音から弾き始めて、スケールの七音を下降するだけでできているので、たとえ全ポジションがまだ追えなかったとしても、差し当たり12キーのドレミさえ弾ければ、全てのキーのII-V-Iでこの練習はできそうな気がしませんか。

あと、どうせ弾くなら、こんなシンプルなラインでも、できるだけカッコ良く弾きたいです。

音符に出来るもの出来ないものなんて話をしましたが、このカッコ良く弾くってのはなんの音を弾くかも重要だけど、例え弾く音が決まっていてもカッコ良いのとそうでないのがあると思います。

どんどん先に進みたい気持ちも重要ですが、ここはちょっと丁寧に研究してみてくださいね。

ぜひトライしてみてください。

さて。。。メロダインのトライアル、いれてみよっかな。。。

また明日も書きま〜す。

では!