(単行本未収録)京城苦界草紙~朝鮮半島売春小史

総督府はなぜ公娼制度を導入したのか

多彩なる売春文化

立花隆編『サル学の現在』によると、類人猿の中でもっとも知能の高い(つまり、ヒトにもっとも近い)ピグミー・チンパンジーの世界では、群れの中でメスにあぶれたオスが、ボスの目を盗んで、お目当てのメスに果物などの贈り物をとどけてその見返りに交尾してもらう――一種の売春行為が見られるのだという。売春は人類最古の職業、どころではない、エテ公の時代に始まっているのである。どんなに法で取り締まろうが、なくならないわけだ。

日本は朝鮮を併合すると内地と同様の「公娼制度」(朝鮮総督府警務総監部令第4号「貸座敷娼妓取締規則」)を導入した。それをもって、日本は朝鮮に売春を合法定着化させたと非難する人がいるが、それはお門違いの非難である。併合以前から朝鮮半島にはさまざまな形で売春は行われていた。いくつかの例を挙げてみよう。

たとえば、別項でも触れた、最下級の妓生である三牌は、いわゆる枕芸者で、別名を「塔仰謀利」(タバンモリ)といった。「仰向けに寝て金を稼ぐ者」という意味を込めた軽い蔑称である。二牌は一牌から転落した者たちで中には没落士大夫の婦女や未亡人もいたという。彼女たちも隠れて売春を行う者が少なからずいて、それゆえに「隠君子」(インクンジャ)とも呼ばれた。こちらは売春婦といっても若干ながら高級な部類で、常連客か出入りの車夫の紹介がないと通うことができなかった。

「寺党」(サダン)は寺から寺へ漂泊し、曲芸など見せながら春をひさぐ一団、およびその遊女のことで、寺党女の夫を「居士」(コサ)といい、客引きを兼ねていた。ときに鶏姦に応じる居士もいたという。李朝時代の崇需排仏政策で、僧侶は賤業となり地方の寺院は荒れるにまかせたためか、売春の巣窟となっていた。おなじく「花郎女」(ファランニョ)は、秋冬は寺院に逗留し、それ以外は漁場や市場に出没しては僧俗問わず客を取る遊女のことである。また、僧侶が元締めとなって抱える売春婦もこの名で呼んだ。名目上は尼僧ということにして寺に置いたのだ。

「色酒家」(セクチュガ)は、港や鉱山で労働者相手に酒を売り身を売る者。「鼻頭」(コモリ)は一線を退いた色酒家で、若い色酒家たちの遣り手婆として稼ぐ一方で、乞われれば、昔取った杵柄で自らも客と同衾した。

「瓶持」(トルビョン)は、時代劇でおなじみの夜鷹を連想されたい。主に山岳部に出没し、ムシロと酒瓶片手に客を引く。

数は少ないが、「甘人」(カミン)と呼ばれる白人の娼婦も存在したという。多くは白系ロシア人で、白昼から路上に椅子を出し、「come in」(カミン)といって客を引いたことから、この名がついたというが、真偽のほどは定かではない。

女権社会だった巫堂と妓生

このように、娼婦の亭主はヒモ兼マネージャー的な存在であった。絶対的な男尊女卑の儒教社会にあって、妓生・娼妓と巫堂(ムーダン)の世界だけは、完全な女権社会だった。

巫堂の亭主の多くは、広大(カンデ)を兼ねていた。広大とは要する芸者における箱屋で、妻(巫堂)が神がかりの最中、太鼓を叩いたりパンソリを吟じるのを主な仕事としており、その他、巫堂の身の回りの世話の一切合切を行った。巫堂も平然と夫である広大を顎でこき使ったという。むろん、巫堂と売春婦の間の垣根もさほど高くはなかった。祭祀の名目で巫堂を呼び、夜通しバッカスの饗宴さながらの淫猥な狂態を演じた金持ちもいたという。また、妓生に転ずる巫堂もいた。妓生も巫堂も女系世襲である。

色好みの暴君として歴史に名を残す李朝10代・燕山君(エンザングン)は、妓生と巫堂を偏愛したことでも知られている。古刹・円覚寺や儒教の最高教育機関である成均館を廃し妓生ハウスに変え、美女と聞けば、少女だろうが人妻だろうが献上させ、みだらな遊興にひたった。彼の淫蕩癖は、幼少時、母尹氏が父世宗の寵を失い廃妃の上、賜死(毒薬による自死)されたことがきっかけともいわれる。巫堂を多く抱えたのも、巫堂に母の霊を降ろさせるためで、時には自ら神がかりを起こし舞い踊ったという。

燕山君が、王でありながら(王位は剥奪)、一段下の「君」号で呼ばれるのは、彼のこの淫猥かつ残虐(部下の血を好んだ)な性格による悪政に対する歴史の怨嗟からだが、彼の治世にこそ妓生文化がもっとも栄えたのは事実である。

日本統治以前から、このような独特の売春文化を築いていたのが朝鮮であった。世襲の他、むろん親の身売りもあった、人さらいの手のよって連れてこられたり、家畜のように売買されてきて苦界に身を置いた者も多く、中には初潮もみない少女の身で客を取らされる者もいた。まさに性奴隷そのものだったのである。

総督府は内地の公娼制度を朝鮮に導入することによって、娼妓になれる年齢の下限(17歳)を定め、人身売買を禁止し、遊郭の営業を許可制にして性病などの定期健診を義務づけた。いわば、人道的な観点からの導入であり、何より朝鮮を植民地ではなく、内地の延長として見ていた証左だろう。現在の価値観だけで、当時の制度を批判するのは片手落ちというものだ。21世紀の現代で売春を合法としている国は、フランス、ノルウェイ、デンマークの他、20か国以上に及ぶ。オランダ・アムステルダムの飾り窓の女は半公務員である。

夫の役割・独特のシステム

いわゆる一般的な遊女を指す言葉に蝎甫(カルボ)という。三牌妓生のその下に蝎甫があるが、後年になるにしたがって両者の差異はなくなっていく。蝎甫は中国語で臭虫と呼ぶのだそうで、彼女たちの社会的地位はおのずとわかる。宮崎九州『朝鮮の妓生と蝎甫』(大正5年)によれば、「高麗の建国前韃靼(だったん)より威鏡道を経て全国に漂入してきた楊君水なる種族が、その子女及妻女をして淫を鬻(ひさ)がしめた」のが蝎甫のはじまりだという。「子女及妻女」とあるように、夫がポン引きとなって自分の妻を客に抱かせるのが朝鮮売春婦の特徴で、これは下流の妓生も同じようである。

林鍾国著『ソウル城下に漢江は流れる』(平凡社)によれば、妓生が客に粗相を働いた場合、夫がかわりに罰を受けなくてはいけなかったという。固い棒で、夫の臀部やスネを思い切り叩かれるのである。これを「亭主と引き離す」といって、妓生にとって恥とされた。

また、「私通」、つまり、金を取らず好みの客と同衾した場合は、「足を脱がせる」という懲罰がまっていた。これは「妓生の靴下(ボソン)を脱がせて素足にしたままで、黄色い布を腰に縛りつけ、大道に連れ出して妓生の名を呼び散らかしながら引き回すのである」。朝鮮時代の女性は、素足を他人に見せることを極度に恥じたもので、たとえ夫の前でも生涯靴下は脱がなかったという。したがって、この懲罰はこの上ない恥辱だったようである。

昭和10年に朝鮮満州を取材旅行したジャーナリストの大宅壮一も「妓生にはまた有夫妓と無夫妓と二種類ある。有夫妓といふのは、いはば亭主と牛太郎を兼ねたやうなもので、客に対するサービスの仕方を色々コーチするのである」(『満鮮スリル行』日本評論1935年11月号)と書いている。

日本にも「女房を質に入れても」なんて言い回しがあるが、実際、支那や朝鮮では妻を担保に金を借りるシステムがあったらしい。金貸しは元金が戻るまで、質草にとった人妻に売春させ利子の代わりにするのである。中にはそのまま金貸しの妾に収まる女房もいたという。大宅壮一のレポートにも女房の質入れで得た金で金鉱を買ったヴァイオリニストの話が出てくる。

「従軍」慰安婦の階級?

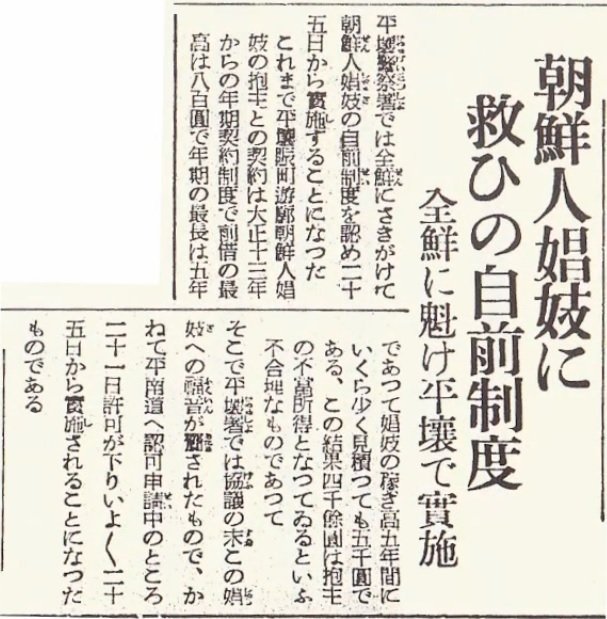

前出『ソウル城下に漢江は流れる』によると、1924年(大正13年)、京城の歓楽街「新町」の遊郭には日本人340人、朝鮮人267人の遊女がいて、在住日本人と朝鮮人の人口との比率からいえば、圧倒的に日本人の方が多かったという。秦郁彦著『慰安婦と戦場の性』(新潮選書)では、1930年以降、ようやく朝鮮人遊女が日本人遊女を上回り、1940年になると、朝鮮人遊女9580人、日本人4273人と、2倍以上になっている。これは昭和初期の内地の事情と同じで、農村の凶作が続き、身売りが増えたからだと秦はみる。同時に悪質な女衒の類も横行し、あるいはモグリの私娼窟もあとを絶たず、総督府は取締に大いに手を焼いたという。

ちなみに、大宅は「妓生は、京城だけで五百人」としている。

いわゆる慰安婦というのもこの公娼制度の延長にあるのはいうまでもない。公娼の娼婦のうち、外地の軍隊施設近くで営業していた施設を俗に慰安所と呼び、そこで将兵相手に商売をする娼妓を慰安婦と呼んでいたのに過ぎない。同じ娼妓でも、内地や朝鮮にとどまって商売するよりは実入りはずっとよかったし、まず取りっぱぐれはない、相手は健康健全な兵隊さんだからおよそ病気の心配もなく、なによりお客にことか欠かなかったから、慰安婦に志願する娼妓も多く、新聞の「慰安婦募集」の広告を見て応募者が殺到した。強制連行などする必要はどこにもなかったのである。中には悪質な女衒もいただろうが、先にも触れたとおり、総督府および朝鮮警察はこれを取り締まる側だった。

いわんや「従軍慰安婦」なるものは戦後マスコミによって流布された俗称である。

「従軍」とつけば、これは軍属を意味し、軍人に準ずる扱いであり、みな階級をもっていた。当たり前である。軍隊の中で命令系統をはっきりさせておかず、いざというとき勝手な行動を取られては、その者のために全員の死につながりかねないからだ。ちなみに従軍看護婦の場合、婦長クラスで軍曹である。婦長の中には、生意気な口をきく初年兵にビンタを食らわせたなどという武勇伝をもつ者はごろごろいた。渡辺はま子が従軍歌手として慰問団を組み北支を巡行したときは将官待遇だったという。兵はもちろん、少、中、大尉も彼女を見れば、先に敬礼しなくてはいけない。あの時代、軍隊が一番男女平等であった。

もし、「私は日本軍の従軍慰安婦だった」というお婆さんがいたとしたら、最終の階級と除隊時の部隊はどこか、を聞いてみればいい。いやしくも軍属であるなら、死んでもそれは忘れないはずである。

いいなと思ったら応援しよう!