柔術と英国フェミニズム~婦人参政権運動を支えた日本武術

120年前の柔術ブーム

明治大正期、日本から多くの柔道・柔術家が海を渡り、レスリングとの他流試合を通して日本武道の伝導に励んだ。それら多くの柔道家との対戦を経験し、自ら世界柔道チャンピオンを名乗る米国のレスラー、アド・サンテルが本家講道館に挑戦状を叩きつけ、大正10年、日本初となるプロレス対柔道の異種格闘技戦が実現することになる――前回はここまでのお話であった。今回は、米国から英国に場所を移す。

英国でも柔道がらみの他流試合の興行はよく行われていたようで1901年(明治34年)12月、留学中の夏目漱石が正岡子規に宛てた手紙にも「先達『セント・ジェームス・ホール』で日本の柔術使と西洋の相撲取の試合があって二百五十円懸賞相撲だというから早速出掛て見た。」という記述を見ることができる。肝心の異種格闘技戦は、前座試合が押してしまい、タイムオーバーで「とうとうお流れになってしまった」とのこと。漱石はまた「西洋の相撲なんてすこぶる間の抜けたものだよ。膝をついても横になっても逆立をしても両肩がピタリと土俵の上へついてしかも一、二と行司が勘定する間このピタリの体度を保っていなければ負でないっていうんだから大いに埒のあかない訳さ」と書いている。3カウント・ルールはこの頃、すでに確立していたのだろう。

さて、その2年後の1905年に発表されるコナン・ドイルの小説『空き家の冒険』の中でシャーロック・ホームズが「バリツ」(Baritsu)という日本武術を使うと紹介されているが、このバリツはバーテイツ(Bartitsu)の誤記のようだ。バーテイツは、日本で柔術を修行したバートン・ライトが英国伝統のステッキ術に柔術を加味し、谷幸雄、上西貞一というふたりの柔術家の協力のもとに完成した護身術だそうで、Barton+Ju-jutuがその語源である。谷は身長157センチの小兵でありながら、賞金マッチで無敗を誇り、リトル・タニの異名でも知られていた。1905年、日本が日露戦争に勝利すると、ロンドンっ子の日本武道への関心はさらに高まる。彼らの目にはリトル・タニが巨漢の白人を投げ飛ばす姿が、荒熊ロシアを打ち負かした極東の島国ニホンを彷彿とさせたことだろう。この時代の英国で谷幸雄はアドミラル・トーゴ―(東郷平八郎)と並んで、もっとも有名な日本人だったという。

ちなみに、谷や上西によって伝えられた柔術の関節技の多くをランカシャー・レスリングが積極的に吸収し、これがキャッチ・アズ・キャッチ・キャンの原型になった。

こう見ると、英国では米国以上に柔道・柔術熱が盛んであったようだ。そればかりではない。日本の柔術が、英国の女性参政権運動に浅からぬ関係にあったといったら、現代のフェミニズムの闘士はどんな反応を示すだろうか。

テロも辞さぬ女性参政権運動

20世紀初頭、英国では、サフラジェット(Suffragettes)と呼ばれる過激な女性参政権運動が旋風を巻き起こしていた。

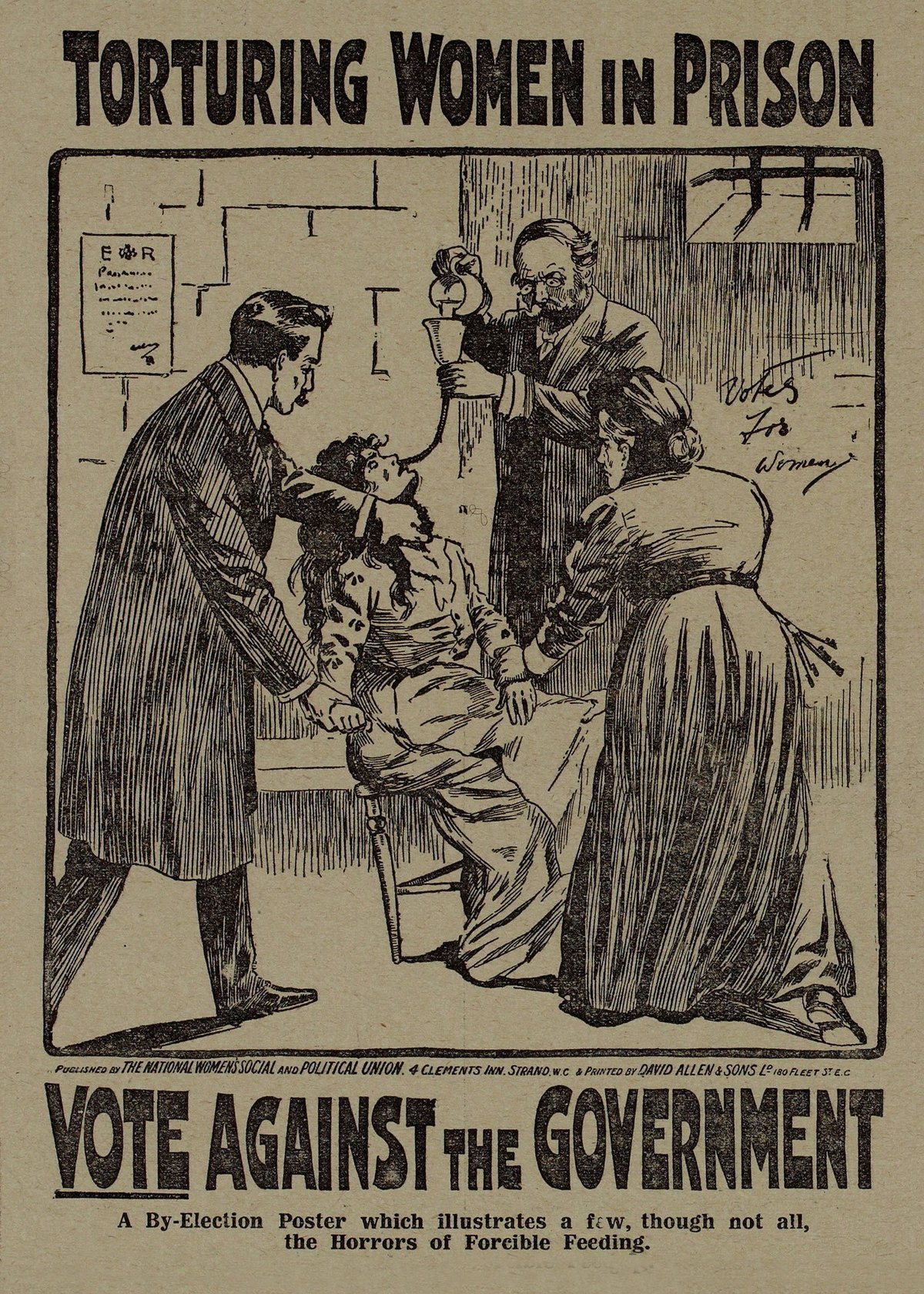

中心人物は、WSPU(女性社会政治連合=Women's Social and Political Union)のエメリン&クリスタベルのパンクハースト母娘である。エメリンが女性参政権運動に関わったのは14歳というから、早熟かつ聡明な少女だったのだろう。事実、演説に才を発揮、彼女が街頭に立つと、常に人だかりができたという。しかし、弁舌の力も限界があった。1903年、45歳のエメリンは「Deeds, not words(言葉でなく行動を)」を旗印にWSPUを結成する。WSPUの集会やアジ演説には男たちの嘲笑や妨害、警察による排除がつきものだった。それに合わせて彼女らの行動も過激化し、投石やショーウィンドウの破壊、放火、ときには爆弾テロにも及んだ。逮捕された活動家は、獄中、ハンガーストライキで対抗。刑務官は受刑者の口や鼻にチューブを差し込み無理やり食物を流し込むなどの処置を取ったが、これによって死亡にいたる事例もあったようだ。エメリン自身も生涯で10回の逮捕を経験するが、これは、逮捕されること自体が示威活動になると判断した彼女が、積極的に警察を挑発した結果でもある。

サフラジェットという呼称は、suffrage(参政権)をもじったもので、本来は、多少の揶揄をこめたマスコミ用語だったが、活動家たち自身が積極的にそう名乗ることで仲間意識が生まれ団結力が強化された。ちなみに、ディズニーの実写映画『メリー・ポピンズ』に出てくる幼い姉弟のママはサフラジェットの活動家という設定だった。

ガラッド夫人と対警察用柔術部隊

警察との抗争が激化するにしたがい、サフラジェット側も自衛手段を講じる必要に迫られた。そこで登場するのが、イーデス・ガラッド(エディス・ガルドという表記も)である。イーデスと夫ウィリアムはともに先述の上西貞一の高弟で、上西の帰国後は、道場を引き継ぎ、イーディスは女子クラスを担当していた。1909年(明治42年)5月、乞われてWSPU大会で柔術演武を披露。以後、対警察用護身術としてWSPUに柔術を指導することになる。彼女の道場はサフラジェットのアジトの役目も担っていた。警察の目がやかましくなると、「ダンス教室」の看板を掲げ、地下で柔術の稽古をする形を取った。また、門下の先鋭25人でパンクハースト母娘の親衛隊Bodygurdsを組織している。今では一般用語のボディガードはここから生まれた。

イーディスの柔術はかなり実戦的で、投げ技に逆間接取り、当て身を主とし、時には寝技に締め技も使った。屈強な警官も固い石畳の上に投げ落とされれば、一発KO必至である。当時の欧州の女性は動きづらそうな、くるぶしまであるフレアースカートが定番だったが、柔術ではこれが不利になることはなかった。イーディスの道場では、体術の他に棍棒術も教えており、大小の棍棒を隠し持つには、むしろロングスカートは最適だったのである。

1914年、第一次世界大戦が始まると、サフラジェットは活動を一時停止、銃後の守りに挺身した。そして、大戦が終結した1918年、「30歳以上で一定の資産をもつ」という条件つきながら、女性参政権が認められたのである。サフラジェットの勝利だった。

1999年、タイム誌は「20世紀もっとも影響を与えた100人」にエメリン・パンクハーストを選出している。

メイル・ストリープがエメリン・パンクハーストを演じた2015年の映画『未来を花束にして』の原題はズバリ、Suffragette。この中にヘレナ・ボナム=カーター演じるイーディス・エリンという女性が出てくるが、いうまでもなく、イーディス・ガラッドがモデルである。

▲『来を花束にして』予告編。ダービーで出走する王室所有の馬の前にパンクハースト・メンバーのエミリー・デイヴィソンが飛び込み妨害するエピソードは実際にあったもの。

(初出)『表現者クライテリオン』2023年5月号 コラム「東京ブレンバスター」5

・・・・・・・・・・・・・

(追記)

1934年(昭和9年)、イギリスの女優サラ・メイヤーが来日、講道館に通いつめ、日本人以外で初の女性有段者となる。彼女は王立演劇学校に通いながらロンドンの武道会で柔道を経験済みだったが、より本格的な修行を求め留学とあいなったのだろう。彼女を指導したのは、のちに日本アマチュアレスリングの父と呼ばれるようになる八田一朗だった。

メイヤーもまた、年代的にみてサフラジェットの申し子だったといえる。

日本でも大正の自由主義の波を受けて青鞜メンバーを中心に婦人参政権運動が起こったのは周知のとおりである。

これとは別にアメリカ留学経験者の女優・ダンサーの木村駒子による参政権デモもあった。

一般に、日本の婦人参政権は戦後、GHQによってもたらされたといわれるが、これは間違いではないが、正解でもない。実は、昭和15年には、「将来的なもの」としながらも、婦人参政権を認める議論が積極的になされていたのだ。しかし、日華事変の激化、翌年の対米戦争の勃発によって、それどころでなくなった、というのが事実である。英国のサフラジェット運動が第一次大戦によって中断されたのと似ている。まだまだ、参政権と兵役はワンセットで考えられていたのだ。

ちなみに、フランスで女性参政権が決定したのは、ヴィシー政権下の1944年4月である。

いいなと思ったら応援しよう!