第8話マックスモーションと秋山兄弟

秋山弘宣 (アキ秋山) 、秋山勝利 (カツ秋山)。

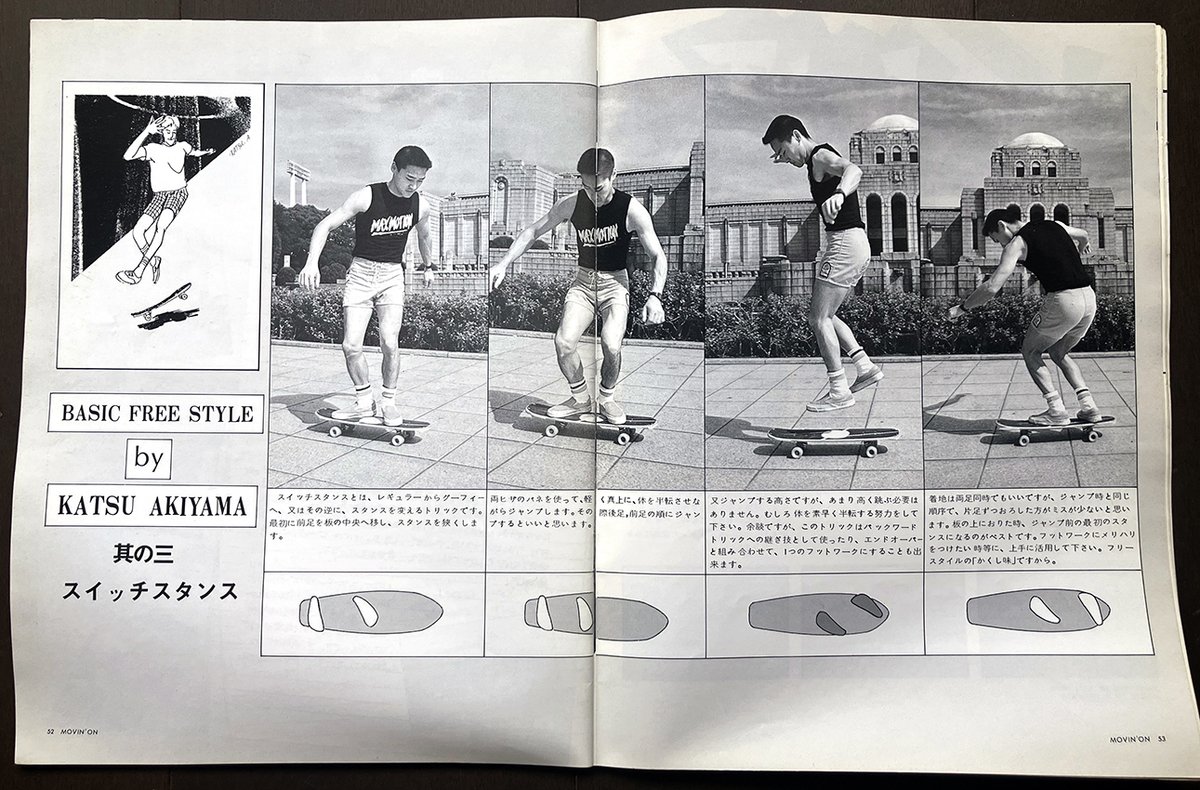

日本のスケート界に携わる者で、この兄弟の名を知らぬ輩は間違いなくモグリである。兄、アキ秋山は70年代半ばから本場アメリカより招かれ、数々のコンテストで入賞を果たしてきた、記念すべき日本人プロスケートボーダー第1号であり、弟であるカツ秋山もまた日本スケートシーンの黎明期より、 幾多のコンテストで常に上位をその兄と争ってきた。そして フリースタイル競技での360度スピン38回の日本記録は40年を経ようかという現在もなお、更新されていない。

70年代後半から80年代初頭にかけて、次々と発刊されたサブカル、ファッション誌やスポーツHOW TO本、TV「ビックリ日本新記録」等のメディアを通じてその存在を知り、80年代の半ばになって清瀬スケートパークにサングラスにスケート用のフライ・アウェイのヘルメットをかぶり、ハーレー・ダビッドソンに乗って現れるアキさんを憧れの眼差しで見ていた・・・。

1986年、この頃、東急ハンズ町田店のライダーをしていた俺はこの町田店のスケート&BMXコーナーの担当者だった平塚振治氏(渋谷東急文化会館屋上にあったアキ秋山設計の「カリフォルニア・スケート・パーク」の常連だった)の推薦で、上野の老舗スケート・ショップ「マックスモーション」のアルバイト兼ライダーとなった。

これは第3次スケート・ボード・ブームといわれる時代に拍車がかかり始めた時期で、当時、駒沢公園や原宿のホコ天などが主戦場だったストリート・スケーターの俺にとって、「ムラサキ・スポーツ」、「STORMY」と並ぶ東京の3大ショップのライダーになれるというのは大出世といえた。そしてこの「マックスモーション」であのカツ秋山と出会うことが出来たのだ。

マックスモーションでのアルバイトの仕事は主にボードのコンプリート作業で、ショップに隣接した事務所兼、倉庫兼作業場で行われていた。夏場に入ると冷房がきかず暑いので、カツ君を筆頭にスケーター連中は皆、いつも上半身ハダカで作業していた。カツ君は上背こそないが、贅肉のないひきしまった筋肉質で兄のアキさんそっくりのアスリート・タイプだ。

スケートする時以外にも、一日中スケートボードに触れている事が出来て、コーシン(会社の正式名)が日本正規販売元だった「SANTA CRUZ」の新製品が入ってくるのが楽しみだった。ただし、必然的にデッキテープにも一日中触ることになるので手指がすべてザラザラになった。

昼休みの1時間はさっさと昼食をすませ、時には昼食をとりながら?? カツ君と上野の路上でストリート・スケートしていると、かつて何度も読み返したスケート&BMXの専門誌 「MOVIN'ON」に掲載されていた写真の中の世界に入ってこられたような気がしてうれしかった。

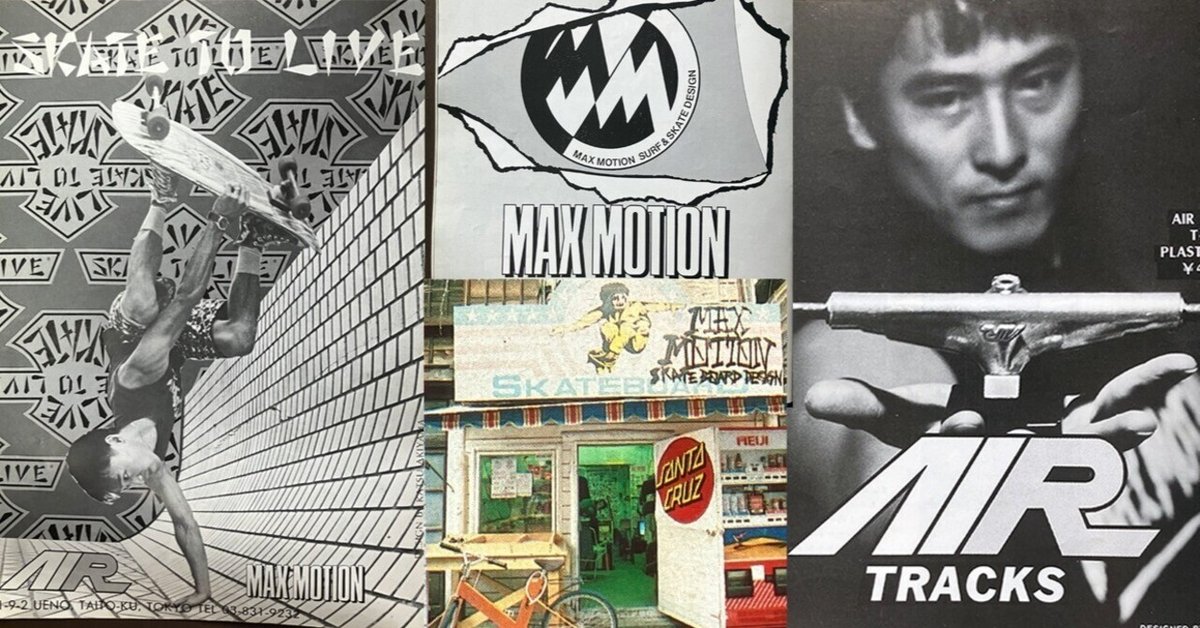

乗っている板はLive To Skate、つけているトラックはAir TruckとMax Motion全開の広告です。

東京駅八重洲口に存在した通称八重洲バンクでのカツ秋山氏によるハンドプラント。

他のアルバイトのヤツを誘っても来ないので昼休みストリートはカツ君と二人で行く事が多かった。カツ君はスケートしたくてしょうがないといった連中は大好きだったが、大してヤル気もないスケーターが大キライだった。ある日、レクターのアグレッサーという超カッコイイニーパッドのニューモデルが入荷した時、某社員がソッコーで社割りで買っていたのを見ていて「滑んねーのにパッドなんかいらねーじゃんなあ」とポツリと俺に言った事もあった。

また、俺自身にもそんなカツ君の逆鱗に触れる日がやってきた。休日の原宿のホコ天でホーホー・プラントをやっていて、誤ってボードを足から落とし右手の薬指と小指を骨折してしまった為、得意としていたストリート・プラント系の技が出来ないのがイヤで池袋 SEIBUで行われたAJSAのコンテストにエントリーしなかったのだが、コンテスト当日のプラクティス時間中に右手にギプスをしたまま仲間とジャンプ・ランプを飛んでいたところをジャッジ席のカツ君に見られていて、あとから「ジャン・プランプが飛べんなら大会出ろよ、ウチのライダーだろ。」

カツ秋山を知らない人はコワそうな人だなと勘違いしてしまいそうだが、思えば「コンテストの結果なんかどうでもいいからみんなと一緒に楽しんで、自分に足りないと悔しく感じたところをまた練習してって、そうやって俺達だってやってきたんだから」という愛情が感じられるし、カツ秋山という「スケート・ボード大好き人間」の人となりが実によくあらわれたエピソードだと思う。

かの天才ストリート・スケーター、「ニーヤン」こと二瓶長克も当時の雑誌で、「好きなスケーターは?」という問いに「カツ秋山」と答えている。

つづく