設計でジェネレーティブデザイン使ってみようぜ!(※この記事で使われている設計ソフトはFusion360です)

※Advent Calendar10日目の記事です。よろしくお願いします。

自己紹介

こんにちは、hadaです。クリスマスがだんだんと近づいてきましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。ってクリスマスだから何かあるわけではないですよね。普段通り設計するだけですよね。

もしかしたら設計すでにやっててぜんぜん暇ないって人もいるかもしれません。でもたまには息抜きで設計してみてもいいんじゃないでしょうか。そんなあなたに解析&設計はおすすめです。

ジェネレーティブデザインとは

AIという言葉がはびこっている現在、部品を自動で生成するという機能も出現しています。Fusion360についているジェネレーティブデザイン(Generative Designなので以下GD)というモードはねじ穴など必要な箇所をモデリングして荷重ケースを指定するとあとは自動で部品を生成してくれます。※学生はFusion360教育版(←ダウンロード手順URL)ならほとんど全ての機能が使えるはずです。

寝る前に解析流すと朝起きたらできてるので今日の運勢に使えます(失敗してる場合もあるので)今日は凶ってところでした(一番下の写真が失敗した写真です)…

具体的な使い方

0,使いどころ

3つの梁がねじれの位置に配置されている場合どうやって締結するか、というのは自分が2年生の時に「t3板を135.08°ねじれ方向に曲げる」という謎図面を出してしまった悩みの種でもありました。(当時はベンダー(曲げ機)がなく万力で無理矢理だったので加工班に怒られました)

結局3Dプリンター部品にしたのですが(最初からそれでいいじゃん)部品をどんな形にすればいいのかというのが分からずかなりごつくなってしまった印象があります。

というわけでなんとなくこんな形にすればいいのではという形状をGDで出してもらいましょう。

1,角パイプを3本配置します

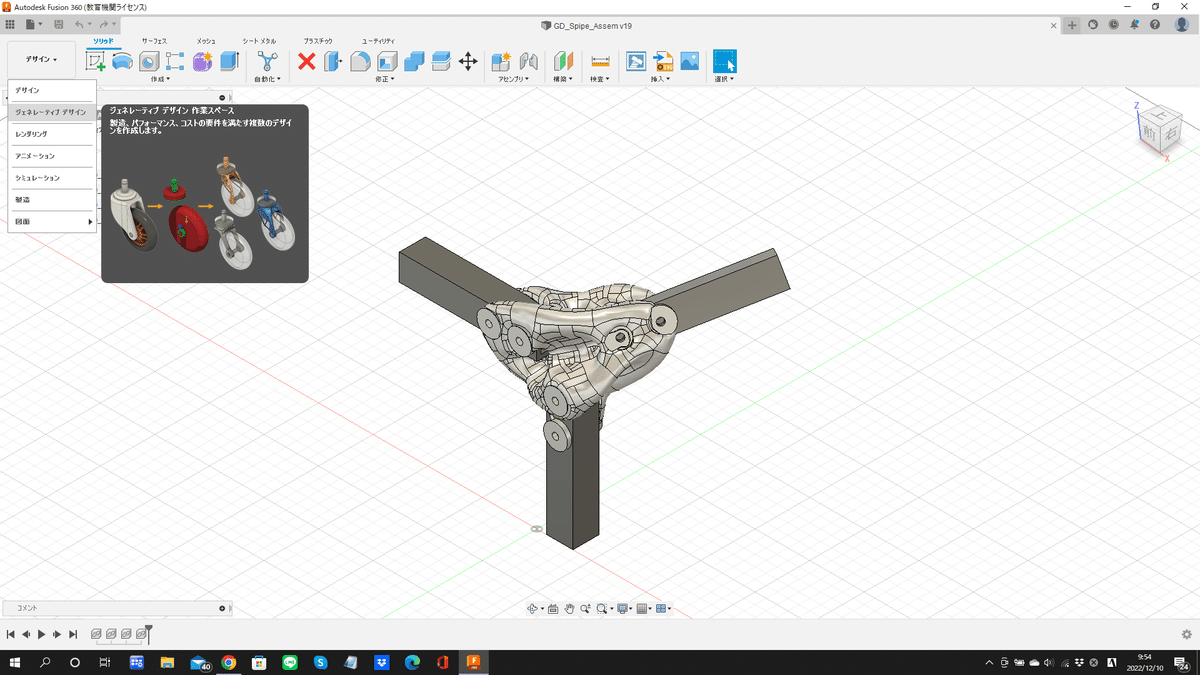

2,デザインからGDに切り替えます

3,モデルを編集します

・保持ジオメトリについて

GDは今回に限ると必要なねじ穴とねじ穴をつなぐ機能ということができます。ということはこのねじ穴は自動生成する前に作っておかなければなりません。これが保持ジオメトリです。

・障害物ジオメトリについて

また、ねじがある部分や角パイプがある部分に部品の一部があると干渉します。ここには侵入せずに部品を生成してねというのが障害物ジオメトリです。

※コネクタ障害物という機能を使うと簡単にボルトナットの障害物ジオメトリを再現できます

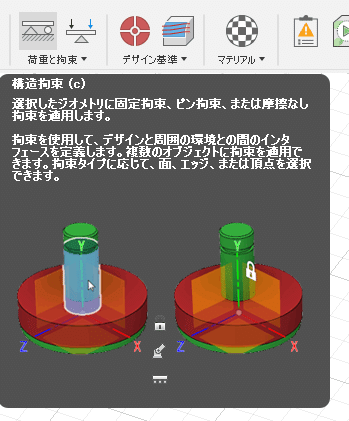

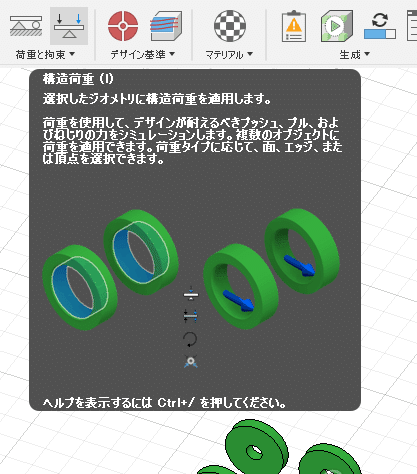

4,荷重ケースを設定します

想定される荷重とそれに対して固定端、固定部はどこかを指定します。

荷重ケースを設定するときは障害物ジオメトリが邪魔なので非表示にすると楽です。

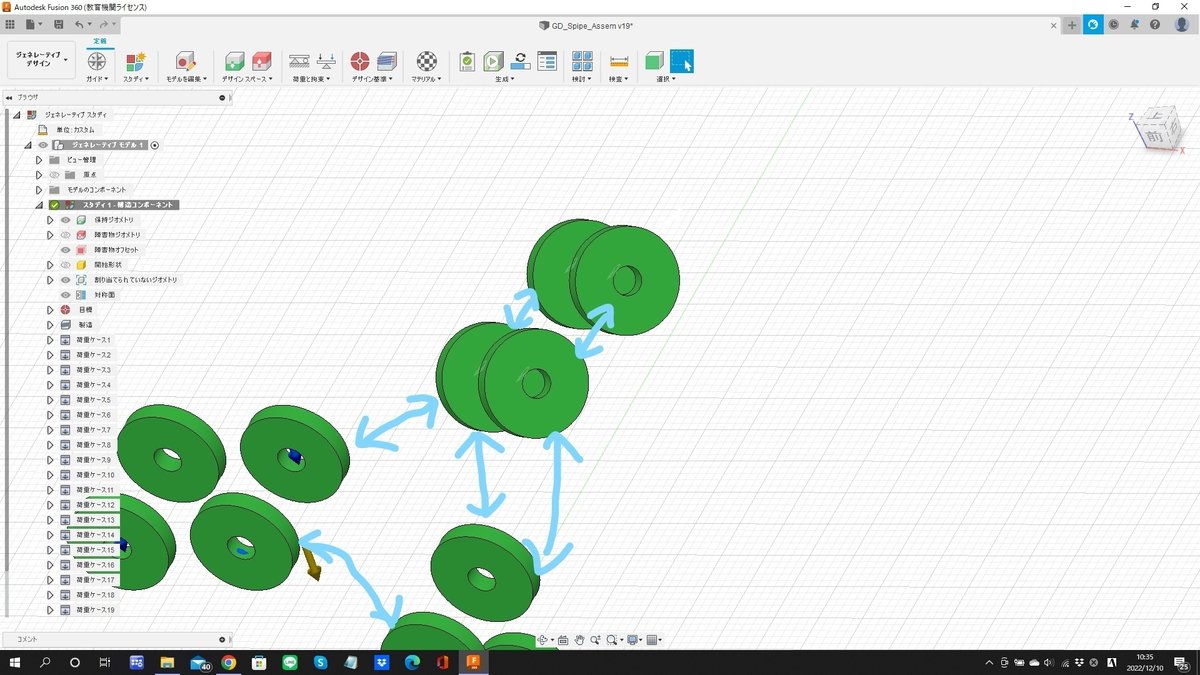

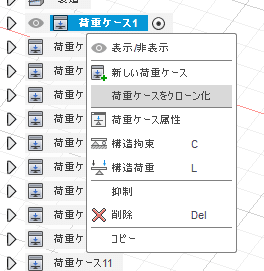

5,荷重ケースを増やします

荷重ケースのクローン化を使えば荷重の向きのみを変えたものを増やすのに便利です。

全く新しい荷重ケースをつくるには新しい荷重ケースを選択します。

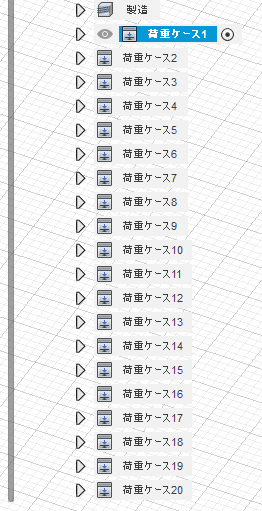

縦横だけでなく斜め方向の荷重も入れると、荷重ケースをクローン化で1パターンにつき6荷重ケース×3角パイプで18荷重ケースほどになります。さらに衝撃荷重やモーメントなどを追加するとより精錬された形状が出てきますが今回の部品はそこまでする必要がない(あくまで3本の角パの締結)ので20個くらいの荷重ケースとします。

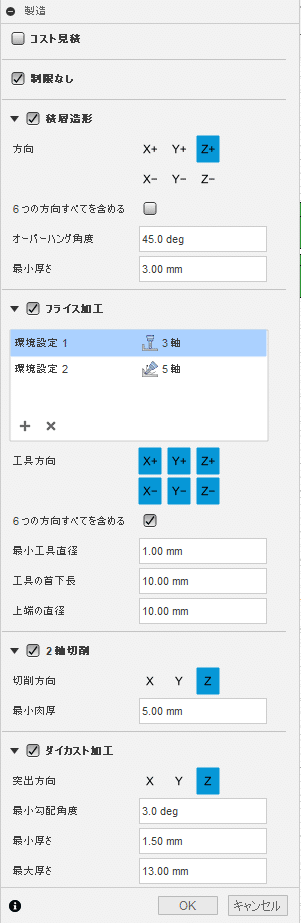

6,製造方法を決定します

といっても3軸マシニングセンタじゃ絶対無理だろみたいな部品も生成されたりするので基本全部チェックを入れて良さそうな形状を選択しています。

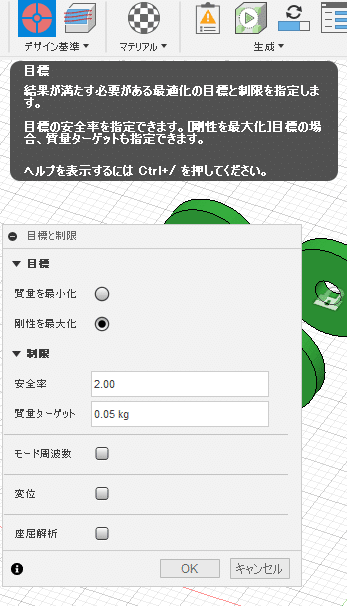

7,目標を設定する

剛性の最大化もしくは質量の最小化を選択できます。質量を最小化した場合は特に細すぎてそのままでは使えない(どれもそのままでは使えないものが多いですが)部分が出てきやすいので後からモデル編集が必要です。

今回は剛性が最大となるように目標質量程度になるように生成してもらいます。

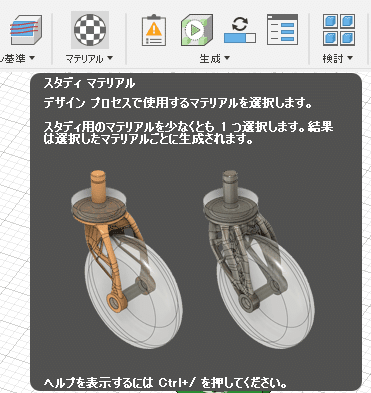

8,マテリアルを選択します

マテリアルですが、高専ロボコンではアルミ鋳造を行いました(まじでかっこいい)。ですが難易度もコストもばかにならないのでナイロンで中国に依頼するという方針で今回は生成してみましょう。ナイロンを選択します。

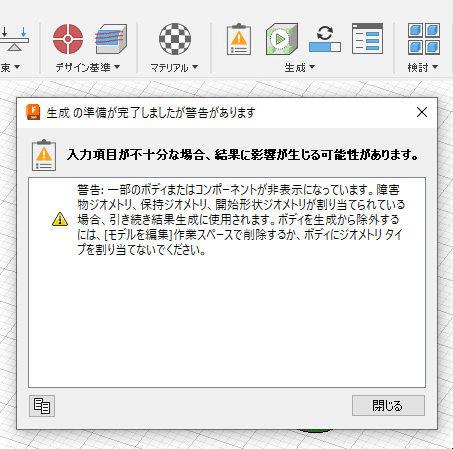

9,プリチェックします

設定し忘れの項目や生成の時に障害になる項目がある場合「!」が表示されいるので確認します。

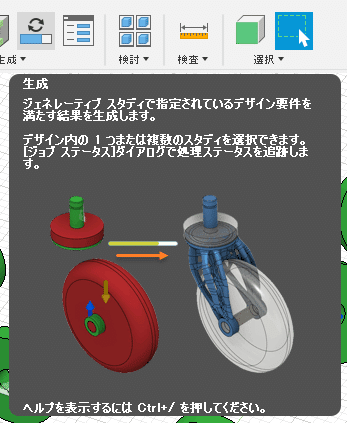

10,生成します

生成ボタンを押します

11,評価

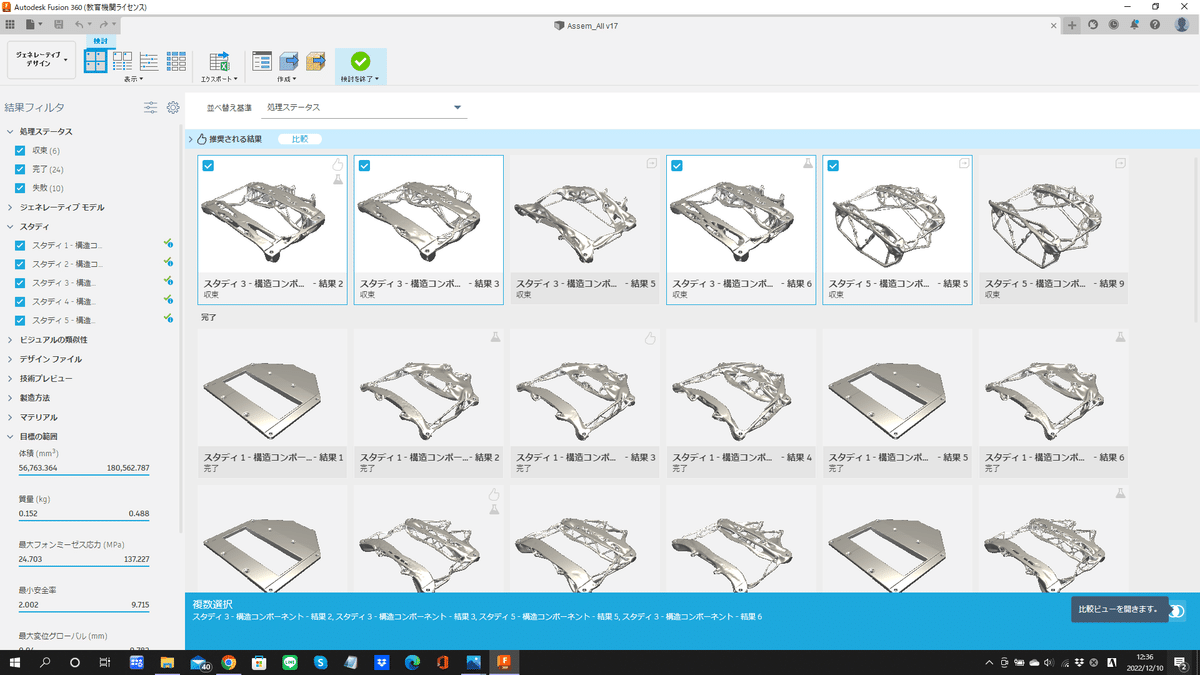

データを上書きして生成したものが全て吹き飛んだ上に上書きしたデータが失敗していたので、過去の成功したものを例に説明します(泣)。

12,デザインの生成

良さそうなデザインを部品ファイルに変換します。

13,作り方

実際にこの部品を作るには削り出しや鋳造、3Dプリントが考えられます。3Dプリントが一番製造が簡単ですが積層方向に壊れやすいのが問題です。

また板などの部品を配置し梁がついていない部分は肉抜きをするなどの参考程度でもいいかもしれません。(それだったらトポロジー最適化やシェイプ最適化でもいいかもしれませんが)

まとめると…

これは最適化形状をそのまま部品に使えることができるようになったというロマンの塊だと思っています。GDのいいところはたくさんあるし、わざわざGDを使う必要もないという意見も分かります。でも学生じゃなくなってGDを作りたくなってもライセンス料がばかにならないので今のうちに使える分だけ使わせてもらおうと思います。一度やってみると楽しいかもしれません。

というか失敗したときの対処法とかSOLIDWORKSとどうやって併用するかとか書く内容まだあるような気がするけど力尽きそう…メモリがあと100MBしかない…つみそう…

なお失敗すると以下のようになります。沼です。

アイデア対決・全国高等専門学校ロボットコンテスト

というものがあります。通称ロボコン、高専に入ってから5年間これに携わってきましたがずっと設計をやってきたわけではありません。

1年生 加工とちょびっと設計(2018ボトルフリップ)

2年生 自動機設計(2019洗濯物干し)

3年生 なぜか制御と回路(2020ロボットアームでマジック)

4年生 部長_運営(2021すごロボ)

5年生 設計&スケジュール管理(2022紙飛行機とばし)

2020は制御と回路といいつつ過去の遺産に頼りつつ知識ゼロの設計者がやったものなので本当に闇です。配線が燃えt…

なので今後はちゃんと勉強した電子工作をやっていきたい、というのが僕の今の目標です(構造力学方面ではないです)。