『Play is Pray』製作ノート

豊中市立文化芸術センターで上演された『Play is Pray』を振り返るnoteです。パンフレットが作れなかったのでパンプレットがわりに、ここで製作過程を振り返ってみます。今回は作品の中身のことより、外側のお話が多めかも。

オーケストラとつくる演劇

僕は2021年から日本センチュリー交響楽団と豊中市立文化芸術センターが年四回開催している“物語と連動する演奏会”に小説を書き下ろしてきた。

2022年『忘れられた怒り』から2025年に上演される『アキレスと亀』まで、三年間オーケストラの演奏会と並走し十二作品の小説を書き下ろすことになっている。

そんな刺激的な演奏会に関わり続けていたある日、豊中市立文化芸術センターの企画プロデューサー・本城聖美さんから「逆に、オーケストラ奏者を入れて演劇作品を創るのはどうでしょう」というご提案を頂き、この作品の制作が始まりました。

この時はまだ、豊中市立文化芸術センターが製作する初の演劇作品が、劇場ではない特殊な会場で上演することとなり、オーケストラ奏者とメジャーアーティストのDJを招き、2version(DJ版/カルテット版)の演出を含む非常に上演難易度の高い作品になるとは、誰も想像していませんでした。

頼む。いい作品になってくれ

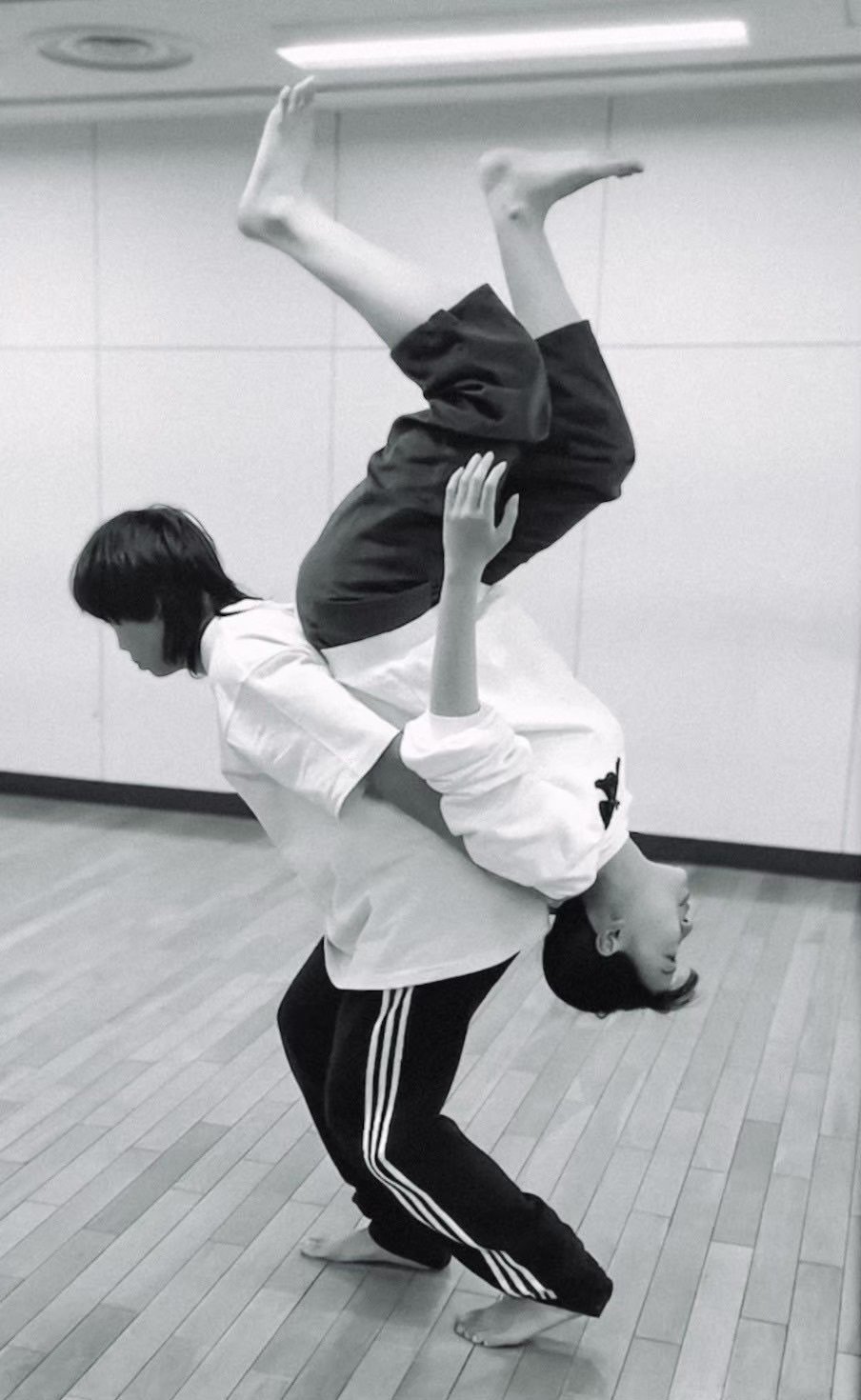

デザインはお世話になりっぱなしの山口良太さん。写真は坂下丈太郎さんによるもの。

初っ端から「どんなタイトルにするか」でかなり迷った。このタイトルを基準に、これから数百人の人たちが動いていく。僕がつくりたいものを表す言葉を探して、タイトルをいくつも書いては消してを繰り返す。

しばらく考え、音楽家と演劇家達が楽しく遊べる作品になってほしいという願いを込め、共通用語のPlay(遊ぶ/演じる/演奏する)という言葉をタイトルに入れることに決めた。

Playという言葉から最初に連想したのは、22年7月に亡くなった演出家・ピーターブルックの言葉だった。演劇の神様と呼ばれるほど現代演劇に大きな影響を与えた彼は生前『Play is Play(演劇は遊び)』という言葉を残している。彼の残した言葉の反復される呪い(まじない)のような響きをタイトルに使いたいと思うようになった。

丁度、僕達「幻灯劇場」は旗揚げ初期の頃、劇団概要に「“遊びと祈り”をテーマによってたかって演劇を作る集団」と書いていました。僕は以前から「遊びと祈りが交わる場所に演劇が生まれる」と考えていたからです。英語では遊びも祈りも“プレイ”になるそうです。

こうして『Play is Pray(プレイ イズ プレイ)』というタイトルが出来上がりました。ですからこのタイトルは、商品名をつける時のようなキャッチーさや、映画のラストシーンでどんでん返しに使われるような伏線としての意味を持っておらず、「私たちが今から共に過ごす時間がそのようになって欲しい」という、親が子につけるような、祈りの先に名づけられたタイトルなのです。

頼む。いい作品になってくれ。

DJ、力を貸してくれ

当然のことだが、この作品では弦楽メンバーの力を引き出せる音楽家の力が絶対不可欠だ。そこで、かねてから一緒に仕事をしたいと思っていたクラシカルDJ・水野蒼生を招いて作品を作ることにした。

僕は彼の音楽が好きだったし、「Electronic Symphony II」というクラブイベントで日本センチュリー交響楽団のメンバーと既に共演していたことも大きかった。

劇団の作曲家・本城祐哉と二人音楽家体制での制作が出来ないか聞いてみたところ、軽やかな返事が返ってきた。かくして「演劇×オーケストラ×DJ」という、どこに辿り着くのか皆目見当がつかない旅が始まった。

2023年3月。幻灯劇場『0番地』(新宿シアタートップス公演)の上演終了翌日、新宿の喫茶店に蒼生くんと祐哉と三人で集まり、顔合わせをした。この作品では弦楽パートは蒼生くんが、人間から出てくる音は祐哉が受け持つことになる。

僕の方から「今作では脚本先行ではなく、演奏風景や演奏方法を先に作っていくような創作をしてみたい」という提案をしてみる。二人はすんなり快諾してくれて、三人でアイディアをボンボコ話し始めた。

本編にも登場したスピーチ・メロディ(作中では俳優の言葉の起伏に合わせてヴィオリラとピアノが全く同じ音階を演奏する)を使ったシーンや、俳優の動作音をサンプリングして音楽に組み立てたるアイディア、奏者達が動くことで聞こえてくる音が全く変わってくるミニマルミュージックなどなど、そういった音楽体験への挑戦となるアイディアは、すべてこの日に生み出された。

アイディアは揃った。どうやって実現していこうか。

実験実験実験実験実験実験実験実験実験

ルーパーを使った演劇や、言葉と身体がズレることについて小作品を作ったりした。

大道具と小道具の間にある“中道具”の概念について実験する人たち。

「作品に全く関係ないもの」を買って集め、本来と違う使い方で遊んだりした。

23年9月。音楽劇『鬱憤』の公演が終わるやいなや、『Play is Pray』のWS期間に突入した。12月の稽古開始まで、残された時間は少ない。

時期的に言うと東京芸術劇場で上演したDojoWIP『再生』、演劇解体新書『Mati/Sire(マチソワ)』と『日本未来戯曲集』、豊中名曲『ゆるやかな片鱗』の稽古期間や上演期間の隙間隙間の時間をやりくりして、美術や音楽に関するWSを繰り返した。音楽の人達と遊ぶ前に「演劇ってどういう成り立ちで生まれるんだろう」という根本的な部分をもう一度見つめ直す良い時間だった。

余談だが、美術のWSでピーターブルック『A Midsummer Night's Dream』の映像を見た僕らは、壁の隙間から竹馬に乗った妖精パックが登場するシーンが気に入った。『Play is Pray』でも備え付けられていた可動壁を使って「隙間」を作り、そこから俳優が垣間見える(袖がない)というしつらえになった。

遊びには失敗がつきものだ

12月に入り、いよいよ稽古が始まった。幻灯の俳優は住む場所がバラバラなので稽古は短期集中型で行うのが一番効率が良い。今回は第一集中制作期間〜第四集中製作期間まで四つのフェーズで作っていくことにした。

一つ目のフェーズは「物語から少し距離の離れた身体で遊ぶ」ことが目標だ。今回は主演の今井春菜 以外の俳優全員が『隣人』の製作を経験していたことから、かなりスムーズにアイディアが出てきた。

やったことないことをやってみるのだから、勿論すんなり出来るわけがない。みんながニコニコしながら地面に崩れ落ちていく光景を見ているうち、とても大きな発見があった。遊びには「できたりできなかったり」がとても大事なんじゃないかということだ。

メインヴィジュアル撮影の日に遡る。撮影の待ち時間に弦楽メンバーの巖埼さん、永松さん、飯田さん、村田さんと初めてゆっくりとお話した際、興味深いお話を伺った。

「オーケストラの演奏会でも、難しいソロを演奏し切った奏者に対して周りの奏者が賞賛を送ることがあるんですよ。拍手したりとか、音は出せないので足を床に擦ったり、手の平でモモあたりをさすったりしてるんです。あのジェスチャーは“賞賛”なんです」

その話を聞いてから僕は、オーケストラの演奏をこれまでの何倍も面白く観られるようになった。プロのオーケストラは凄まじい安定感と完成度で演奏する。生で聞く時でさえ、どこか、完成した音源を聴いているような安心感があったのだ。

だがオケの方でも演奏に失敗してしまう可能性があるのだとわかってから、演奏会を見る眼が変わった。高い技量に支えられた安定感のなかで、技巧を尽くして難易度の高い壁に挑もうとしている人達がはっきりと見えるようになったのだ。壁を見事に超えた人は賞賛し、失敗しても全体のアンサンブルでどっしりと支えていく。なぜ演奏が「Play」とされるのかわかった気がした。「出来たり出来なかったり」そういうゆらぎの場に遊びはおこるのかもしれない。

演劇に持ち帰って考えてみる。「安全に出来ることを並べ“完璧”を目指す」のではなく、「出来ないかもしれないことに挑戦してみる/出来なくても面白くなるよう見せる」稽古でも舞台でもその揺らぎの中に身を置けるような、遊びのプロになっていきたいなと思った。

『Play is Pray』はそういう作品にしよう。

藤井に代わって村上亮太朗が入って、動きを模索したりした。

頼もしすぎるスタッフ陣

衣装着て演出席に座っているのが藤井。自分のシーンが来たら、舞台に出ていく。

今回は劇場ではなく豊中市立文化芸術センター内にある大きな展示室が上演会場になった。劇場でなら簡単にできることも、ここでは実現ハードルが高くなる。今作も頼もしすぎるスタッフ陣の力をお借りして、山のような課題を一つ一つ解決していく。

可動壁を使ってどのくらい吸音効果があるのか実地実験している様子。

最終的には天井に布を張りまくって上方向への音の抜けを抑えたりした。

まずは、いつもお世話になっている演出助手のチェケロー(入江拓郎)さんと舞台監督の河村都さん。この二人がいなければ幕は上がらなかった。二人の功績を全部書き出そうとすると僕の指は疲労骨折してしまうだろう。怪我なく千秋楽まで上演出来たのは、この二人の尽力に他ならない。都さんがスタッフ陣をまとめ、チェケローさんが稽古場と劇場を繋いでくれた。幻灯作品の父と母である。

都さんに至っては前説で笑いまで取ってくれて、アンケートに「前説が良かった」「舞台監督さんが頑張ってて良かった」と書かれまくってて超人すぎた。

今作は初めて一緒に作品を作るデザイナーさんも多い。衣装デザイナーの植田昇明さんもそのお一人だ。

植田昇明さんが衣装を手がけられた作品はこれまで何度も拝見していた。今作では美術家の野村善文が作る「なにもない空間」と、植田さんの盛り盛りの衣装が見せてくれるユニークなシルエットが、とてもマッチするんじゃないかと思ってお声がけした。念願叶って参加して頂けることになった。

植田さんとの打ち合わせでは、作品のことだけではなく僕のバックボーンに関する質問もしてくれた。僕は「2020年冬まで自分のお金で服を買ったことはなかった話」をした。

僕は子供の頃から容姿にコンプレックスがあり、オシャレを毛嫌いしていた。子供の頃は兄や両親からもらった服、成人してからは友達になったインド人に貰った服や、祖父の勤め先の社長さんが亡くなった際譲り受けた遺服など、他人のお下がりばかり着ていた。

自分の身体と丈の合わない服を着る感覚の話の途中で「死んだ姉を演じ続ける主人公が、サイズの合わない姉の服を無理やり着ているのはどうだろう」というアイディアが生まれた。それを聞いて植田さんはささっとラフを描く。植田さんとのおしゃべりはとても楽しく、豊かな時間だ。

手編みのニットが重要なモチーフになってからというもの、植田さんは最後の最後まで劇場で編み物をしてくれた。ヘアデザインに毛糸を取り入れるアイディアや、ブランケットやクッションカバーをざっくりした手編みにすること、衣装を劇世界に浸透させるアイディアの数々に最後まで驚かされた。

音響の河合宣彦さんと照明の幸野英哲さんも今回はじめましてのプランナーさん達。どちらも一緒に仕事をしやすい、素晴らしい方々でした。

河合さんは、打ち合わせの時から「せっかく特殊な空間で上演するから、立体音響で遊びたいなぁ」と話していたら、スピーカーを十四台(!?)あちこちに仕込んでくれた。渡り鳥のドマが上空を飛んで横切るシーンなどは本当に鳥が羽ばたき、横切ったように聞こえるし、湖の位置が環境音だけで伝わるしで最高だった。「これぞ! 演劇! 」という体験を作ってくださった。

特に環境音づくりは今回の作品のキモだったように思う。『Play is Pray』ではキャラクターが言葉を交わしていない間も、心の中や周囲の環境が動くことで物語が進んでいく必要があった。“無音”ではなく、“沈黙”を作るがこと出来たのは、河合さんの細やかな仕事のお陰だ。

一手に引き受けミックスしてくれたのも、あまりに素晴らしすぎる大仕事!!

照明の幸野英哲さんとの灯りづくりも楽しかった。今回が通常の劇場ではないことを最初に見せてくれて、その後の修正も交わす言葉より多く、“やってみせる”をしてくれるプランナーさんでした。

幸野さんの灯りは一つの画にいろんな遊びの可能性を込めてくれていて、とても柔軟で。僕は真上から照らす灯り(今回の会場では最も難しい灯り)が好きな演出家なのですが、一緒に作品を作り終える頃には好きな灯りが増えちゃうような、とても素晴らしいプランナーさんなのです。

旅しよう!旅!

終演後、蒼生くんやオーケストラのみなさんと口々に「ツアーしようツアー!ツアー公演だ!」と盛り上がった。この作品の終着地が、まだここではない感覚があった。もっと上演して、もっと観て欲しい作品だった。ご来場してくださった皆さん、関わってくださった皆さんに心から感謝いたします。

またこの作品に戻って来れることを楽しみにしながら、

次の作品へ向かいます。

いいなと思ったら応援しよう!