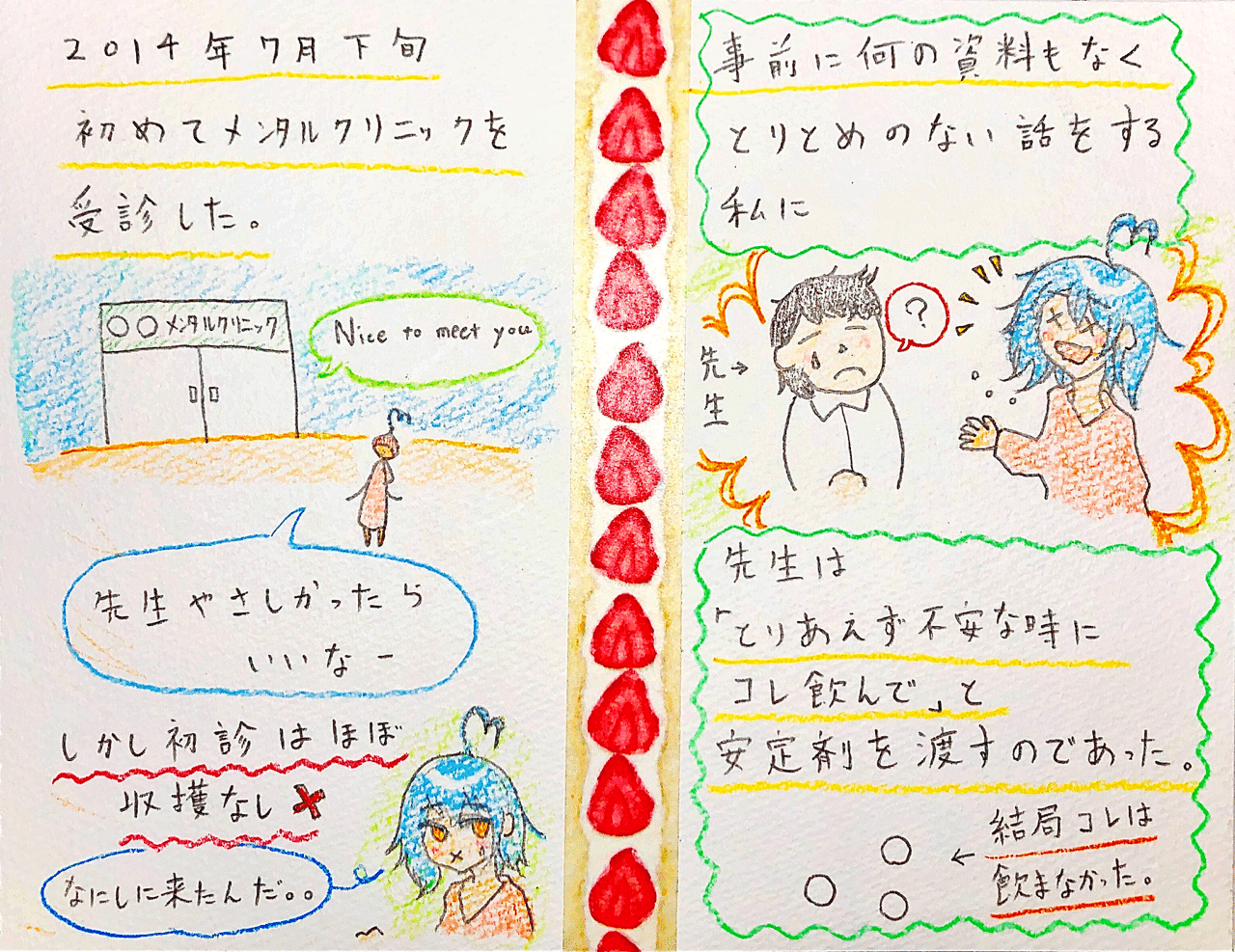

強迫性神経症でメンクリ行った話

強迫性神経症の症状でいよいよ進退極まり、

自殺か、メンタルクリニック行くかの二択を自分の脳みそから突きつけられ、

やむなく受診を選んだ。

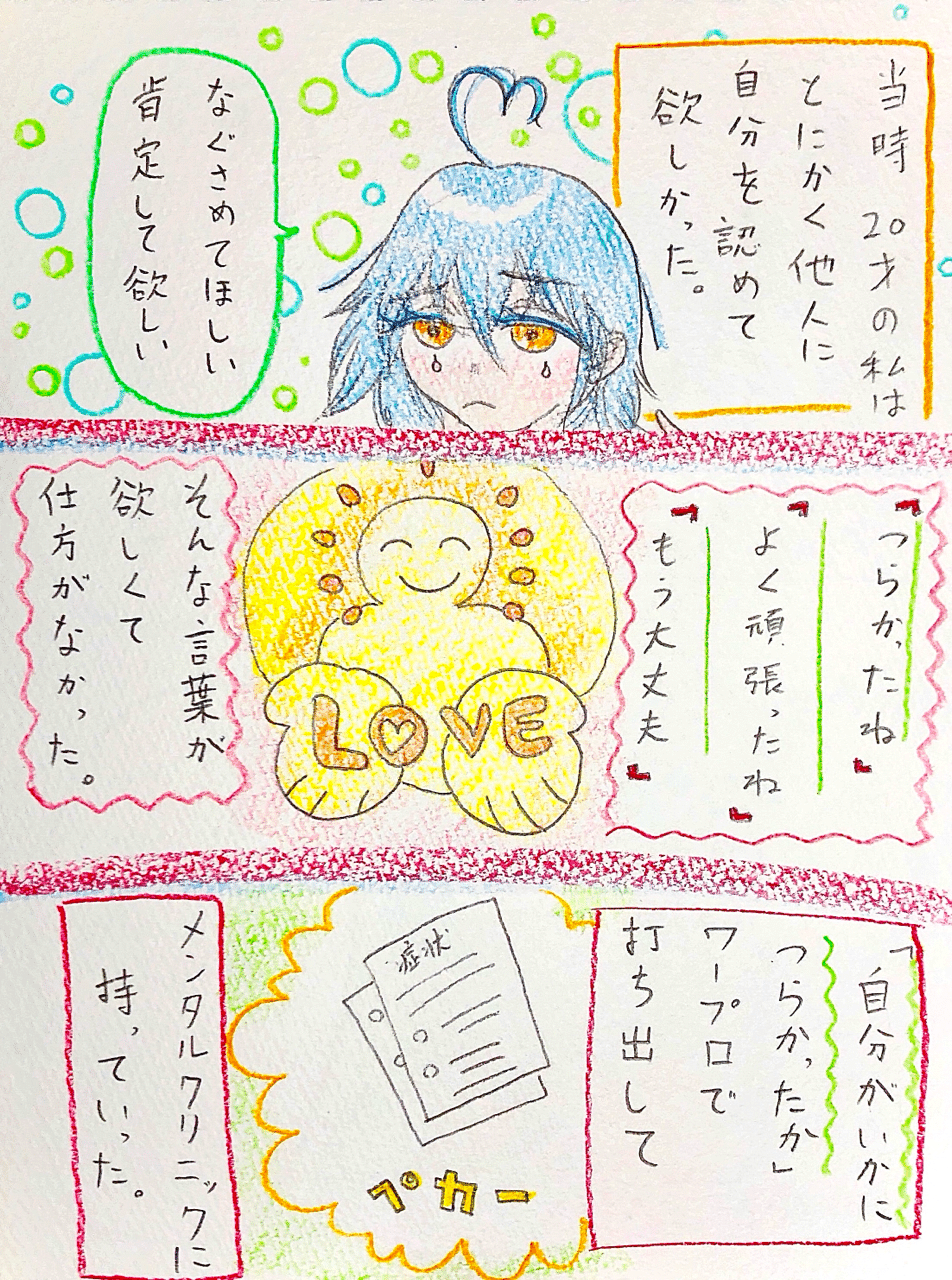

20歳のときだった。

問診票の項目には

「今日の受診を、家族は知っていますか?」というのもあった。

「家族には話していない」と記入した時、

ああ、今自分がいるここは精神科なんだなぁとぼんやりと実感を持った。

病気のことは同居している家族にも話せないでいた。

そのまま何年も経った。

神経症の症状が出始めたのは16歳の時だが、「強迫性神経症」という病気の存在を知ったのは、20歳の時だった。

もともとの怠惰な性格もあって、

高校入学時65だった偏差値は、

卒業時には30(苦手科目は29)まで落ちた。

それまでは、自分の行動がおかしいことは自覚しながら、周囲の共感も得られないまま苦痛を感じ続けていた。

母からは「あんたは地頭が悪いのかな」と言われた。

父は、「学業の成績で人の価値が決まる」というような価値観を持っているらしかった。

高校時代の私の、突き抜けた怠け者っぷりを見て、私は家族から愛想を尽かされたと思った。

かくして私は承認欲求のけだものになった。

初めてかかった精神科の先生は、

必要な薬だけ処方して、後は何もしないような人だった。

強迫性神経症はADHDの人が併発しやすいこと、

自立支援医療のこと、

障害年金のこと、

何一つ伝えてくれなかった。

田舎の小さなクリニックに、私は期待しすぎたのだと思う。

最初の先生は、するだけのことはしてくれた。

それ以上を責めるのは、私にはできないだろう。