あなたは生きていると思われているか。映画「彼らは生きていた」

子供の頃、沖縄戦の展示会に行ったことがある。

戦艦から放射される無数の光線。塹壕で積み重なる死体。死んだ赤ちゃんをおぶる少年。

引き伸ばされたモノクロ写真を観ながら、自分が立っているこの場所でかつて殺し合いが起きていたのかも、と考えると気分がザワザワした。

だけど現実感が湧かない。それは自分の想像力の低さの他に、「モノクロ」写真という要素が一番影響したのかもしれない。

当時の自分でも「昔は色のない世界だったんだな」なんて鼻垂れな考えはしなかったはず。だけど視覚から受け取る強烈な情報を、無意識に「この世とは違う世界の出来事」として解釈していた可能性は高い。

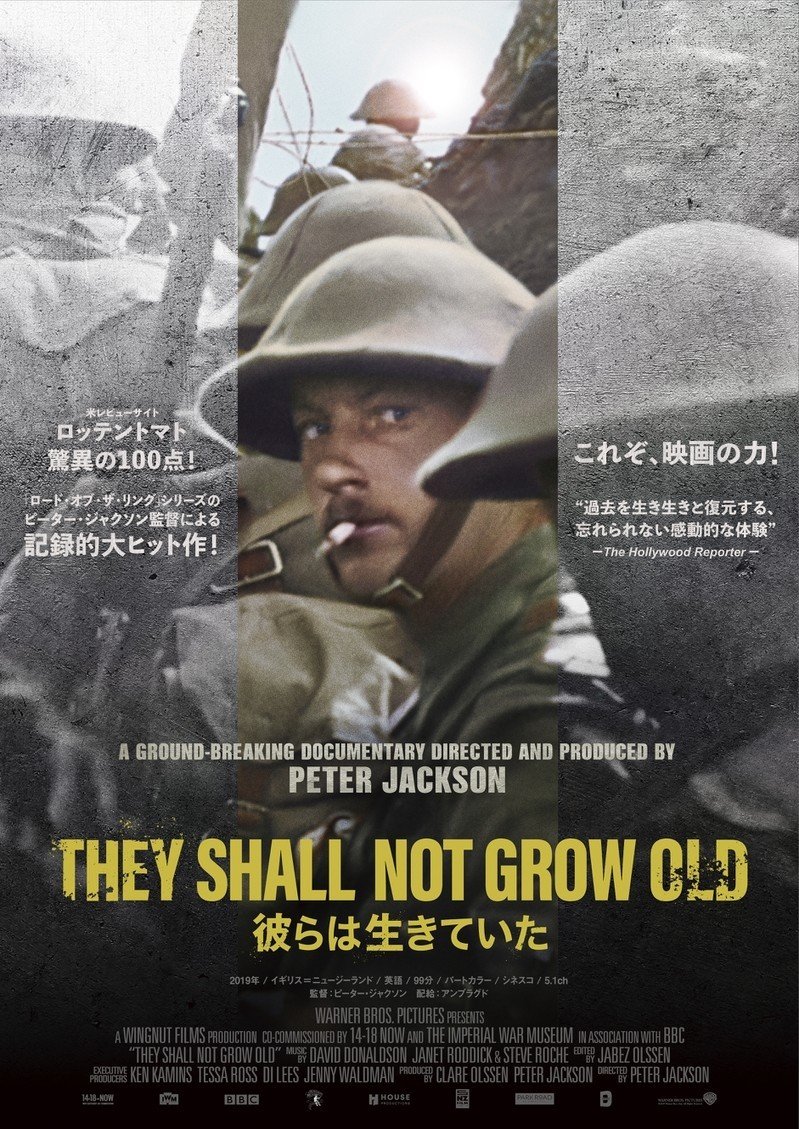

「彼らは生きていた(原題:They Shall Not Grow Old)」を観た。

第一次世界大戦のドキュメンタリー映画。100年前の映像と共に、退役軍人たちが淡々と当時の出来事を語っていく。

しかもこの映画、カラー。いや今の時代カラー当たり前っしょ、なんていうのもわかります。

映画冒頭はモノクロから始まり、あるところでカラーに移行して画角も映画サイズに変わるところがあルンですが、ここは素直に「おおっ」と唸っちゃった。モノクロは異世界、なんて無意識に思っていた自分が恥ずかしくなる。これ俺ら世界の出来事じゃね?やばくね?とか変に焦ったりもした。100年前の出来事なのにね。

この「カラーにした」というシンプルな特徴が、当時の戦争映像に半端ない臨場感を与えてくれている。

モノクロだった世界が、あなた(監督)によって色づき始めたの。なんて馬鹿なこと言ってる場合じゃない。

戦争という出来事より兵士にクローズアップした内容も良かった。

カメラを向けられてふざけ合う若い兵士たち、食事中に笑顔を向ける兵士たち、手当てされた捕虜と雑談する兵士たち。

しかしその映像と対比されるように死体の映像が映る。力ない顔で目から血を流している死体。肌が変色し腐敗し始めてる死体。頭を打ち抜かれて脳しょうの出ている死体。

カラーだからこそ映し出されるささやかな日常と途方もない地獄。

戦争映画だからこんなに心を乱される訳じゃない。

この出来事を自分とは関係のない世界で起ったことだと、今まで無意識に感じていたことにうんざりしていた。

みんな生きている、という当たり前のことを本質で理解するのは難しい。

些末なことに追われる日々と、膨大な情報を取捨選択する日々に疲れて想像する力を手放している。

ラスト、一人の退役軍人が兵役を終えて町に帰ってきた時のエピソードが辛かった。

家族でも親でも友達でも、自分と会っていない時は「相手は存在していない」思考が自動で働くから怖い。

自分と関わっていない時でも、他人は感じて考えているという空白を想像する力が「彼らは生きている」ということなのかもしれない。

それが簡単に出来ないから難しいんだこれが。

いいなと思ったら応援しよう!