サクッと使えるユーザーインタビューのコツ

こんにちは。SOMPOのサービスデザイナーの片山です。

前回のUXリサーチについての記事に続き、今回は「サクッと使えるユーザーインタビューのコツ」について簡単にまとめてみました。普段から参考にさせて頂いている書籍やブログ、過去の経験に基づいてまとめました。

UXリサーチにおいてユーザーインタビューは欠かすことはできません。ですが毎回、外部のモデレーターさんにお願いしているとお金も時間もかかりますし、スケジュールの融通も利きにくいです。でも、いきなり自前で実践するのはなかなか難しかったりもします。イエス/ノーの確認だけの浅い内容になってしまったり、無意識に誘導してしまったり、自分も最初はなかなかうまく行きませんでした。

そこで今回は、インタビュー経験が浅い方でも、スムーズにインタビューに入っていって、良い内容を持ち帰ってこれるように、インタビューのコツをいくつかまとめてみました。UXリサーチに限らず普段の業務でも活かせる内容もあるかと思いますので、ご覧いただければと思います。

まずは空気づくりを大切にしましょう

ラポール作りの時間をしっかりとろう

ユーザーインタビューで最も大切なことはインタビュー対象者が話しやすい空気を作ること、ラポールを築くことです。

ラポールとは、お互いを信頼し、遠慮せずに、本音で話してもらえる関係のことです。これができていないと、いくら話しても実りのある深い内容を得ることはできません。ですので、少なくとも3分程度はラポール作りの時間を確保しておきましょう。

「実は、私も緊張しているんですよ」を伝える

インタビューでは対象者も自分も緊張しています。お互いで緊張感を高めあうのを避けるためには、まずは自分がリラックスすることが大切です。「緊張しますよね?私も毎回、緊張してしまうんですよ(笑)」というように、自分も緊張してることを伝えてしまいましょう。すると、お互いの緊張が少しほぐれるような気がしています。

そのうえで、下記をやってみて緊張をほぐしましょう。

インタビューフローをさらっと眺める

深呼吸と指や腕のストレッチ

完璧を求めずに、「失敗しても次がある」と自分に言い聞かせる

笑顔で、声も気持ち張り気味で話す

「思うままに答えてください」を伝える

対象者は正しい回答をしようと考えがちです。そうすると発話に消極的になってしまったり、嘘をついてしまったり(本意ではないが、世間一般の模範解答と思われることに回答を寄せる、など)します。ですので、事前に「回答に正解はないので、思うままに答えてください」ということは伝えておきましょう。

また、インタビューへの参加が初めてで「回答するのが自分なんかでいいんだろうか」と自信がなく発話が控えめになってしまう方もいます。その不安を払拭するために「一般のユーザー様(ないしは生活者様)の考えや行動が、私たちにとってとても価値のあることなんです。」ということも伝えましょう。

「(こちら側に)気を遣わないでください」を伝える

気を遣って優しい回答をしてくれる対象者は結構多いです。でもそれだと意味がないので、どんどん本音を話してもらう工夫をしましょう。私の場合は「私はこのプロジェクトに関係のないリサーチ専門スタッフです」と言ったりすることが多いです。

笑わせる

対象者に笑顔が浮かんでいるかどうかが「ラポール成立」の一つの目安になります。対象者が笑顔を見せてくれていれば、OKだと思います。

自然に会話の中の冗談や小話で、さらっと笑いを取れるとより良いです。 (私の昔の職場に、インタビュー中にいつも大爆笑を取るシニアモデレーターがいました。その方への評価はクライアントにより別れることもありましたが、私的にはせっかく対象者から1時間以上もの時間をいただくのですから、笑いを交えながら楽しく話すのが良いと思っています)

空気づくりができたら、どんどん話を聞いていきましょう

仮説の確認にこだわりすぎない

仮説検証のためにインタビューをすることも多いですが、それにこだわりすぎると確証バイアス(自分が気になることを重点的に集めてしまう、など)が発動しやすいのでちょっと危険です。

インタビュー中は分析や仮説の検証は一旦忘れて、事前に作成したフローに沿って聞くことを聞いて、しっかり深掘りすることに集中しましょう。分析は全てのインタビューが完了した後に着手しましょう。

ハンドリングはしっかりと

対象者がひたすら話し続けたり、脇道にそれることもよくあります。そんな時は下記を意識してみましょう。

そのトピックに対して十分に話が聞けている場合は、躊躇せず次の話題に進みましょう。その際、よしなに「話が変わる」前置きをすると尚良いです。

そのトピックに対する話がまだ十分に聞けていない場合には、質問内容を再度伝えたうえで話を聞きましょう。「私の聞き方が良くなかったのですが〜」というように伝えると、対象者が気を害することも避けられます。

誘導しない

「使いにくいところ」はありませんでしたか?」「どういうところに『新しさ』を感じますか?」のように誘導につながる言葉を使わずに、「印象はいかがでしたか?」というようにフラットに聞きましょう。

例えば「使いにくいところは?」と聞いてしまうと、対象者は「使いにくいところを知りたいんだな」と推測してしまい、無理に使いにくいところを探してしまいかねません。そうすると本当はそこまで使いにくく感じていない点についても「ここが使いにくいです。。」と答えてしまう可能性も高まります。

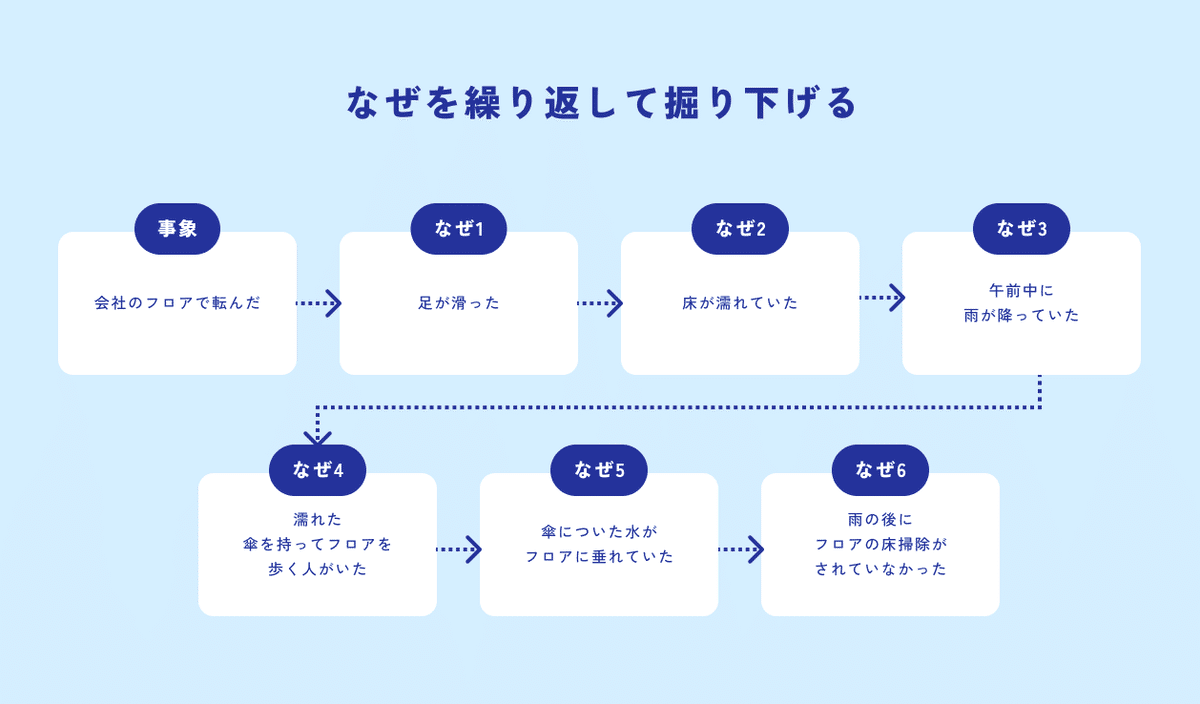

「なぜ?」を繰り返して掘り下げる(タテ掘り)

「なぜなぜ5回」のイメージで深掘りしましょう。ですが、「なぜ?」を連発すると嫌がられるので、相槌などを挟みながら圧をかけすぎないように聞いていきましょう。

即答を露骨に迫るのは避けましょう。対象者が普段の行動の裏にある理由や気持ちを、スムーズに答えられることは多くはないです。「難しいと思いますが、どうしてだと思います?」「私と一緒に理由を考えてみましょう」というようなフォローや歩み寄りが大切です。

文脈などを変えて、聞いてみましょう。「いつも同じ理由ですか?」「一人でいる時と、他の誰かと一緒の時とでは違いますか?」のように違う文脈を想像してもらい、回答が変わるかを探りましょう。

「過去〜現在〜未来」を聞く(ヨコ掘り)

過去(きっかけ)、現在(今の状態)、未来(こうなりたい)、と時系列で聞いていくのが良いです。

中でも「過去」は実際に起こした行動なので、情報としての信頼性が高いです。逆に「未来」はあくまで仮定の延長ですので、信頼性や具体性に欠けることも多いです。ですので「未来」を聞きたいときは「過去」の話も深堀り、「過去〜未来」を繋げて整理していくと質が上がります。

また、人の価値観や判断理由を明らかにする「行動や感情の理由」を語ることを避けたがる人もいます。そのような人に対しては「過去(きっかけ)」から話を聞いていくことが、より有効です。

対象者は「語る」のが上手な訳ではない

正面から課題やニーズを聞いてもはっきりとした答えは得られないことが多いので、日頃感じている不満やとった行動、きっかけなどを確認しましょう。そして、その分析の過程で潜在的な課題やニーズを抽出していきましょう。

ニーズやアイデアを聞きたい場合は、対象者は常識の範囲内で答えてしまうことが多いので「あなたが魔法使いだとしたら」など常識を外してあげたうえで、聞いてみるのも有効です。

対象者に弟子入りしよう

前述のように対象者は「語る」ことが上手とは限りません。

そこで対象者を師匠に見立てて弟子入りし、対象者の行動や発言を観察し、先入観を捨てて「気づき」を集めましょう。そして師匠から学ぶ中でひとつひとつの行動に秘められた背景についての理解を深めていきましょう。

百聞は一見に如かず

物や空間といった非言語情報はインタビューでは知り得ないことを多く得られます。行けるなら積極的に現場に行ってみましょう。

対象者はウソをついてしまうこともある

対象者は世間体を気にしてしまったり理想の自分を語ってしまったり、調査に資することを言おうと頑張ってしまったりして、意図せずともウソをついてしまったり、曖昧に答えてしまうことがあります。

それらを防ぐために、下記が有効です。

必ず本人の話をしてもらう。「~な人(例:TikTokをよく見る人)だったら気に入ると思います」のように他人が主語となっている場合は気をつけましょう。「◯◯(対象者本人の名前)さんだったらどう思いますか?」と聞き直すようにしましょう。

こちらの問いかけに対して「良いと思います。使ってみたいですね〜。」というような回答の場合、本気で答えていない可能性もあります(とくに、テンションも低く、表情もイマイチ楽しそうではない場合)。そんなときは「お金を払ってでも利用してみたいですか?」など、もう一歩踏み込んで聞いてみましょう。

あとがき

以上が、サクッと使えるユーザーインタビューのコツになります。

ユーザーインタビューでは「空気づくり/ハンドリング/深掘り」が大切になります。上記のコツを意識することで、それらをやりやすくなると思っています。

この記事が少しでも皆さんのお役に立てば嬉しいです。

📕参考にさせて頂いている書籍

弊社ではデザイナーを絶賛募集中です。少しでもご興味を持っていただけた方はご連絡いただけますと幸いです。まずはライトにカジュアル面談しましょう!