剥製標本はただの生物の死体なのか?

おどろおどろしいタイトルだが、そうではない。

鳥の研究で著名な、信州大学の笠原幸恵さんが、新聞のインタビューの途中で口にした言葉である。

絶滅危惧種の話である。

おどろおどろしくはないが、大事な問題だ。

この投稿をどれくらいの方が今の自分事として考えてくださるだろうか?

拙い文章だが、どうぞ、その意をくみ取っていただきたい・・・。

長野県諏訪地区の鳥愛好家たちから、鳥博士と呼ばれている、林正敏さん。

林さんは長年の野鳥の会での活動と共に、鳥の剥製標本の収集に力を入れてきた。

日本の剥製の歴史は我が国で博物学が広まった明治維新頃まで遡る。

信州地域でも、その恵まれた環境から、鳥獣行政の一環として、鳥の剥製標本が残されてきた。

この地に住む、高山親子、金井親子らの尽力で収集されてきた今では貴重なライチョウやオオワシを含むおよそ二千点が、林さんのもとで大事に保管されてきたが、この度、国立科学博物館にその多くが寄贈されることになった。

林さんとしては、地元での保管を希望していたが、県との折衝叶わず、先述した笠原さんの取り成しもあって、科学博物館への寄贈となった次第である。

この貴重な剥製標本が流出するのを惜しみ、八ヶ岳美術館で緊急の企画展が行われた。

その中で笠原幸恵さんの講演会が行われた。

結論から言えば、その内容は目からウロコ、まさに今回のタイトルの、剝製標本はただの生物の死体なのか?という問いに答えが出されるのである。

かつて剝製に学術的価値を求めるならば、博物学、分類学、系統学においてだったのかもしれない。

だが、戦後、博物教育がなくなって教育課程では顧みられることもなくなり、例えば、大抵の学校等にはあった筈の剝製標本も今では子どもたちの目につかない倉庫の片隅に追いやられ、埃を被っている。

それが今日、遺伝子解析の進歩により再び日の目を見ようとしているのだ。

ライチョウの話があった。

ライチョウは言うまでもなく、国の特別天然記念物で、絶滅危惧種でもある。

信州大学の推定では、1980年代に生息数およそ3000羽あったものが2000年代には2000羽弱にまで減少している。

日本での生息分布は中部地域の高山地帯に限られているが、近年、地球温暖化、それに伴う低地からの捕食者の侵入、植生の破壊などにより、生息数が大幅に減少している。

この地域には、北から北アルプス、中央アルプス、南アルプスと三つの山岳が隣接しながら連なっているが、中でも、中央アルプスでは登山者の増加により、それがもたらす残飯を求めた捕食者の数が増え、2018年の撮影例を最後に途絶えているという。

かつては生息していたという、蓼科山、八ヶ岳、白山等を含めて、近年、危機的な保全状況に鑑み、飼育下繫殖と地域個体群が絶滅したエリアへの再導入が行われているらしい。

この時、有効なものが、剝製標本から採取した、中でも、その足裏の組織による遺伝子解析なのだという。

私は、行き過ぎたテクノロジーを危惧するものだが、痛し痒しの思いながら、この報告は新たな希望を感じさせるものだった。

そうして、ひとつの種の遺伝的多様性をより良く知ることで、たとえば中央アルプスにライチョウを再導入する場合に、持続的な種の保存もできる、というわけだ。

誰しもが一度は見かけたことのある、剥製標本はただの生物の死体ではなく、大袈裟に言えば、地球の未来に微かな希望を感じさせるものなのかもしれない。

現代の絶滅の概念を研究や政策のテーマとして確立し、動物保護への道を開いた第一人者と言えば、鳥類学者であった、アルフレッド・ニュートンである。

それまで、種についての考察もなされてはいたが、例えば、ダーウィンの、有名な種の起源の中にもその絶滅については書いてない。

ダーウィンにとっては、絶滅とは、進化の過程では、不可避かつ当然の事であった。

だがそれは途轍もなく長い時間をかけたものであり、現在進行形の絶滅にはそれほどの興味も関心もなかったのである。

それに対して、ニュートンは、当時の鳥類愛好家の例にもれず、標本収集家であったために、絶滅していく鳥たちに多大な興味を持っていた。

彼がまず関心を注いだのは、オオウミガラス、である。

オオウミガラスの絶滅は明らかに、ダーウィンが予見していたような、「自然な」絶滅とは違い、「不自然な」、つまりは人間が引き起こしたものだったのだ。

人新世と呼ばれる長い時代は、植民地主義、近代科学の発達、天然資源の追求などの、様々な人間活動が、その周りにある身近なものに、悪影響を与えてきた時代でもあった。

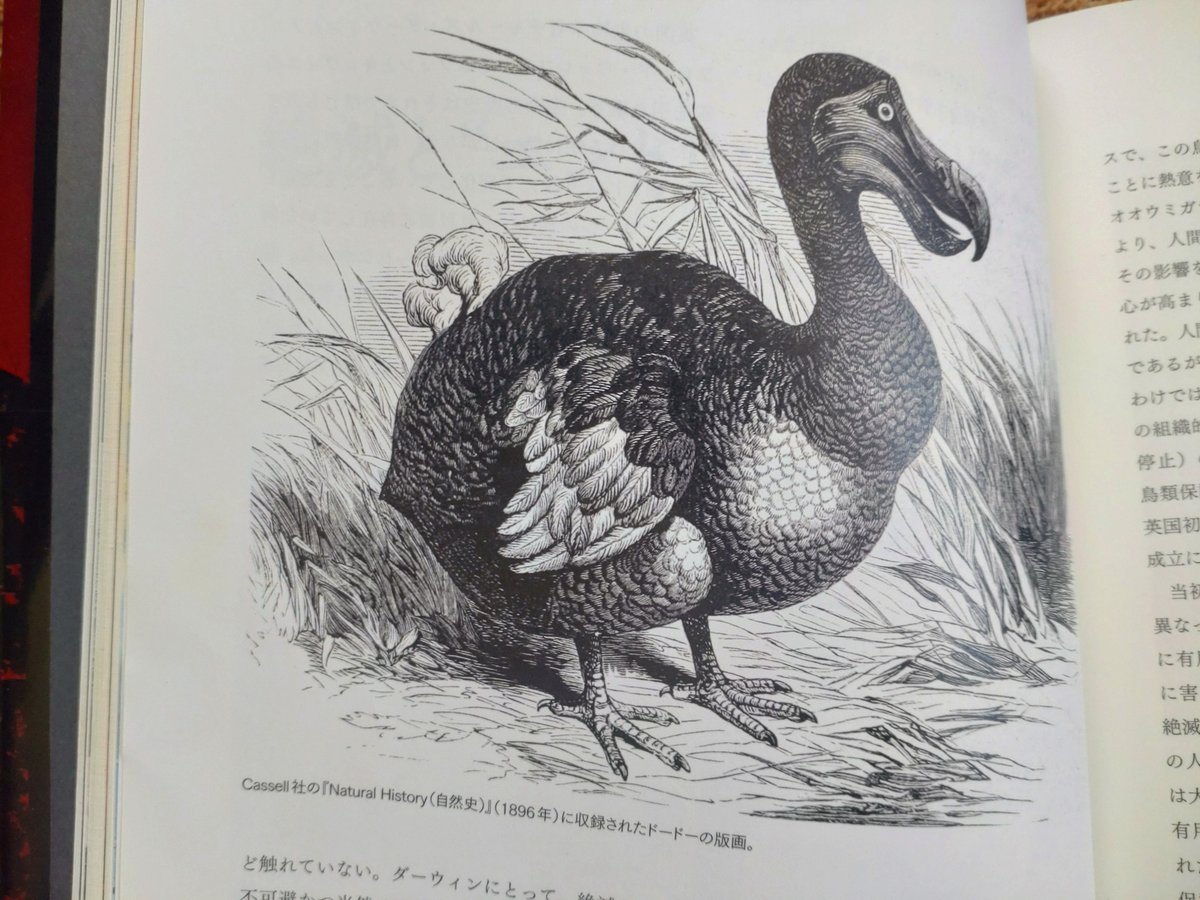

ニュートンは人間によって絶滅させられた、オオウミガラスや飛べない鳥ドードー、(これまた絶滅した)、の悲しい運命から、教訓を導き出せないかと考えた。

そうして、自然はなるようにしかならない、という、ダーウィンの運命論に抗って、可能である限り、絶滅への歩みを減速、もしくは逆転させるべく行動するべきであると、提言し、ただの標本収集家から、自然保護、動物保護という重要な領域へと踏み込んだのである。

ニュートンの活動は一部実り、鳥類保護協会が設立され、イギリスでは1869年には海鳥保護法も成立した。

にしても、である。

このような歴史があるにも関わらず、現代社会は、ニュートンが望んだように進んでいるだろうか?

むしろ恐らくはニュートンが想像したより遥かに速いスピードで、種の絶滅が進んでいる。

生物多様性の重要性が謳われて久しい。

それでもなお、それを許さない社会の実情が果たして、人間の真の幸せに繋がるものなのか?

この地球で我が物顔に振る舞い、危機的な状況に追いやった、人間の愚かさとその責任を、個々、私も含めて、それぞれの立場で、それぞれのフィールドで、考え直す時期が来ているに違いない。

かつて、私は、飼犬の大型犬に、敬意を込めて、ドードーと名付けたことがある。怜悧で賢く美しい犬だった。

ドードーという名は、「まぬけ」を意味するポルトガル語に由来するという。

平和を好み、他の種たちとも仲良く暮らすオオウミガラスやドードーと、それらを己の利益と欲望のために絶滅に追いやった人間とでは、どちらが間抜けであるのかは自明の理だ。

むかし、ホメロスは言った。

鳥は、「翼のある言葉」、であり、いつも私たちに何らかのメッセージを伝えている、と。

今、現代に生きる鳥たちは、私たち人間に、何を伝えようとしているのか?

まさにいみじくも飛べなくなった剥製の鳥たちが、埃っぽい物置から抜け出して、遺伝子を通して伝えようとするメッセージに、人間のはしくれとして、私も真摯に耳を傾けていたい。