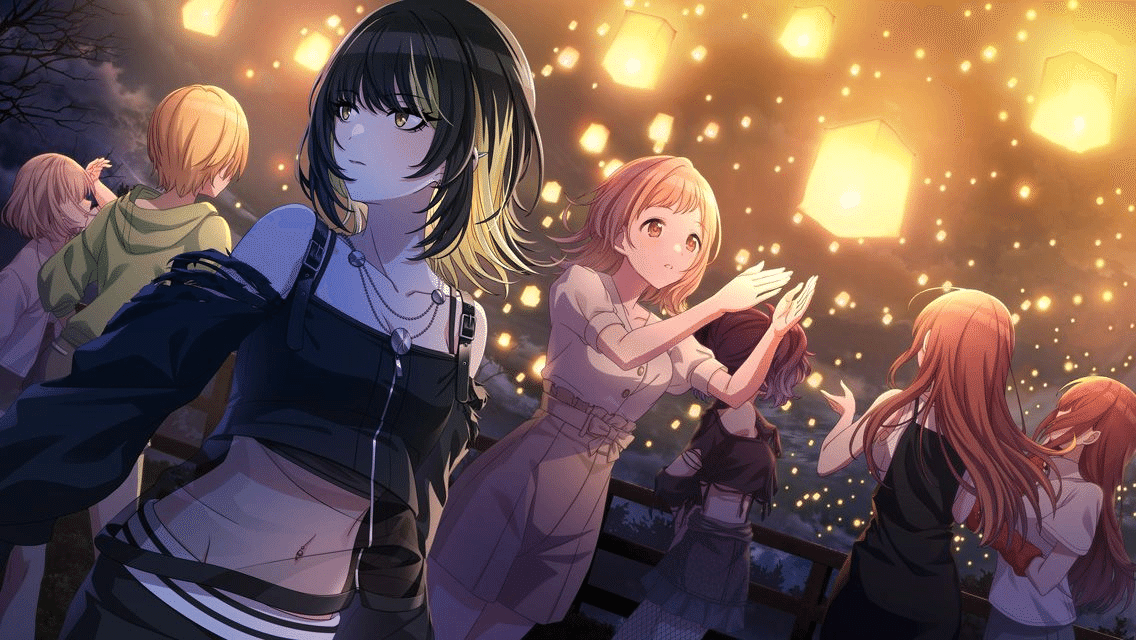

コメティック備忘録(『明るい部屋』~ファン感謝祭編)―共存する反復「バイ・スパイラル」その兆しとしての黒色彗星の到来―永遠回帰的誤謬「同一なものが回帰する円環」、差異の横断線「平行線」、かつてあったものからの展延「明るい部屋」

私たちは、光について語らなければならない

シャニマスは、「輝くもの」と「輝かせるもの」と「照らされるもの」が紡ぐ物語を描いてきたように思う。

だからこそ、イベントコミュ『バイ・スパイラル』で確立した、コメティックのコンセプトでもある「光」と「闇」というテーマは、「輝くもの」でも「輝かせるもの」でも「照らされるもの」でもない「闇」を今後描いていくという示唆なのだろう。

その始点ともいえる『バイ・スパイラル』では、そもそも「光」と「闇」という二項対立は何なのだ、という構造の生成の話に挑戦している。それは同時に、このイベントコミュ一つでは解釈しきれない「バイ・スパイラル」という記号と、高く聳え立つテーマを、今後に託すものであった。

シャニマスのシナリオにおいてモチーフ(メタファー)と対比は特徴的であり、それは、レッテルからの距離感を演出していたように思う。

一方で、意図的な二項対立を介するレッテルにより、読み手の認識こそが────いや、本人たちすらも────暴力的なまでの呪いをかけていたのが、SHHis、七草にちかと緋田美琴だ。であるから、SHHisの物語は、コミュニケーションによる、レッテルへ従属する主体とその規律に反応する主体(『そうなの?』)の自覚/現れによりスタートに立ち、そして"ぎゅっと"手を重ね合わせた2人は「わたし」として走り始めたのだ。

断っておくと、例えばにちかは、アイドルを"神様"のように二世界的な存在と認識することから脱却し、原体験への回帰や『家』など、諸々の拮抗によってなる「わたし」の複雑さを受容することにより一つの解決を迎えたわけだが、それは最初のp-SSRの段階で既に"まっクろはムウさぎ"というメタファー(「好きだろうと思って家族が描いたハムスター+にちか自身が好きで書き足したうさぎの耳」を幸せそうに笑って描く等)として十分に示唆されていて、読み手としてはその時点で負のレッテルを剥がし得たというのを留意しておきたいと思う。

ところで、そのSHHisと共有したテーマがありながら解決に至らなかったのが、斑鳩ルカだ。斑鳩ルカが囚われているものとはなにか。バイ・スパイラルとは、黒色彗星の到来とは、なにか。

コメティックの軌跡を追っていくために、まずその記号の読解と解釈を試みたい。

〇『バイ・スパイラル』―バイ・スパイラル及び黒色彗星の到来とは何か

イベントコミュ『バイ・スパイラル』では、

光の魔法使い←→闇の魔法使い

283プロ←→斑鳩ルカ

甜花ちゃん、会社経営しているAのクラスメイト←→A(甜花ちゃんのゲーム友達)

太陽←→異物

在来種←→外来種(ザリガニ)

ドアを叩く人←→ドアを叩かれる人

ドアが開かれた明るい部屋←→閉じこもった暗い部屋

光が届いた人←→光が届かなかった人

明るい人←→暗い人

昼←→夜

など

このように、光と闇をはじめとした二項対立を意識的に描いていることは明らかである。個人にとっての、コミュニティにとっての、現代社会にとっての、「秩序・規範」が光で、その「逸脱」が闇。

旧弊な二元論を押し出しているというより、むしろ、我々人間の認識がどうしようもなくこんなもので、こういった「差異」によって凡ゆるものの価値(+-や善悪)を断じてしまうことこそが時に呪いたらしめるのだ、というような話の向きである。実例など枚挙に暇がない。そういった我々の在り方こそが、このコミュが描くものの根底にある。

(「差異」は、ソシュールの言語学から構造主義が発展し、一方で構造の生成にまで足を踏み入れて、ドゥルーズをはじめとして多くの哲学者等にとって核心的主題として扱われた。シャニマスにおいて、この「差異」から始まるテーマ────"バイ・スパイラル"については、ドゥルーズのニーチェ解釈等に似て非なる記号を提示している。後述。とはいえ、いわゆる哲学書や説教のような形ではなく、時折寓話のような形を取りつつも、あくまで私たちと同じ世界に生きる彼女たちが見るスケールで描かれている。)

『バイ・スパイラル』の主題の取っ掛かりは、直接交通しない二項を対立が生むレッテルから離れて見つめ直すこと────二項対立の脱対立といえる。

対立は、断絶とレッテル貼りを伴う。お互いが排他することに終始してしまいかねない。であるから、ここでいう脱対立とは、価値やレッテルを割り振ることを、一旦取り止めて思索してみることである。

ちなみに、ここで二項対立となっている各々の「同一性」と「差異」どちらが先んじて存在しているのだろうか、それとも────という議論は、もう少し先の、"バイ・スパイラル"の解釈の話である。

二項対立の脱対立それ自体は結論を宙吊りにするだけだが、確かにひらけて見えてくるものは往々にしてあるだろう。けれど、それは複雑な様相を呈している。

であるから、それは、甜花ちゃんの最後のフレーズに集約されるのだ。

・斑鳩ルカとニヒリズム

全てをもう終わりにさせて

この夜のどこかで

神様は死んだ、って

斑鳩ルカに付与された記号を読み解くために、まずニーチェとニヒリズム(虚無主義、としばしば訳される)を通ることとする。斑鳩ルカに貼られたレッテルを、ここから紐解いてみたい。

SHHis/ルカには、"神様"というフレーズとそれを想起させるものが多く見られる。「神の死」の渦中にあるルカの描写が『神様は死んだ、って』をはじめとしてニヒリズムとの符合が見られるという点でもそうだが、「差異」について考える上でも、例えば専らその人であるドゥルーズにとってニーチェを解釈することは『差異と反復』の並々ならぬ支えとなっている。

────なによりも、『バイ・スパイラル』は、ニーチェの『ツァラトゥストラはかく語り』を想起させながら、その上で、ニーチェの孤独な思索とは似て非なるモチーフを提示しているのだ(後述)。

いつか、どこかの12月。ルカが283プロのクリスマスパーティー後に披露し鮮烈な印象を刻んだ『神様は死んだ、って』には、多くの意味が乗ることになった。

クリスマスはシャニマスにおいて皮肉にも"八雲なみ"という"アイドル"="神様"が死んだ日でもあるし、"アイドル"を自分から奪った283プロ、SHHisに対する当てつけとしての意味も持った。当然、モチーフはニーチェの「神は死んだ」から来ているのだろう。

(余談:ルカの楽曲は明らかにモチーフに哲学者のフレーズを盛り込んでいる節があって、『無自覚アプリオリ』の、「ア・プリオリ」も「コペルニクスもびっくり」(コペルニクス的転回)も「アンチノミー」も、カントを意識したものだと思われる。)

であるから、『神様は死んだ、って』が表すように、斑鳩ルカの状態はニヒリズムに陥いっているのだ、と言ってもいいが、ニヒリズムとは、"至高の諸価値がその価値を剥奪されること"、つまり、「従来価値の脱価値」のことであって、ルカの在り方はそのことに対する一つの態度に過ぎない。むしろニーチェが至ったのは、ずっと肯定的なものであった。

『バイ・スパイラル』までのルカの描写は、ニーチェの"ニヒリズムの勝利の諸段階"に沿っている。『神様は死んだ、って』は、その始まりの段階である。

そもそもニーチェは初めて「神の死」を告げた人では決してない。むしろ、それは彼にとって前提であって、「神は死んだ」が示すのは、ニヒリズムの始まりなのだ。

ニヒリズムの勝利の諸段階を書き留めるにあたって、ニーチェの諸概念を、ドゥルーズの解釈を借りつつも、整理しておきたい。

ニーチェは、あらゆる追求すべきもの(言ってしまえば価値、「良い」方)の根拠を別次元の存在(神etc.)から与える二世界説を無用とした────これは善・悪等の価値は現実世界における心理的な、あるいは社会的な「差異」のみで成立するものとしたからである。つまり、あらゆる価値というのは、全くもって絶対的でないということであり、そういった価値を失う。

そうして従来価値の脱価値の末に見えてくるものとして、彼の思索において殊に重要となっている概念が"力への意志"である。

"力への意志"とは、支配欲や権力欲のようなものではなくて、一般的な意志の意味合いでもない、主体の破れた盲目的な意志のことである。「自我」を含むあらゆる(同一性を保って自存するものという意味での)存在(として我々が捉えているもの)が(主体の破れた)諸力の拮抗によってなるという世界観だ。語弊を恐れずいうと、現代でいう複雑系のような発想である。

((広義の)複雑系:要素間の相互作用が多様な部分系を生み、系全体のマクロな性質や振る舞いが、部分や要素からは明らかでないもの。実際に、熱力学や生体などの自然科学的事象のみでなく、多くの事象にこの構造が見出される。ただし、この備忘録では、複雑系が指す諸々の混同を避けるために、「的」「様」を付記して「とある複雑性を表現しようとする比喩」のような意味で使用することにしたい。のちに、スパイラル(渦)→散逸構造にも触れるが、それも同様にモチーフの解釈に過ぎず、つまり、物理学的な、あるいは数理的な解釈に、無暗に拡大するものではないことを予め断っておく。)

ニーチェのいうニヒリズムについて、この"力への意志"でどう説明しているのか(幾分巨視的であるが)書き留めておく。

・ここでいう<力>には、能動的と反動的の二つの質がある。また、(力への)<意志>は、肯定と否定の二つの質がある。肯定とは多元的であり、否定とは一元(制限)的である。

・能動的な諸力においては、肯定が最初であり、否定は一つの結果に過ぎない。反動的な諸力においては、否定が最初であり、肯定も否定によるみせかけの肯定である。

では、ニヒリズムとは、「神の死(従来価値の脱価値)」により"力への意志"の均衡が失われて反動的な諸力が勝利した(制限の極限としての虚無)状態なのかというと、ニーチェにとっては、そこから否定が肯定に転倒することを、ニヒリズム(ニヒリズムのニヒリズム自身による克服、ニヒリズムの勝利)と呼んでいる。

先述したが、『神様は死んだ、って』で歌われているものは、ニーチェが肯定していたニヒリズムの到達点では「まだ」ない。

コメティック結成/黒色彗星の到来までの斑鳩ルカは、ニーチェの"ニヒリズムの勝利の諸段階"に概ね準じている。

(一)怨恨。お前が悪い、お前のせいだ……。投射的な非難と不平。私が弱く、不幸なのはおまえのせいだ。反動的な生は能動的な諸力を避けようとする。(中略)

(二)疚しい心。私が悪い、私のせいだ……。内向投射のモメント。(中略)

(三)禁欲主義的理想。昇華のモメント。弱い生、反動的な生が望むものは、結局のところ生を否定することである。(中略)

(四)神の死。回収のモメント。(後略)

ルカはイベントコミュ『セヴン#ス』にて「神の死」をついに目の当たりにし、ニーチェがいうところの"受動的ニヒリズム"の(反動的な諸力が勝利した)極限状態に行き着いてしまったわけである。否定(制限)の極限は、すべてに価値のない、虚無である。

もはや攻撃することのない疲労のニヒリズムであろう。

それは、"精神の力は、疲れ果て、憔悴しきり、そのためこれまでの目標や価値が適合しなくなり、いかなる信仰も見いだしえず、誘惑めいた前景が現れる"状態であるとニーチェは言う。

283プロへの加入について「連れ出された」というルカの認識について、この"受動的ニヒリズム"の状態であった、と捉えることができる。

(五)最後の人間と、滅びようとする人間。終極のモメント。(中略)とにかく価値というものをますます失った世界のなかへと転がり落ちていくのである。(中略)「一切は空しい、むしろ受動的に消え去ることだ!虚無への意思よりもむしろ意思の虚無だ!」と呟く最後の人間が現れるのである。しかしながらこういう「決裂を発条として、こんどは虚無への意思が反動的な諸力に反逆するようになり、反動的な生それ自体を否定しようとする意志になる。そして、人間に、自分自身を能動的に破壊したいという欲望を抱かせるのである。最後の人間を超えた彼方には、だからさらにまだ滅びようと望む人間がいる。

そして、

そしてニヒリズムが成就するこの地点において(すなわち<真夜中>において)、すべてが準備されている──つまり価値転換への準備がととのうのである。

ここで、ニーチェの、寓話のような著作『ツァラトゥストラはかく語りき』では、"永遠回帰"に至り、"大いなる真昼"が訪れようとする。

であるから、それに対応するのが、「昼も夜も常に隣に────」とするイベントコミュ『バイ・スパイラル』においては"バイ・スパイラル"と"黒色彗星の到来"ではないかと、ここでは解釈する。

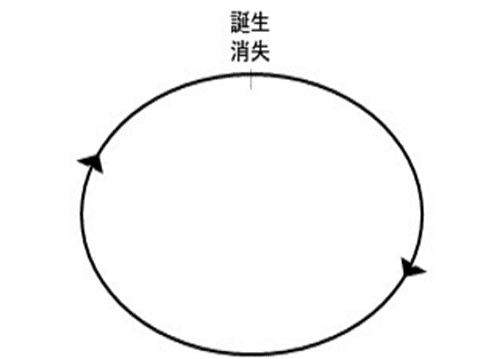

・バイ・スパイラル、黒色彗星の飛来とは、なにか

ところで、「すべてがいつまでも永遠に繰り返されること」を意味する"永遠回帰"という言葉は、どうにも以下の図のような「<同一なもの>が回帰するサイクル(円環)」をイメージさせる。確かに、あらゆる価値を失えば、全ては同じことの繰り返しに思えるかもしれない。

実際、ニーチェもこの意味で多く使用している節がある。それでは全く画期的な概念ではないし、何より生は肯定されないように思う。

しかし、同じくニーチェ(ツァラトゥストラ)をして、その「<同一なもの>が回帰する円環」というイメージは、"知り尽くされた「言い回し」にまで還元してしまった"ものだという。

つまり、ツァラトゥストラが悟った"永遠回帰"とは、そのようなものではない。

ツァラストゥラは、かつて病気になったとき、自分が<永遠回帰>についてなに一つ理解していなかったことを認めるようになる。<永遠回帰>は一つのサイクルではなく、<同一なもの>の回帰でもなければ、同一への回帰でもないことを認める。

では、"永遠回帰"とはなにか。

それは、「<異なるもの>の反復」である、とドゥルーズは言う。

還帰するのは同じものではないし、還帰するのは似ているものではないとはいえ、しかし《同じ》ものとは、還帰するものの、すなわち《異なる》ものの還帰であり、似ているものとは、還帰するものの、すなわち《非相似的な》ものの還帰である。

ドゥルーズに言わせれば、同一性ではなく差異に基づく世界観なのである。

(では、「バイ・スパイラル」はどうかという解釈は、後述)

「バイ・スパイラル」は、字面の時点で明らかに"永遠回帰"の「<同一なもの>が回帰する円環」というイメージを脱却する概念と言っていいだろう。そのような一つの円環ではない、という意味合いとしての、「2つの」「螺旋」なのではないだろうか。

なにより、「同一なものの回帰」は、「『すべてはいつか消える』、それが、かつてあったものと同じように繰り返されるだけ」(『線たちの12月』をはじめとして、雪などがこの象徴)という、ルカが囚われているものである。

ツァラストゥラに準えるならば、ルカが、「同一なものの回帰」ではないことを認める先に、「バイ・スパイラル」があるのである。

「差異」と「反復」を表すなんらかの概念、それこそが、「バイ・スパイラル」なのではないか。

とはいえ、『バイ・スパイラル』時点では十分な解釈が困難なため、後の項で整理していきたい。

……イベントコミュ『バイ・スパイラル』エンディング『無限遠より』では、

昼も夜も常に隣に

常に隣に────

と、コミュの内容をまとめ上げ、

『光と闇の魔法使いは……その後どうなったの────?』

に対する甜花ちゃんの、

それは────

みんなで、やってくんだよ……!

そうして、ニュースで彗星の到来が示唆されて幕を閉じる。

こうして見ると、真夜中から脱し大いなる真昼を迎えようとする『ツァラトゥストラはかく語りき』と比べると、イベントコミュ『バイ・スパイラル』では、"昼も夜も常に隣に"とし、光と闇の魔法使いが再会を約束して旅に出るといったように「共にある」ことに焦点が置かれている。

そうして、両者が旅に出て辿り着くのは、ツァラトゥストラが如くすべてのコントラストが消滅し価値転換が起こる"大いなる真昼"なのだろうか。

いや、これは『ツァラトゥストラはかく語りき』の再生産でも、ルカが超人となる物語でもない。

『バイ・スパイラル』が示唆しているものは、Aの「明るくなくてもいいのかな」が表すように、共存である。それこそが、黒色彗星の到来なのだ。

────ニーチェを介した解釈を抜きにしても、甜花ちゃんの「これから……みんなで、やってくんだよ……!」は、コミュの内容から「対立する二項の共存という未来を、描けるとすれば、それは、みんなで一緒にやっていくものだ」というメッセージだといえる。

であるから、黒色彗星というフレーズは、光と闇が共存するような表現がなされているのだろう。つまり、「光と闇が共にあるために」がこの彗星に込められた願いと言えるのではないか。

こうして、きっとそんな願いが込められた彗星の軌跡を我々は追うことになる。

突如として飛来した、新時代のアイドルユニット。黒を纏い、カラーに囚われない少女たち。彗星の軌跡[ストーリー]が示すのは、闇か光か、はたまた──

〇『GOOD BYE FLOWER』―差異の横断線、ゆえの共存、それが「平行線の美学」だろうか

・「変化」の肯定、寂しい別れにも花束を

シャニソンのイベントストーリー『GOOD BYE FLOWER』は、『ハナムケのハナタバ』という曲の収録・披露を介して、羽那の視点を中心に「変化」というテーマに言及している。羽那の「地元を出てアイドルになる」「コメティックとして活動する」だけでなく、ルカの彼女自身は肯定していない「変化」にも向けられている。

テーマへの明示的な言及として、はるきは『ハナムケのハナタバ』に対する自身の思索を次のように言葉にしている。

そのたびに、わたしたちはお別れを経験してるって思うんだ

環境や人のつながりだけじゃなくて

変わる前の自分とか、すべてに対するお別れ……

でもね、それは寂しいことだけじゃなくて

いいこともあるってわたしは思うんだ

そういう全部に、この歌で花束を送れたらなって

……これから、いろんなお別れがあっても

イベントコミュ『no/ode』や『【桜花拾】郁田はるき』等にもいえることだが、「消えてしまうもの=かつてあったもの」への解釈と「変化」の肯定が、はるきの思索の根幹になっていることが見受けられる。これを便宜上一旦記号として「明るい部屋」とする(「明るい部屋」の意味合いについては『no/ode』の項で後述)。

羽那は、このはるきの言葉を思い返し、変化(お別れ)に思いを馳せる。そんな中、声をかけてくれたファンに対して、こう返すのだった。

────コメティックの鈴木羽那ですっ

・天性のアイドル

イベントストーリー『GOOD BYE FLOWER』において印象的な場面に、羽那がルカについてプロデューサ-に尋ねるところがある。

──……

嫌なんてこと、ないと思うぞ

ただ──ルカも……

大きな環境の変化があったから……

……きっと、もう少し

時間が必要なんだ……

ルカちゃんも、大変なんだー

「ルカちゃんも、大変なんだ」という羽那の返答が引っ掛かった(あらすじにもそう書いてある)プロデューサー。

……羽那、ルカ『も』っていうのは────

ここでディレクターがやってきて、このプロデューサーの疑問に対する返答はないまま、次のシーンに移る。

プロデューサーは、なぜこの羽那の返答に引っ掛かったのだろうか。羽那は「愛する地元を出て(学校のアイドルから)アイドルになる」「ソロからコメティックとして活動する」という激動の変化の中にいる。しかも、どちらもプロデューサーの手引きによるものである。その変化はルカと重なるところがあり、ルカのことを大きな環境の変化というなら、羽那も同じである。

なぜ、プロデューサーは『も』を汲み取れなかったのか。

それは、彼女が従順に見えていたからではないか、と思う。

これからもし────

世界が、羽那の美しさを求めたとして

その時羽那は、今と変わらず

美しくいられるのだろうか

そう感じたプロデューサーも、その"世界"の一員であることから逃れていないのである。

引退の理由────

ファンは本当のことなんて、わからないんですけど

……たぶん、活動が続いて、ファンが増えて

規模が大きくなるについて────

美しいままで、いられなかったんじゃないかなって

(中略)

あの子がこれからも、美しくあるための選択────

それが、引退だったと思ったんです

次は何を諦めますか

張り付きがちな笑顔

そんな子じゃなかった だなんて

羽那の代名詞となっている『天性のアイドル』を、甘んじて受け入れていいのだろうか。

・「平行線」+「同一なものの回帰(円環)」+「明るい部屋」→「二重螺旋渦(バイ・スパイラル)」

ホーム画面会話等を見ても、羽那は誰に対しても距離感が同じ(というかフラット)である。距離感は近いが、ルカに対してもはるきに対しても、話そうとしないことには「そっかー」と言って(面と向かっては)追求しない。恐らく打算的な訳ではなくて、そういう在り方が彼女にとって自然な状態なのだろう。それがこれから変わりゆくものなのかはわからないが、なんにせよ、特徴的に描かれているように感じる。

そこで、羽那がセンターの楽曲である『平行線の美学』について、少しだけ解釈してみる。

まず、

「君が知りたい」

言われてもね きっとね

キャパオーバーだね

嫌いな訳じゃなくて 虚しいんだ

これは、ルカを想起させる歌詞である。CANVAS08のオーディオドラマでは、ルカを「知りたい」と言って、はるきを連れて奔走した羽那。尋ねてもルカが「別にどこでもいいだろ」(突き放すようなニュアンスではない)と答えた際には、「えー……そっかー」と言って、すぐさまルカからはるきへと話を移している。

「平行線」とは、羽那とルカのことも指すのだろうか。

ただ、留意しておきたいのは、この曲は必ずしも全てが羽那ないしコメティックに符号するわけではないだろう。とはいえ、モチーフは羽那のセンター曲であることを意識されたものではあるのはおよそ間違いない。であるので、「平行線」という抽象について考えてみたい。

さて、「差異」を図式にすれば一般的に以下のイメージになるだろう。

・←→・

そして、どれだけ進んでもこの差異がなくなることがない(交わることのない)ことを「平行線」として図式化できる。

|←→|

真っ直ぐは斜めに負けて曲がらない

曲がらない線と線は交わらない

並走して触れ合うテリトリーの中で

手を繋げたならいいね

では、「平行」とは、交わることのない無関係を指すのだろうか。そう問えば、おそらく、無関係とは言いきれない、と答えるだろう。

「平行」とは、図式上まさしく「差異」を「横断」する関係ともいえるのではないだろうか。(「互いに直接交通することのないものをつなぎ合わせるもの」という意味合いで、ドゥルーズがプルーストから見出し、彼の哲学を形成した「横断性」「横断線」に擬えて、「横断」と表現した。)

「平行線」とは、差異の「横断線」だ。差異が保たれたままの無関係とそれを横断する関係である。それは、『並走して触れ合うテリトリーの中で手を繋げたならいいね』にも表れているように思える。

改めて歌詞を見返してみると、他者を断絶するというよりも、「支配しないし、されもしない」というニュアンスなのだ。

……「平行線の美学」における「平行線」は二次元の図式である。

ルカの「同一なものの回帰(円環)」と羽那の「平行線」、そしてはるきの「明るい部屋」が合わせれば、それは平行線の螺旋、すなわち「二重螺旋」────"バイ・スパイラル"となるのではないだろうか。

ちなみに、DNAの「二重らせん」構造という時の「二重らせん」は「double helix」である。「バイ・スパイラル」=「bi-spiral」は、意味的にdouble≒biかつhelix≒spiralであるが、この2つのニュアンスの違いは何だろう。DNAの「double helix」の二本鎖は逆平行というのもあるが、それ以上に、弦巻線helixと渦巻線spiralの違いによるところが大きいように思える。

軸に対してその弦巻線helixというと、「同一なものの回帰」を思わせる。一方で、spiralは渦巻き状の螺旋というニュアンスを持つのだ。

或いは、spiral=渦は、複雑さへの目線として散逸構造を参照しているのかもしれない。「バイ・スパイラル」がいうところの光と闇の共存は、非平衡開放系構造的だと考えてのspiralなのだろうか。

〇『no/ode』―明るい部屋と暗い部屋

・『明るい部屋』

イベントコミュ『no/ode』の諸描写を解釈する上で、イベントコミュ『明るい部屋』及び斑鳩ルカに関する「部屋」のモチーフについて整理しておきたい。

イベントコミュ『明るい部屋』は、「カメラ・オブスクラ」(camera obscura、訳「暗い部屋」)と対比的な「カメラ・ルシダ」(camera lucida、訳「明るい部屋」)の意味合いを内包して描写されていた。

「暗い部屋(カメラ・オブスクラ)」とは、被写体の光景を平面に投射することで射影された像を得る装置、すなわち、カメラの技術的起源である。暗い部屋の一方の壁に小さな一点の穴が開けば、もう一方に外の光景が射影されるということだ。

一方で、「明るい部屋(カメラ・ルシダ)」は、

カメラ・ルシダというのは、(中略)これは一方の目をモデルに向け、他方を画用紙に向けたまま、プリズムを通して対象を描くことのできる装置であった

すなわち、「装置を覗く者が手元の画用紙に、装置を覗いた先にある対象の姿とその人の描写を重ね合わせて転写する」、ということであり、"見るまなざしの観点においては"、写真の本質はむしろこちらだと『明るい部屋―写真についての覚書』では述べられている。

写真それ自体は、「それはかつてあった」という、被写体をその当時の姿のまま暴力的なほどに固定するもの、すなわち"暗い部屋"であり、これはイベントコミュ『明るい部屋』では「"昔住んでいた誰かの時のまま時間が止まっているような"とされた七草父の遺品のある部屋」が対応している。

しかし、その部屋は"あけられた"ことによって、「現在そして未来の彼女たちが出入りする、重なり合って時間が刻まれ続ける部屋」となり、それはまさに、観測者によって可能なあらゆる意味の深みを呼び寄せる"明るい部屋"であるという話であった。

輝くものたちの日々の隣に

輝かせるものたちの夜がある

どうか照らしてほしい

たくさんの夜に溶けていった、その小さな思いを

斑鳩ルカに関する「部屋」というモチーフは、283プロ加入前であっても斑鳩ルカの"やみ"の描写では頻出であったが、『明るい部屋』のキャッチコピーを引き継いだような話であるイベントコミュ『バイ・スパイラル』にて283プロと対比的な形で再登場する。光と闇に対応する、ドアが開かれた"明るい部屋"と閉じこもったままの"暗い部屋"。

せめてこっちのドアは────

いつでも開いているってこと伝えたくて

さて、『no/ode』における描写でもルカについて部屋というメタファーが使われている。

他人が出入りすることのない、あの時のまま時間が止まったままの──暗い部屋。

そして、ルカの前に影が現れる。

シャニソンのコミュでは、これは、ルカ自身の姿をした影であった。つまりは、射影、あるいは、"暗い部屋"にまだいるルカが光に当てられた姿を象った文字通り影であったともとれる。

暗い部屋の一方の壁に小さな一点の穴が開けば、外の光景が射影される。

それはある意味で兆しなのかもしれない。『バイ・スパイラル』では、Aの閉じこもる暗い部屋に差し込んだ一点の選び取った光の射影───スマホに映る斑鳩ルカの姿が、Aが「明るくなくても、いいのかな」と"自分を許すこと"の兆しとなった。それは、まさに写真的な、『明るい部屋』で描かれた展延へのアプローチ、そのものである。

今回のルカのそれは、はるきや羽那、プロデューサ-、ひいては283プロの存在により開いた小さな穴だろうか。それは、"自分を許すこと"に向き合うきっかけとなるだろうか。

(イベントコミュ『アイムベリーベリーソーリー』)

・node

黒色彗星に込められた兆し或いは願い。今回だと、この"明るい部屋"と"暗い部屋"がそれにあたるといえる。"明るい部屋"と"暗い部屋"は、写真が持つ両性質であり、それは"明るい部屋"様に"暗い部屋"(「かつてあったもの」)を重ね合わせながら描きだす───観測者によって可能なあらゆる意味の深みを呼び寄せ未来へと時間を刻むという、「光と闇が共存する」アプローチが描かれ始めているように思える。

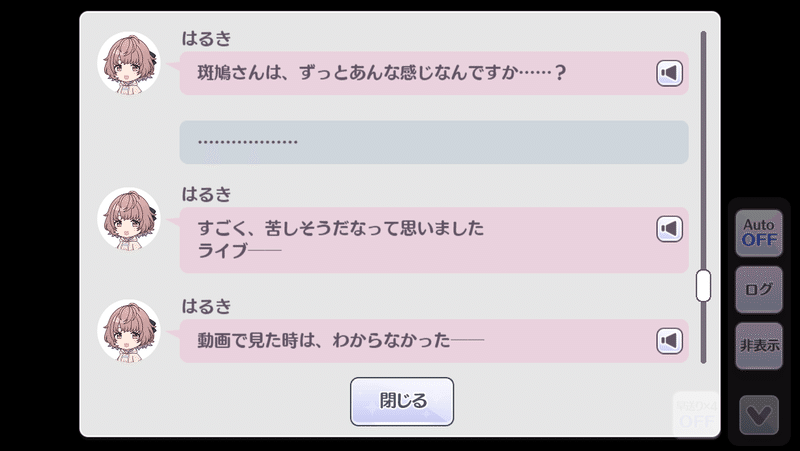

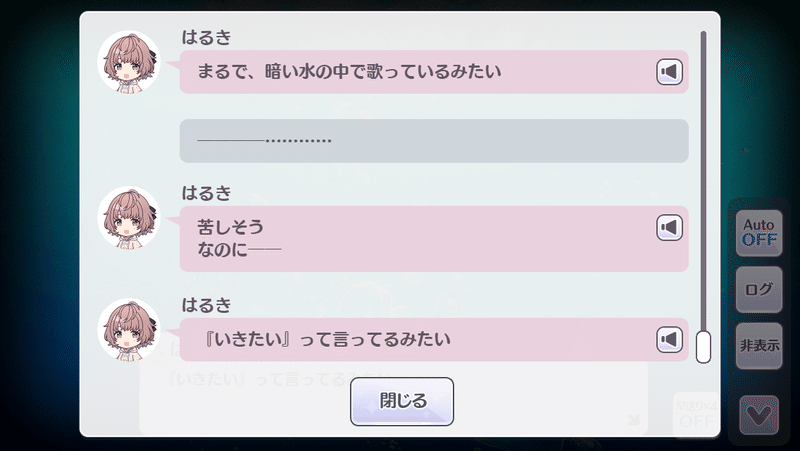

『no/ode』において個人的に最も印象的だった場面は、はるきの、

苦しそうなのに───

『いきたい』って言ってるみたい

暗い水の中は、光空とも対比的である。『いきたい』がひらがななのは、ダブルミーニングなのかもしれない。いずれにせよ、"夜"="やみ"に身を置く彼女は、歌に能動的な意志を吐き出しているのだ。なるほど確かに、歌とはそういうものなのかもしれない。

イベントコミュ『明るい部屋』のキャッチコピーは、『どうか照らしてほしいたくさんの夜に溶けていった、その小さな思いを』だった。はるきは汲み取ってみせたのである。

世界が色づいていくような

すべての扉が開いたような────

今までの自分が全部変わってしまうような────

────わたし、広い世界が見たいんです

アイドルならそれができるかもって

光が多数の色からなるのと同じように『全部違う色がこの黒の中にあるんだよねぇ……』と、同一性の奥の複雑さにまで目を凝らしてみせる、はるきの魅力だと思う。

そして、

雪っていいものですか? 嫌なものですか?

『線たちの12月』で斑鳩ルカにとって「かつてあったもの」の象徴であった雪。

「ふふっ 両方……ですか…… わたしも、そう思います」

────そして、"ドアが開いた"車は

ルームランプが点灯する。

ルカのいる暗い部屋。「かつてあったもの」。雪。

せめてこっちのドアは────いつでも開いているってこと伝えたくて

雪っていいものですか?嫌なものですか?

両方……ですか…… わたしも、そう思います

ルカにとって"かつてあったもの"="どうせ消えるもの"(同一なものの回帰)の象徴である雪の意味を展延することで、暗い部屋のドアが開いて"明るい部屋"になるこの演出/メタファーは細やかながら印象的だ。今後の示唆でもあるだろう。

シャニソンのコミュにも共通して言えるが、彗星も、雪も、ルカ曰く「どうせ消える」ものとして描かれている。「かつてあったもの」に囚われる彼女にとって、全ては降っては消えるだけの「同一なものの回帰」なのである。

「いつか消えるもの」←→「永遠」は、特にルカの加入が発表された5thライブ以降の流れ(『過去─現在─未来』)として、例を挙げるとキリがないが、イルミネのイベントコミュ『ヒカリと夜の音楽、またはクロノスタシス』や【三文ノワール】【ノンセンス・プロンプ】黛 冬優子等でも各々のテーマを昇華しつつ扱われている。

このテーマとの対決は、コメティックにおいては"バイ・スパイラル"として描かれていくようにも思えるし、今回であればそれは、「かつてあったもの」="暗い部屋"に閉じこもりながら「すべてはどうせ消える」と苦しむルカに対して、未来へと連ねる"明るい部屋"を提示したという構図だと解釈できる。

本イベントコミュ『no/ode』では、『明るい部屋』の回収を以てして、

2つの断絶されていたかのような円環(o/o)が重なってnode───結び目になろうとしているのかもしれない。

そして、誰かが腕をつかんだ

ぎゅって────

〇【連綿と桜】【桜花拾】―はるきが見た「永遠」

・永遠に似たもの

『【桜花拾】郁田はるき』では、はるきが、「永遠」がテーマのショートムービーのプロデュースを、出演を兼ねて行うことになる。彼女は「永遠」をどのように表現したのか。

先述の通り「永遠」は、5th以降、専らキーワードであり、同時にルカの「すべてはいつか消える」に対する命題でもある。

彼女が見た「永遠に似たもの」とはなんだったのか。彼女は、言葉と表象を尽くしている。それを安易に言語化してしまって取り溢してしまうものがないか───とも思うが、自分なりの解釈を書き留めておく。

以下は、【桜花拾】郁田はるき『ここにいないあなたを』のシーンである。

ここは、いろんな場所に繋がっている場所で───

この椅子は、

もうここにはいない人の存在を示しています

────はじまりもしないし、終わりもしない場所なんです

そして、花瓶の桜。

これに対するはるきの返答はコミュ中には描かれていない。しかし、桜は、はるきにとってどういうものか、この【桜花拾】の前のp-SSR『【連綿と桜】郁田はるき』で描かれている。

───朝方、夢を見たんです

少し前に話したのと、同じ夢……

鳥の声がして、窓が明るくて

近づくと、窓が桜色で───

ああ、桜が咲いてるんだ

窓を開けないとって…………

だけど、開けるのはやめて───

【連綿と桜】では、予感・忘れ物・"いろ"の象徴として桜が登場している。はるきにとって、"いろ"は、「広い世界」という原動力でもある。

世界が色づいていくような

すべての扉が開いたような───

今までの自分が全部変わってしまうような───

───わたし、広い世界が見たいんです

アイドルならそれができるかもって

こんなに、不確かなものですけど……

──いえ、不確かだからいいのかもしれませんね

追いかけてみたくなるし、触れてみたいと思う───

形にしたくなってしまう

──表現することに似てますね

……プロデューサーの「夢の中のはるきはどうして、窓を開けるのをやめたんだろうな?」に対してはるきはこう答えている。

たぶん、窓からじゃなくて

実際にこの目で見たかったからだと思います

本物の……手に触れられる桜の花を

桜ってなんだか……近くても遠いみたいな不思議な感じがして───

そして、2人が桜という忘れ物を見つけた後のTrue Endでは、桜はもう見れないと思っていた時期、プロデューサーが見つけた遅咲きの桜をはるきに見せている。

追いかけてたら、いつか出会えるんですね

こんな風に……

思いがけない瞬間に、突然

────走っていたことを忘れた頃に

──今日、ここに連れてきてくれたのはプロデューサーさんですけどね

──そうかなぁ

きっと、はるきが望んだからだよ

望んでたことも、忘れるくらい

『【桜花拾】郁田はるき』ではるきが表現した「永遠」がテーマのショートムービー。

いろんな場所に繋がっていて、はじまりもしないし、終わりもしない場所。

そんな場所で、彼女は、桜を手に拾い、"あなた"のいない椅子で、その花に口づけをして見つめる。

きっと、窓の外に桜はもう咲いていないのだと思う。

"あなた"は消え、窓の外の桜は過ぎ、それでも……わたしが望み、"あなた"が見つけてくれた桜の花はここに在る────。

わたしの日々は、"あなた"がいなかった日常になる。だけれど、"あなた"と出会って変わったわたしはここに居る。

すべてはいつか消え、反復するとしても、同一なものは回帰しない。時間は連なっている。

だから、この場所は、始まりも終わりもない「永遠」に似た表象。

・「バイ・スパイラル」の再解釈

さて、今一度ここで「バイ・スパイラル」とは何か、自分なりの整理・解釈を書き留めておきたい。

ルカの「同一なものが回帰する円環」と、羽那の「互いに直接交通することのないものをつなぎ合わせるもの」=「平行線」、そして、かつてあったものを展延するはるきの「明るい部屋」が、合わさった(ユニットとなった)時、あえて無理に図式化するなら、以下のようになるのではないだろうか。

平行線の螺旋渦。『no/ode』のような2つの円環を────同一なものが回帰しない、連なっていく反復、すなわち螺旋として────流動的でありながら構造を保つ渦に展延したもの。線をマクロな大きな矢印とするならば、その中にはミクロな小さな矢印が無数に息づいている。

・線はマクロなもので、平行線は相補的に作用(対流的な反復と並行)+「横断性」 / この線の表象がそれぞれの同一性

・マクロの振る舞いによってミクロの振る舞いは制御されているが、マクロはミクロの振る舞いで成立する

マクロな二項構造(秩序・規範=光とその逸脱=闇、あるいは、それらのマクロでもミクロでもあり入れ子にしうる、自他)における、マクロとミクロのフィードバックループが、「バイ・スパイラル」という記号なのかもしれない。

決して交わらないものがある、と、共存に纏わりつく欺瞞や不信感を受け止め、分断を認めながら、同時に断絶ではない証明としての横断する関係を肯定し、そうしてレッテルへ反応する。

それは、SHHisで描かれてきたもの、イルミネーションスターズが紡ごうとするものでもある。コメティックを予感する「バイ・スパイラル」のいう共存とは、そういうものではないだろうか。

〇ファン感謝祭編―コメティックというユニット

ルカの横に立とうとする羽那とはるき。そんな彼女たちに、かつての自分の姿が重なるルカ。これは、はたして同一なものの反復だろうか。

ファン感謝祭を通して、彼女たちは、「コメティック」を形づくっていく。

・『変わる景色』

夕暮れ時───昼と夜の狭間、光と闇が出会う時間。ファン感謝祭を経た彼女は、

街の景色の変化に気づく。

「かつてあったもの」からの変化に、

彼女は、足を踏み出せるだろうか。

ルカのいる「かつてあったものの円環」=「暗い部屋」は、踏み入りすぎずも彼女と並ぼうとする2人によって、景色の変化に気づき、"ドアが開いている"。

(斑鳩ルカファン感謝祭編『砂に描いた』)

まだ少し時間はかかるのかもしれない。それでも────きっと、その先にコメティックは、「バイ・スパイラル」を描き始めるのではないだろうか。

〇終わりに―絆光記

ここまでこの備忘録では、言葉を以て記号の読解・解釈に終始してきた。当然それも感想でしかないのだが、感想らしい感想はあまり書いてこなかった。

感想の共有というのは、昨今拡大の一途を辿り、大小問わずあらゆるコミュニティで前提的なものだろう。一方で、それは暴力的でもある。感想は、もはや誰かを支配するために、世に放たれることがある。塗りつぶそうとする強者然とした限定性の高い言葉が持て囃され、塗りつぶされることで正しさのような錯覚を獲得する。感想はいつから代弁になったのだろう。

集団というのは、同じ価値観を持たなければうまくいかないのかもしれない。秩序という範型は当然必要であろう。なんでもあり、というわけにはいかないからだ。では、その秩序、言わばその集団において支配的な価値観、その同一性の正体は一体何か。そう考えると、それはどうしようもなく複雑で変化し続けていることがわかる。それは、秩序の外を迫害するに足るものなのだろうか。一方で、それに二項対立的なレッテル貼りで抗うことの円環から逃れられないのだろうか。だからこそ、どちらもが言葉を探して語り続け、断絶でも支配でもなく共に歩んでいけるのなら────そうルポライターは思ったのかもしれない。

(【王と蚤】八宮めぐる)

────イベントコミュ『はこぶものたち』は、メサイアコンプレックスをテーマに、複雑さ(complex)に目を向けて、それでも「誰かのために」と思ったのなら、信じて走っていいのだと、そう応援してくれるコミュであった。

『バイ・スパイラル』は、光から逸脱する「闇」という存在を開示し、共存へ向かっていくために、『これから……みんなで、やってくんだよ……!』と宣言してみせた。

この2つを経て、イベントコミュ『絆光記』は、更なる言及を進めている。

ルポライターが時間の流れ(変化)を受容するシーンは、ファン感謝祭編の斑鳩ルカを想起させる。その一方で、イルミネもまた、今自分が持つ言葉の複雑さに直面し、自らを見つめ直している。

"曇らせないようにしたことが曇らせることがある世界で何を選べばいいんだろう"。我々が二項対立から逃れられないのは、選択から逃れることができないからかもしれない。『はこぶものたち』が肯定した選択の、その先の話を『絆光記』はしている。

そして、同時にこのコミュは、言葉に留まらない"コミュ"ニケーションの描写にも尽力していた。

時には……

言葉が必要ないことだってあるかもしれない

だからこそ

それでも

「ずっと」

どれだけ言葉を探しても伝わらないことがあると知って、それでも伝えることに誠実であろうとした、めぐるのこの「ずっと」は、あたたかくて、さみしくて、やさしい。彼女たちが、消えてしまう流れ星に「永遠」を願って、見送った後の永遠に似た空に歌を響かせるみたいに。

……『絆光記』を通しての変化を以てしても、依然として、ルポライターは「闇」で、イルミネは「光」なのだろう。

いや、それも少し違うかもしれない。

彗星の軌跡[ストーリー]が示すのは、闇か光か、はたまた──

確かに、彼らの「光」と「闇」はもはや自己同一性の様でもある。けれど。

────そんな関係の中で、共存し変化し続ける、その渦が、彼らの「わたし」なのだろう。

光と闇が共存する黒色彗星。これから彼女たちはどんな軌跡を描いていくだろうか。

━━━━━━━━━━

— アイドルマスター シャイニーカラーズ公式 (@imassc_official) April 23, 2024

シャニマス6周年キービジュアル

第2弾 公開!

━━━━━━━━━━

プロデューサーさん、6周年もプロデュースよろしくお願いしますね♪#シャニマス pic.twitter.com/5oes7ps71K

その彗星の象るものを、これからも追っていきたい。

章が始まる

だから描いていくんだ

君が私が選んでく未来

────そして、探し続けようと思う、「わたし」の言葉を。