§1 五線の話 お箏を弾く人のための「初めての楽典」

これは何でしょう。

これは楽譜です。音符をひとつ置いてみましょう。

この音は何ですか?

線の本数が多すぎてわかりませんか?

私たちは普段5本の線で記された「五線譜」の中で音楽を考えることに慣れています。しかし、音はそのような狭い範囲だけにあるわけではありません。ピアノの鍵盤は88個ありますが、その音をすべて楽譜に表すには44本の線が必要になります。そもそも44本も線があったら見ただけではすぐには読み取れません。

そこで工夫されたのが「音部記号」です。

上の楽譜に「ト音記号」を書き込んでみましょう。

こうするとこの音符が「G」の音であると決まるのです。

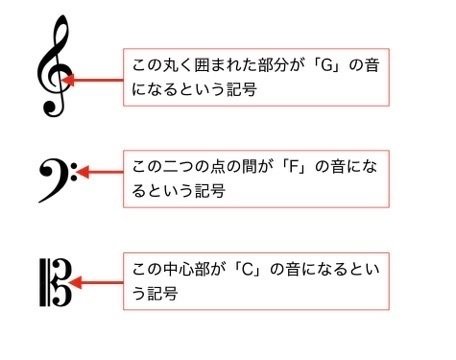

「音部記号」には「ト音記号」「ヘ音記号」「ハ音記号」という3種類があります。「音部記号」が線の上に置かれて初めて音の高さが決まります。

「ヘ音記号」を置くと

この音符は「F」の音に変わります。

「ハ音記号」を置くと

この音符は「C」に変わります。

無数にある線の上に「音部記号」をひとつ置いてから、ひと目見て音の場所がわかるように線「音部記号」の周囲から5本だけ残してあるのが「五線譜」です。

赤い線のところが「G」なので、この音符は「C」であることがわかります。

ずっと見やすくなりました。

<余談>

日本では音の高さを「イロハニホヘト」で表しました。これを英語で表すと「ABCDEFG」、ドイツ語表記では「AHCDEFG」となります。またイタリア語では「La Si Do Re Mi Fa Sol」となりますが、これはお馴染みですよね。私たちがよく使う「ドレミファソラシド」はイタリア語が元になっていることがわかります

「ト音記号」の「ト」は「G」ですから「ト音記号」は「G」の位置を表す記号です。英語では「G clef(ジークレフ)」と言います。イタリア語では「Sol」ですから「ソ」の音の場所を表していると考えても今のところはかまいません。