§18 「オ九」の意味を考える① お箏を弾く人のための「初めての楽典」

第18回 「オ九」の意味を考える①

どの流派であっても、お箏を始めて少し技量があがってくればかならず「六段」あるいは「六段の調」をおさらいします。もしかしたら「六段」に関してはまだ初心者のうちにいちどおさらいしただけで、そのあとで何度も学び直すということがない方もいらっしゃるかも知れません。これは残念なことです。

「六段」を通して勉強できることはたくさんあります。右手も左手も自在に駆使した「六段」を繰り返しおさらいしていただきたいものです。どの流派の楽譜であっても「六段」の楽譜に記された演奏の指示は、初心者が奏法を身につける上での流派ごとの最低限の指針しか書かれていません。上級者になれば、右手の技法ばかりでなく、一瞬も止まったり休んだりすることのない左手を駆使して演奏しなければなりません。

「六段」をさらい始めた時の最初の関門は「七」の「後押し」です。これは左手の技法です。

押し始めるタイミングと押し上げる速度、押し上げた時の音程と左手を緩める(離す)タイミング。楽譜の無い時代(ほんの50年前まではむしろ楽譜がない方が当たり前だったかも知れません)には、先生と向き合って何度も何度も真似をして、目と耳を駆使して身につけたのでしょう。ですから、当然のことながら流派ごとの個性や違いというものが生まれます。楽譜を使って自己流で練習するだけでは決して美しい演奏にはなリません。古典箏曲の奥深さは楽譜からは読み取れないのです。漢字で書かれたお箏の「楽譜」は残念ながら「楽譜らしきもの」でしかありません。

この「七」の「後押し」は右手で出した音が響いている間に音程を後から変化させる技法で、まさにお箏らしさを体現しているものです。ギターやハープなどの西洋の弦楽器でこのような音の効果を出すときは特殊奏法となります。

さて、「六段」の次なる関門は「九」の「強押し」です。32拍目の裏拍に始めて登場します。最初は左手の指が痛くて歯を食いしばって「押手(おしで)」をした方もいらっしゃることでしょう。楽譜上では「オ九」と表記されています。「オ」は「強押し」と教わりますが、お箏を演奏するということは音楽を奏でることですから「強い」とか「弱い」という「チカラ加減」を指示しているわけではありません。「強押し」は「半音ふたつ分」、つまり「全音」あるいは「1音」高い音を作ることであり、「弱押し」は「半音ひとつ分」、つまり「半音」高い音を作るという意味です。左手の「押手」で作られる音程は調絃された絃には用意されていない音です。

注)「押手」をしてあえて隣の絃と同じ音程を作ることもあります。この場合は右手で特殊な音形を演奏します。古典箏曲の中にも頻繁に登場します。

このように「九」を「全音」高くした状態を「陰旋法」とつなげて考えてみます。

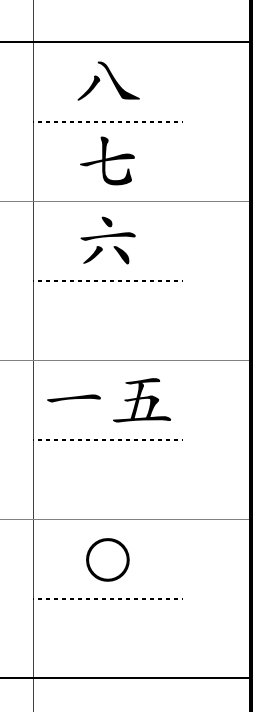

「六段」は「平調子」で演奏されます。かつては「一=五=G(双調)」のように低い音で演奏されていたと思われますが、今は「一=五=D(壱越)」で演奏されることが多くなりました。ここでは「宮音=D(壱越)」の「平調子」で説明してみましょう。

「九」を「全音」高くしてみましょう。

このように変わりました。

宮音をDにした平調子の調絃で次のように音を出してみます。

五線譜ではこのようになります。

聞いてみましょう。

曲の最後の部分、終わりの感じがわかります。

もうひとつ別の音を出しましょう。

五線譜です。

聞いてみましょう。

これも曲の最後ですが、どうも終わり方がぎこちなく感じます。

そこで「四」を「オ四」に変えてみます。「オ四」は「オ九」の1オクターブ低い同じ音です。

聞いてみましょう。

曲の最後の感じがよくわかるようになりました。

少し寄り道をします。西洋音楽の長調の音階「長音階」は「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ド」です。

聞いてみましょう。

「長音階」は音が高い方へ進むとき(上行)も高い方から降りて行く時(下行)も音階の音に違いはありません。

今度は短調の音階「短音階」を聞いてみます。

「短音階」は下行する時には音階の最後の音で収まり良く終わった感じがするのですが、上行する時の最後のふたつの音のつながりがどうもぎこちなく感じます。

そこで、次のように工夫してみます。

上行する時の最後からふたつ目の音を「半音」高くしてみました。

聞いてみましょう。

最後のふたつの音はつながりが良くなりました。しかし、今度は最後から3番目の音と2番目の音がなんだか不自然です。そこで、さらに工夫をします。

上行する時の音のつながりがスムーズになりました。

西洋音楽の「短音階」は3種類あります。変化記号を付けずに上行下行するものを「自然的短音階」、シャープをひとつだけ付けた2番目の音階を「和声的短音階」、シャープをふたつ付けた3番目の音階を「旋律的短音階」と区別します。

西洋音階の最初の音は「主音」と呼ばれます。「長音階」の「主音」は「階名」で言うと「ド」になります。「長音階」は「主音」である「ド」から始まり、上行するときは1オクターブ高い「ド」で終わります。下行するときも「ド」から始まって1オクターブ低い「ド」で終わります。

「短音階」では「主音」の「階名」は「ラ」になります。「長音階」と同様に「ラ」と「ラ」の間で上行と下行をします。しかし、上行する時の最後の三つの音のつながりが私たちの耳で自然に聞こえるように工夫をしなくてはならなかったようです。音楽大学でも「和声学」として1年をかけて勉強するとても複雑な分野です。

「陰旋法」に戻りましょう。西洋音楽の「短音階」の考え方のように日本の「陰旋法」を「上行形」と「下行形」に分けて説明する場合があります。

「陰旋法」の「上行形」は

そして、「下行形」は

このように「羽」の音が「上行形」と「下行形」で異なるのです。

ここで忘れてはいけないことがあります。八橋検校は理論としての「陰旋法上行形」や「陰旋法下行形」を意識して「六段」を作曲したのではないのです。日本音楽の古典を研究する過程で、日本音楽の音の組織、音のつながりには法則があることを発見したのです。

この点では日本音楽と西洋音楽に共通点を見つけることができます。

音階や旋法には起点となる音があります。西洋音階では「主音」、日本旋法では「宮音」です。

日本の「陰旋法上行形」では「羽音」を「全音」高くします。西洋の「和声的短音階」では7番目の音(導音と言います)を「半音」高くします。

これらはどちらも低い音から「主音」や「宮音」へ向かう音です。洋の東西を問わず、私たちはメロディやフレーズが心地よくつながることに工夫を重ねてきたようです。

「六段」にはとてもたくさんの「オ九」があります。「九」の音が「全音」高い「オ九」になった時には、その次の音は必ず「宮音」、つまり「十」となんらかの形でつながっていることをぜひ確認してみてください。

それにしても、西洋音楽では低い音から「主音」に向かうときは「半音」、高い音からは「全音」、陰旋法では低い音から「宮音」に向かうときは「全音」、高い音からは「半音」と、「主音」や「宮音」に向かう時の音程差が逆になっているのは興味深いことです。これは「音楽が終わった感じ」が生み出される時には、最後のふたつの音の関係だけではなく、音階や旋法全体の性格が深く関わっていることを暗示しているのかもしれません。

次回は、調絃の段階から「陰旋法」の「四」と「九」が「全音」高くなっている場合の意味を考えます。

次回は12/2の予定です。