ハードウェアスタートアップ生態系の環境整備仮説#1『全体像(前編)』

皆さん、こんにちは! 創業伝の髙橋 規尊です。

本来であれば、なぜ1つ1つの仮説に行き着いたのかという経緯、背景、根拠等を述べて、最後に結論となる仮説を説明する流れがよくある構成かと思います。

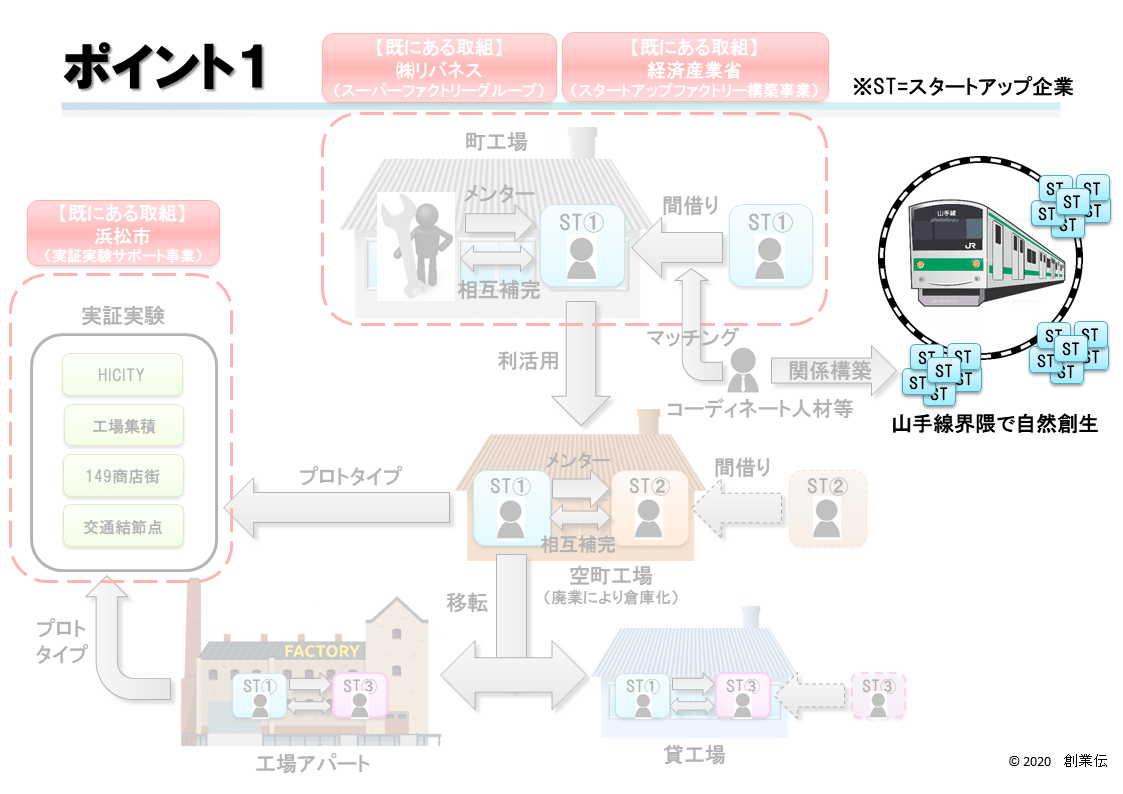

ですが、思わせぶりな内容で最後に今一感を与えるような、単なる時間泥棒になっては申し訳ないので、『ハードウェアスタートアップ生態系の環境整備仮説』シリーズ1回目は、そういう前段を飛ばして、現時点での仮説の全体像を皆様と共有します。下図を基に、ポイントに分けて解説していきます。

【定義と留意事項】

まず、前提条件は整理しておきましょう。

◆ハードウェアスタートアップ生態系とは

ここでは独自の解釈である「ハードウェアスタートアップ企業が自然に創生され、自然に成長・発展を目指せる環境」を意味します。これを俗に「エコシステム」と言ったりするかもしれませんが、学術的に定義が異なる場合もあります。

◆留意事項

①これは生態系の中でも部分的です。完全な生態系には、結局、世の中にある全産業や全業種を考慮する必要があるため、特に私が整備すべきと捉えている部分にフォーカスした生態系環境としています。

②東京都大田区視点での環境整備仮説になりますが、地域特性に応じた類似の環境整備は可能だと思います。日本のどこかで、このような環境が整備され、成果を得ることができたら、それを成功事例に他の自治体にも波及していきますし、日本全体で見れば全体最適の一歩なので歓迎です。

ポイント1:スタートアップの自然創生

全体図の内、下図の濃色箇所の話です。

山手線沿線のような都心には、次のようなスタートアップ業界のプレイヤーが集積しています。

①潜在的創業者・創業者

②各種大手企業

③各種大学

④アクセラレーター

⑤ベンチャーキャピタル

⑥シェアオフィス・コワーキングスペース施設

⑦東京都のスタートアップ支援機能

etc・・・。

そして、潜在的創業者・創業者向けに、数多くのスタートアップ関係イベントが開催され、様々なコミュニティも形成されている中、大学発ベンチャー創出の取り組みやアクセラレータープログラムも増えています。

皆様のご努力のおかげで、元々、人の往来が多い山手線界隈では、スタートアップを創生する活動が活発になっているため、スタートアップが自然に創生される環境は整ってきているように感じます。

そして、ハードウェアスタートアップの場合、アイデアの検討、課題やソリューションの検討・検証、ビジネスプランの策定、企画設計、モックの制作などに取り組んでいきますが、これはコワーキングスペースやファブ施設を活用すれば進められます。

ポイント2:スタートアップ間借型共創町工場の拡大

全体図の内、下図の濃色箇所の話です。

試作開発の段階になると、自社工場や加工設備を備えない限り、既存メーカー等へ外注することになります。世の中にファブレス企業があるように、それでも試作開発や大量生産を進めることは可能です。

ですが、スタートアップが開発する製品は新規性を有するものです。試作開発とは言え、形にして求める機能を発揮するまでには、数多くのトライ&エラーを繰り返す必要があります。それを実施できる場所も必要です。

そこで、私が立てた仮説は「スタートアップがものづくりのプロフェッショナルが集まる町工場を間借りして、プロトタイプを共創する」ことです。もちろん、メリット・デメリットはあります。パッと思いつく所では次のような事でしょうか。

私の仮説と言うより、既に取り組まれている町工場が身近にあったので、こう言う町工場が増えていったら良いなと思った訳なのですが、私に新しい視点をくれた取り組みの大元は㈱リバネスの「スーパーファクトリーグループ」、経済産業省の「スタートアップファクトリー構築事業」です。

とても先駆的で素晴らしい取り組みですよね!!調べれば調べる程、感銘を受けました!先行事例があるのだから、このような町工場を増やしていくことは不可能ではないはずです。心から応援していますし、私でも何か貢献できる機会に恵まれたら嬉しいな(^^♪

各事業に参画する町工場全てが間借りさせている訳ではないと思いますが、私は間借型が望ましいと思います。

お互いの誠実さと信頼関係が前提条件となりますが、下図のように、町工場が一時的な受注増等で人材リソース不足になった場合、スタートアップが手伝うことで補完できる上、スタートアップも製造ノウハウが学べます。

スタートアップが試作開発を進める中では、すぐ近くにいる職人さん達にアドバイスをもらいながらトライ&エラーを繰り返せるため、上述したメリットを享受できます。

一方で、最近の劇的な環境変化により、オンラインコミュニケーションが主流になるため、間借りする程でもなく、遠隔取引で十分だとする考え方もあります。そういうタイプのハードウェアスタートアップも世の中にはいるでしょう。

しかし、こういうご時世ではありますが、ハードウェアスタートアップに限っては、対面コミュニケーションを大事にすべきではないでしょうか。

業種は異なりますが、先日、NHKの番組『逆転人生』で、eスポーツプロプレイヤーとして活躍するチクリン選手の特集を見ました。

チクリン選手が主戦場とする「鉄拳7」の世界大会に挑む中、「EVO Japan 2019」や「Tokyo Tekken Masters 2019」で、無名のパキスタン人選手がチクリン選手含む世界の強豪達を倒して優勝しました。

チクリン選手は、パキスタン人選手達の強さのルーツを調査しに、クラウドファンディングで資金調達して現地に赴きました。

パキスタン国内は、まだネット環境が整っていないため、選手達はゲームセンターに集まり、互いに対戦し合ってトレーニングしています。毎日、顔を合わせることで、濃密なコミュニティが形成され、対戦しながら勝つための議論が日々、繰り広げられています。つまり、「オフラインで切磋琢磨する環境」が強さの秘訣だったのです。

そこで、オンライン対戦でのトレーニングが中心だったチクリン選手達は、選手仲間と共に特別合宿を行い、互いに対戦し合いながら、プレイひとつひとつから勝つための議論を重ねていきました。

その甲斐あって合宿メンバーのレベルが向上し、鉄拳ワールドツアー2019の世界決勝大会「TEKKEN World Tour 2019 Finals」では、パキスタン人選手を含む世界の強豪に打ち勝ち、見事チクリン選手が優勝したのです。

ハードウェアスタートアップは、ソリューションの質を高め、それに見合うパフォーマンスとエクスペリエンスを提供する必要があるはずです。

部品1点1点の形状、寸法、仕様などをどうするか、部品を変えることでデバイス性能や品質は向上・安定するかなど、解決すべき課題が次々と出てきます。

私が産業用機械メーカーに勤務していた頃は、主に海外顧客を担当していましたが、コストも時間もかかるため、海外渡航は簡単にできません。webミーティングをよくやってましたが、機械自体の問題解決は、やはり実機を見ながら議論や対策アクションをする方がよっぽど迅速で効率的でした。

繰り返しになりますが、ハードウェアスタートアップが開発する製品は新規性を有するものですので、数多くのトライ&エラーを繰り返す必要があります。ものづくりのプロフェッショナルが集まる町工場というオフライン環境の中で、ハードウェア実機を見ながら、議論し、試し、検証し、さらに改善を重ねていくプロセスはとても重要です。

なお、ハードウェアスタートアップにおけるオフラインコミュニケーションの重要性にフォーカスを当ててきましたが、これからの時代、オンライン・オフラインのハイブリッドコミュニケーションの重要性も高まっていくとも思っています。

つまり、ミーティングなど議論する場の目的を明確化し、参加メンバーの役割に応じて、メンバーごとに対面参加が望ましいか、オンライン参加で問題ないかを判断することが重要になっていくでしょう。

例えば、開発のコアメンバーは対面参加、サポートメンバーはオンライン参加にするなどです。私自身、「このミーティングで私が果たす役割は大したことないので、議論の内容は聞くけど自分が抱えている他のタスクを進めておきたい」と思ったことはたくさんありますし、参加メンバーが多くなると、全員を会議室に集めるスケジュール調整は結構大変です。これがハイブリッド型になるだけで、少しは緩和されます。

もしかすると、VR技術(Virtual Reality:仮想現実)やMR技術(Mixed Reality:複合現実)が進展したら、ハードウェア実機や参加メンバーが仮想空間や複合現実空間内に映し出されて、オフライン環境のようなコミュニケーションができる時代が来たら、町工場を間借りする必要はなくなるかもしれません。

ポイント3:スタートアップと町工場のマッチング

全体図の内、下図の濃色箇所の話です。

町工場の皆様がスタートアップを受け入れようとなっても、自社の既存事業も大事なので、希少な経営資源や時間を割いて、自社事業とシナジーを発揮できるスタートアップを探したり、発掘したりするのはかなりの労力を要する側面があります。

だからこそ、相互の間を取り持つコーディネーターの役割を果たすプレイヤーが必要です。実は、このコーディネート機能こそ、私のような創業支援者が貢献できる領域だと思っています。

これまで、産業支援施設等にではありますが、2~3社ほど誘致してきたものの、もっと増やしていきたいですね!

そのためにも、大田区内で動き回るだけではなく、本当は山手線界隈などの大田区外へ積極的に赴いて、数多くのスタートアップと関係性を構築し、興味を持ってくれたスタートアップと町工場同士のマッチングを図るべきなんですよね。

さてさて、少々、長くなってきました。全体像の後編は次回、皆様と共有したいと思います。

いいなと思ったら応援しよう!