10|絵の中の滝から、水を汲んで

如翺から寿さんへ

◇ 大英博物館で煎茶会

毎年、毎年のことではありますが、本当に残暑が厳しく、エアコンの効いた室内から扉を開けて外に出ると、むしろサウナの中に入っていくような感覚になるほどです。

いつもいつも、私からのお返事が遅く、大変失礼をしている次第ですが、今回はちょっとした言い訳があります。8月、パリ・オリンピック期間中、ロンドンの大英博物館で、煎茶会を開かせていただいておりました。

大英博物館の日本ギャラリーでは、現在(2024年4月~2025年3月)、特別展示「京と大坂――都市の華やぎとサロン文化1770-1900(”City Life and Salon Culture in Kyoto and Osaka 1770-1900”)」が開催されており、その名の通り、18世紀から19世紀のサロン文化がテーマとして取り上げられています。

この時代の京都や大坂では、人と人との様々な集い(サロン)が、多種多様に開かれていました。漢詩を詠み合うためのもの、俳諧を楽しむためのもの、画を描くためのもの、書画を鑑賞するためのもの、あるいは、煎茶を介して人と人が談義や詩作にふけるものなど、盛んに行われていたのです。

その雰囲気は、以前ご紹介した十時梅厓による巻物(彼が岡田米山人を訪問し、不在だったので書いた置手紙)によって、その一端を味わっていただけるのではないでしょうか。

この時代のサロン文化がテーマとなっている展覧会に関連して、当時のサロン文化を再現し、体験していただくためのイベントとして、今回、大英博物館で煎茶会を開かせていただいた次第です。

それに伴う準備と、時差による深夜のオンラインミーティングの数々と、現地へ行ってからの時差ぼけと、諸々、ご返事が遅れた言い訳とさせていただきたいと存じます。

◇ 南画を観る

さて、先日の寿さんからのおたよりで、林芙美子『愛情』(昭和4年)から、素敵な文章を教えていただきました。あらためて引用させていただきます。

〈展覧会に油絵を観に参りますとすぐ疲れて参りますが、水墨には心慰められて帰つて来ます。さうして、水墨の絵のなかからは、絵の外にある色々な色彩の余韻までも感じて参ります。〉

「南画と云うものに就ては何も識りません」との前置きがあるということですが、むしろ逆に適確に本質をついているように思います。

というのも、林芙美子の言う「絵のなか」と「絵の外」とが、曖昧に、ボーダレスに交わっていくこの感覚こそが、私も、南画の味わいそのものだと思うからです。

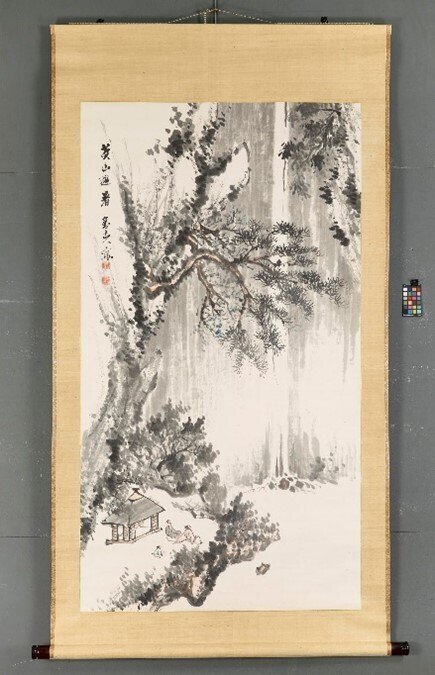

大英博物館の煎茶会(昼の部)では、このような南画をまずは最初にご覧いただきました。

今回の煎茶会の折にも、まず、みなさまと想像を共有したのですが、南画を見るときの想像力の働かせ方として、絵の中の世界を、私たちが絵の外の世界から客観的に観ているのではなく、絵の中の世界と外の世界は繋がっていて、観ている我々がいる場所は、絵の世界と連続している、とイメージするのです。

この見方が、近世の人たちが南画を観ている時の眺め方でした。

ですから、この絵を見るとき、奥に大きく、そしてかなり高いところから流れて来る滝を眺めながら、あるいは、大きな音もイメージしながら、自分も絵の中の人物のように、そそり立つ岩壁に囲まれて、水の流れを近くに感じている、そのように絵の中に飲み込まれると、南画の世界観が共有されやすくなるのです。

ロンドンの真夏、私たちが煎茶会を開いた時期はさすがに日本よりはかなり涼しかったですが、8月は8月に違いありません。その時期に、まずは、この絵から広がる世界観を皆様と共有し、想像の中で、大きな滝のもとで涼みながら、「サロン」を開いたのでした。

南画だからこそできる、場の共有の仕方です。

今回、お茶は、日本から持って行った「煎茶」を、冷たい水で抽出しました。やはりこのサロンの中では、それは、この絵の水辺から汲み取った冷水を使って、茶を抽出したと想像したのです。

◇絵を読むための必要条件、十分条件

これまでの寿さんとのやり取りの往復の中で、漢詩漢文の知識による絵の解読に関して話を展開してきましたが、前回、最後に書いていただいていた「解読知識の有無にかかわらず南画が琴線にふれる」ものだというご指摘に、少々お答えしようと思います。

結論から申し上げますと、その通りだと思います。

ただ、ルールを身に付け、多少なりとも知識を持っていた方が、絵をよりよく、より深く、より濃く、鑑賞できると考えるのです。

例えば、オリンピックの中継を見ているとき、放送の中で、その競技のルールを交えて実況してもらいながら観戦します。さらに専門家がより深く解説を加えてくれます。何かを見るには、ルールがあり、その上に知識があるとさらに楽しく見ることができるのです。

美術に関しても、実は同じなのではないでしょうか。

当方がコロナ禍で開催していたオンライン煎茶会で、ゲストの中谷伸生先生(関西大学名誉教授)から鋭いご指摘がありました。「日本の美術教育は、作品の創作について教育するばかりで、鑑賞について教育をしてこなかった」と。

例えば南画の見方で言うと、絵の中の世界と絵の外の世界を繋げて想像し、その連続した世界の中に鑑賞者の身を投じて観るのだ、というルールを共有し、さらにその上で、上述した日根対山(*1)『黄山避暑』の黄山とは、中国・安徽省にある山岳地域で、世界遺産にも登録されている絶景で、古来、仙人の住む世界だと伝承されている場所だ、という知識があると、それが想像力の助けとなり、この絵の俗を絶した雰囲気がさらにとらえられるようになるのです。

ルールや知識は必要条件であり、必要条件だけでは絵は見えてこず、何かを感じ取る心こそが十分条件で、ただ十分条件だけでも絵に深く入り込めない、このことに、今一度立ち会いたいと思っています。

ロンドンの夏、大英博物館にて、絵画によって東アジアの滝を感じながら、想像の避暑を経験していただいたサロンの中で、あらためてそのことを考えました。

如翺 拝

寿 様

■注

*1 日根対山(1813-69)は幕末の文人画家。和泉国日根郡(現在の大阪府泉佐野市)に生まれ、日本画を学んだ後、岡田半江(岡田米山人の子)のもとで南画を学んだ。おもに山水画を得意とする。

《筆者プロフィール》

如翺(ジョコウ) 先生

中の人:一茶庵嫡承 佃 梓央(つくだ・しおう)。

父である一茶庵宗家、佃一輝に師事。号、如翺。

江戸後期以来、文人趣味の煎茶の世界を伝える一茶庵の若き嫡承。

文人茶の伝統を継承しつつ、意欲的に新たなアートとしての文会を創造中。

関西大学非常勤講師、朝日カルチャーセンター講師。

寿(ジュ)

中の人:佐藤 八寿子 (さとう・やすこ)。

万里の道をめざせども、足遅く腰痛く妄想多く迷走中。

寿は『荘子』「寿則多辱 いのちひさしければすなわちはじおおし」の寿。

単著『ミッションスクール』中公新書、共著『ひとびとの精神史1』岩波書店、共訳書『ナショナリズムとセクシュアリティ』ちくま学芸文庫、等。

《イラストレーター》

久保沙絵子(くぼ・さえこ)

大阪在住の画家・イラストレーター。

主に風景の線画を制作している。 制作においてモットーにしていることは、下描きしない事とフリーハンドで描く事。 日々の肩凝り改善のために、ぶら下がり健康器の購入を長年検討している。

【Instagram】 @saeco2525

【X】@ k_saeko__