5|だんごセットと「ひま」とアマ

寿から如翺先生へ

◇ あみじま茶屋にて

「お茶にしましょう」

と思って、せっかく訪ねて行ったのに会えなかった!という十時梅厓のお話、楽しく拝読しました。

桜のあとの新緑の爽やかさも、また格別の大川河畔、

(訪問先の岡田米山人の文房はあのあたりだったのかしら…)

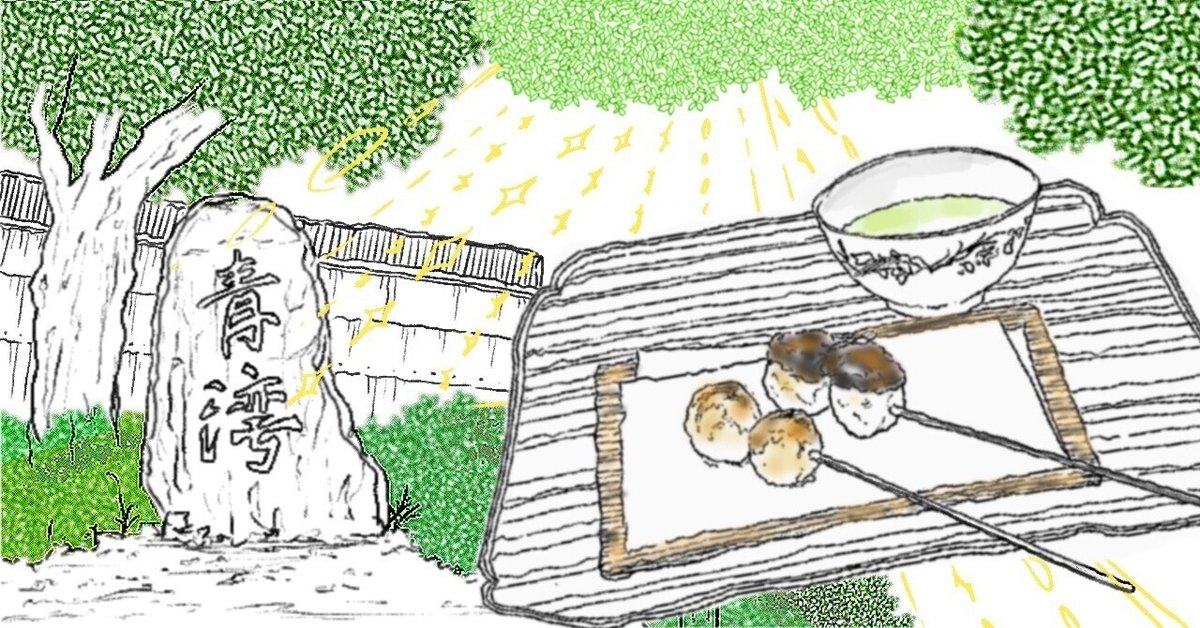

と対岸を眺めつつ、今回、私は藤田美術館のあみじま茶屋でお茶することにしました。「お茶とだんご」セットは、抹茶・煎茶・番茶の三択ですが、もちろん煎茶でしょう。ここは、なんといっても「青湾」の地なのですから。

美術館から北へ歩いて10分足らずの河畔に「青湾の碑」があります。かつてここにあった「青湾」の水は清淡甘美、煎茶に適していた由。梅厓の頃から時は流れて1862(文久2)年、やはり煎茶を愛した田能村直入(*1)らがこの碑を建てました。そのおり開催された大寄せの煎茶会は未曽有の規模で、なんと、参加者数1200人超えの日もあったというから驚きです。

昔々、そんな一大フェスがここであったこと、さらにその昔、友に逢うため川を渡って行った梅厓のことなどよそにして、現代の茶屋のお客達は、皆おだやかに三々五々「だんごセット」を食べています。

明るい陽ざしがいっぱいに射しこむ茶屋は、ガラス張りのモダンな和カフェ。簡素で清潔感のある――中国の友人が言うところの日本的「ていねい」イメージにも合致しそうな空間で、カウンターには茶釜が設えられています。伝統的な茶室とは似ても似つかないにもかかわらず、茶釜、茶筅、急須などといったアイテムが並ぶだけで、そこに凛として「日本イメージ」がたちあがって来るのは実に不思議です。

◇ 「ひま」と「アマ」

おだんごをいただきながら、梅厓の「出逢えなかった出逢い」を想像してみました。

SNSで「今、いる?」「行っていい?」なんて聞けなかった時代。それは、突然の訪問が嬉しいサプライズとなるはずの、ちょっとワクワクする舟路だったはずです。

ところが主人は不在。

残念な思いそのままに、その場で画を描き詩を創ってしまうとは、恐れ入ります。やがて主が文房に戻って来て、客の残した書画を発見する、その反応を想像して、帰路の舟上、独りほくそ笑む梅厓が思い浮かびます。

留守中無断で上がり込んで画を描いたというエピソードは、長谷川等伯(*2)が住職不在時の大徳寺に勝手に上がって襖絵を描いた話を髣髴とさせます。ただし等伯のほうは、襖絵揮毫を再三申し込んでも断わられ続けたため、あえて留守を狙って行った、言わば確信犯でした。そこには自負と豪胆、気迫が感じられます。

一方、梅厓のなんという「ゆるさ」でしょう!

実際には、生き馬の目を抜く天下の台所・大坂で、そうそう「ひま」を持て余してばかりもいなかったはずの彼らの、実に悠然、闊達たる「ひま」人ぶり!

もちろん、「抹茶」の時代の等伯と、それから200年後の「煎茶」の梅厓とでは状況が大きく異なります。そもそも比較は無意味かもしれません。が、あえてもう一つ対比させるとするなら、それは「プロ/アマ」の違いでしょうか。「お仕事ください!」とばかりに飛び込みプレゼンした絵と、藩の儒官というれっきとした本職をもちつつ、たまさか出来た「ひま」をもてあそぶがごとく、手すさびのごとく――当然「売り物」にする気などさらさら無く――描いた作品とは、根本的に、目的も存在理由も異なるわけです。

ひまにまかせたアマチュア精神こそが文人趣味の真骨頂、と、

先生のおたよりであらためて実感した次第です。

◇ 日本人の〈からごころ〉

さらに、いかにも文人らしく感じましたのは、梅厓が残したのが歌ではなく詩だったということです。自然、そこには、「和」テイストよりむしろ「大陸」的な鷹揚さ、「大人」の趣き、といったようなものが感じられます。だからといって、それを「日本らしくない」「〈からごころ〉だ」として批判する気になれないのは、少なくとも梅厓の自然体からは何の作為も衒いも感じられないからでしょうか。確かに煎茶は舶来趣味でしたが、彼らにとっての詩は、すでに長い歴史の中で身体化し内面化されていた日本的教養の一つだったに違いありません。あるいはその舶来趣味もまた、日本的と言ってよいのかもしれません。

さて、十時梅厓といえば、数年前に京都鹿ヶ谷の泉屋博古館で観た『十便十宜帖』(1801年)を思い出します。実に「ゆるカワイイ」印象でとても気に入ったのですが、なんと、これ、池大雅と与謝蕪村による合作の同名作品(国宝、川端康成記念館蔵)の「写し」だというではありませんか。

え、それってパクリじゃないですか!?

しかも、その元となった大雅・蕪村の『十便十宜帖』も、元ネタは中国、李漁(*3)の『十便十二宜詩』、って、やはりパクリ?

では、梅厓のはパクリのパクリ?

しかも、梅厓の写しは一冊だけではなく、複数あったとのこと!

そこで私は一瞬立ちすくんだのでした。

『源氏物語』が写本しか現存していないのは当然、茶の湯の会には「○○写し」の道具が登場して当然、としつつも、なぜか、絵画については「作家個人のオリジナリティ」にこそ価値がある、という先入観が当時の私を縛っていたようです。

「真贋」を鑑定し値踏みする某テレビ番組の見すぎだったのかもしれません。あるいは、「美術館」という場で、「展示」作品としてガラス越しに「鑑賞」したせい、だったのかもしれません。

これは、私の頭が近代美術教育のドグマにかなり毒されていた、ということなのでしょうか?

寿 拝

如翺 先生

■注

*1 田能村直入(1814~1907年)は文人画家。京都府画学校(京都市立芸術大学の前身)初代校長。大坂淀川河畔に青湾茶寮を構え煎茶を愛好した。煎茶中興の祖とされる売茶翁百年忌にあたる1862年、青湾碑を建立し青湾茶会を開催、詳細を『青湾茶会図録』にまとめて翌年刊行した。

*2 長谷川等伯(1539~1610年)は桃山時代から江戸時代初期にかけて活躍した絵師。千利休、豊臣秀吉に重用され、独自の画風を確立して、狩野派と並び立つ長谷川派を形成した。代表作『松林図屏風』(東京国立博物館蔵、国宝)など。山田芳裕の漫画『へうげもの』にも登場する。

*3 李漁(1611~1680年)は明末清初の文人。戯曲作家、小説家。号、笠翁など。揚州出身。性愛文学『肉蒲団』の作者ともされる。少女達を買って来て劇団を組織し自身の戯曲を上演、全国を巡って人気を博した一方、良識派の顰蹙も買った。日本の井原西鶴らにも影響を与えた。

《筆者プロフィール》

如翺(ジョコウ) 先生

中の人:一茶庵嫡承 佃 梓央(つくだ・しおう)。

父である一茶庵宗家、佃一輝に師事。号、如翺。

江戸後期以来、文人趣味の煎茶の世界を伝える一茶庵の若き嫡承。

文人茶の伝統を継承しつつ、意欲的に新たなアートとしての文会を創造中。

関西大学非常勤講師、朝日カルチャーセンター講師。

寿(ジュ)

中の人:佐藤 八寿子 (さとう・やすこ)。

万里の道をめざせども、足遅く腰痛く妄想多く迷走中。

寿は『荘子』「寿則多辱 いのちひさしければすなわちはじおおし」の寿。

単著『ミッションスクール』中公新書、共著『ひとびとの精神史1』岩波書店、共訳書『ナショナリズムとセクシュアリティ』ちくま学芸文庫、等。

《イラストレーター》

久保沙絵子(くぼ・さえこ)

大阪在住の画家・イラストレーター。

主に風景の線画を制作している。 制作においてモットーにしていることは、下描きしない事とフリーハンドで描く事。 日々の肩凝り改善のために、ぶら下がり健康器の購入を長年検討している。

【Instagram】 @saeco2525

【X】@ k_saeko__