【科学者#095】日本の科学の発展に貢献した理研の三太郎のひとり【長岡半太郎】

第34回目で紹介した仁科芳雄さんは、科学者としての精神を広め日本の現代物理学の父と呼ばれています。

そんな仁科さんや多くの有名な科学者を、東京帝国大学の教授時代に指導し、さらに理研の三太郎と称されている科学者がいます。

今回は、日本の科学の発展に貢献した理研の三太郎のひとりである長岡半太郎さんを紹介します。

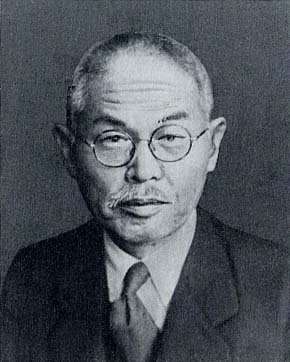

長岡半太郎

名前:長岡半太郎

出身:日本

職業:物理学者

生誕:1865年8月19日

没年:1950年12月11日(85歳)

業績について

長岡さんの業績としては、土星型原子モデルの提唱があります。

長岡さんの原子モデルは、中心に重くて電荷の大きい核があり、その周りに数千から数万個の電子がまわっていると仮定しています。

しかし、原子はある程度安定性が得られるのですが、最終的には電子が電磁波を放出してしまい、エネルギーを失って核と合体してしまうかもしれないという心配な面もあり、当時はあまり注目されませんでした。

その後、第55回目で紹介したアーネスト・ラザフォードが、1911年に原子核を発見しラザフォードの原子模型を発表したのですが、長岡さんの土星型原子モデルのような原子核の周りに電子がまわっているというものでした。

生涯について

長岡さんの父親は、大村藩藩士である長岡治三郎で、長岡さんは一人息子でした。

成長した長岡さんは、大村藩藩校である五教館(ごこうかん)で学びます。

1874年には上京して、湯島小学校に入学します。

ちなみに、小学校では成績が悪く、落第したこともありました。

その後は、共立学校から東京英語学校に進学するのですが、父親の転勤により大阪英語学校に転校した後、東京大学に再入学します。

1882年9月には、東京大学理学部に進学するのですが、1年休学しています。

ちょうどその頃に、日本人に欧米人に劣らない独創的見識があるかについて悩み、一時は漢学の道に進むことも考えます。

その後、物理学科に進んでからは山川健次郎さんや田中舘愛橘(たなかだて あいきつ)さん、イギリス人教師のノットのもとで学んでいます。

1887年には大学院に進学し、その後は大学に残り、1890年には助教授に就任します。

1890年9月には電気歪(でんきひずみ)を研究し、ニッケル線に圧とねじりを与えると反磁性化することを確定します。

1892年には、箕作麟祥(みつくり りんしょう)の娘と結婚し、3人の息子と1人の娘が誕生します。

1892年7月25日には、長岡さんと田中舘さんが「濃尾地震に伴う等磁力線の変位」を発表します。

1893年から1896年にはドイツ帝国に留学し、ルートヴィッヒ・ボルツマンのもとで学びます。

そして、帰国後は東京帝国大学の教授に就任し、1926年(60歳)に定年退職するまで務めます。

退職後は、理化学研究所主任研究員として研究を続けます。

1900年には、パリで開催された第1回国際物理学者会議に出席します。

この会議には、第93回目で紹介したアンリ・ポアンカレやキュリー夫妻など、当時の有名な物理学者たちが参加していました。

長岡さんは、ここでは磁歪の研究成果について報告しています。

ちなみに、長岡さんは第25回目で紹介したマリ・キュリーの放射能に関する講演を聞いたことがきっかけで、原子物理学に興味を持ちます。

1902年8月4日には、長岡さんと本多光太郎さんは「鋼、ニッケル、コバルト、ニッケル鋼の磁歪(じわい)」を発表します。

同じ年の1902年には妻が亡くなるのですが、すぐに平川登代(とよ)さんと結婚し5人の息子が誕生します。

1939年には、スウェーデンのノーベル委員会に湯川秀樹さんを推薦するのですが、その10年後の1949年には湯川さんはノーベル賞を受賞します。

1950年12月11日には、脳出血のため自宅で亡くなってしまいます。

長岡半太郎という科学者

東京帝国大学の教授だった長岡さんのもとからは、多くの物理学者が誕生します。

長岡さんの弟子と言われているのが、

物理学者の本多光太郎さん、

物理学者の愛知敬一(あいち けいいち)さん、

地球物理学者の日下部四郎太(くさかべ しろうた)さん、

物理学者の寺田寅彦(てらだ とらひこ)さん、

物理学者の石原純(いしわら あつし)さん、

そして第34回目で紹介した仁科芳雄がいます。

長岡さんは、世界の物理学の最新情勢を日本に紹介したり、さらに東京帝国大学の教授として多くの学生を指導し、日本の科学の発展に大きく貢献しました。

さらに東京帝国大の教授を定年した後は、理化学研究所の主任研究員として研究を続けながら、様々な重要な役職についています。

そして、1937年には第一回文化勲章を受章しています。

今回は、日本の科学の発展に貢献した理研の三太郎のひとりである長岡半太郎さんを紹介しました。

この記事で少しでも長岡さんについて興味を持っていただけると嬉しく思います。