ナヴィアの衣装モチーフ考察[原神]

今回はナヴィアの衣装に関して考えました。

フランスのロココ調の雰囲気を主として、ヴィクトリア朝期のイギリスの要素も感じる服装のように思えます。

フォンテーヌという国

フォンテーヌは公式の予告番組の発言から、フランスをメインモチーフとしつつ、イギリスや他のヨーロッパの要素も取り入れた国として成り立っていることが分かります。

フォンテーヌは近世のフランスの要素が強めで、次にイギリス、そしてその他の国…という順にモチーフになっているように思います。

フォンテーヌを代表とする「フリーナ」というキャラは、フランスの要素を強めに受けつつ、服自体はイギリスの紳士服の影響も受けていると考えられます。

詳しくは🔗フリーナの考察記事をご覧下さい。

では、ナヴィアはどうかというと、フリーナと同じくフランス・イギリス融合型の衣装となっているように思います。

18世紀のフランスファッション

一応述べておくと、ドレスは色んな国の影響を受けあって発展しているので、明確にどこの国の特徴だと切り分けることはできません。

しかし当時の人たちもなんとなく、これはイギリス風だ、ポーランド風だ、フランス風だと分けていたようで、ドレスの呼び名にそれが表れていました。

フリーナはデザインから見ても、ストーリーから見ても、近世フランスの要素を受け継ぐキャラです。特にフランス王室を意識したキャラとなっていると思います。

フォンテーヌは産業革命期(18世紀半ば~19世紀)を思わせる技術力を持っており、ストーリーもどことなく王権(君主)からの脱却を表すフランス革命(18世紀後半)のような筋書きとなっています。

ナヴィアの衣装は18世紀前半から始まったフランスのロココ調のドレスの特徴を引き継いでいます。

ロココ調はフランス革命が始まる18世紀後半まで続きます。

フランス革命が起きる前のロココ調の服装(特に女性)は、フランスの服装の歴史を見返してもかなり派手な方です。王族、貴族は自分たちの権威を視覚的に主張するために派手な服装を好むようになっていきます。

スカートを大きく見せるパニエ(もしくはベルチュガダン)、大きな帽子、権威の象徴であるフリルはかなり多く、全体的に曲線美を重視しています。

植物をデザインによく取り入れるのも、ロココ調の特徴のうちの一つです。

下半身の衣装はともかく、ナヴィアの上半身は確かにロココ調の特徴と一致しています。

コルセットを着用したようなキュッとしまった腰、鎖骨を見せる胸元が大きく開いたデザイン、腕に権威の象徴であるリボンやフリルをふんだんに使っています。帽子も大きめです。

少し脱線しますが、ロココ調の時代には一風変わったファッションが流行りました。スカートも巨大化しましたが、帽子やカツラも巨大化していました。

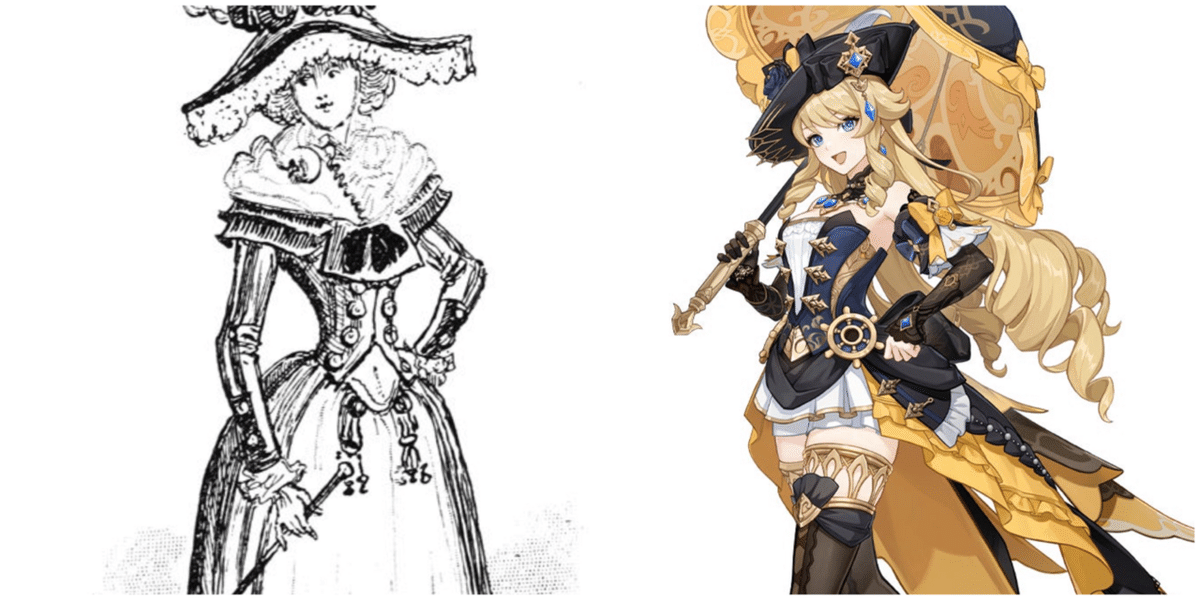

左右は巨大化するヘアスタイルや帽子(ロビダ図)

フランスの戦艦ベル=プルがイギリスの戦艦アレトス号を打ち破ったため、それを祝して大砲や大きな帆を備えた船をそのままヘアスタイル(上の画像中央)に取り入れてしまいました。

追記:2024/3/21

まさかの公式が頭に船を乗せました。

しかしこうしたロココ調の服装はフランス革命期には急激に勢いをなくします。それは何故でしょうか。

フランス革命というのは、貴族や王族など旧支配者への抵抗・反発という側面がありました。※

(※ただしフランス革命は、内的要因以外にもイギリスとの対立、アメリカとの関係など様々な要因が重なって起きたとも言われています。)

王族さえ処刑された時代です。あからさまに権威を見せつけるロココ調の服装は、革命派の目の敵にされます。

なので、フランス革命期の貴婦人たちは、出来るだけ目立たない服装をするようになります。

その後も王政復古はありましたが、安定しませんでした。

ということで、19世紀はイギリスのヴィクトリア朝のファッションが注目を浴びはじめます。

このヴィクトリア朝期のドレスはロココ調の影響も受けています。

ナヴィアやフリーナの服がフランス・イギリス融合型なのは、こうした動乱期の服を参考にしているからだと思います。

イギリス風とは

フランス革命が起きる前、イギリスの勢いが増した時期にフランスでもイギリス風の服は度々流行っていました。

(この時期はフランスvsイギリスの対立構造が激化していました。アメリカを味方する形でフランスが、イギリスと対立していたのも18世紀後半です。)

フランスで流行ったイギリス風の服装の一例として、淑女のドレスと紳士服を掛け合わせたようなデザインがあります。

色んなパターンがありましたが、代表的なものとして、胸元から腰にかけてボタンを備え付けた燕尾服風のドレスがあります。

フリーナが実は燕尾服をモチーフとした衣装を着ているのですが、ナヴィアもそれに近いように見えます。

(※原神公式動画ではフリーナの服はモーニングコートだと言っていましたが、形が燕尾服なので、恐らく混同しています。)

フリーナが紳士服を土台に淑女の服の要素を取り入れているのに対し、

ナヴィアはフランス淑女のドレスを土台に、イギリス風の燕尾服やモーニングコート、ガウンの要素を取り入れているように見えます。

もっと言うと、

フランスで流行ったイギリス風ガウン、ローブ・ア・ラングレーズっぽいです。

ローブ・ア・ラングレーズは、

上半身(特に背中)が体に密着し、

ガウンの前が開いていて、下のペチコート(女性がはいているフリルのスカートのようなもの)が見えることが特徴としてあげられます。

フランスからイギリスへ

公式動画で、フリーナの衣服の参考資料として出されていた「Victorian Fashions (A Pictorial Archive, 965 Illustrations)」という本があるのですが、これはイギリスのヴィクトリア朝期の女性の服(のイラスト)が載った本になっています。

イギリスのヴィクトリア朝期は、フランスのロココ調を初めとして、多様な文化の影響を受けていました。

私もVictorian Fashions (A Pictorial Archive, 965 Illustrations)を持っているのですが、中にはロココ調とイギリス風の紳士服やガウン(ドレス)を掛け合わせた服が沢山載っています。

具体的にデザイン担当の方がイギリス風、フランス風と、どこまで細かく意識していたかは不明ですが、

恐らくヴィクトリア朝のこの資料も使いつつ、フリーナやナヴィアの服をデザインしていった結果、フランスとイギリスのドレスが融合した感じになったのではないかと思います。

ナヴィアの衣装の細かい部分

ストマッカーとは、コルセットの三角形の前部を覆う布のことです。

ドレスの中に着込んでいる服が見えている訳ではなく、

ドレスの生地と一体化しているわけでもなく、

逆三角形の装飾された布(ストマッカー)をつけています。

フランスではイギリス風ドレスのローブ・ア・ラングレーズの他に、ポーランド風ドレスのローブ・ア・ラ・ポロネーズも流行っていました。

ナヴィアの後ろに長い衣装の部分は、ローブ・ア・ラ・ポロネーズ風の形をしています。

外側のドレスを2箇所引っ張って、紐やボタンでとめるので、ドレスがクシャッとした不思議な形になります。

留め方は少し異なりますが、19世紀のイギリスでも紐を使って留めて、ナヴィアの服のような形にするのが流行っていました。

パゴダ傘っぽい形をしたナヴィアの傘。ヴィクトリア朝期も使われていたけれど、流行っていたのはもう少し早い19世紀初頭あたりです。

まとめ

ナヴィアの衣装は確かにフランス革命前のフランス・ロココ調のドレスを参考にしています。

しかしその中でもイギリスっぽい要素が強い、不思議なデザインとなっていると思います。

あくまで考察です。専門家では無いので誤りなどあるかもしれません。

これが絶対の答えと言いたい訳では無いので、出来れば強い言い方での批判は控えていただけると幸いです🙇🏻♀️

参考文献

①アルベール・ロビダ(2007)『絵で見るパリモードの歴史』(講談社学術文庫)、北澤真木訳、講談社。

②Albert Robida, Mesdames Nos Aïeules :dix siècles d'élégances,Librairie Illustrée,Paris, 1891.

ロビダ図の画像は全てこちらから。

③Carol Belanger Grafton, Victorian Fashions: A Pictorial Archive, 965 Illustrations, Dover Publications,New York, 1999.

④ ナンシー・ブラッドフィールド(2013)『図解 貴婦人のドレスデザイン 1730〜1930年』、ダイナワード訳、マール社。

⑤井野瀬久美惠(2017)『大英帝国という経験』(講談社学術文庫)、講談社。

⑥福井憲彦(2017)『近代ヨーロッパの覇権』(講談社学術文庫)、講談社。