宵宮の衣装モチーフ考察[原神]

宵宮のデザインから学ぶ、日本の文化についての考察となります。

水引、組紐、鞠、晒木綿、襷掛け、桜、菊、雲間草などなど、様々な日本の文化が内包されたキャラだと思います。

宵宮のデザイン(衣装)

宵宮という名前の由来

祭日の前夜祭を宵宮といいます。

デザイン(衣装)を一つ一つ見ていきます。

デザイン(頭部)

宵宮の頭には紫の組紐のようなもので結われています。

先の色が少し変わっているのも、組紐の特徴と似ています。

なぜか分かりませんが、赤い櫛(くし)もついています。日本の伝統的な櫛は背の部分が少し丸いんです。

頭の右側には、祭りで定番の金魚のような髪飾りや、桜紋様の髪飾り、丸い鞠(まり)の髪飾りがついています。

この髪飾りと似た飴の箱を宵宮は大切にしているそうです。

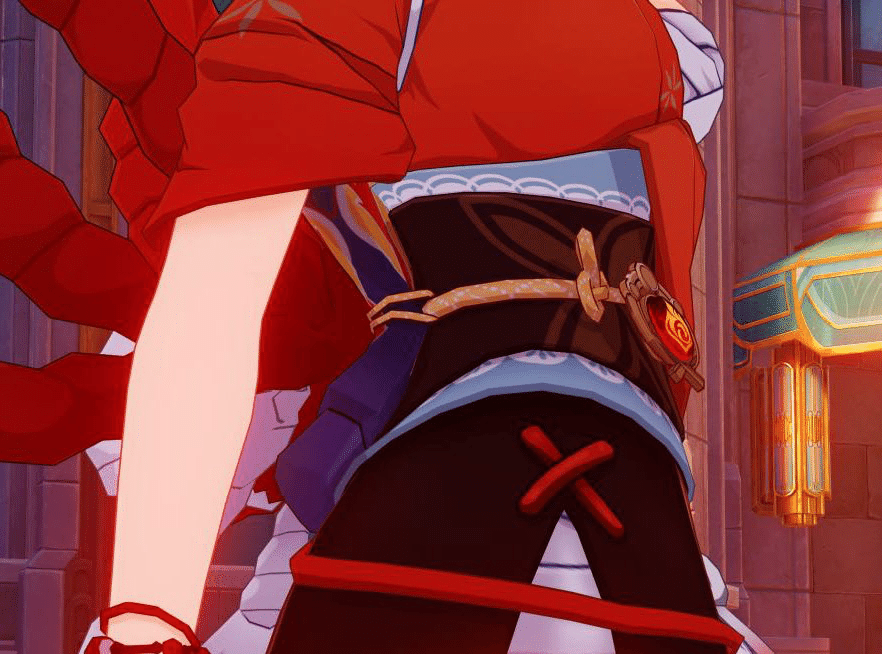

デザイン(腰)

腰にはいわゆる「腰巾着」。

主に江戸時代に使われていました。

さらに宵宮の腰に水引のようなものがあります。

水引の起源は諸説あり、

中国からの贈り物に赤くみえる縄(もしくは紐)がくくりつけてあったので、

日本人が縁起物には赤い紐を付けるんだと勘違いしたのが起源とも言われています。

水引は赤と白が最も一般的な色であり、リボンを逆さにしたような結び方をすることがあります。

宵宮の腰の水引の内側には、紺色の帯袋らしきものも見えます。

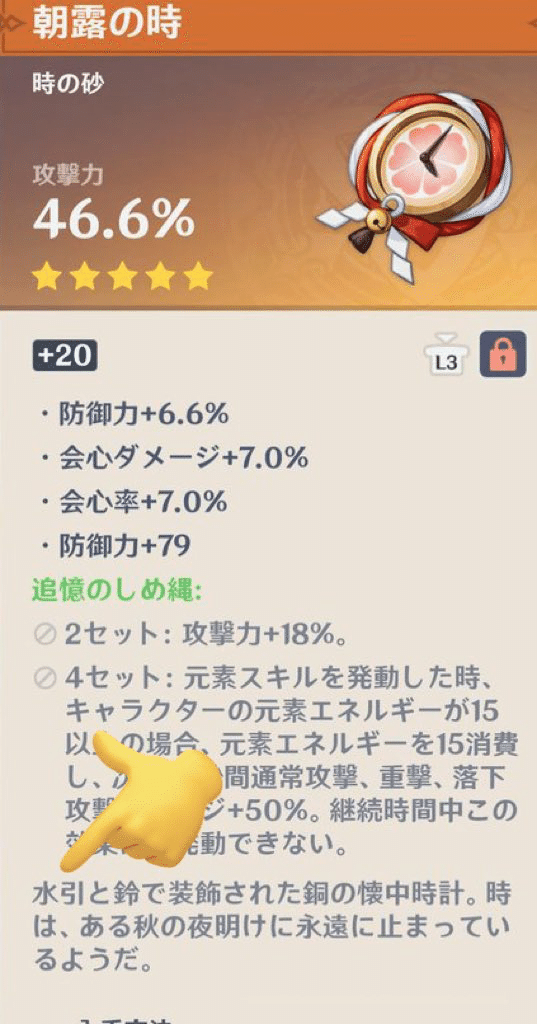

また、宵宮モチーフではないかと言われるしめ縄の花も水引デザインです。

説明文にも「精巧な水引お守り」と書かれています。

ちなみにこれは梅結びと呼ばれる形です。梅結びは固い絆を意味します。なので聖遺物の花の名前も羈絆(絆を繋ぎ止めるという意味)になっています。

仁王襷ではないと思う理由

誤解されやすい、荒滝の仁王襷と、宵宮の帯の水引(大きい縄)の違いも見ていきます。

荒滝はモチーフが分かりやすいです。

リュックを背負うような結び方がされているのが仁王襷。

二色交互に編まれているのが特徴です。(絹糸でできています。)

紫白が一番多く、次に紅白、水色と白色などいろんなバリエーションがあります。

これ一つで5kg以上あるそうです。

よく似ているのが宵宮。

こちらも仁王襷っぽさがありますが、

襷ではないと思います。

では何かと言うと、先述したとおり、

これは襷ではなく、

水引を意識した帯の飾り紐だと思います。

まず縄が襷の(和服の袖をたくし上げる)役目をしておらず、宵宮は仁王襷ではない襷を実はすでに右肩にしています。

つまり縄は襷の一部では無いと言う事です。

背負うように結ばれていない時点で襷とは言えません。

そして二色の縄が交互になっておらず分離しています。これは仁王襷と大きく異なる点です。

元々違う紅白の縄を、結びんでくっつける形です。

蝶結びの赤縄を逆さにして、白縄と結びつけている点は、どちらかといえば仁王襷より水引を意識していると思います。

平安時代〜室町時代ごろに水引という名前になりましたが、大元の起源はもっと古く、

中国からの贈り物に赤くみえる縄(もしくは紐)がくくりつけてあったので、

日本人が縁起物には赤い紐を付けるんだと勘違いしたのが起源とも言われています。

その後赤色以外にも白色も使いだし、色々あって紅白の紐をご祝儀袋に付けるようになったそう(諸説あり)

こちらも先述したとおり、しめ縄聖遺物は水引だと説明文に書いてあります。

水引に、しめ縄特有の紙垂(白い紙のようなやつ)をつけて、しめ縄(聖遺物)と呼んでいるので、

原神では、しめ縄と水引が一体のものとして描かれているようです。紅白の縄=水引。

水引も本来縁起物に巻きつけるはずですが、宵宮のお腹に縄は巻き付いていません。

しかし、宵宮は帯をしています。

この帯は現実的にはあり得ない結ばれ方をしています。

帯の後ろに謎の紺色の布と、紅白の縄がくっついています。

この布の折り畳まれ方から察するに、帯を太鼓結びしたときの形を紺色の布で表しているのかもしれません。

その上に縄がついています。

帯を後ろでリボンのように結ぶことがありますが、宵宮の場合、すでに太鼓結びしており(紫の部分。四角に結ぶ)、この赤縄は帯とくっついていない時点で帯では無いことも分かります。

この縄は、単体でくっついているわけではありません。実は帯の飾り紐の一部としてくっついているようです。

振袖の帯に紐をつけますよね。あれだと思います。赤縄は飾り紐とくっついており、紐の位置に縄の結び目があります。

帯の組紐(飾り紐)を巨大化し、水引や縄の要素をいれつつ、表現しています。

デザイン(腕・足元)

宵宮の左腕には金魚の刺青。

胸元には晒木綿。晒木綿は日本においてかつて下着として使われたこともあります。

右肩だけ衣装を着ており、左肩の衣装を脱いでいるのは、

弓道で肌脱ぎ(本来やるのは主に男性ですが…)を行っているからです。

弓を支える方の腕は衣装を脱ぎます。

弓道では襷掛け(たすきがけ)もするんですが、衣装を着ている方の肩は一応襷掛けされています。

(白い結び目がそれです。)

宵宮の足元ですが、下駄を履いており、右足に武士がつけていた脛当(すねあて)をつけています。

デザイン(模様)

宵宮の右肩は星七宝と麻の葉紋様を合わせたような模様が入っています。

これは雲間草もかけ合わせている可能性があります。

宵宮の元素爆発は原神内で雲間草と呼ばれています。

雲間草は内側と外側の色が異なることがあり、紋様も内側は白、外側は薄い色になっています。

雲間草は日本原産の花です。

後ろ腰の布には菊菱に似た紋様。

左上に唐花のような紋様も見えます。

(厳密には唐花ではなさそうですが…)

宵宮は、日本の伝統的なものを、本当に多数参考にしているようです。

※今回の考察はXにて先行公開していたものです。普段モチーフ考察はXにて投稿していますが、これからnoteにもまとめていこうと思います。(HanaのXアカウント)