一生、青春ど真ん中

爽やかな5月の浜辺を歩いていたら、4人の女子高生が波打ち際で戯れている。

「キラキラの青春真っ只中だね!眩しいなあ」

としばし美しい光景に見惚れていました。

「私にもキラキラの青春時代があったんだよね。懐かしいな」

それから数ヶ月。

つい一週間ほど前、夫が観ていたTV番組に、突如映し出された4人のセーラー服姿の女の子たち。

ナントカ坂の類の子たちかしらと観ていると。。。

パワフルで個性爆発な歌とプロフェッショナルなダンス。

山口百恵か?!と思わせるオトナカッコいいヴォーカル。

中高生のような可愛らしさと、お笑い芸人のようなキャラクター。

度肝を抜かれて釘付けになりました。

しかも結成8年?マジで?全然知らなかったんですけど!

自らTVのスイッチを入れることはなく、自分の好みでない曲が流れるのが嫌で音楽は自分のライブラリからしか聴かない。

YouTubeは身体のメンテナンスのためのピラティスやストレッチ動画か姉夫婦のやっている音楽ユニットの動画、たまーに山の動画を観るくらい。そんな偏った生活のせいか、目にする機会がなかったようです。

新しい学校のリーダーズ !

翌日早速ググると、初見の動画ですっかり心を鷲掴みにされて、

「こんな若くて才能あるアーティストがデビューしてたなんて。

日本の音楽、エンタメ業界をリードする存在として世界に羽ばたいてほしい!」

。。。と思ったら、活動歴8年、既に世界デビューもして海外のステージにもバンバン立ってる超人気アーティストだったんですね。

大変失礼いたしました。

曲がりなりにも「NO MUSIC, NO LIFE」とばかりに音楽愛好家のつもりが随分乗り遅れてしまいました。

でもね、

🎵Tomorrow is the first day of the rest of my life〜🎵(by The Free Design)

ですから。

学ぶのに遅すぎることはありません。

早速最新アルバムから聴いてみると、昭和歌謡から椎名林檎というか東京事変?なテイストもありつつ、BOOM BOOM SATELLITESかBasement Jaxxか?!とか、ホルモンか?!とか、ハードロックからヒップホップ、ハウス、テクノ、オルタナティブ。。。楽曲のジャンルはゴッタ煮ながら、歌詞の世界観、言葉遊び、そして唯一無二のダンスパフォーマンスで自分たちのオリジナリティをこれでもかと言わんばかりに確立している。

4人がそれぞれ全く違う個性で、それぞれにしかできない表現をしている。

楽器は弾いていないけれど、これはもはやバンドだ。そう思いました。

「カッコいい。。。シビれたわ。」

ここ何年かでは中村佳穂ちゃんかKhruangbin(クルアンビン)くらいしか食指が動かなかった私ですが、久しぶりに能動的に楽曲を探したりLive動画を食い入るように観てしまいました。(もちろん仕事しながら)

アーティストの音楽だけじゃなくパーソナリティまで掘り下げたいと思ったのは本当に久しぶりです。

自分の中での衝撃の大きさとしては、大学生になった頃にちょうど世に出てきたBjörkやBECK以来じゃないだろうか。

忘れもしない、当時、京都のBALビルの地下フロアにあったVirgin Megastoreの新譜の視聴コーナーで、Björkの『Debut』を聴いた時の衝撃と言ったら、震える手で押さえたヘッドフォンのフカフカのクッションの感覚まで鮮明に残っているくらいです。

「青春日本代表」を自称する彼女たちの姿を見て、思い出したものがありました。

大学時代のバンド活動。

本業?の語学もそこそこに、初心者で始めたギターの練習と、楽譜が読めないこと、そもそもスコアを売ってるようなメジャーでないバンドやアーティストの楽曲を中心に選んでいたおかげで、夜通し耳コピ(ひたすらCDやテープを聴いて音、コードを探す作業)に明け暮れた日々。

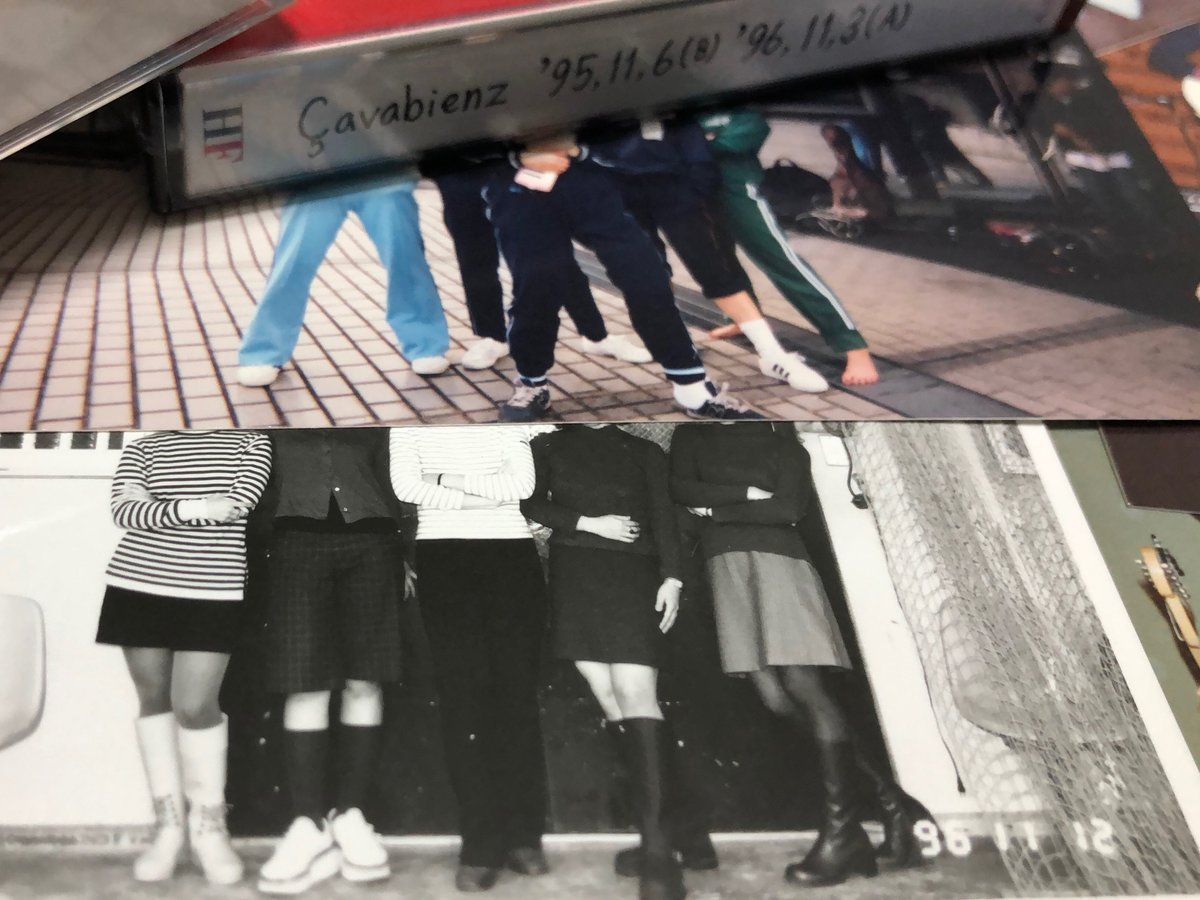

フランス語で「元気ですよ」という意味。愛称は「サバビ」でした。

意識したことなかったけれど、「so far so good」と通じる部分があるような?

私が所属していたのは学内にある「軽音部」とは別の音楽サークルでした。

「軽音部ってミーハーだよね。しかも邦楽バンドのコピーばかりで面白くない」という捻くれた?学生たちが集まるサークルだったよう。

基本は洋楽で、先輩方はMEGADEATHやPANTERA、Dream Theater等のプログレッシヴ・メタル、ハードロックからQUEENやGuns N' Rosesをはじめとするロックが多かったのですが、なぜこのクラブに入部を決めたかというと、見学に行ったときにその場に居合わせた女子たちが、自分と同じく「The Flipper's Guitarが好き」だったから。

私は彼等に憧れて、「大学に入ったらバンドでギター弾きたい!」と強く願っていたのです。

ふたつ上の先輩の一人がフリッパーズファンで、空き時間になるとよくアコギで英語詞の1stアルバムの曲をあれこれ演奏してくれて、それに合わせて歌う時間も楽しかった。

私の父は学生時代に組んでいたバンドでレコードデビューした過去があったり、母もギターが弾けて音楽に明るく、幼い頃は実家でバンドの練習があったくらい、音楽や楽器は身近なものでした。

物心ついて初めて認識したのは家で流れていたビートルズやカーペンターズで、ニーナ・シモンやマイルス、オスカー・ピーターソン、キング・クリムゾン(あの有名な顔のジャケットのレコードですね)、サンタナ、クリーム、キャロル・キングなどは両親の音楽ライブラリで出会った音楽です。

高校生の頃にファンになったThe Flipper's Guitarは多分に洋楽の影響を受けたバンド(1stアルバムは全曲英語詞)だったので、いわゆる「バンドブーム」に輩出された多くのバンドには食指が動かなかった私も夢中になりました。

そんなわけで集まった女子5人で結成されたのが「Çavabienz」(サバビアンズ)。

キーボードはピアノ経験者でしたが、他は私も含め初心者。

初心者らしく3コードとかの簡単な曲からスタートすれば良かったのですが、当時私たちがハマっていたのは、洋楽寄りの渋谷系お洒落サウンド。

技術の拙い初期こそ、演奏の簡単なSuzi Quatro 、Green Day(もちろんBasket Case(笑))や、ネオ・アコースティック(通称ネオアコ)系バンドHeavenly(メタルじゃない方)、WOULD BE GOODSの可愛らしい音楽を演っていましたが、核となっていた曲は

LOVE TAMBOURINES 、Escalators、当時流行っていたスウェディッシュポップのCloudberry JamやBen Folds Five(ギターレスの3ピースバンドなので、ギターパートは創作)あたり。

活動2年目には、死ぬほど練習して、むしろ諸先輩がたに「ちょっと教えてよ

」と言われるほど上達したギターカッティングを武器(?)にThe Doobie Brothersの「Long Train Runnin'」を差し込んだり、ワウなどのエフェクターを駆使してLOVE TAMBOURINESの「MIdnight Parade」(初心者が演るべきでない曲です笑)頑張ったり、UKパンク・ロックバンドのSNUFFの「Nick Northern」というギターとオルガンがカッコいい曲を挟んでみたりと、冒険していました。

はっきり言ってクラブ内の他のバンドとかなり毛色が違って浮いていたのですが、私たちはそれもとても楽しかったのです。

上達してきた頃になると、ライブの頭に「イントロ曲」を演るようになります。

それが、私が提案したSmall Facesというバンドの『Almost Grown』という曲。

コミカルで、リラックスして演奏を楽しめる曲で場も温めるという目論み。

新しい学校のリーダーズを見ていて思い出したのは、ある時期にバンド内でブームだった「ジャージコスプレ」。

わたくしは下の写真では右端、上の写真では。。。お分かりですね?ブルージャージです。

ジャージコスプレで、大真面目な顔でLOVE TAMBOURINESとか演るわけです。

「くだらないこと、面白いこと、おふざけを全力で真剣にやるのがカッコイイじゃない」

という気持ちがあったんですよね。

新しい学校のリーダーズの楽曲を聴いていたら、久しぶりにRage Against the MachineやBeastie Boysなんかも聴きたくなり、完全に気分は青春時代に逆戻り。

でも、彼女たちの動画を漁っていたら、メインボーカルのSUZUKAちゃんが言っていたのです。

「青春ていうものは年齢なんて関係ねーぜ!今を全力で生きていれば、楽しんでいれば青春なんだから学生のものだけじゃない!」

と。

今までは、40や50を越えた大人が「青春しようぜ!」みたいなことを言うと、老いに対する足掻きのようなカッコ悪さを感じていたのですけれど、ついこの前まで学生だった彼女たちがそんなことを言うのです。

じゃあ、寝る間も惜しんでギター練習や耳コピしていたあの頃と同じ熱量でものづくりしている今の自分だって青春真っ只中だって言っていいんじゃないか?

「新しい学校のリーダーズ」

なぜそのネーミングになったのだろう?と思っていたのですが、彼女たちが言うように

「模範的なヤツばかりが評価されるこの時代、くだらない不寛容社会から、個性と自由ではみ出していく」

ことを自分たちで実践し、観ている私たちに伝えてくれること。

自分たちが全力で楽しみ、表現し、それが伝播して、一人ひとりが、世界が変わっていくこと。

大袈裟かも知れないけれど、それは、小学校でも中学校でも高校でも大学でも教えてくれない、まさに「新しい学校」のような存在だ、と思いました。

音楽業界に留まらず、あらゆる世界に通用する新しい価値観と、底知れぬ無限大の可能性。

そんなことを感じさせてくれた彼女たちがこの時代に現れてくれたことを心から嬉しく思っています。

新参者が熱く語って鬱陶しいかも知れませんが、今抱いている感情は今しか書き留められないから。

これから掘り下げていける、探求していきたいと思える対象があるってとても刺激的で楽しいこと。

ありがとう、「新しい学校のリーダーズ」!