道路陥没から学ぶ「愛着」の大切さ(4)

近年広まった”愛着障害”ですが、医師に診てもらうと表出した症状に精神疾患の病名が与えられ、自立的な生活が困難だと障害認定を受けます。

しかし「障害認定されてないなら生活は楽」とは言い切れないですよね。

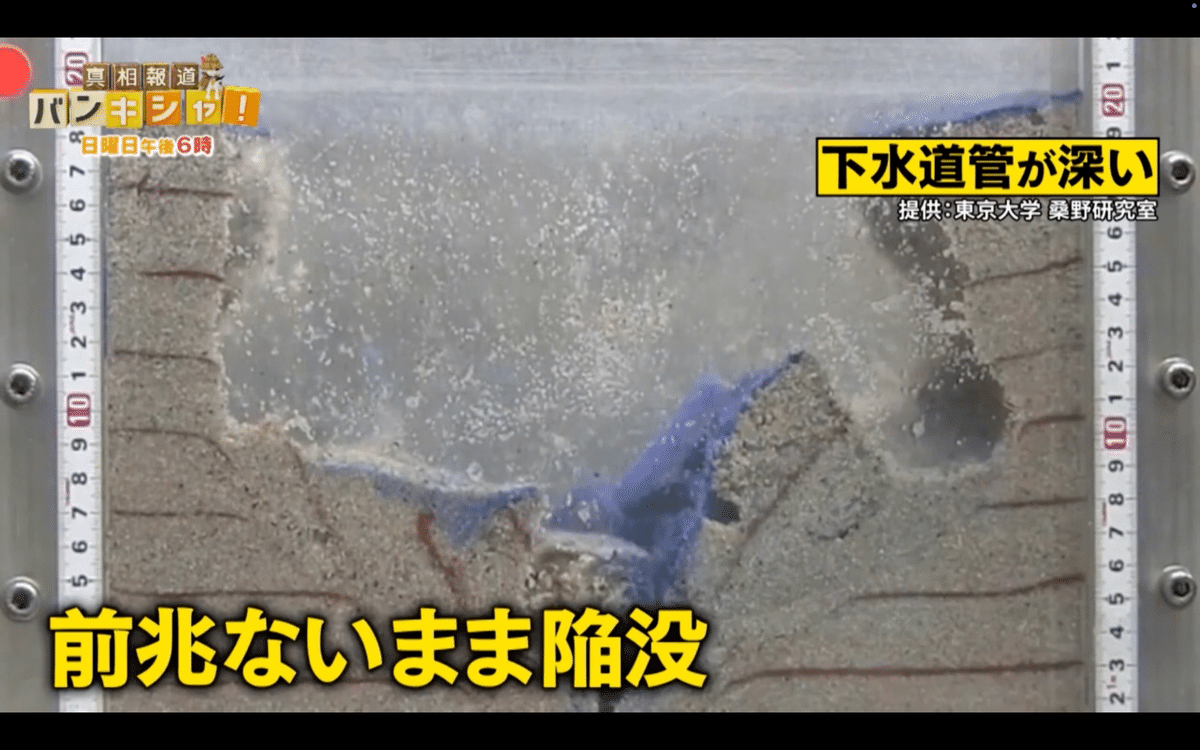

実は多くの日本人が、まるで陥没寸前の道路のように、心に空洞を抱えて生きづらい。上辺を突っ張らせて精一杯生きている。その空洞は生育歴のせいで自分は悪くない。でも母親も祖母も曾祖母もみんな心に空洞を抱えてた。

みんな、急ぎすぎた時代の犠牲者なんです。みんな悪くない。

その”心の空洞”を理解したくてこれまで愛着障害を学んでましたが、愛着スタイル(未成年は愛着パターン)が理解を整理するのに役立ちました。

そこで早速、愛着スタイルの診断を受けてみることに。

自分の診断結果はこうでした。

安定型が想像以上に少なくて驚いたけど、実生活に照らすと納得できます。そこで僕が診断結果をどう納得したのかお伝えしますね。

まず、目立つところからいくと「回避型」38.5%。

・回避型(愛着軽視型)の特徴

回避型の名前の通り、養育者とのかかわりが乏しく、探索行動の際も養育者を安全基地としません。養育者が離れた時も不安や抵抗を示さず、養育者と再会しても無関心あるいは回避的な行動をとります。(中略)成人してからも、親密さを回避し、距離をおいた対人関係を好みます。親しい関係や情緒的な共有は心地よいと感じません。回避型にとって最も重要視するのは、「縛られないこと」。自立自存を最良として、人に迷惑をかけることを避けて、自己責任を重んじます。

”親密さを回避し、距離をおいた対人関係を好みます”はそのまんま。仕事では社交的に努めてるけど多分無理してて、休みの日に誰とも会いたくない時はその反動だと思う。だからこのスタイルが優勢なのはとても納得します。

次に多いのが「不安型」30.8%。

・不安型(とらわれ型)の特徴

「不安型」という名称からわかるように、不安が強いことが特徴です。特に「見捨てられる不安」がとても強いです。すべての場面を通じて不安が強く、養育者といても情緒が安定しません。そのため養育者がいても探索行動をあまり行いません。養育者との接触でも、接触を求めながら激しく抵抗するという特徴があります。

常に周囲に気を使い、機嫌をうかがったりバカ丁寧に対応したり、迎合したり、不当な要求にも従ってしまうことが多いです。少しでも相手が拒絶的な反応を示すと、激しい不安に襲われ、それを容易にふっしょくできません。自己価値が低く、他者は自分を傷つけたり非難する存在として捉えてしまいます。子どもの頃はいじめられやすい傾向があります。身近な人に依存し、その人に自分の存在を保証してもらうことで何とか、自分のアイデンティティを保っています。

養育者から離れても平気な回避型とは真逆だけど、これも自分の一部。養育者が側に居るときと居ない時の自分は別人格なのかもしれません。

次に「未解決型」15.4%。

・混乱型(未解決型)の特徴

混乱型は、回避型と不安型が錯綜してとても不安定なものになりがちです。(中略)まさに親の対応が混乱しているために子どものコミュニケーションも混乱をみせてしまうのです。

一人は不安で人と仲良くしたいが親密になるとストレスに感じて傷ついてしまう。自己開示できないが、人に頼りたい気持ちも強い傾向があります。

”自己開示できないが、人に頼りたい気持ちも強い”拗らせ方に頻繁に接する仕事だけど、自分にも似た状態に陥ることもあって、後から考えると「あれは何だったんだ」と思う。自分にもしっかり内在してる特性なのでしょう。

最後の「安定型」15.4%。

・安定型(「自律型」)の特徴

養育者との分離前には養育者を「安全基地」にして探索行動を行い、養育者が分離すると抵抗や不安を示します。しかし、養育者と再会すると、養育者との接触によって分離のストレスを解消し、気持ちを安定させることができます。

絆が安定しており、自分を愛してくれる人がいつまでも愛してくれると当然のように信頼しています。気軽に助けを求めたり、相談できます。人の反応を肯定的に捉え、うがった見方をしたり誤解することがありません。また相手がどう反応するかにあまり左右されません。

理想ですね。調子が良いときは自然とこうなるけど、概ね努めてこのように自分を律してる感覚。単に社会経験で身につけた習慣かも。例えるなら猫背に気づいたら背筋を伸ばす、そんな感じで努めて振る舞う模範的な姿勢。

これが4つの愛着スタイルに対する僕の自認です。

一言で言うと僕は「回避型」で1人のときはダダ漏れ、だけど「安定型」のように努めてるし、「不安型」「未解決型」が不意に噴出することもある。

つまりどの愛着スタイルも自分に内在して、それを状況に合わせて努めて制御しながら社会生活を営んでいるらしい。そう納得したら気が楽になった。

いつもは気張って自律的に制御してるけど、その制御が効かなくなると本格的な支えが必要になって、いよいよ何かしらの診断名がつくでしょう。

その制御を可能にしているのが体力や知力や財力と言った資本。

そんな薄っぺらな上辺で何とか自分を支えてるけど、いつか耐えきれなくなってドカンと底が抜けてしまうような恐れはいつも感じています。

資本が尽きると崩落はあっという間。あれば多少は耐えられるでしょうが構造は同じだから、空洞があると遅かれ早かれ崩落します。むしろ空洞が広がると、陥没に落ちた後の救出も陥没の復旧も大変になります。本当です。

今回の事故は、日本の至るところに空洞が潜在してることと、地盤は社会にも個人にも物理的にも精神的にも大切であることを気づかせてくれました。

いつ精神を患ってもおかしくないほど不安な世の中ですが、ここまで来るとムハマド・ユヌス博士が投げかけた問いが解けそうな気がしてきました。

社会も個人も上辺で気張って耐えているけど、幸せになるのに大切なことは見えないずっと深みにある。それが自分の愛着スタイルを形成した生育歴。自分を見つめ直す大切さは知ってても、幼児期まで遡るのが怖くてみんなずっと目を背けてる。実際それは激痛を伴うけど、自分を知るのは大切です。

そうして見える「愛着」こそが精神の土台となる大切な資本だと思います。

経済を回す物質社会の限界は超えました。

愛着を基礎とする精神社会の再構築が始まりますように。

時代は必ず変わります。私たちから幸せになりましょう。