【レビュー】対人強すぎアランブルのテクニックを図解 第8節 レアル・ソシエダ - バレンシア

ソシエダは現在1勝2分4敗。

開幕から続いていた悪い流れが徐々に変わりつつある。

相手はこちらも同じく1勝2分4敗と調子の上がらないバレンシア。

どうかどうか、ソシエダ復調の肥やしになってください。

前節、バジャドリー戦はこちらから

EL第1節、ニース戦もあります

チームコンディション

📋 Biharko partidarako 𝗱𝗲𝗶𝗮𝗹𝗱𝗶𝗮. AUPA REAL!!!#RealSociedadValencia pic.twitter.com/bzRtxNSyH9

— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedadEUS) September 27, 2024

怪我人がだいぶ減った。ザハリャンも早く帰ってきてほしい。

ハビ・ロペスかっこいい。

スターティングメンバー

ELニース戦のターンオーバーが上手くいった印象。

ひたすら出ているスビメンディだけは少し気になる。

試合結果

3ー0

得点者:久保、オスカルソン×2

最高の試合でした!

ナイスプレー! ナイスゴール!!

🤳 Hemen duzue 🤙🤪 pic.twitter.com/GdRzlseM7x

— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedadEUS) September 28, 2024

チームスタッツ

ビッグチャンス6!

続いてシュート位置

ゴールに近い位置でシュートを打てているのがとても良い。

アゲルドの強烈ミドルは、ぜひまたお願いします。

🤯 تسديدة قوية بالقدم اليسرى من نايف أكرد كاد بها أن يسجل الهدف الثاني بملعب ريالي أرينا!#LaLigaHighlights | #RealSociedadValencia pic.twitter.com/K4Nh0UoIqs

— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedadEUS) September 28, 2024

アゲルドのミドルにオスカルソンだけちゃんと反応しているところも、点取り屋っぽい匂いを感じる。

個人スタッツ

xG、xAともに今季最も高く、しっかりとゴールに迫れている。

バレンシアのPrgCが8とかなり低く、ソシエダがプレスの強度を高く保っていたことが伺える。

試合内容

これまでの4−3−3と何が違うのか

ソシエダは3試合ぶりに定番の4−3−3&ハイプレス。

このスタイルで強いソシエダを取り戻したことも、今節の収穫のひとつ。

ではなぜ、今まで上手くいっていなかった4−3−3がハマったのか。これまでとの違いを見ながら、考察してみたい。

CBの距離間

まず両CB、スベルディアとアゲルドの距離感。

今節はここをかなり広く設定していたのが特徴的だった。

両CBがボックスの外に位置するほど幅を取ることで、対応に当たるバレンシアのファーストライン(FW8、9番を結ぶ紫の線)が広がる。これによりバレンシアのプレスを走らせる距離が伸び、スビメンディにも出しやすくなる。

ビルドアップに詰まりそうな時は、セルヒオ・ゴメスがタイミングよく下りてくる。

以前までは、スビメンディがディフェンスラインに下りた時を除いて、インテリオールの前2人は高い位置を取っていることが多かった。

今節ではセルヒオ・ゴメスが低い位置でのビルドアップを助けるシーンが頻繁に見られ、バレンシアのプレスを上手くいなしていた。

というか、スビメンディとセルヒオ・ゴメスの2人がビルドアップに関わっている時の安定感は本当にすごい。

SBから出せるパスコースの数

続いてはSBにボールが渡った時。

中央のスビメンディが同じ高さからサポート。縦に久保、斜めのコースにはスチッチが下りてきている。アランブルは3方向の短いパスコースに加え、裏に抜けるオヤルサバルという選択肢も持っている。

では右から左にサイドチェンジした時はどうなるか。

第7節マジョルカ戦の際、ソシエダのサイドチェンジが自分たちのビルドアップを停滞させる原因になっていることに言及した。

これはその時に使用した説明図。

アイエンはスビメンディが来るまでパスコースが1つ少ない状況。これにより攻撃が停滞する。せっかくサイドチェンジしたのに、先に準備が整うのはマジョルカという事態。

スビメンディを待たないでバレネチェアに縦パスを入れたとしても、27番ナバーロと18番サンチェスに挟まれた時のサポートがいない。

つまり残された選択肢はスチッチ&オヤルサバルを狙うか、CBに戻すか。

対して、こちらが今節。

スビメンディのサポートに入る位置が変わったことで、移動の距離が短くなり負担が減っている。斜めのセルヒオ・ゴメスと縦のバレネチェアは元々いるので、スビメンディを待たずに前進することも可能だ。

パスコースの数の確保、パスの長さ、移動距離。どれも見事に改善されている。

左右非対称のハーフレーン

ソシエダの右インテリオールは元々高い位置を取るものながら、今節のスチッチが頻繁に裏抜けを狙っていたのが印象的だった。中央の空いたスペースにはオヤルサバルが下りてきたり、セルヒオ・ゴメスが右に流れたりと、それぞれの持ち味が出せていたのも良い。

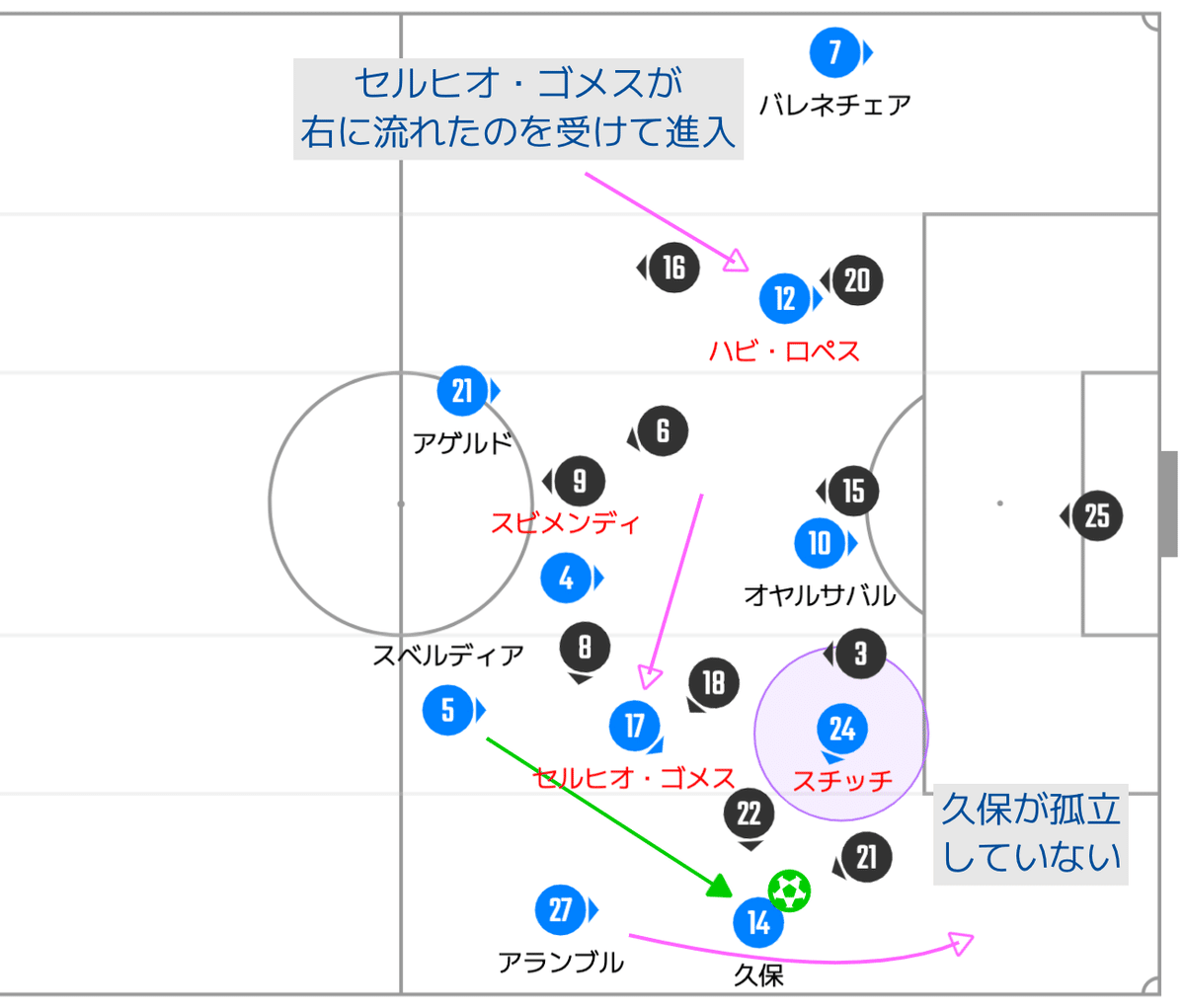

それ以上に良かったのは、右サイドで久保が受けた時。

スチッチがハーフレーンの高い位置にいるから、久保が孤立しない。アランブルはオーバーラップを繰り返して久保の1対2をサポートしていたし、時にはセルヒオ・ゴメスも右サイドに流れて崩しを手伝っていた。

セルヒオ・ゴメスが右に流れた後のハーフレーンに進入するハビ・ロペスも良いし、バレンシアを全員自陣に押し込む時間が長かったのも良い。

どれを取っても褒めるところしかない。

😤 Oso gertu. #LaLigaHighlights | #RealSociedadValencia https://t.co/VkrK4UQtrM pic.twitter.com/HBOB3UYnGa

— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedadEUS) September 28, 2024

アランブルの対人テクニック

本当はソシエダのハイプレスの話にも、第3節のレビューでセルヒオ・ゴメスのマイナスクロスをピックアップしてた話にも、オスカルソンの2ゴールの話にも触れたい。

それら全部を差し置いて、今回は初の試み、スキルのディテールに突っ込んだ話をしてみたい。

ピックアップするのは、この試合でデュエル勝率100%(11/11)を叩き出したアランブル。その対人テクニックについて。

なお当noteは著作権法遵守のスタンスを取っているので、実際の映像も画像もありません。どうかがんばって脳内補完をよろしくお願いします。

それではさっそく。

設定はよくあるこんな状況から。

このようにサイドでディフェンスと向き合った場合、オフェンス側には1対1の主導権があり、次に行うプレーを自分で決められる。

少しずつディフェンスとの間合いを詰めてドリブル突破を狙ったり、逆にその場でプレスを誘ったりという選択も出来る。ボールには触らず上半身のフェイントだけで牽制し、味方の動きを待つということだって出来る。

必然的にディフェンスは後手になる。

はずなのに、アランブルは違う。相手のオフェンスよりも先に仕掛ける。

まず、対峙する位置。

カットインよりも、縦に抜けられるスペースを広く見せておく。

そこからカットインするルートを遮るように、変な軌道で左足を出す。

あわよくばここでボールをつつく。

相手の体勢は良いので、大概はかわされる。

そしてかわされた次に、アランブルの狙いがある。

先に1歩目を出したアランブルの方が2歩目が早い。

左足がかわされることも、縦にボールが流れてくることも織り込み済み。

ここで外に蹴り出す。

というのがアランブルのデュエル必勝パターン。

自らボールホルダーの間合いに飛び込み、選択を限定し、ボールを奪う。

注目すべきはその重心。

完全に狂っている。

重心が右にあるまま、右足が出るわけない。

右足で2歩目を出す場合、普通なら重心は左に移動している。でもその状態だと、2歩目の右足がボールに触れなかった時、完全に置いていかれる。

もし右側に重心を残したまま2歩目の右足が出せるのなら、たとえかわされてもすぐに追うことが出来る。

カバーに入る味方CBの、さらに次のカバーには間に合うかもしれない。

これはイメージするならばコサックダンスのようなもので、普通の人にはまず出来ない。並外れた下半身の筋肉と強靭な体幹を持つアランブルだからこそなせる業なのだ。

(よく分かってない)

ご興味を持たれた方は、バジャドリー戦の前半26:25〜をご覧ください。

良いアングルからスローで見れます。ガッツリ抜かれていますが。

次戦に向けて

しかし良い試合だった。

過密日程の中、ターンオーバーもしながら、こんなに内容の濃い試合をしてくれるとは。

とりあえず、最悪の時期は脱したと見て間違いない。

EL第2節アンデルレヒト、リーガ第9節アトレティコ戦と過密日程期間もあと少し。

どちらもホームだし、ついつい結果も期待してしまう。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました。