シャルル・ケクランについて

初めましてみなさま。僕は大学の修士課程で近代フランスの作曲家シャルル・ケクラン(Charles Koechlin, 1867-1950)について研究していました。つい1か月ほど前に修士論文を提出したところです。そのなかで彼の生涯と創作変遷について詳述した箇所があるので、ぜひ潜在的ケクランファンの皆様のためにも情報共有がてらここに該当部分を抜き書きしておきたいと思います。もともと「これを書けばどこにいるか分からないケクランファンが喜ぶんだ!」とか思いつつ泣きながら物した箇所なので、こうして少しでもたくさんの方の目に触れられるようになれば本望です。

もとの本文にはそれなりに注を付けているのですが、noteでは反映できない(手作業で注を入れてると果てしなく面倒かつ膨大)ので、ちゃんと注釈や参考文献まで付いた本文PDFを添付しておきます。むしろこっちをしっかり読んでいただきたいですね…。

そんなわけで以下は注とか参考文献とかが省かれている簡易版です。ご了承の上、お読みくださいませ。

シャルル・ケクランの生涯

1.誕生からエコール・ポリテクニーク中退まで

シャルル・ルイ・ウジェーヌ・ケクランは1867年11月27日、パリにて、父ジュール Jules Koechlin と母カミーユ Camille Koechlin(Dollfus)の間に、7人兄弟の末子として生まれた。

父方のケクラン家と母方のドルフュス家は、アルザス地方ミュルーズに数世紀続く家柄であり、実業家、発明家、技術者、芸術家を輩出してきた。織物工場 Dollfus-Mieg et Cie を経営していた祖父ジャン・ドルフュス Jean Dollfus と同じく、織物デザイナーをしていた父ジュールは同地の工業においては重要人物だったが、両者ともに労働者の社会福祉への関心が深く、特にジャン・ドルフュスはミュルーズを最初の企業城下町の一つとして発展させた人であり、慈善家としてもよく知られる存在であった。それに比べると地味ではあるが、ジュールも自らが雇用する労働者の賃金を上げることに心を砕いていた。ブルジョワ家系に生まれながら、シャルル・ケクランは祖父や父に見られた社会的良心を引き継いでおり、また、そのような自らの気質は根底的に「アルザスの血筋」―精力、純真さ、絶対的かつ純朴すぎる誠実さの混淆―に負うものだと自認していた。そして、このアルザス気質は、彼自身の音楽にも影響を及ぼしていると述べている 。

ケクランの音楽との出会いは、幼少期に、彼の姉エリザベスがピアノでJ.S.バッハを演奏しているのを耳にした時であった。それは、彼が生涯をかけて敬愛することになるこの巨匠の音楽に、深い感嘆の念を抱いた最初の瞬間でもあった。1873年には初めてのピアノレッスンを受けるが、曲が子ども向けでつまらなかったことや指が上手く回らなかったこともあって、成功とは言い難いものだった。それでも、ショパンの夜想曲はバッハと同様に、彼の心を魅了する対象であった。

1874年、ケクランはエコール・モンジュ École Monge(1894年にリセ・カルノ Lycée Carnot に改名)に入学する。ここで催された、C.-W.ベリオというピアニストのリサイタルは、彼を本格的に音楽の世界へと誘うきっかけとなった。このリサイタルに感化され、ケクランはショパンを弾くためにピアノを再開する。しかし、曰く「彼はちっとも神童ではなかった」 。

1882年4月、父ジュールが亡くなる。家族を喪った悲しみから気を紛らわすため、一家は祖父ジャン・ドルフュスが持っていたチューリッヒ湖畔ヴェーデンスヴィルの屋敷で休暇を過ごす。この8月の出来事は、ケクランにとって終生忘れえぬ印象を与えるものとなった 。同じ頃、最初の作曲としてアンデルセンの『人魚姫』に感化された音楽が試みられるが、結局のこれは放棄された。当時の彼にはアンデルセンの他、ジュール・ヴェルヌの小説、天文学 、数学、自然科学も関心の対象であった。演奏会やオペラ上演にも通い、ベルリオーズ、ビゼー、サン=サーンス、グノー、フランク、マスネ、ワーグナーの音楽に触れた。特にバッハの《ミサ曲ロ短調》の演奏、そして、アントン・ルビンシテインがショパンの《ソナタ変ロ短調》を弾いた1884年のコンサートは忘れ難いものだった。

音楽への気持ちが強くなる一方で、彼は水夫になりたいという夢も抱いていた。しかしいまや未亡人となった母親を放っておくこともできず、最終的にケクランはこの夢を諦めざるを得なかった 。逡巡の後、1885年にエコール・ポリテクニーク École polytechnique(理工科学校、グランゼコールの一つ)のための準備学級に進み、その2年後には首尾よく入学を果たす。彼はここで学内オーケストラに所属するなど音楽活動に浸るが、在学中の1888年に結核と診断され、療養のために約3か月間をアルジェリアで過ごすことになる。この滞在中に、彼は一生の趣味となる写真への興味 を育んでいる。同年末からは再びアルジェリアで3か月間の療養生活をするが、この折にフランソワ・バザン Francois Bazin 著の『和声概論 Cours d’harmonie théorique et pratique』を用いて和声法の学習を開始した。2度のアルジェリア滞在の甲斐あって結核は完治したものの、長期の学業中断でケクランの席次は著しく下がっていた。これが原因となって、卒業後の民間企業技術者の道は閉ざされてしまった。砲兵士官か海兵になるという選択肢は残されていたが、軍人になることは彼にとっては考え難いことであったので、1889年にはエコール・ポリテクニーク卒業というエリートキャリアを捨てて学校を中退した。

これを機に彼は本格的に音楽を志す。この選択に母親や姉エリザベスは反対しなかったが、義兄をはじめとして一部の家族は難色を示し、彼を電気技師の職に就かせようとした。このような行動に対し、ケクランは自らの人生を好き勝手にされまいと、1890年に作曲家シャルル・ルフェーヴル Charles Lefebvre のもとに赴き、そこで作ったばかりの歌曲《月の光》(後にop.7-1として出版)を見せている。ルフェーヴルはその先進的な調性感にいたく感心し、これがきっかけとなりケクランは彼の下で対位法の指導を受けることになる 。ケクランはまた、パリ音楽院で和声の勉強をすることも考えており、これを聞いたルフェーヴルは音楽院の和声クラス教授であったテオドール・デュボワ宛に紹介の手紙を書く。年齢制限を理由にこの申し出は却下されたが、代わりに、聴講生としてアントワーヌ・トードゥ Antoine Taudou の和声クラスへの出席を許可され、翌1891年にはこのクラスの正式な生徒となる。

2.パリ音楽院から独立音楽協会の設立まで

晴れてパリ音楽院の学生となったケクランは、1892年にジュール・マスネJules Massenet の作曲クラスの聴講生となり、この2年後には正規の生徒として受け入れられる。マスネの教えは、何にも忖度せず、自らの音楽的アイディアを躊躇しない堅気な姿勢へとケクランを方向づけることになった 。マスネのアシスタント(répétiteur)を務めていたアンドレ・ジュダルジュ André Gedalge には対位法とフーガの指導を受け、彼の下で培った厳格な技法がケクランの作曲の礎となっていく 。ルイ=アルベール・ブルゴー=デュクドレー Louis-Albert Bourgault-Ducoudray による音楽史クラスでは、特にワーグナーの楽劇の講義を通して旋法音楽への関心が強く刺激され、これも彼の音楽語法に深く影響を与える 。

この頃の音楽院の同僚には、フローラン・シュミット、レイナルド・アーン、ジョルジュ・エネスクなど錚々たる顔ぶれが並んでいるが、なかでも強い友情で結ばれたのはマックス・ドローヌ Max d’Ollone であった。ケクランは自らの記念すべき初出版作品《6つのロンデル》Op.1(1896年出版)をドローヌに献呈している。

1896年、院長アンブロワーズ・トマの死によりテオドール・デュボワが新たな院長に選ばれると、これに伴ってマスネが教授職を辞したため、ケクランは新たにガブリエル・フォーレ Gabriel Faure の作曲クラスの生徒となる。これにより、ジャン・ロジェ=デュカス、そしてモーリス・ラヴェルが新たに同僚となった(当時ラヴェルは21歳、対してケクランは29歳)。このフォーレこそ、ケクランが最も作曲上の影響を与えられた人物であったが、同時にフォーレもケクランの才能を買っていた。1898年、メーテルランクの戯曲を基にした劇付随音楽《ペレアスとメリザンド》の作曲の折に、フォーレはオーケストレーションをケクランに任せており 、1900年には歌劇《プロメテ》op.82の初演に際してアシスタントも頼んでいる。1899年から1903年にかけて、フォーレが地方音楽院の視察で不在の折には、クラスの生徒へのフーガと対位法の指導をケクランに代任しており、信頼のほどがうかがえる。この頃からすでに、ケクランの管弦楽法への熟練、そして教育者としての才覚が発揮されていたともいえよう 。

1899年2月には、ケクランとってのライフワークとなる物語、すなわちラドヤード・キプリング Rudyard Kipling 作の『ジャングル・ブック Le Livre de la jungle』との出会いがあった。「モウグリの兄弟たち」を読んだケクランは、これに着想を得てすぐさま《アザラシの子守歌》op.18-1の作曲に着手している(続けて、《ジャングルの夜の歌》op.18-2と《カーラ・ナーグの歌》op.18-3にも取り組む)。これが、その後の40年間で断続的に展開される、『ジャングル・ブック』による交響的作品群 の幕開けだった。キャリアの初期から後期にかけて作曲されるこのシリーズは、ケクランの作風の変遷を知るための里程標としても重要である。

1902年3月、ケクランはスザンヌ・ピエラール Suzanne Pierrard(1881-1965)と出会う。テニスと音楽への興味から意気投合し、次第に仲を深めていった二人は、翌1903年の4月24日に結婚する。ケクランはこの時すでに35歳であったが、後に二人の息子と三人の娘に恵まれる。この結婚から6日後、パリのオペラ=コミック座では、ドビュッシーのオペラ《ペレアスとメリザンド》という、近代フランス音楽史上の記念碑的な作品の初演が行われている。

《6つのロンデル》op.1が1896年に出版されて以降、ケクランの作品は歌曲を中心に順調に出版され、公の演奏の機会にも恵まれていた。しかし、書法の熟達とともに、彼の語法は先進性を徐々に色濃くしていく。ついに1909年には、《古代のエチュード》op.46の第1曲〈寺院、夕暮れ、海辺にて〉が、国民音楽協会 la Société nationale de musique のコンサートにおける演奏を拒否されてしまう。当時、協会内部ではヴァンサン・ダンディ Vincent d’Indy を長としてその弟子たちが勢力を強めて、一党独裁の中で伝統を重んじる保守的な傾向が露わになっていた。過去にはケクランの作品が取り上げられたこともあったが 、この演奏拒否という事態は、逆説的に彼の創作が進歩し、前衛的語法を身に付けつつあったことを物語っていよう。

この出来事から数日後、音楽院時代の同僚のラヴェルはケクランに宛てて、新たな協会を共に設立しないかという旨の手紙を送る。ラヴェルは国民音楽協会の運営委員会メンバーだったが、保守的傾向への強い不満から退会し、これに代わる新たな協会の設立を企てていた。手紙を受け取ったケクランは、ラヴェルの構想に賛同する 。フォーレを会長とするこの新組織には、ケクランの他、シュミットやロジェ=デュカスなど弟子たちも多く追随し、彼らをメンバーとしてついに独立音楽協会 la Société musicale indépendantが設立される。1935年に解散するまで、ケクランは中心メンバーとして独立音楽協会に関わる。

1912年、デュラン社の依頼で、ドビュッシーのバレエ《カンマ》のオーケストレーションを請け負う。すでにピアノ譜は出来上がっていたが、作曲者によるオーケストレーションがなかなか完成されなかったため、フォーレの《ペレアスとメリザンド》やサン=サーンスの《ロラ》で管弦楽の手腕を発揮していたケクランへと白羽の矢が立った。ケクランはそれまでドビュッシーの音楽にほとんど接したことがなかったが、この仕事に際して面会を重ね、最終的に作曲者本人が満足する出来栄えでオーケストレーションをこなした 。ここからドビュッシーの音楽は、ケクランの中で「フランスらしさ」の一つの象徴として徐々に大きなものになり、ドビュッシーが没した後の1927年には伝記も出版している 。

3.大戦の勃発、批評家・教育者としての活躍

第一次世界大戦の勃発と前後して、ケクランは経済面での不安を抱えるようになっていた 。この状況下で、作曲家として以外にも生計を立てていく方法を考えざるを得ず、1915年からケクランは音楽に関する一連の講演を行うようになる。中世の音楽から20世紀フランス音楽まで、自身の豊富な知見に基づいて展開される講演活動は、1940年代後半までの長きにわたり続けられた。これに先んじる1909年には、Gazette des Beaux-Arts 誌にオペラ座の《ラインの黄金》、Chronique des arts 誌にオペラ=コミック座でのマスネの《サッフォー》のレビューを載せ、これを皮切りに批評家としても各誌上で筆を振るうようになっていた。1919年から24年にかけては、コンセール・コロンヌの演奏会のためにプログラムノートの執筆も定期的に手掛けるようになる。

ケクランの文筆活動における一つの集大成ともいえるのが、アルベール・ラヴィニャック Albert Lavignac とリオネル・ド・ラ・ロランシ Lionel de la Laurencie の編集による『音楽百科事典 Encyclopédie de la musique et dictionnaire du Conservatoire』への執筆である。1920年に刊行が再開されたこの事典は、過去一世紀のフランスにおける音楽の知を総動員したというべき記念碑的事業であり、執筆協力者は130名以上にも及んでいる。第1部「音楽の歴史」では、あらゆる時代・国の音楽が対象とされ、第2部「技法、教育法、美学」では、歴史以外の音楽に関する技術的知識が総合的に扱われている 。この第2部第1巻(1925年出版)でケクランは、「現代のフランス音楽の諸傾向」と「和声の変遷―ビゼーとセザール・フランクから今日までの同時代」の二項目の執筆を担当した。

講演・文筆の活動が軌道に乗っていくとともに、教育者としても時間が割かれるようになる。1916年からは個人教師としてレッスンを請け負うようになり、以後多くの生徒を教え育てている。その中には、フランシス・プーランク、ジェルメーヌ・タイユフェールといった「フランス六人組」のメンバー、そして盟友のエリック・サティ 率いる「アルクイユ楽派」(アンリ・ソーゲ、ロジェ・デゾルミエールら四人)など、20世紀フランス音楽を彩る作曲家の名前が見受けられる。彼らがケクランの元で教えを請うように促した人物が、25歳年下のダリウス・ミヨー Darius Milhaud であった。1914年にケクランとの知遇を得たミヨーは、作曲家として彼の音楽を高く評価しており 、またヴィオラ奏者としても1915年に《ヴィオラ・ソナタ》op.53の初演を任されるなど、深く親交を持っていた 。このような人間関係の幸運にも恵まれ、ケクランは教育者としての才覚を遺憾なく発揮していく。1920年代に集中して生み出される一連の教育的作品は、この教育活動の所産でもある。多くのレッスンを抱えることで、ケクランの生活は多忙を余儀なくされたが、一方で作曲指導の経験は自身の作曲技術をさらに磨き上げる結果にも繋がった 。

1918年、ケクランはテオドール・レナック Théodore Reinach の招集を受けて、フランスの学者七人から成る代表団の一員としてアメリカに渡った。彼らの目的は、戦時下のプロイセンによる反仏プロパガンダに対抗して、自国の文化の価値を正当に知らしめることであり、この代表団の音楽部門としてケクランはアメリカ各地を回り、「フランス音楽の伝統」と「現代のフランス音楽」について講演を行った。この滞在中に、ケクランら一行は休戦協定の報を聞くことになる。ケクランはこの後、1928年、1929年、1937年にもアメリカ(37年はカナダも)を訪れているが、これら3度の訪米は、奨学金を得てアメリカからパリに留学し、1921年からケクランの個人レッスンを受けていた弟子キャサリン・ウルナー Catherine Urner の強い働きかけで実現されたものだった。彼女はケクランにとって最愛の弟子であり、その後12年間にわたって断続的ではあるがレッスンを受け、バレエ曲《神の花嫁》op.106では共作も行っている。またある時期、二人の関係は単なる師弟以上のものであったという 。ケクランは3度の訪米でいくつかの講演と作曲の授業を行い、1929年の滞在中には、ハリウッド・ボウル作曲賞を受賞した《古代のエチュード》op.46の第5曲〈異教の喜び〉が当地で初演されるという栄誉を得た。

作曲以外の方面への活動の広がりはケクランの世評を高めることに繋がったが、それはあくまで文筆家・教育者としてのものであり、その評判の高まりに反して、作曲家としてケクランが取り沙汰される機会は減少していく。とりわけ彼の作曲家としての認知を霞ませていたのは、理論家としての優れた事績であった。1920年代になってから、ケクランは教育目的の理論書を多数出版しているが、なかでも『対位法 Précis des règles du contrepoint』(執筆・出版:1926年)、『和声法 Traité de l’harmonie』全3巻(執筆:1923-6年、出版:1927-30年)などの著作はケクランの理論家としての評価を決定づける一方で、彼の作曲の業績にほとんど目が向けられない状況を助長することになってしまった。死後に出版された大著、『管弦楽法 Traité de l’orchestration』全4巻(執筆:1935-6/1939-43年、出版:1954-9年)もこの状況に拍車をかけたといえよう。

このようにケクランの活動が方々に展開されていくなか、1924年にはかつての師フォーレが亡くなり、25年にはサティ、そして26年にはジュダルジュと、相次いで訃報が舞い込んだ。ケクランはジュダルジュの後継として、パリ音楽院での対位法とフーガの教授職に立候補するが、音楽院の評議会はこの志願を却下した 。後にミヨーはこの一件について、ジュダルジュの伝統の継承者が音楽院から遠ざけられたことは不当であったと非難した が、独立音楽協会の中心メンバーとしてアヴァン・ギャルドに与し、指導者としてもアカデミズムとは一線を画す方針を持っていた彼に、楽壇内で多くの敵がいたことは想像に難くない。ケクランの前衛的な音楽は聴衆と評論家からの無理解に晒され、作曲家として厳しい状況に置かれた。しかし、創作中期を代表する《春に駆ける》op.95(1925-7)を完成させてからは、大規模な管弦楽曲へと興味がシフトしていくなど、その旺盛な創作意欲は留まるところを知らなかった。

4.1930年代から晩年

1932年11月29日、「フェスティバル・ケクラン」と題されたイベントが、パリのサル・プレイエルにて開催された。これはケクラン自らが私費を投じて企画されたもので、弟子であり卓抜な指揮者でもあったロジェ・デゾルミエール Roger Désormière 率いるパリ管弦楽団により、彼の主要な管弦楽作品(《3つの詩》op.18、《春に駆ける》op.95、《中世の旋法による5つのコラール》op.117bisなど)が演奏された。ケクランと彼の友人たちは、これが足掛かりとなって、作品がパリの他のオーケストラコンサートにおいてもプログラムの仲間入りを果たすことを期待していた。しかし、ある程度の好意的な批評は得られたものの、彼らが当初望んでいたような評判を呼ぶには至らず、結果としてこのフェスティバルはケクランの音楽の認知や普及には繋がらなかった。

しかしこうした出来事とは裏腹に、1930年代はケクランの音楽への評価に変化の兆しが見え始めた時期でもあった。まず1935年にはケクランの作品がプリモン賞 Prix Primont とラッセル賞 Prix Lasserre を受賞し、さらに36年には《賛歌の交響曲》 にクレッサン賞 Prix Cressent、37年には《交響曲第1番》op.57bisにアルファン賞 Prix Halphan と、立て続けに賞が贈られたのである。若手作曲家の登竜門とも言うべきローマ賞 Prix de Rome にすら意欲がなく、賞歴とは無縁に生きていたケクランにこの思いがけない栄誉が舞い込んできた時、しかし彼はすでに70歳の老境へとさしかかっていた。その後も40年代には、ラゲル賞 Prix Laguerre(1942年)、シャブリエ賞 Prix Chabrier(1946年)、SACEM(音楽作詞者作曲者出版者協会:Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique)によるフランス音楽大賞 Grand Prix de la Musique Française(1949年)、そして《BACHの名による音楽の捧げもの》op.187は5万フランの賞金(1950年)を得た。

またケクランの知人であり音楽学者でもあったポール・コレール Paul Collaer の尽力によって、1934年にベルギーのブリュッセルにて《ピアノ五重奏曲》op.80が初演(ブリュッセル弦楽四重奏団とコレールのピアノ)されたのをきっかけに、パリではなくむしろブリュッセルでケクランの作品の演奏機会が増えていった。20世紀音楽のコンサートシリーズを企画するなど、同時代の音楽を擁護していたコレールのたゆまぬ働きのおかげで、当時のブリュッセルは現代音楽の一つの中心地となっていた 。このことも、ケクランの前衛的な音楽が聴衆に受け入れられるのに功を奏していた。ベルギー国営放送研究所(ラジオ放送)所属のオーケストラを指揮していたフランツ・アンドレ Franz André も良き理解者であり、30年代から40年代にかけてはケクランの管弦楽作品を積極的に取り上げ、1946年には《交響曲第1番》の初演と「ジャングル・ブック・シリーズ」全5作品の初となる一挙上演、49年には最後の大規模な管弦楽曲である《ファブリシウス博士》op.202の初演を行った。このように、ケクランの音楽が演奏され理解される理想的な環境が、ブリュッセルには整っていたといえる。これに比べて、パリの若手作曲家や批評家の間にはまだ無理解と拒絶反応が残っていたが、「このようなことはブリュッセルでは起こらなかった」 。

1935年から、ケクランはスコラ・カントルム で旋法的ポリフォニーについての授業を持つようになり、また38年からはナディア・ブーランジェ Nadia Boulanger に代わって、エコール・ノルマル音楽院でも教鞭を執っている。26年にジェダルジュの後継への立候補が却下されたケクランにとって、この2校での授業は数少ない教職経験 となったが、それも39年に第2次世界大戦が開戦するまでの短い期間であった。

1937年、アルベール・ルーセル Albert Roussel が死去したことをうけて、ケクランは民衆音楽連盟 Fédération Musicale Populaire(FMP)の会長の座を引き継いだ。この組織は、革命作家芸術家協会 Association des écrivains et artistes révolutionnaires(AEAR)の内部にあった音楽部門を母体として1935年に正式に発足したものであり、初代会長をルーセルが務めていた。また、フランスとソ連の二国間の交流を促進するため1945年に設立されたフランス・ソ連協会 Association France-URSS の音楽委員会の会長や、国際現代音楽協会 Société internationale pour la musique contemporaine(SIMC)のフランス支部長にも任命される など、晩年にさしかかって要職への選出が相次いだ。これらの職務の傍ら、雑誌への記事の寄稿、講演、個人教授、そして作曲は最晩年まで続けられた。

1947年のインタビューにおいて、80歳のケクランは以下のように心中を吐露している。「あと数年生きれば、私は自分の《BACHの名による捧げもの》と交響詩《燃える芝》を聴くことができるのだと、そう期待させてほしい」 。しかし、この願いが叶うことはなかった。1950年12月31日、コートダジュールを望む南仏カナデルの家で、シャルル・ケクランは83年の生涯を閉じた。彼が望んだ《燃える芝》opp.171 & 203の初演は1951年にデゾルミエールの指揮により行われるが、終生敬愛したバッハへの《捧げもの》は、その初演を1973年まで待たねばならなかった。

創作の軌跡

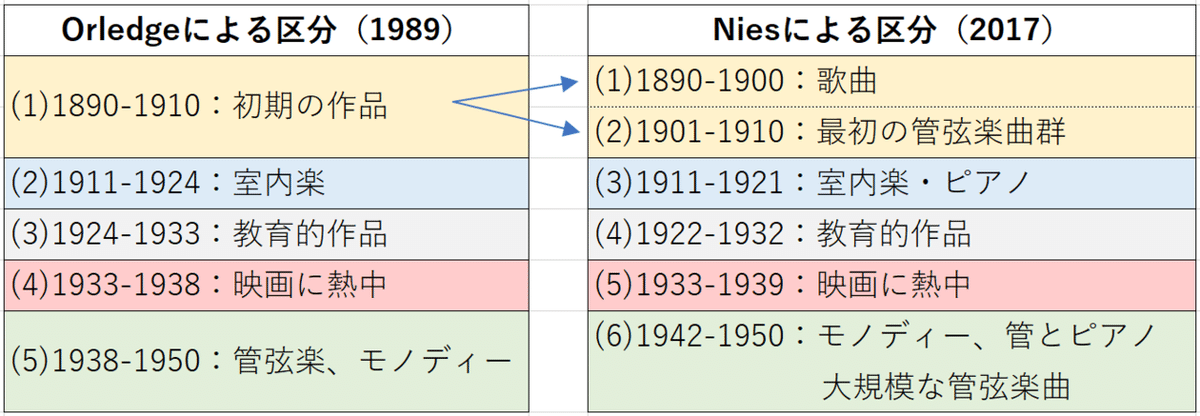

最初の曲が生まれた1890年から没年の1950年まで、長きにわたるケクランの創作は、作品番号にして226にも及ぶ多作ぶりを見せている 。この60年間の創作を、Orledge は5つ、Nies は6つの時期に分けて捉えている(下図参照)。両者とも、創作が集中したジャンルに着目して区分していることがわかる。

双方の違いは、1890年から1910年までの創作の捉え方にある。Orledge はこの時期の創作を「1910年までの初期作品」として、歌曲も室内楽も管弦楽もひとまとめにしている。しかしNiesは、主立ったジャンルによりさらに二つの時期(1890-1900/1901-1910)へと細分化している。

以下では、Nies(2017)で示された区分に従い、各期の創作の特徴を示しつつその変遷をたどっていく。なお、Nies は各時期に対応する曲の作品番号も提示しており、あわせて記載する。しかしながら、実際には作曲の順序と作品番号の順が完全に一致しているわけではないため、あくまで参考程度と考えておきたい。

第1期:1890-1900年/opp.1-20

ケクランがまだパリ音楽院に在学している時期である。師のフォーレがそうであったように、彼もまた作曲家としてのキャリアを一連の歌曲創作からスタートさせている。自らの技術がオーケストラ単体や室内楽の曲を書くのにまだ不十分だと感じていた ため、特にこのジャンルで曲が量産されることとなった。当時の他の作曲家と同じく、ケクランもテオドール・ド・バンヴィル Théodore de Banville やルコント・ド・リール Leconte de Lisle など、高踏派の詩人たちにインスピレーションを得ている。

1910年までに約80曲もの歌曲が作られ、つまりケクランが生涯に作曲する歌曲の大半がすでにこの頃には出揃っていることになるのだが、これらの半数以上はピアノの伴奏パートが後から管弦楽のために編曲し直されている。ケクラン自身は、これらの詩の言葉がもつ描写的性格にはオーケストラがより適していると考えた ようである。こうした編曲作業も、ケクランが早くから管弦楽法に精通する一助となったであろう(この熟達がフォーレの《ペレアスとメリザンド》のオーケストレーションへと繋がる)。Nies(2010)は、当時のフランスの潮流に影響されていたにもかかわらず、すでに1890年から1906年にかけてのケクランの管弦楽伴奏付き歌曲は、和声において独自の手法を見せていると述べる。すなわち、「極めて遠い調どうしを意外なやり方で対比、あるいは連結させようという欲求がすでにかなり明白」 であるという。そして、遠隔調の和声の下に配される保続音や保続和音が、多調性への足跡として早くも認められるのだと指摘している。

第2期:1901-10年/opp.21-48

管弦楽曲が新たな関心となってくる。しかし、この時期の初めに試みられた管弦楽作品はケクランにとって、転調やリズムの大胆さという点で、歌曲創作ほどには満足のいくものではなかったようである。《海にて、夜》op.27と交響組曲《秋》op.30の第1曲〈葡萄の収穫の頃〉を作曲するに至って、ようやくケクランは管弦楽の腕前に十分な自信を抱くようになる。これ以後、対位法と和声との均衡を基礎とする彼の交響的作風は、より明確になり、より簡潔さを増していく。

歌曲の分野でも創作が続けられ、《亡き若い娘たちに寄せる葬送歌》op.37や《ビリティスの歌》op.39など、和声や拍子の面で個性の際立った作品が生み出されている。しかし、第3期で室内楽へと傾倒するのに伴って比重は減っていき、以降、歌曲の作曲はかなり稀なものとなってしまう。

第3期:1911-21年/opp.49-80

約20年にわたる歌曲と管弦楽曲の創作で研鑽を積み、ケクランはようやく自らに固有の音楽語法、すなわち多調性、そして調性システムに基づかない音楽の書法を確立する。「いまや、室内楽という危険な領域に取り組むことができる」と感じた ケクランは、これまで敬遠していた室内楽の分野に集中的に取り組むようになる。《弦楽四重奏曲第1番》op.51を皮切りに、残る2つの弦楽四重奏曲、ヴィオラやヴァイオリンなど独奏楽器とピアノのための7つのソナタ、2本のフルートのためのソナタ、四重奏による組曲、などが作曲されている。とりわけ、《ピアノ五重奏曲》op.80ではこの時期の書法の極点が示されており、ケクラン自身も「おそらく全ての作品の中で最も重要」 であると後に述懐しているが、コレールらが初演に取り組むまでには10年以上もの歳月を待たねばならなかった。

室内楽にのめり込むと同時に、ピアノ曲の創作も目立つようになってくる。《5つのソナチネ》op.59、《4つのフランスのソナチネ》op.60、《パストラール集》op.77などが作られるが、なかでも、《陸景と海景》op.63と《ペルシャの時》op.65の二つの連作はケクランのピアノ曲の代表作と呼べるだろう。これら2作品には、自然への眼差しやオリエンタリズムといった、ケクラン自身の嗜好がよく反映されている。ピアノ作品における音楽の多様なキャラクターについてケクランは、「何よりもまず独立しており、単一の手法のうちに決して閉じ籠らないこの芸術家の特性」 がそれぞれに示されているのだと自ら結論づけている。

Nies(2010)は、この《ピアノ五重奏曲》と《ペルシャの時》の2作によって、ケクランが当時のフランスにおける先駆的作曲家の一人に位置づけられるのだと述べる 。たしかに、この時期の室内楽曲やピアノ曲については、彼が用いた最も複雑で高度な書法によるものが含まれている。しかし換言すれば、これらは最も聴衆(や評論家)からの理解が得られなかった作品群だったともいえる。

特に、ケクランが自信を持って書いた《ヴァイオリンソナタ》op.64が、当時の大手出版社デュラン Durand によって出版を拒否されるという事件は、彼が作曲家として被る無理解やすげない拒絶を象徴する出来事であった。ジャック・デュラン Jacques Durand から出版を断る返事を受けてもなお食い下がるケクランは、とにかくソナタの初演を聴きに来てほしいと要求した。その言葉通りに1917年5月の独立音楽協会のコンサートに出向いて初演を聴いたデュランは、すぐに手紙を書き送った。しかしその内容は、「曲の極めて特異なフォーマットが商業的な発行に堪えるとは思えない」 との理由で改めて出版を拒否するものであった。幸いにも、《ヴァイオリンソナタ》はこの一件の後にスナール Senart 社から1922年に出版される 運びとなるのだが、デュランとの間に起きた一連の出来事(特に商業的理由からの拒絶)はケクランの自信やプライド、何より作曲家として生きていく希望を酷く傷つけるものであった。

第4期:1922-32年/opp.81-128

経済的困窮から始められた個人レッスンでは、ケクランが提示したテーマをもとに生徒がコラール、カノンやフーガを書き、それをケクランがチェックするというやり方がとられていたが、そこから彼は新たに自らのバージョンを作り直すことが多々あった。また、生徒が作ったテーマを基にコラールやフーガを作曲することもあった。これらはしばしば、ケクランが同時期に執筆した教本のなかでも取り上げられている。このような教育上の理由から派生して、第4期には《コラール ヘ短調》op.90bisや《交響的フーガ「聖ジョルジュ」》op.121などオルガンや管弦楽のためのコラールやフーガが多く残されることになった。この時期の、生徒へのレッスンを通して鍛えられた対位法的書法は、後年の諸作にも影響を及ぼすことになる 。

上記のような教育的作品が大半を占めるこの時期に、ジャングル・ブック・シリーズの第2作目となる《春に駆ける》op.95が生まれている。ケクランの管弦楽の創作において転換点と目される重要な作品であり、ケクランのあらゆる和声言語(複調・多調・無調)と、あらゆる先進的アイディアが結晶している 。

第5期:1933-39年/opp.129-176

この時期、ケクランは「映画」へと深く熱中するようになる。サイレント映画の時代にはこの媒体にあまり関心がなく、むしろ作品の低俗さに対して軽蔑さえ抱いていたというが、1933年に観た初めてのトーキー映画『嘆きの天使 L’ange bleu』(マレーネ・ディートリヒとエミール・ヤニングスが出演)はそのような過去の印象を打ち破り、彼を映画の世界へと引きずり込んだ。深刻な生活苦のなかでも作曲家としてあらねばならない、そのような厳しい現実から逃避して自由に音楽を創造できる幻想の世界として、映画はケクランにとってあまりにも魅力的な存在であった 。優れた写真家でもあったケクランは『嘆きの天使』の華麗なカメラワークにも魅かれたが、いちばんはスクリーン上で魅力的に振る舞うマレーネ・ディートリヒであった。こうしてケクランは銀幕上の女優たちの、特に優雅さと美しさとに心を奪われていく 。

ケクランの映画への愛情はすぐに創作にも影響を及ぼし、1933年のうちに早速《セブン・スターズ・シンフォニー》op.132が書かれる。これは映画に想を得て作られた最初の曲で、当時活躍していた7人の俳優たち――ダグラス・フェアバンクス、リリアン・ハーヴェイ、グレタ・ガルボ、クララ・ボウ、マレーネ・ディートリヒ、エミール・ヤニングス、チャーリー・チャップリン――をモチーフとした7つの楽章をもつ交響曲である。これ以後も、ケクランの一番のお気に入りだったリリアン・ハーヴェイに寄せた作品――《リリアンのアルバム》opp.139 & 149、《グラディスのための7つの歌》op.151――や、《ジンジャーのためのダンス》op.163、《ジーン・ハーロウの墓碑銘》op.164など、女優たちにインスピレーションを受けた作品が生まれた。熱中のあまり、ケクランは自ら映画のシナリオも構想するほどであり、その結果、《デイジー・ハミルトンの肖像》op.140(これもリリアンをヒロインに想定している)や《あるクラリネット吹きの打ち明け話》op.141が自作のシナリオへの付随音楽として生まれた。

しかしながら、このように空想世界への夢を抱く一方で、1930年代はケクランが音楽を通して現実に社会参加を果たそうとした時代でもあった 。共産主義への共感から共産党系の集会に顔を出すようになり、共産党系のL’Humanité をはじめとする各誌にも、芸術が社会に負う責任を主張する記事を寄稿した。また当時の流行りの音楽に対して、その上っ面な内容や浅薄な効果によって聴衆が貶められていると糾弾しており 、真に内容の深い音楽に民衆がアクセスできるようにして人々を高めねばならないと唱えた。人民戦線 Front Populaire の関連組織である民衆音楽連盟や「文化の家」Maison de la Culture での活動は、ケクランの社会参加の最たる例であり、《テールマンを解放せよ》op.138やロマン・ロランの戯曲『7月14日 Le 14 Juillet』への付随音楽《自由》op.158といった作品にもその精神が結実している。1938年には、スペイン内戦に取材したアンリ・カルティエ=ブレッソン監督の映画『生命の勝利 Victoire de la vie』(op.167)で音楽を担当している。これはスペインのレジスタンス運動時に行われた、国際的な医療援助を描いたドキュメンタリーであった。この頃の映画への情熱とは裏腹に、ケクランが手がけて陽の目を見た映画音楽は生涯でこの作品のみであった。

また第5期には、《プルン・バガートの瞑想》op.159、《ジャングルの掟》op.175、《バンダー=ローグ》op.176が作曲され、これによって40年にわたったジャングル・ブック・シリーズが完結を迎えた。

〔第二次世界大戦の勃発〕

1939年の第二次世界大戦の開戦によるショックはケクランの創作活動にも影響を及ぼし、常に精力的であった作曲の筆は一時的な停滞を見せることになる。ここから約3年の間、新しく曲を作ることはなかったが、代わりにケクランは以前に書いた作品の改訂作業や、大著となる『管弦楽法』の執筆に勤しんでいる。

第6期:1942-50年/opp.177-226

しばらくの沈黙を経てからケクランは再び作曲の筆を執り、75歳を迎えて創作はついに最後期へと入っていく。生徒への対位法のレッスンを通じた線的書法のさらなる深化は、作曲上のより旋律的なコンセプトへと彼を思い至らせた。すなわち、「あらゆる我が芸術はメロディであることのみを切望する」 というドビュッシーの言葉をしばしば引用して語られるように、彼の創作はメロディへとよりフォーカスしていき、時には伴奏声部を全くもたない、単旋律の「モノディー」というスタイルへと発展していった。「モノディーの芸術は全くもって正当である」 というケクランの確信は、フルート独奏のための《ネクテールの歌》opp.198-200(全96曲)をはじめ、この時期に現れる一連の無伴奏作品からうかがうことができる。その他、≪クラリネットとピアノのための14の小品≫op.178など、木管楽器とピアノのための小品集も多く作られた。これらは第3期の複雑な室内楽作品と比べると、書法は極めて明瞭に、形式的にも格段に単純なものとなっている。Orledge(1989)はこうした変化を、簡潔さと表現の洗練への動きであると述べ、「しなやかで優雅な木管の旋律線の下で、ピアノは構成上のシンプルな支えを貸す。ほとんど交響的な複雑さをもった曲にピアノが鋭鋒を投げ込むような、第一次大戦の頃の複雑なソナタ群とは正反対だ」 と評している。

このように器楽曲が簡潔さを志向していく一方で、管弦楽の分野では大編成を駆使した《BACHの名による音楽の捧げもの》op.187、《交響曲第2番》op.196、ロマン・ロランの『ジャン・クリストフ』による交響詩《燃える茨》op.202などの大作が生まれていている。とりわけ、叔父にあたる哲学者シャルル・ドルフュス Charles Dollfusの小説による《ファブリシウス博士》op.202は、ケクランの作品中で最も巨大かつ複雑であり、彼自身が「一種の音楽の遺言」 と書き記すほどの、まさしく集大成というべきものである。

最晩年に向かうにつれて、徐々にケクランの創作は小規模なものへと落ち着いていく。しかし、《序奏と4つの間奏曲》op.214では本格的に音列技法に挑戦し、《3つのモノディー》op.220では初めてミュージックソー(西洋鋸によく似たボディで、弓で擦ることで音を出す)を取り上げるなど、新しい領域へのチャレンジングな姿勢が80歳を越えても健在であったのは驚くべきことである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?