「石川九楊大全」展と書譜楽「歎異抄 No.18 いはんや悪人をや」の音楽会♪

2024/06/14

上野の森美術館の『石川九楊大全』展覧会を観てから、旧東京音楽学校奏楽堂にて『書譜楽「歎異抄 No. 18 いはんや悪人をや」』の音楽会へ行ってきました。

◾️きっかけは…

知ったきっかけは、先日(4/30)Xのポストで偶然見かけたほぼ日のこちらの記事を読んで、ものすごい興味が湧いたから。

「歎異抄」はまだ読んではいないのですが、ライフワークとして写経をやろう!と決めてから、京都でふらりと訪ねた東本願寺で親鸞聖人と出会い(過去記事参照→見えない存在との会話 )、両親の葬儀に来てくれたお坊さんが浄土真宗のお寺さんから来てくださった方だったというご縁も感じていたので、「正信偈」の書き写しにチャレンジしたり、動画で内容を勉強したりしていました。

その流れで知った親鸞聖人の書いた「歎異抄」…ということで、タイミング的にも非常に惹かれるものがありました。。

そしてなにより、九楊先生の

「書は音楽である」

この言葉に、

「ほっっんと、そーなんですーっ!!!」と腹の中から湧き立つほど激しく同意して(笑)、ゾワゾワするほどときめいたというのが一番大きな惹かれた理由です。(←私自身、長年まあまあどっぷり音楽をやってから書道に改めて興味を持ったという経緯でして…😅)

なので、まずこの音楽会のチケットを真っ先に取っていました。

で、それならこの歎異抄の書作品自体を見てから音楽会に行く方が順番的に良いだろうと思って、展覧会に先に行くことにした次第です。

◾️まずは展覧会へ…

とても気持ちいい☺️🌳

ほんとはもう少し早く着くつもりだったのが、すでに16時近くになっていて、鑑賞できる時間は約1時間。。

サクサクめに周ろうと思っても、中に入ってしまうとそうは行かないんですよね…😅最後の方はだいぶ流し見になってしまいました。。(誤算💧)

最初の部屋は千字文の作品。

知ってるはずの字がほぼまったく読めなくて(笑)、「字を表現するってなんなんだろう…?」という行き場のない疑問が湧きつつ、面白いなぁ…って思いながら進みました。

次の部屋は巨大な作品が並んでいました。

入って右手に並んでいた五連作は、ほぼ真っ黒に塗りつぶされて見えるんですよ。おそらく印刷ではほんとに真っ黒にしか写らないと思うんですけど、近寄ると筆跡が浮かんで見えてくる…。こういうの見るの好きなんですよね、、作家の息遣いというか勢いみたいなのが感じられて。。油絵の筆跡を見るのに近い感覚です。

そして、1つ1つ滲みや色合いのニュアンスが違ってたりもします。

黒の種類って300以上あるとか言われてるじゃないですか…。人間の目でどの程度判別できるかわからないけど、塗りつぶされているようでも、ベタ塗りじゃない限りバリエーションが出せる。そして、書いている時と乾いた時、表装した時でまた表情が変わるんだろうな…と思うと、途方もない…けど、面白いところですね。。笑

十七連作の方はとてもモダンでかっこいいなと思いました。白い壁が枠のように見えるので、それも含めて余白とのパーフェクトバランスなんだろうな…とか想像したり。。

(えー、、この調子で観てると絶対時間足りません…💧笑)

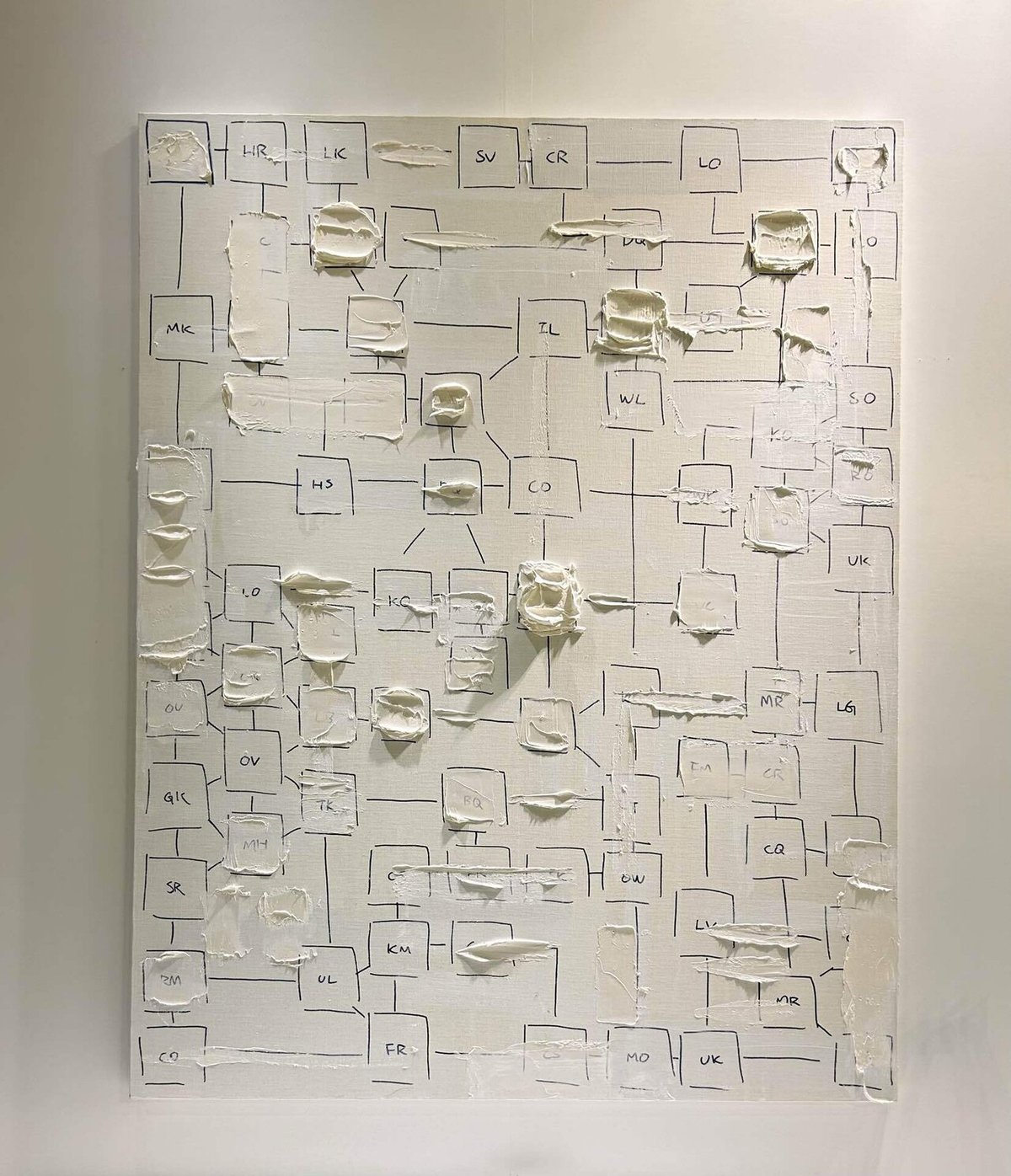

次の第三室に「歎異抄 No.18」がありました!

写真から想像してたよりずっとずっと細かくて緻密😳という印象でした。精密機械の蓋を開けた時レベルの細かさで、「やば…」って思いました。笑

先生の脳内にはどこか理数系のメカニカルな部分があるのでしょうか…?

なんとなく…ですが、先日観た南 依岐(みなみいぶき)さんの独自アルゴリズムが隠れた作品にどこか通じるものも感じました。

南依岐展「ALGORITHM」(アルゴリズム)より

さて、会場の2階に上がってみます。

階段登った正面の壁に書かれている言葉にまたひどく感動しました…。

「東アジアの書は未然形の文学であり、

西欧の音楽に相当する表現である」

石川九楊

この第四室は源氏物語の作品群で、物語の場面場面が切り取られた感じ。とても展示数が多くて、全部をゆっくり観ることはできなかったですが、作品に添えられている説明と照らし合わせながら観ると、とても面白かったです!時折笑っちゃうような表現とかもあって。。😆

特にわかりやすく楽しく音楽的だなあ…と思ったのは、「末摘花」という作品。

この作品からはJAZZの要素も感じて、ガーシュウィンかな…?とか、もしくはストラヴィンスキーの「ペトルーシュカ」かな…?とかそんな印象すら受けました。楽譜的に見たら、プリペアドピアノの楽譜ってこんな感じなのでは…?とも思えました。笑(画像が無いのが辛い、、この説明で何となく伝わるだろうか…?!笑)

他にも本当に音楽が溢れ出てくるように感じる作品がたくさんあったし、すごい感情的な激しさの伝わるものもあれば、心電図かな…?と思うような無機質に微細に振れる線みたいな作品も面白かったし、ほんとに観ていてワクワクしました!😃✨

最後の第五室が時間切れで駆け足になってしまいましたが、「徒然草 No.22」は細かい線のバリエーションがとても豊かで感動したし、作品としてもとても美しくて惹かれました。

私がそれこそ楷書で練習していた(笑)「正信偈」の作品もあったんだけど、ニュアンスをしっかり感じとるにはちょっと時間が足りなかった…でも、「正信偈」の作品があったこと自体が嬉しかったです!!

そんな感じで最後はだいぶ急ぎ足になってしまいましたが、まだ入れそうだったグッズショップには立ち寄って、九楊先生の自伝図録の本を買ってきました。

まずはどんな方か知りたくて。。

展覧会後期の展示も興味が湧いてきてしまった…

◾️そのまま次は音楽会へ…♪

音楽会の方は17:30開場なので、17時過ぎに上野の森美術館を出て、休憩を入れる程の余裕は無く(笑)、そのまま写真を撮ったりしながらゆっくり旧東京音楽学校奏楽堂の方へ向かいました。

こちらも初めて入ります♪

17:20頃着くと、もう入り口前に列ができていました。(寄り道せずに来てよかった…😅)

良い席に着席できました♪

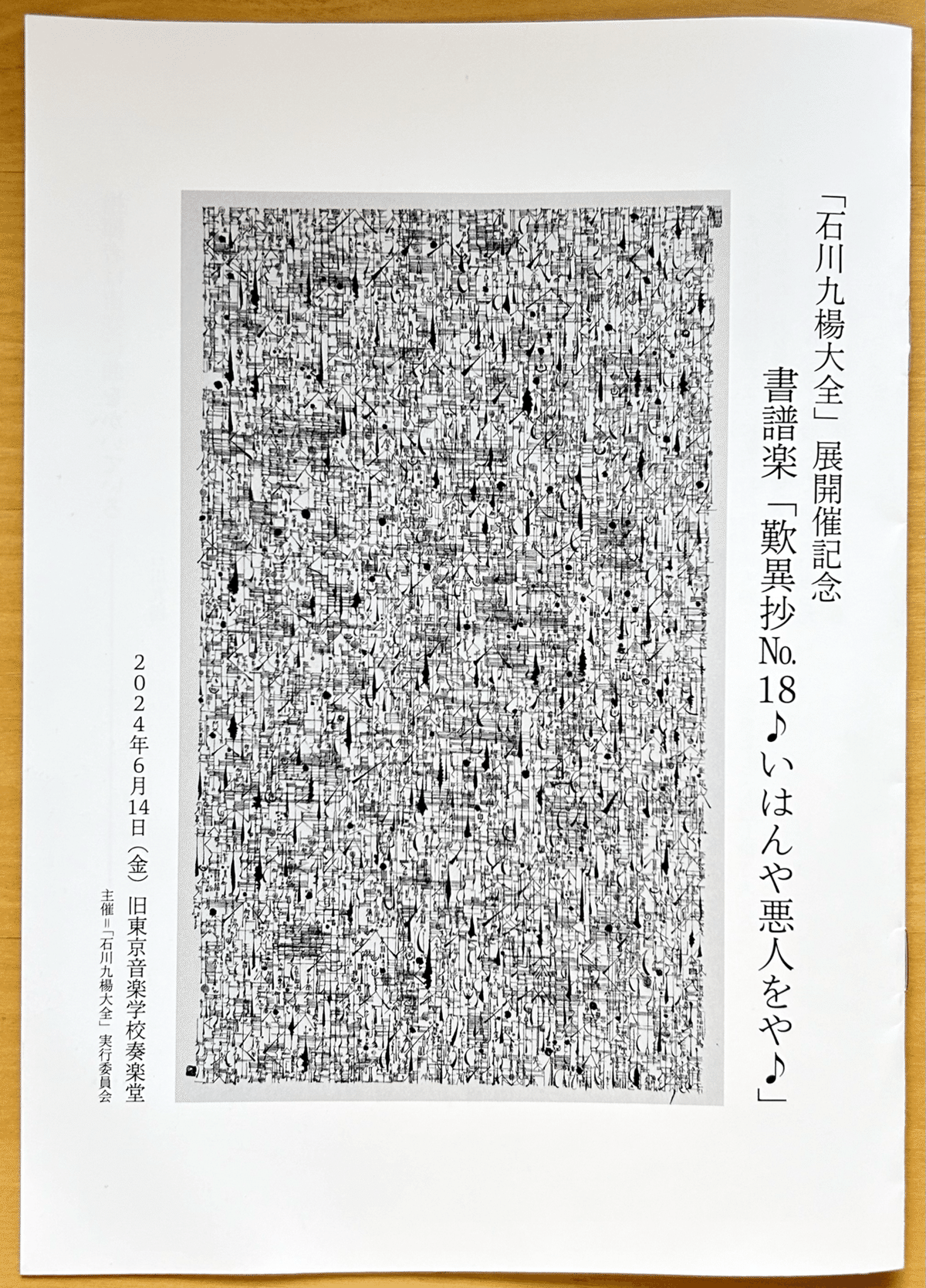

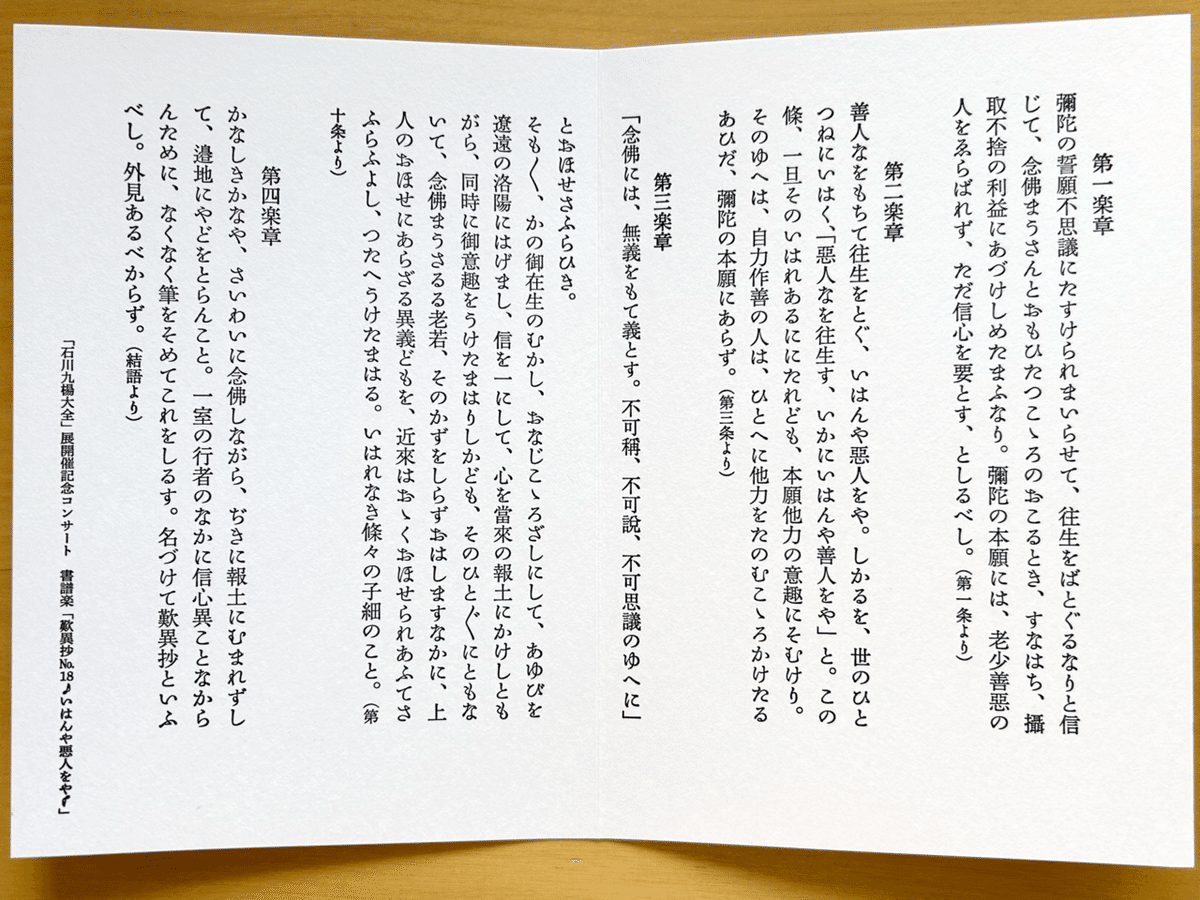

音楽会前半はスコット・アレン氏による「歎異抄 No.18」をどう解析、データ化して行ったかという解説と電子音楽版のパフォーマンスでした。

解析・データ化については先に触れたほぼ日の記事や、このプログラムに記載されていたこちらの記事に詳細は書かれていますので、興味がある方はぜひ…。

(読んでも訳がわからなすぎて面白いです!笑 ただこのデータ化は半端なく大変そう…っていうのだけはわかります。あと、感情?の数値化も加味されているのがとても良いなと思っていて、この曲に限らず、AIと共存する近い将来の楽曲制作とかにも関わる要素だなぁ…と思ったりして、とても興味深かったです。)

で、この書譜楽「歎異抄 No.18」の電子音楽奏はデータが映像化されたもの(?)と共に披露されました。

音ゲー風ともアンビエント風(スクリーンセーバーにああいうのあったな…みたいな。笑)とも言えるような映像になっていました。音の粒子や波が映像として見える化されるのって不思議ととても美しいんですよね。。

余談ですが、先日ピアニストのかてぃんさんが「ポリリリリズム」という音ゲーをやっていて(すごすぎて界隈でザワついていたんですけど…笑)、そのゲームの様子も音的にも映像的にも綺麗だなぁ…って思ってて。。

(こちらはかてぃん氏の動画ではないですが、同ゲームの動画です)

書作品上であの太く黒く塗られたパーツはキックの連打かな?とか、半円をシュッと書いたようなパーツはあのグラスハープの音みたいなやつかな…とか色々想像しながら聴くのが楽しかったし、体感型になったらチームラボの映像作品みたいになりそうだなぁ…って思ってすごいワクワクしました。。

(↓以前こちらのチームラボボーダレスの紹介動画を見て、作品につけてる音楽がBGM的なものではなくて、もっと作品と緻密に連動したものだと良いなぁ…と思っていたので、この書譜楽レベルでの精密さがあったら最高なんじゃないか…とか無責任なことを思ったりして。。。😅笑)

背景に低音がずーっと鳴ってるように聞こえるのも不思議だったし、あと、たぶん第3楽章なんだけど(各楽章が明確に切れてなかったので自信ない…😅)、アナログレコードのプツップツッみたいなノイズが入ってくる箇所があって、あれは書ではどう表現されてる部分なんだろう…?とすごく気になりました。笑

どの音も全て書かれた線一本一本と結びついてるはず…というかそこから生まれた音なので、どの音も一つ残らずみんな必要なんですよね…♪

休憩挟んで後半は弦楽四重奏による演奏でした。

こちらはガラリと雰囲気が変わって、人が会話してるのを聞いているような、読み聞かせを聞いているような感覚になりました。

それはそれで面白い体験だったのですが、人が演奏していると、その演奏者それぞれの「気」を含めて音を聴こうとしてしまうので、(特にデジタル版の後に聴くと?)ある意味情報過多な感じになって、どう受け止めて良いかわからなくなってしまいました。(←ちょっと何言ってるかわからない…。笑)

純粋に書譜楽の情報をデモンストレーションするなら電子音楽の方が聴きやすいかもしれない…と自分でもびっくりな意外な感想を持ちました。

現段階では単純に電子音楽版の方がトラック数が多くて色んな音やリズムを割り当てられる分、楽しい&曲らしくなりやすい…っていうのもあるかもしれないです。。弦楽四重奏の方は当然4トラックしかないので、今のところはプロトタイプ感が強い印象を受けました。

でも、プログラムに書いてありましたが、最終目標はこの曲が交響曲としてオーケストラで演奏されることのようなので、ここからどう進化していくのかとても興味深々です♪

◾️「書は音楽である」の具現化に興奮…!

「書は音楽である」が、精神論や哲学的なものに留まらず、実際に書をものすごい細分化して分析して、緻密に数値化&データ化されて、具現化されていくというこの感覚は、これまで目に見えなかったものが見えるようになってきたみたいな感じがして、とてもワクワクします!

この先の進捗も非常に楽しみです。。

…と興奮さめやらぬルンルンな気持ちで奏楽堂を後にしました。笑

インプット盛りだくさんでとても楽しかったです!!

左上にはお月様も見えました🌙