スナックかすがい in 名古屋 第二夜「着火上手なレディたち」体験記

Text by 真下 智子 | Satoko Mashimo

Photo by 野村 優 | Yu Nomura

Beer by キリンビール|Kirin Brewery Company, Limited

噂のスナックに今宵も千客万来!

グリーン豆が食べ放題!キリンの一番搾りが飲み放題!その上、ちょっと気になる話題の人が、“その気”にさせるのが上手なマスターと、ビール片手に話すちょっといい話が全部聞けちゃう。しかも帰りにはお菓子のお土産付き!!そんなスナックが名古屋にオープンしたんだわー!あ!お会計はお一人様1,000円だでね。

そんな話を第一夜の後、友人に話したところ、「何それ〜、あり得んし!」

と一蹴された。いや、あり得るんだな、これが。

ちょっと普通のスナックと違うのは、店舗が廃校となった小学校の職員室!?ということ。

職員室でビール飲み放題。それだけでもちょっとドキドキするけど、100名ものお客さんが入る巨大酒場。なおかつ初対面のお客さん同士がほとんどなのに、店内の一体感がハンパないということ。

こうして開催された名古屋での第二夜。

初回に続き、今回も100名の満員御礼!第一夜の話を聞いて、「あり得んし〜」と叫んだ私の友人同様に、噂を聞きつけて初来店というお客さんも多かったようだ。

その噂は春日井製菓の工場のある春日井市にも届いたのか、「スナックかすがい」を盛り上げたい!と春日井市からやってきたというグループも。なんと美しい、溢れんばかりの地元愛。

ちなみに、「スナックかすがい」の“かすがい”とは、春日井製菓の「春日井」でもあるが、諺の「子はかすがい」の鎹(これで"かすがい"と読む)(二つの材木を繋ぎ合わせるためのコの字の釘)のことでもある。

人と人、物と物が繋がるという意味も込められているという。第一夜から第二夜へ。ちゃんと人と人、物と物が繋がっている。

ということで、マスター豆彦さんの掛け声とともに、スナックが開店!

カンパーイ!!

さて、今回、心にもやる気にも火を点けちゃうレディたちは、なんと!同じ高校の先輩後輩という奇遇。(私とじゃなくて、このお二人同士が)

高校でもおふたりは仲良しだったんでしょ?というマスター豆彦の問いかけに…

笹原:いや、1ミクロンもかすっていないですね(笑)。歳も違いますから。

出会ったのは半年ほど前、東京での飲み会でした。どこの出身?という話になって。三重県人って三重県が大好きなので、え!三重のどこ?→伊勢→高校は?→山高!→え!一緒!!!という流れで。宇治山田高校なんですけど、山高(ヤマコウ)って言うんです。ちょうど半袖の時に出会ったから、長袖で会うのは初めてなんです。

粟生:そうなんですよね。なんだったら一緒に校歌、歌っちゃいます?(笑)

会場皆さん大笑いで一気に和んだところで、今回のテーマ「人と組織を焚きつけるイノベーターの仕事術」について、事前に観客から集めた「おふたりに訊いてみたいこと」を紹介。

かなりリアルなお悩みに、大きく頷いていたおふたり。滑り出しから絶口調なだけに、お話も楽しみ。

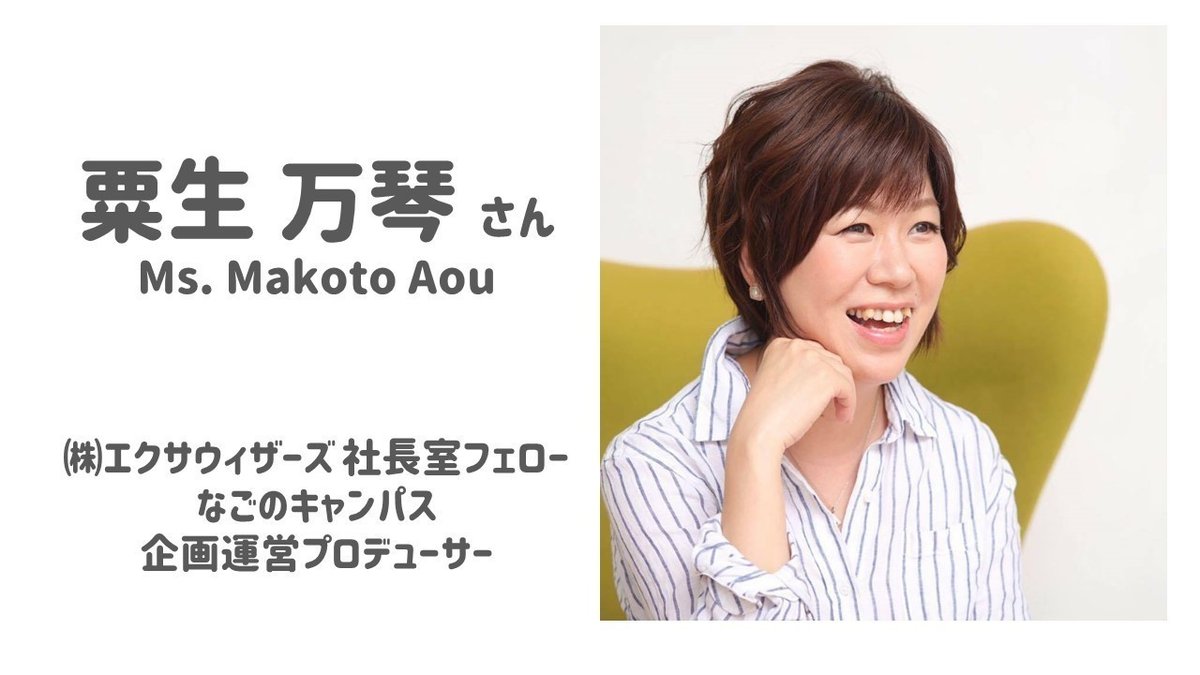

最初の着火人は、会場となっている元那古野小学校を再生した「なごのキャンパス」の仕掛け人である粟生 万琴(あおう まこと)さん。エンジニアとしてソフトウェア開発などを行い、その後人材活用を軸に社会問題に取り組むパソナグループで女性初の技術新規事業役員に。さらにAIベンチャーの創業にも参画されて…。もはや何足のわらじを履いているのかわからないほど、まさに八面六臂の活躍ぶり。

イノベーションとは、新たに結合すること

ここでマスターからのナイスジャブが。

粟生さんって一言では括れない生き方をされていると思うんですよね。

もともとエンジニアだけど、なごのキャンパスのコンテンツを考えたり、プロデュースをしたり、エクサウィザーズという新たな船出にあたって、ロボット事業にたくさんの乗組員を誘ってきたり。ものすごくイノベーティブな女性だなと思うわけです。

ここから今回のキーワードである「イノベーション」を、マスター豆彦さんなりの解説が。

すごくハショりますけど、その昔、シュンペーターという方が、イノベーションとは”それまでとは異なる仕方で新結合すること”と言っています。これを原理として今も引用している人は多いんじゃないかと思うんです。

そういう意味で、多くの人とつながり、新しい価値を生み出している粟生さんをイノベーティブな女性だと紹介。

わかっているようで、実はもやっとしか理解していなかった「イノベーション」という言葉が一気にクリアになった。

職人気質の父の言葉が人生の核となる

ところで、そんなイノベーティブな粟生さんは、どうやって“作られた”のか?

父が、子どもの頃から私に言い続けていた「人と違うことをしなさい」という言葉だと思いますね。

私、一人娘なんですけど、父は祖父の代からの造園と設計の事業を継いでいました。高度経済成長で、父はうまく成長してきたけど、お前が大人になることには経済が衰退すると。安定期から衰退期になった時に、「人と同じことをしていたら生き残れないぞ」って言われていました。

その一言があったおかげで、あ、人と違っていていいんだ、って。小学校1年生の時からそう思っていました。通知表には協調性がないって書かれていましたけど(笑)

この一言。なかなか子どもには言い続けられない。周りのお友達に合わせて、あまり目立たないように。という親がどうしても多くなる。

私ごとになってしまうが、私自身、親として葛藤してきた。他の子と違う行動をすることがいじめにつながったり、公立高校の受験で重視される内申点にも少なからず影響があった。人と違っていたっていいんだ!とわかっていながらも、「あなたらしくやればいい」とは、なかなか言えなかった。

それを一人娘にブレることなく言い続けていた粟生父を私は尊敬する。粟生さんのイノベーションの原点は間違いなくこの言葉にあったのだ。

結局自分の核をこの言葉が作ってくれました。自己肯定感みたいなところを父に教えてもらったのかなと。

自分の役割は何かを冷静に見極める

こうして中学に入学してすぐ、プログラミングの授業をきっかけに、エンジニアへの道を志すようになり、わずか15歳でアメリカにプログラミング留学。一人娘なのに!15歳なのに!

そして大学の研究室や社会に出てからの、天才的な仲間との出会いが、粟生さんのその後の仕事のやり方を大きく変えることになる。

とにかく研究室にすごいプログラムを書く男子がいるわけですよ。会社に入ってからも、美しいプログラムを早く書けて素晴らしいアプリケーションを作るエンジニアが周りにたくさんいたんです。私がやると6時間かかるけど、2時間で同じものを作っちゃう。

その時から、優秀なエンジニアの人たちに自分が作りたいものを作ってもらえばいいんだ、と切り替わったわけです。

それが1990年代後半だから、まだ通信回線もめちゃくちゃ遅かったので、人工知能といっても人間と同じように処理することは不可能だったんです。

それが今は、当時のコンピューターがスマホになって、ポケットに入っちゃうわけですよね。どんどんハードウエアが進化していて、このタイミングでAIやらなきゃ誰がやるの?私は素晴らしいプログラムを書くことはできないけど、未来のエンジニアの方と、日本初の課題や日本初のデータを使って、インターネットや携帯が普及したように、早くAI を普及させたい!と思って、AIのベンチャー「エクサウィザーズ」を創業したんです。

今ロボット事業のサポートをしているんですけど、人間の動きを模倣させたロボットを人手不足の工場に入れて、人に代わってロボットが一緒に働いてくれる環境を目指しています。

「かっこいい!!」客席からの掛け声に「ありがとうございます」と答える粟生さん。オトコマエなのに、憎いほど笑顔がキュートだ。

この笑顔と、初対面なのにどこかで会ったような、そんな親しみやすい人柄に多くの人が惹かれ、気づけば粟生ファンになっていた!という人がたくさんいるというのも頷ける。

東京にしかなかった「スナックかすがい」を「おもしろい人を紹介するから!名古屋でも!」とマスターの背中を押したのも、粟生さんだった。

こうして名古屋のスナックかすがいもオープンし、ここからもどんどん新しい結合を生み出していく。まさにイノベーティブな女性。

自分がやりたい!と思ったことにはアグレッシブにグイグイ進んでいく粟生さんは、やっぱりかっこいい!!紛れもなく私も粟生ファンのひとりになっていた。

一方で、学校ではちゃんと授業を受けていそうなのが笹原さん。

「私はめっちゃマジメでしたよ!」と笑う笹原さんは、粟生さんと同じく三重県で育ち、新卒で1995年にNTTドコモに入社。その4年後に世界に衝撃を与えることになるiモードの立ち上げ部署に所属していた。ところが、ご本人は、このiモードの部署への異動が嫌で号泣したという。

左遷!?号泣の辞令

入社後は、花形部署でサービスや商品の企画を担当していたんです。異動の辞令がおりたのが4年目でした。

異動先は、当時は何をやっているのかよくわからない、外部から転職してきた人がメインの変な部隊だったんです。これが後にiモードを生み出すことになるんですが、当時は完全に左遷だと思ってトイレで泣きました。部屋も本社のオフィスからちょっと離れたところにありましたし。

元の部署での仕事が好きだったことと、得体の知れない部署への異動で、初めて会社で泣いたという笹原さん。しかしこの部署で、iモードの生みの親となる夏野剛氏と松永真理氏と出会うことになる。

iモードが誕生すると、一気に社内で一番の注目部署に。異動前の部署の上司からは、「当たりだったね」と言われたとか。

iモードをやっている時は、別に私がすごくイケてたわけじゃなくて、単に売れていた部署にいただけなんです。私が企画したものもあったので、ちょっとはイケてるなと思ったことも正直ありましたけどね(笑)

ただ、異動してiモードが立ち上がったばかりの時は、本当に何もできなくて、上司と2人でiモードの携帯電話の仕様書を書いていたんですけど、上司はわかっていても、私は何もわかっていなくて、他の担当の人に何かを質問されても答えられなくて「使えねぇ」って言われました。

自分が心地いい環境は自分で作る

そこからめちゃくちゃ勉強したという笹原さん。誰よりも本を読み、仕様書の内容は隅々まで独学で完璧にマスターした。泣いて異動して、使えねーって言われて、そこで着火on!穏やかな語り口とは裏腹に、負けず嫌いの性格だったから、こんなことを面と向かって言われても辞めようと思ったことはなかったという。

さらに着火した炎が煌々と燃え滾るきっかけとなったのが、39歳でのMIT(米国マサチューセッツ工科大学)への留学だ。

海外志向ゼロ、入社当時のTOEICスコアは345点。いずれ昇進する際に英語力が問われるかもしれないと予測し、それに備えて細々と勉強していたおかげで690点まで上がったとは言え、留学なんて微塵も考えていなかった笹原さんに下った会社からの突然の留学の指名。

その声がけから1年半後にMITへ。周囲は34か国から来ているエリートばかりで、笹原さんだけ英語がでうまくコミュニケーションできない。この環境で一年間過ごすのは嫌だ!次の瞬間、仲間だった女子クラスメイト全員に必死でメールを送る。

「私は英語がうまく喋れません。でも皆さんとコミュニケーションを取りたいから力になってください」

これが友人らに伝わった。「弱みをちゃんと人に見せるって素晴らしい」と返事が来た。

アルゼンチンの子が私の手を引っ張って、一番前の席に一緒に座ってくれたんです。わからない言葉があったら、この紙に書けって紙を置いてくれて。

でも英語で書けっていわれても、書けるようだったらそもそもわかっているし。そして、母国語でコミュニケーションとりたくても、彼女はスペイン語だし(笑)。それでも一番前でずっと一緒に座ってくれて、後半はブラジル人の子が一緒に横に座ってくれて。もうソウルメイトですよ。

粟生さんが、自ら道を切り拓いて、違うところに進んでいくというタイプだとすると、笹原さんは外的要因というか、流れの中で新しい世界の扉を開けていくというタイプだ。

それでも、自ら女友達にメールを送ったのは、やはり「変わりたい!」という思いの強さからだった。今でも、この時の自分の行動は良かったと思っていると笹原さん。

サラリーマンである以上、どんな環境に置かれるかは、自分の意志ではどうにもならないことが多い。ただ、自分が居心地のいい場所でやりたいことをやろうと思うなら、自分で自分に着火しなければならない。相当勇気のいることだが、そうやって灯った炎は涙でも消えることはない。

相手に着火するために重要な合意形成

ここまではおふたり自身のことだったが、ここからベンチャー企業を立ち上げ、関わる中で、他人への着火方法について話をシフトチェンジ!

マスター豆彦さんからの「エクサウィザーズ」への転職希望者に対してのキラークエスチョンは?という問いに対して、粟生さんは「覚悟!」と即答。そしてこう続けた。

前職の話は一切しないでくれって言います。前のことを言われてもしようがないので。大事なのは今どうするか。次どうするかでしかないので、過去を引きずるのはやめてくれと必ず言いますね。

そしてあとは、嫁ブロック!転職する時に、奥さんや彼女が「そんな名の知れない会社に行かないで」って言うやつです。ベンチャーに来る時点で、奥さんを説得できないんだったら来ない方が絶対いいって言います。これ、結構重要なんですよ。

豆彦:無条件に着火、発火するわけじゃないんですね。

粟生:結構合意形成しているんですよ。後出しじゃんけんするつもりもないですから。着飾ってもしょうがないじゃないですか。

笹原:私は気持ちよく仕事がしたいから、徹底的に、本音で話します。若いときから、違う部の部長とか課長とかともそうしていました。時に喧嘩もしますから。ストレートな合意形成はお互いに大事なことです。

粟生:いいところも悪いところも含めて、それでも本人が納得してやってくれるかどうかですよね。

笹原:腑に落ちるっていうのが大事ですよね。

日本では「言わなくてもわかるだろう」という文化ゆえ、話し合う時間を重視していない。なるほど。留学経験のあるおふたりならではの意見に、他人への着火のヒントが垣間見える。そして笹原さんはこう続けた。

グローバルコミュニケーションでも、相手は自分と同じ背景じゃないことをちゃんと理解した上で、納得していないポイントがどこなのかというのを、自分のバイアスを外してちゃんと踏み込んで聞いてあげるのが大切だと思います。

最近、新卒で入ったアート系の金髪女子が異動してきたんです。2週間に1回は髪の色が変わる。日本の企業だとかなりユニークなタイプです。その子が上げてきた社内稟議書に目を通した時に、ちょっと理解ができない内容で。

それを彼女の目を見て、自分がおかしいと思ったところをきちんと言い切ったら、彼女は彼女としての考えを伝えてくれて。踏み込んだコミュニケーションではあったものの、彼女的にもそれが良かったようで、お互いの気持ちが通じたなって感じました。

ちゃんと向き合ってくれているということは伝わる。冒頭の質問事項にあった「ミレニアム世代の着火のツボ」って、相手を第一に思って、行き着くところまでは一緒に行くよという覚悟を決めることなのかもしれない。

「エベレスト・ヒャッホー」と「高尾山ゼーゼー」

今、新規事業をいろいろ創出することをやっている部署にいるんですけど、新規事業ってやっぱり楽しい気持ちでやらないと、と思って「エベレスト・ヒャッホー」というのを行動指針にしました。

エベレストのような高く険しい山にヒャッホーと言いながら登って行くような気持ちでがんばろう!って。

たとえば、誰かが何か提案した時、何かイマイチかなっと思った時は、「これはエベレスト・ヒャッホーではなくて、高尾山ゼーゼーじゃない?」って。

高尾山ゼーゼーって(笑)。ちなみ高尾山に馴染みのない名古屋の人には、粟生さんから、三重の朝熊山かなと。いやいや、名古屋の人なら、きっと猿投山ゼーゼーの方が馴染みがあるかもしれない。いずれも笹原さんが生み出した言葉。「つまんねえなあ」っと言われるより、「高尾山ゼーゼーじゃない」いや、「猿投山ゼーゼーじゃない」って言われた方が確かに、妙に納得して、じゃあ次!という気持ちになれる。

豆彦:これ皆さんで使っちゃいましょうよ。

笹原:ぜひぜひ使ってください。何ならステッカーがあるので必要な方はおっしゃってくださいね。

笹原さんのチームメンバーは、このステッカーをパソコンに貼っているそうだ。

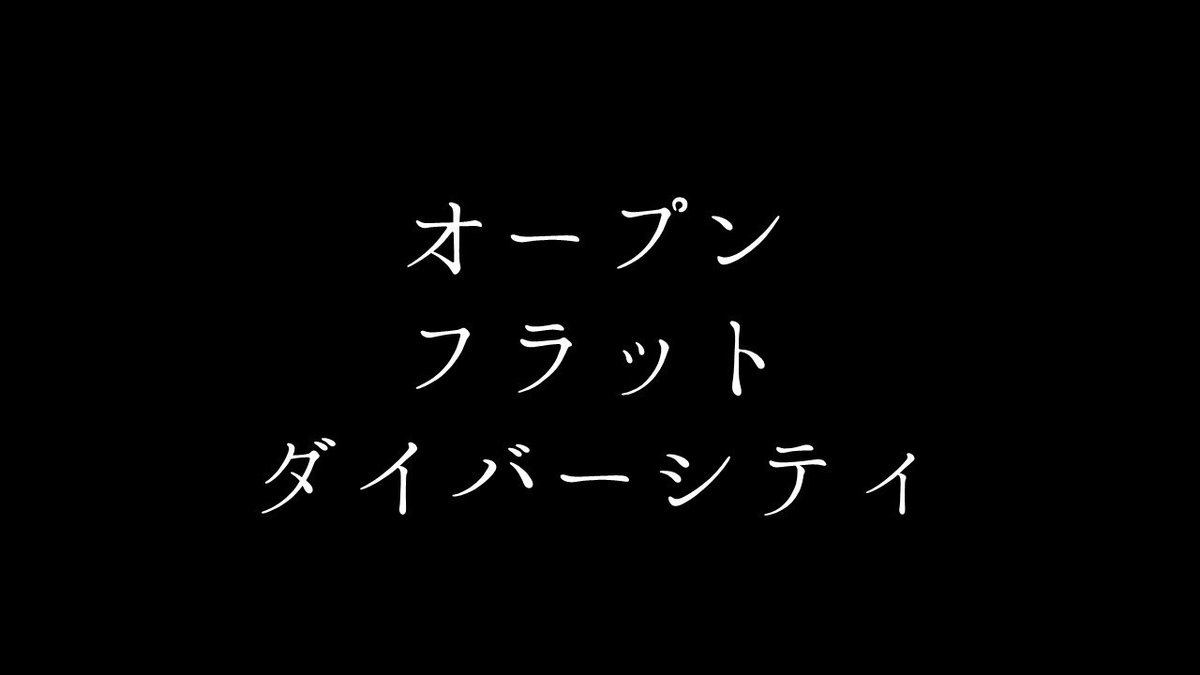

「常に見えるようにする、習慣化する」というのは、ビジネスでも有効とされていること。さらに、笹原さんの部署では、お互いが安心して意見が言えるオープンな状態になっているという。全員に発言権があって、役職に関係なくフラット。しかも、みんなそれぞれの人生背景が違うから、ダイバーシティを認め合う。この3つが揃って、新しい結合が生まれる。これこそがイノベーティブ!

「これ、声に出すってすごく大事で、声に出すと大きな力を持つんで、皆で唱和しましょうよ!」そう言うやいなや、マスターは皆に呼び掛けた。

いきますよ、オープン、フラット、ダイバーシティ。はいっ!

オープン!!フラット!!ダイバーシティ!!

オープン!!フラット!!ダイバーシティ!!

会場に皆の声が大きく響き渡る。何この一体感!何この高揚感!

最後に、マスターがお客さんに質問。「言われると嬉しい言葉を教えてください」と。

「よくがんばってるね」と言われると、心のガソリンがチャージされます。

「助かったよ」ですね。

「よくやった!」ですかね。

ここでマスターから「じゃあ、粟生さんは?何て言われたら嬉しいですか?」

粟生:最近は「おもしろいね」ですかね。なごのキャンパスがオープンして、ありがたいことに「粟生さんに会いたい」と言っていただくことが多くて「なぜ会いたいって言ってくれるんですかー?」って訊いてるんです。めんどくさいヤツですけど(笑)そしたら、「おもしろいから」って。自分は自分のことをおもしろいなんて思っていなかったんですけど、それが今は何より嬉しいですね。

笹原:私は何だろう?ヒャッホーは嬉しい。チームの子たちが自分のものにして使ってくれていて、「エベレスト・ヒャッホー」を説明してくれた時は嬉しかったですよ。

粟生:じゃあマスターは?

豆彦:人生だと「世の中をちょっとおもしろくしたね」ですね。仕事だったら「それ売れたね」かな。売れるね、じゃなくて。

ヒャッホー、ゼーゼー、オープン、フラット、ダイバーシティ、そしてイノベーション。なんだかたくさんのカタカナ言葉が出てきたが、言葉の力って思っている以上に大きい。

好きな言葉を身近に置いて、唱えて、自分を着火!相手に着火!

そして「ヒャッホー!」って笑いながら楽しそうに仕事をしていたら、きっとどんな大きな山だって、壁だって、意外とひょいっと越えられちゃうのかもしれない。

*****

ビールをご提供くださった人

この体験記を書いてくださった人

真下 智子さん|Mrs. Satoko Mashimo

フリー編集者・ライター。同志社大学社会学科新聞学専攻卒業。

食品メーカーの社員として、社内報を担当したことからライター業へ。ブライダル、旅行、企業広報誌と紙媒体からウエブまで、幅広い媒体に執筆。心の声を聞き出すインタビューをモットーに、これまで300人以上の人にインタビューを行ってきた。あんこと温泉をこよなく愛する、二児の母。温泉ソムリエ、温泉入浴指導員、温泉観光実践士。satchy@sc.dcns.ne.jp

この体験記の写真を撮ってくださった人

野村 優さん NOMY|Mr. Yu Nomura

昭和54年生まれ。岐阜県出身。人物、商品、建築、料理、映像などを撮影するプロカメラマン。大学でグラフィックデザインを学んだのち、レコード製作/販売会社、オンライン音楽配信会社、ECサイト運営会社を経て独立。野村優写真事務所を開設。2014年7月、「さぁ、みんなでカメラ楽しもう!」をテーマに「撮れる。魅せる。伝わる。カメラ講座」開始。岐阜、名古屋、東京、大阪、神戸ほか全国に展開中。

趣味は、ジャズのレコード収集、DJ、ハーブを使った料理、もうすぐ7歳の息子とカメラ散歩。

素敵、かっこいい、面白い。そう思った時がシャッターチャンス。

その気持ちが写真に写り込むように。

https://www.facebook.com/yu.nomura.92

いいなと思ったら応援しよう!