スナックかすがい in 名古屋 第三夜「街の復活仕掛人」体験記

Text by 真下 智子 | Satoko Mashimo

Photo by 野村 優 | Yu Nomura

Beer by キリンビール|Kirin Brewery Company, Limited

令和となって初めて新しい年を迎えた1月。昨年の秋から毎月第1水曜日の夜に開店する「スナックかすがい名古屋店」も、3回目となった。回を重ねるごとに参加者も増え、この日は過去最高数!開店前から続々と会場に吸い込まれていく。

「スナックかすがい」って何?

そもそも「スナックかすがい」とは、名古屋人なら一度は耳にしたことがあるであろう、あの軽快なメロディ〜♪「かす〜がい〜のグリーンまめっ!」の春日井製菓が、月に1日だけ、しかも2時間だけの究極の期間限定店舗だ。場所は名古屋駅から徒歩10分ほどの、廃校となった那古野小学校の職員室というのも興味をそそる。スナックのメニューは、ビール飲み放題!グリーン豆食べ放題!という潔さで、来客者はIDストラップならぬ、“豆ストラップ”を首からぶら下げ、片手に豆を、片手にビールが持ち、食べながら、飲みながら、店内を縦横無尽に動き回る。フットワークの良い客人が集結するという、とにかくちょっと変わった店なのだ。

さらに蝶ネクタイの似合うマスターが、ちょっと気になる2人と、ちょっと気になる話題で盛り上がっているのを聞けちゃうというのだから、お得が大好きな名古屋人にはたまらない。

「こんなお得でおもしろいスナック、他にないでしょー」。

とにかく周囲に言いたいのが名古屋人!

「ねえ、ねえ、おもしろかったでしょー」。

共感を求めたがるのも名古屋人!

こうして客が客を呼び、この日は100名の満員御礼!キャンセル待ちまで出たとのこと。そして今回は、噂を聞きつけたテレビ愛知のカメラも潜入!恐るべし「スナックかすがい」人気。

ところで、「スナックかすがい」の店名だが、もちろん春日井製菓の「かすがい」に由来するものだが、この社名、誤解している人が多いようなので、少しだけ。実は本社が春日井市にあるからではない。創業家が春日井さんだからだ。ちなみに、創業地は名古屋。工場は春日井市にある。ちょっとややこしいが、100周年を迎える、名古屋が誇る老舗製菓メーカーだ。

もうひとつ、この店名には大事な意味がある。それが「子はかすがい」ということわざの「かすがい」だ。漢字では「鎹」と書き、もともと建築資材のこと。縦と横の柱をつなぐコの字型の釘で、かすがう=人と人が繋がるという意味を込めている。

さらに、店内で働くスタッフは春日井製菓の社員の皆さん。ちょっぴりぎこちない接客だが、そんなところにもこのスナックの居心地の良さを感じてしまう。スタッフも客人とかすがうことを楽しんでいる!という一体感があるからだろう。

さて、参加者たちは、受付で豆をもらい、カウンターに並ぶビールを手に、店内を見渡す。「ご無沙汰です!」「え、こんなところでお会いするとは!」。すでに名刺交換を始めているグループも。あっという間に100名の参加者で店内は埋め尽くされた。会場は、常連客で賑わうスナックの雰囲気そのものだ。回を重ねるごとに盛り上がっていく会場をぼんやり眺めながら、こんなにたくさんの人が集まってくれて、繁盛店になってよかったよかった!とにんまり。

ちなみに、筆者はスナックかすがいのオーナーでも、春日井製菓の社員でもない。たまたまお声がけいただき、スナックかすがいなごの店の体験記を第1回目から書かせてもらっている、いわばよそ者。それなのに、昔から通っている贔屓の店を見守るような、完全に近所のおばちゃん状態だ。

職員室に掛けられた時計で18時30分。

マスター豆彦さんの掛け声とともに今宵も開店だ。

「カンパ〜イ」

さて、今回のちょっと気になる話題がこちら。

名古屋市内にある商店街を中心に、街の活性化とは?がテーマ。

名古屋市内の商店街といえば、大須や円頓寺、覚王山、長者町、大曽根などなど、ふと思い浮かぶものだけでも結構あるものだ。最近、若手をメインに、新しい取り組みをしている商店街も増えているようで、とある旅行雑誌でも「商店街さんぽ」なる企画が読者から高い支持を得ているそうだ。

商店街といえば、コロッケ、玉せん、団子を頬張りながら家路に着く。そんな日常が目に浮かぶが、今や日本中の観光地で流行りの「食べ歩き」は、実は商店街のこの楽しさの追体験ではないかと思う。

「おまたせ!」と揚げたてのコロッケを手渡す肉屋のおじちゃんが、ハフハフしながら食べる子どもをニコニコ見守る。なんかあったかい。時代が変わっても、世代に関係なく、きっとみんなが好きな光景だろう。

共通項は“マチヅクリ”

今回のゲストのお一人目は、岡本ナオトさん。

生まれも育ちも神奈川県。高校までプロ野球選手をまじめに目指していたという野球少年だったが…。当時の部室に書いてあった落書き「人生のレギュラーになれ」を座右の銘に、デザインを中心に様々な事業を展開。スナックかすがいの会場でもある「なごのキャンパス」の運営陣のひとりでもある。

「岡本さんはデザイン会社の社長さんで…」とマスターが始めると、「いやいや、デザインをやっていますけど、デザイン会社って言ったことは一度もないんです」という岡本さん。

岡本:クライアントさんの課題を聞いた時に、たとえば僕がウェブサイトの制作会社ですよって言ったら、ウェブサイトを作るしかないじゃないですか。

この案件は、ウェブサイトはいらないなと思っても、作らなくちゃいけない。それが嫌なんです。お客さんから課題を聞いて、ウェブがいらないと思ったら、ウェブなんかいらないよって言いたいんです。だからデザイン会社とかウェブサイトの制作会社って言ってこなかったんです。

結局、何か課題に対して、僕が改善、解決方法を見つけることができて、それを提案してプロデュースできるならお引き受けするというスタンスでやってきた結果、何だかいろいろやることになって、今があるって感じなんです。

岡本さんが手掛けている事業の柱は「デザイン」「ボウサイ」「マチヅクリ」「スポーツ」の4つ。プロラグビー選手のウェブサイトを作ったり、赤十字社と小中学校の防災教材となるすごろくを企画制作したり。そして今夜のメインディッシュのマチヅクリ。これが、もうひとりのゲスト、田尾さんとの共通項だ。

そしてお相手の田尾大介さんは、山口県出身。80年もの間、円頓寺商店街で名古屋人に愛され続けていた老舗喫茶店「西アサヒ」を復活させた方との紹介に、「へー!そうなんだ!」と大きく頷く参加者たち。「西アサヒ」といえば、名物タマゴサンドの店。惜しまれながら閉店した「西アサヒ」を引継いだ田尾さんは、「なごのや」と店名を改ため、喫茶店はもちろん宿泊施設も併設。インバウンド向けツアーサービスの提供を手掛けている。現在は円頓寺商店街振興組合の理事長として、商店街全体の活性化にも力を注いでいる。

マスター:僕、この前泊まりに行ったんです。スタッフの女性がめちゃくちゃホスピタリティに溢れていて、何でこんなに楽しそうに仕事をやっているんだろうって思いました。感じがいいんですよね。

田尾:近所のおじいちゃんとか、子どもとか、赤ちゃんとか、本当にいろいろな人が来るんです。誰が来ても居心地がいいようにしたいので、変にご丁寧な接客みたいなものもないんです。ただ、来た方が自由に過ごしてもらいながら、「近所にどこかいいお店ないかな?」って聞かれたらいつでも案内できたり、「名古屋でちょっと遊びたいんだけど」っていう人には、何がやりたいのか聞いて、案内したり。旅の一番の思い出って、地元の人と触れ合うことじゃないかと思うんです。その役目を担うのがうちのスタッフで、お出迎えしているという感じですかね。

それにしても、このスライド…(笑)。

スナックかすがいで投影されるスライドは、マスターがリサーチして作られていて、ゲストには事前に一切知らされない。予定調和がおもしろくないからとのいう意図からだ。よって、話の展開もトークもすべてアドリブ。飲みながら、つまみながらのスナックだから、当然といえば当然なのだが、どっちの方向に話が進んでいくのかわからないライブ感に、みんながワクワクさせられるのだ。

恒例!かすがいタイム

おふたりの紹介が終わり、ここから「かすがいタイム」。よーいスタート!で、初めて会う人だけでグループを作って自己紹介する。

名刺交換から始まり、会社のこと、仕事のこと、趣味のことで話が盛り上がったり、

立っているグループもあれば、座って真剣に話し込んじゃうグループもあったり、

あっという間に意気投合して、握手までしちゃう人たちがいたり、

そして、こちらはすっかりリラックスして、かすがっているマスターとゲストのおふたり。何はともあれ、この8分間が、会場を温めていく。

コミュニティの再生と創造

いよいよこの日のテーマ『街の復活仕掛け人』のトークがスタート。まずはスライドを使って、マスター豆彦さんが、日本の商店街の現況を説明する。

日本の商店街の数はざっと1万4千ほど。そのうちのおよそ7割が衰退しているか、衰退の恐れがある状態だ。そんな中、今回、田尾さんが関わっている円頓寺商店街は、わずか6%ほどの「繁栄の兆しがある」もしくは「繁栄している」の中に入っているのでは?というのがマスターの意見だ。

それに対して、田尾さんの意見は、「そんなに繁栄しているとは言えない。厳しいことには変わりはない」と。実際、会場内で円頓寺商店街に行ったことのない人?と聞くと、意外に多くの人が手を挙げた。

そもそも円頓寺商店街のはじまりは、徳川家康の時代にまで遡る。家康が、清州から名古屋に拠点を移す時についてきた町人や商人が作った町で、名古屋で一番古い商店街と言われている。かつては市電が近くを走り、昭和40年代までは50店舗以上が軒を連ねて賑わいを見せていたものの、市電の廃止や消費スタイルの変化、さらに後継者不足などの要因が重なり、平成に入ると店舗数も半減以下に。

かつての賑わいもどこへやら。どこにでもあるシャッター街となってしまったのだ。

そこから、円頓寺の魅力を残したい!と若手商店主や地域のファンが立ち上がった。その一人が建築家・市原正人さん。名古屋市内にある大曽根商店街の近くで生まれ育ち、商店街が大好きだった市原さんが、空き店舗と空き家のリノベーションを手がけ、商店街の再生プロジェクトがスタートしたのが10年前。「昔から変わらない」空気感を、リノベーションという手法で残すことで、どこか懐かしい、ほっこりする街へと生まれ変わった。

市原さんが、この商店街にどうしてもなくてはならない店と考えたのが、「西アサヒ」だったのだ。閉店してしまった「西アサヒ」をリノベーションし、後継者として田尾さんに白羽の矢が立った。

田尾:これ、うちの会社のツーリズムデザイナーズの理念なんです。僕のやっている活動は、すべてこれを目標にしていて、これを成し遂げるためにすべての事業をやっています。

まず、ここからすぐ近くの円頓寺商店街で、「なごのや」というゲストハウスと喫茶店が融合した店をやっています。もともと地域の人に愛されていた老舗喫茶店を引き継いで、5年前にオープンしたもので、名物のタマゴサンドも復活させました。

さらに2階の住居だったところを宿泊施設にしたら、日本の各地から、さらに地球の裏側からも、円頓寺商店街に来てくれるようになったんです。そこで、旅行会社を作り、外国人向けの名古屋市内ツアーを企画・運営を始めました。皆さんが海外に行って参加するオプショナルツアーの名古屋版みたいなものです。

少しずつ参加者が増えていって、今は年間1,000人ぐらいのお客さんを請け負っています。たとえば、円頓寺の食べ歩きとか、柳橋の魚市場で買い出しして、うちの宿にあるキッチンでの寿司づくり体験。スーパーに買い物に行って、名古屋めしの作り方を宿で教えるなど、喫茶店とゲストハウスから、人と文化をつないでいきたいなあと思っています。

嬉しいことに、2013年に始めた「秋のパリ祭」は年々、盛況になっていますし、七夕まつりも60年以上続けており、随分活気が出てきて、変わってきているんです。私、今、円頓寺商店街の理事長やっていまして、商店街を盛り上げていますので、皆さんぜひ来てください!

続いては岡本さんの「マチヅクリ」の話へ。

岡本さんが手掛けているのは、「三ツ川タウンプロジェクト」だ。三ツ川という地名は存在しない。名古屋市西区上小田井のエリアを名付けたもので、庄内川・新川・矢田川の3本の川に挟まれていることに由来する。

岡本:地元の不動産オーナーからの依頼でした。このエリアは歴史があり、古くからの人との繋がりも残っています。それが、名古屋駅や栄のベッドタウンとしての機能が目立つようになり、ここからただ仕事に行って、帰って来て寝るだけの場所になってしまっているんです。

街にあった商店がどんどん衰退してしまって、街の魅力がどんどんなくなってしまうんじゃないかと、相談を持ちかけられたところからスタートしました。

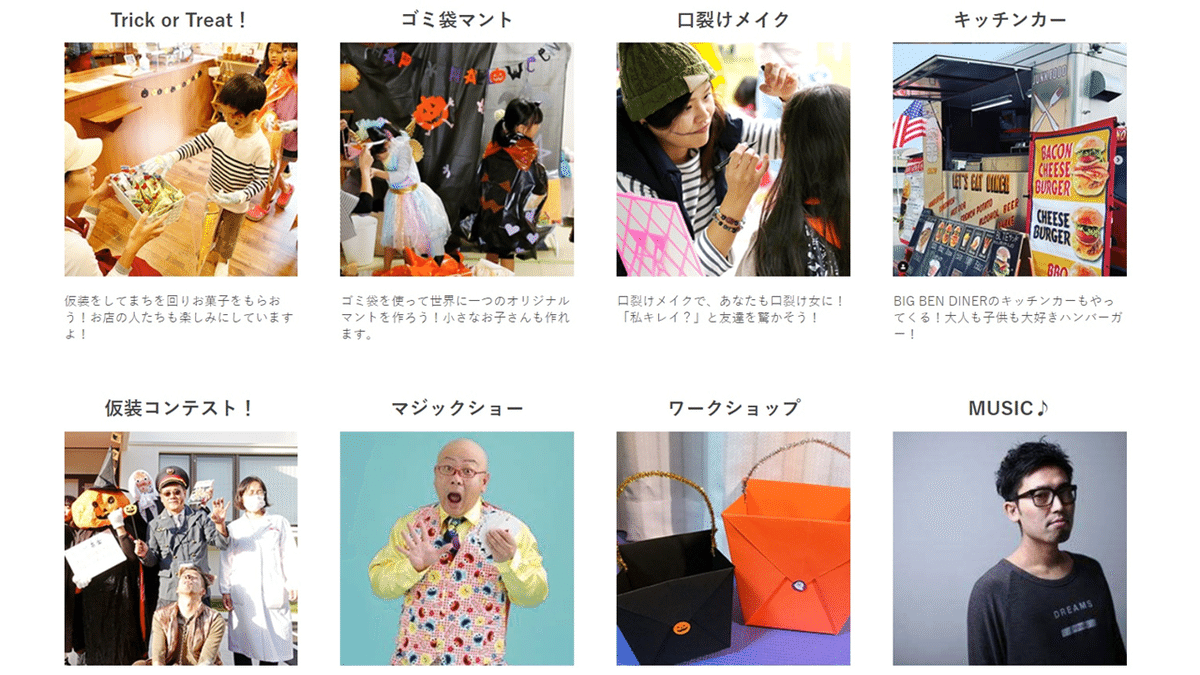

岡本さんは、地域のみんなで楽しめるハロウィンイベントを企画したり、三ツ川の歴史を語り継ぐオリジナルカルタを作って、カルタ大会を開催。他にも商店街マップを地元の大学生と一緒に作るなど、多くの人を巻き込んだ賑やかなイベントを次々と繰り広げている。

ところで、マチヅクリでなぜハロウィン?というマスターからの質問が。

岡本:もともとこのエリアには5つの公園があって、8月になると毎週一つずつの公園で盆踊りが順番に行われるんです。昔から地域の人たちが参加していて、人とのつながりが強いんです。

それが、新しいマンションがどんどん建つと、若いご夫婦が住むようになって、人口構成分布が変わってきたんです。子供も増えていますし。そんな中で、これまでの地域のつながりがあるところに新しい人が来ても、なかなかそのコミュニティには入れないんですよ。だから、そういうコミュニティの受け皿になるようなイベントを作ろうということで、「三ツ川ハロウィン」を行ったんです。

マスター:確かに、スナックでも常連さんだけの店って、やっぱり入りにくいですもんね。だから、新しい人も入りやすいお祭りとか、新しいイベントを作っちゃうってことですよね。

よそ者が見せる本気

自分の地元のためにと、街の活性化に心血注ぐというのであれば理解もできるが、田尾さんも岡本さんも、まったくのよそ者だ。おふたりとも、たまたま声をかけられたからと簡単に答えるが、想像以上に大変であろう街の活性化事業なぜ引き受けたのか?

岡本:僕は、マチヅクリを引き受ける時にルールを決めているんです。街の人が本気であることが大前提。例えば、助成金が下りて、コンサルタントが雇われて、街に来て、1年ぐらい何かやりたいことをやって、いなくなっちゃう。そんな悲惨な現状をたくさん見てきました。

これって、コンサルも悪いんですけど、結局街の人が本気じゃない。本気で自分たちの街を盛り上げようと思っていないから、こういうことが起きてしまうと思ってるんです。

田尾:本当、それはよくわかります。僕もいろいろなところに呼ばれて、お手伝いに行くんですけど、行政主導で場は作るけど、結局、関係者しか来ないとか。実際に動く事業者や街の人が不在ということはよくあります。ここが難しいところなんですよね。

マスター:街の人が本気じゃないって、その本気か本気じゃないかって、よそ者に言われたくない!ってなりませんか?

岡本:確かにそうなんです。だから、街の公式な重鎮たちに認めてもらった上で手掛けるというのが次のルールなんです。簡単に言えば、自治会長だったり町内会長なんですけど。

でも、三ツ川プロジェクトは、町内会にも自治会にも属していないんです。

マスター:え?どういうこと?

岡本:実は、公的資金はゼロなんです。なぜかと言うと、やっぱりアホなことをやらないと街は変わらないんです。ところが助成金とか入ってしまうと、そのルールの中で街を活性化しなければなりません。それって、すごく幅が狭くなってしまって、今までの殻を破れないんです。

いい意味で自分勝手にやれる組織体、コミュニティを作ることが街にとって重要だと思っているんです。だからどこにも属さない団体を作ったんです。ただ、街に認めてもらえないと、活動はできません。だから自治会長や町内会長を巻き込んで、やりたいことを応援してもらえる体制を作った上で、自由にやる。そういう体制づくりをしてきました。

マスター:自治会長とか町内会長とかが本気にならなかったら、やれないってことですよね。本気にならないケースってあると思うんですけど、どうやって本気にさせるんですか?

岡本:ケースバイケースなんですが、三ツ川に関しては、自治会長や町内会長が、特に若いひとたちにもっと街に関わってほしいという思いを持っていたんですね。

そこで僕がやった仕掛けは、外部からまちづくりに興味のある若い人を呼んでの街歩きでした。ワークショップという形で。この街にこんなものがあったら楽しいよねという発表するコンテストを開いて、その審査員に自治会長と町内会長になってもらったんです。

外から来た若い子が、この街にこんなものがあったらいいんじゃないかって発表すると、自治会長たちは、「この地域のことを、こんな若い人が真剣に考えてくれてありがたい。ぜひ応援したい」と言ってくれたんです。それ以来、4年経ちましたが、自由にやらせてもらっているという感じです。

ここで、1人の参加者がすっと手を挙げた。

「どうしてその地域の人でもないのに、そんなに情熱を持てるんですか?」

マイクを質問者に手渡すと、すっと客席の隅っこに座るマスター。ゲストと参加者が「かすがう」ことを常に考えている想いが感じられる。

岡本:三ツ川でいうと、公的資金が入っていないんです。だから街の人が僕を雇って、お金を払っているという形になるんですよ。それって、もう街の人は本気ですよね。

結局鏡の法則で、向こうが本気出されると僕も本気でやるしかない。ただそれだけですね。もちろん、そうじゃない人もいますけど、何でも最初の1人ってすごく尊いと思いません?最初に本気になった人のフォロワーに、誰がなれるかってすごく大事だと思っていて、僕がそのフォロワーになれればいいなと思ったからやっているんです。最初は、その人の情熱についていく感じですね。

田尾:円頓寺の場合は、10年以上前に、すでに三ツ川みたいな形で「那古野下町衆」というチームがあって、リノベーションも少しずつ進めていた先駆者のメンバーがいました。僕はそこに入ってお手伝いをするという関わりからスタートしているので、その先駆者たちがすごいと思いますね。既存の組織ではどうにもならないから、外の人を交えた別の有志の組織体を作って、活動を始めたんですから。僕はフォロワーのつもりで入ったんです。それが今、なぜか理事長になっていますけど(笑)。

質問者:最初に情熱ありきの人たちがいて、そこに優秀なおふたりが入って、作っていったみたいな感じですかね。

岡本:優秀かどうかは分からないですけど、僕たちがやっているようなことをやっている人が圧倒的に世の中に少ないんです。いわゆる中間支援みたいなことをやれる人が。

結局、ビジネスとして成り立ちにくいからなのだろう。ましてや助成金などを使わない状況であれば。

「僕はちょっと違うかも。僕は自分の人生をかけてやっているんですよね。そうじゃないと気が済まない」。「それカッコいい!」と会場から声がかかる。

田尾:ありがとうございます。僕は山口の田舎者なので、街は活性化しないといけないという思いが根底の部分にあって、田舎を盛り上げて、たくさんの人に来てほしい。それだけなんです。

確かに、地元がどんどんなくなっていくのは寂しい。誰もが地元を元気にしたいと思っている。でも思いだけで、簡単に叶えられるものではないこともわかっている。それだけに、おふたりに今の活動の先々の見通しについて、気になるところだ。そんな思いを代弁してくれる、別の参加者が立ち上がった。

参加者:将来性はどうなんですか?

岡本:正解はわかりません。なぜかというと、ハードのマチヅクリは昔からありました。でもソフトのマチヅクリって言われるようになってからは、そんなに時間が経っていないんです。街によっていろいろなケースがあるので、こうしたら成功する、という正解は分からないんです。目の前で、賑わってきたなあって感じることを一つずつ積み上げていく。それしかないんじゃないかなあって思って僕はやっています。

こんな参加者とゲストとの自然な掛け合いが(マスターが交代してしまっていたけど!?)、今回のテーマの核へと近づけていく。会場全体がどんどん熱を帯びてきているのが、ビシバシと伝わってきた。おもしろい!

名古屋は排他的!?

ここで突如、マスター豆彦さんが立ち上がり、「街は何で元気がなくなっちゃうんですかね」とポソっと呟いた。復活するにはどうしたらいのかの逆アプローチ。

すぐに田尾さんは、「人がいなくなるからじゃないか。人が住んだり、来たりする理由がなくなって、人がいなくなるから。人の数が減るから元気がなくなる」と答えた。「街って人でできているんで。」

一方の岡本さんは、街の元気がなくなったんじゃないと。人がいなくなっただけ。どこかに人がいて、それぞれは情熱を持っていたり、楽しいとか嬉しいとか言いながら、元気にやっている。それがある一カ所に集中しなくなったという状況ではないかと。

「前から人がいないところでは、元気がなくなったねとは言われないですからね」。とマスター。

ここからの展開がマスターがマスターたる所以!

マスター:皆さん、一度ちょっと考えてみてほしいんですけど、街っていうのをうちの会社って置き換えてみたら、どうなるかなって。はい!目があったので…あなたの会社は元気ですか?元気ってどういう状態ですか?」

参加者:うちの会社は元気ですよ。元気って、コミュニケーションが活発で、やりたいことをやっている人がいることじゃないかと思います。

やりたいことをやっている人は楽しそうな空気をまとっている。自然と笑顔も出てきて、笑い声が聞こえてきたり。そんな状態を元気があるって言えるのかもしれない。でも、やっぱりふわっとしていて、わかるようでわからない。あるようでない正解。そんな成り行きも楽しむのも、このスナックかすがいの魅力だ。

ここで、再びおふたりの「なぜ?」に迫っていく。今日は「?」が多い。それだけ魅力的なおふたりということなのだが。

おふたりとも名古屋の人ではない。田尾さんは山口生まれ、山口育ち。大学で大阪に出て、その後はカリフォルニアに渡って、今は名古屋。

岡本さんは、生まれも育ちも神奈川県。名古屋に来たのは就職がきっかけ。そこから20年ほど名古屋に住んでいる。

そんなよそ者のふたりが、新しい地域の名付け親になったり、名古屋人に愛され続けていた老舗を引き継いだり、こうした活動の裏には、地元民ではない苦労があるのでは?ときっと誰もが思うはずだ。ましてや、排他的と言われる、大きな田舎・名古屋だ。

田尾:僕は山口の田舎モンなので、田舎のコミュニティとか近所付き合いとか、濃厚なところで生まれ育っています。それと同じようなことを、今もやっている感じです。

都会へ出て仕事もしましたけど、知らない人に紛れて、ただただ競争社会で生きるっていうのが、どうにもしんどくて。向いていなかったんですね。

円頓寺は名古屋駅も近いし、周囲には大きなビルもたくさんあるけど、一歩商店街に入れば、隣の肉屋のおじいちゃんと話ながら商売したり、商店街の会合では、商店主が集まってワイワイやったり、時にはおじいちゃんに捕まって、長話の相手をさせられたり。なんかこういう場所なら、自分で商売や会社をやり続けられるんじゃないかって。それが嬉しいと思えるんです。

“田舎”ならではの苦労は普通にありますが、ここだからっていう苦労じゃないですね。正直、人付き合いとかめんどくさいと思うこともありますよ。たとえば、挨拶でも順番を間違えると大変とか、どこどこの人のところの敷地は、ちょっとでも入ると文句を言われるから気を付けろとか(笑)。そういうのはどこにでもあるものです。でもそれがコミュニティで生きるってことなので、苦にはならないです。

マスター:田尾さんにとっては、円頓寺は生まれ育った場所と同じような“田舎”だから?

田尾:そうですね。円頓寺には田舎のコミュニティがあります。ただ都会でもあるんですよ。都会なのに田舎のコミュニティで過ごせるというところがメリットじゃないですか。

岡本:よそ者だからって、苦労したことはないです。名古屋は排他的って言われますけど、そんなこと全然感じたことないですよ。めちゃくちゃ温かい土地だと思いますよ。

田尾:そうそう、僕も織田家の血を引いているわけでも、円頓寺のどこかの老舗の末裔でもないわけで。それでも今理事長ですからね。いいよ!いいよ!やって!やって!て言われましたから。意外に受け入れてくれるところもあって、排他的って感じたことないんです。

名古屋の人って、都会に住んでいるという感覚がないんじゃないですかね。大いなる田舎って自分たちも思っているみたいなところがあって。そこに変な商売っけのある人がポン!って入ってきたりすると嫌がるけど、同じ立ち位置でやってくれる人を、毛嫌いすることはないんじゃないですかね。

ここで、マスター豆彦さんから、「名古屋市内にあるのに田舎のコミュニティを継続できる理由を知りたい」と。

田尾:商店街のおもしろいところで、商店街って皆さんにとってはお店かもしれないけど、お店をやっている人にとっては家なんです。家で商売をやっているから、お店でも会社でも家でもあるわけ。

だから商店街の店主の集まりでは商売のことを考えて話し合うけど、その1時間後に、町内会の集まりで回覧板とか、ゴミ当番とか、婦人会とか、同時にやっているんですよ。地域コミュニティとしての機能が残っていて、それを引っ張っていくことが商店街の役割でもあるんでしょうね。

そこに生まれ育った人がそのまま商売している地域なんですよ。商売の人の顔と、住んでいる住民の顔の両方あるところが、ここのコミュニティのおもしろさであり、田舎を感じるところなんじゃないですかね。

ここで、別の参加者から声が上がる。

「商店街がひとつの家であるということですけど、うがってみている人たちを本気にさせるにはどうすればいいんですか?私の地元では町内会長の押し付け合いで、みんなガタガタで」と、何やら切実な悩みのようだ。

こういう客席からのジャンプインがこの夜の特徴で、さらにトークは熱気を帯びていく。

岡本:何かやろうと提案した時に、10人中10人にいいね、と言われる方がちょっと不自然じゃないですか? 3割がOKで、7割はいいか悪いかよくわからないけど、ちょっと文句でも言っておこうか、ぐらいが自然だと思うんです。その3割の人を動かして、少しだけ潮目を変えていくみたいな感じですね。今は町内会長の押し付け合いみたいですけど、街のためだったらやってもいいよっていう人が出てくるような、そんな潮目に変えてみる。そんな感覚ですね。

主役にならない

岡本さんは、25歳の時に洗礼を受けたクリスチャンだ。すべての行動の原点は、お隣の人が困っていたら、自分ができることをやりたいという気持ちだと。その人の役に立てて、喜んでもらえることが何より嬉しいと静かに語った。

これは田尾さんにも共通していることで、絶対に主役は嫌だ!主役になるつもりはまったくないと断言する。たまたま今は商店街の理事長だが、それも周囲からやってくれと言われ、みんなが喜んでくれるのならと引き受けた。でも本当はこういう役仕事は苦手意識が強いと。

田尾:他の仕事も全然主役になるような商売じゃないです。旅の手配屋みたいなものです。裏で確認したり、手配したり、日程調整したり。

喫茶店も、みんなが楽しく交流できるように料理を作ったり、皿を洗ったり。宿だって、掃除をして、予約の確認をしているだけで。そういうことがやりたいんです。みんなが喜んでいるなって感じるのが嬉しくて。

岡本:僕も主役とかどうでもいいんですけど、プロジェクトを一過性のものにしないためにも主役になってはいけないと思っています。僕はあくまでも初動のための人間であって、あとは街の人にそのバトンを渡して、街の人たちに任せないといけないという気持ちでいます。

継続という意味では、人をちゃんと雇って給料を払うだけのビジネスとして利益を出すことはマストだと田尾さん。事業として考えずに、聞こえのいいコミュニティスペースとか作ると、2、3年後にはなくなっている。起業家の立場から見ると、失敗している事例は、事業としての精度が足りていないものが多い、と。

田尾:僕の事業で精度を上げるという観点から考えると、箱物のビジネスって立地が8割なんです。名古屋駅から徒歩圏内という立地なら宿泊事業は成り立つだろうとか、ゲストハウスという宿泊形態は世界ではスタンダートだけど、日本ではまだ少ない。特に名古屋は少ないから、利用するお客さんは増えるんじゃないだろうかとか。ビジネス的な分析と経営計画は立ててやっていますね。

岡本:僕も会社を経営しているので、当然給料を払えることは大前提ですけど、僕の場合は余剰の部分はボランティアでもいいと思っているんです。ボランティアだからこそ生まれるものもあるんですよね。

たとえば、僕は大ナゴヤ大学というボランティアによる活動を立ち上げて、10年間ほどやってきました。ボランティアだったから、名古屋市や愛知県の行政の皆さんが、話を聞いてくれたんです。お金が関わらないからこそ生まれるコミュニティみたいなものもあって。だから僕はハイブリッドでやりたいと考えています。

ここで参加者から出たのが、「対価」というキーワード。

もちろん、ビジネスとして成立するための対価としての活動と、街を活性化できれば、お金は儲からなくても嬉しいという対価もある。対価の作り方についても、おふたりが答えてくれた。

田尾:ボランティアの方にもたくさん来てもらっています。民間外交官みたいなイメージで、働いてもらいたいと思っているんです。英語を使ったり、いろいろな国の人の文化に触れたり、自分の仕事をしながら、休みの日に日常生活にはない出会いを求めている方に支えられています。そういう場を提供することで、代わりにお手伝いをしてもらっているという形ですね。

岡本:そうそう、ビジネスとボランティアというのを分けない。お金がないと生きていけないけど、でも幸せになる絶対条件ではないような気がしていて。

田尾:お金に置き換えるか、自分の時間に置き換えるか、いろいろあるけど、要するに、価値を作るってことなんです。人間にとっての価値を作る。そこにつながるかどうかだと思うんです。

誰にとっても価値のないものを作ってはダメだという認識ですね。

人が来たい、集まりたい、おもしろそうだから行ってみたい、関わってみたい、そんないろいろな価値を作り出すってことが大事なんだと思います。お金の対価も作るし、お金じゃない対価も作る。両方ないとみんなが行き交う場にはならないですから。

街が賑わうための要素は

話がどんどん盛り上がり、いよいよこの日の最終章へ。

「街が賑わうための要素は?」とマスターが参加者にマイクを向けた。

ヨッシーさん:個々の人が楽しいなって思えること。私が楽しいなって思えるのは、仕事の中で言うと、例えば上司とか会社、組織とかですね、自分が役に立ってるなって実感した時が一番楽しいなと。楽しそうだったら人が集まるし、そこに長くいたいと思いますから。

カオリさん:当事者たちが、とにかく楽しそうにしているっていうことが大事かな。他の人から見た時に、楽しそうでいいなって思ってもらえるかどうかが。いつもみんなが笑っているのと、あと声が高いこと。高い声でしゃべっていると楽しそうって感じになりますから。

タカちゃん:祭りだと思います。伝統的な祭りがある街。もちろんそれなりに資金がないとできないことだと思いますけど、伝統的じゃなくても新しい祭りを作るなら、今後どこでもやっていけるんじゃないかと。って私自身はお祭りの脇でちびちびやってるの好きですけど(笑)

ここでスナックかすがいもお開きの時間に。

ゲストと参加者とのテンポのいい掛け合いで、あっという間の2時間だった。

思えば私は名古屋市内の典型的な住宅地で生まれ育ち、大学で実家を出てから初めて商店街が身近になった。八百屋や肉屋で買い物をして、おまけをしてくれる魚屋のお兄ちゃんもいた。銭湯にも通った。一人暮らしでも楽しかった。

縁もゆかりもない、知人も誰もいない青森や鹿児島といった地方で子育てをしていた時も、近くにいつも商店街があった。店の人と話をして、買い物をして帰ってくると、なぜか元気になれた。

名古屋に戻って18年。お恥ずかしながら、円頓寺も三ツ川もちゃんと歩いたことがない。せっかくのご縁。次の休みにでもふらりと出かけてみよう。

-----

ビールをご提供くださった人

この体験記を書いてくださった人

真下 智子さん|Mrs. Satoko Mashimo

フリー編集者・ライター。同志社大学社会学科新聞学専攻卒業。

食品メーカーの社員として、社内報を担当したことからライター業へ。ブライダル、旅行、企業広報誌と紙媒体からウエブまで、幅広い媒体に執筆。心の声を聞き出すインタビューをモットーに、これまで300人以上の人にインタビューを行ってきた。あんこと温泉をこよなく愛する、二児の母。温泉ソムリエ、温泉入浴指導員、温泉観光実践士。satchy@sc.dcns.ne.jp

この体験記の写真を撮ってくださった人

野村 優さん NOMY|Mr. Yu Nomura

昭和54年生まれ。岐阜県出身。人物、商品、建築、料理、映像などを撮影するプロカメラマン。大学でグラフィックデザインを学んだのち、レコード製作/販売会社、オンライン音楽配信会社、ECサイト運営会社を経て独立。野村優写真事務所を開設。2014年7月、「さぁ、みんなでカメラ楽しもう!」をテーマに「撮れる。魅せる。伝わる。カメラ講座」開始。岐阜、名古屋、東京、大阪、神戸ほか全国に展開中。

趣味は、ジャズのレコード収集、DJ、ハーブを使った料理、もうすぐ7歳の息子とカメラ散歩。

素敵、かっこいい、面白い。そう思った時がシャッターチャンス。

その気持ちが写真に写り込むように。

https://www.facebook.com/yu.nomura.92

いいなと思ったら応援しよう!