【腹腔動脈の枝】原理原則を押さえよう!

上部消化管を栄養する腹腔動脈の枝は、いろんなところに向かってかなり複雑です。

「ちょっと複雑すぎてもう見たくないです(>_<)」

という方、分かります。

でも大丈夫。

原理原則さえ押さえれば、この枝分かれを理解することができるんです。

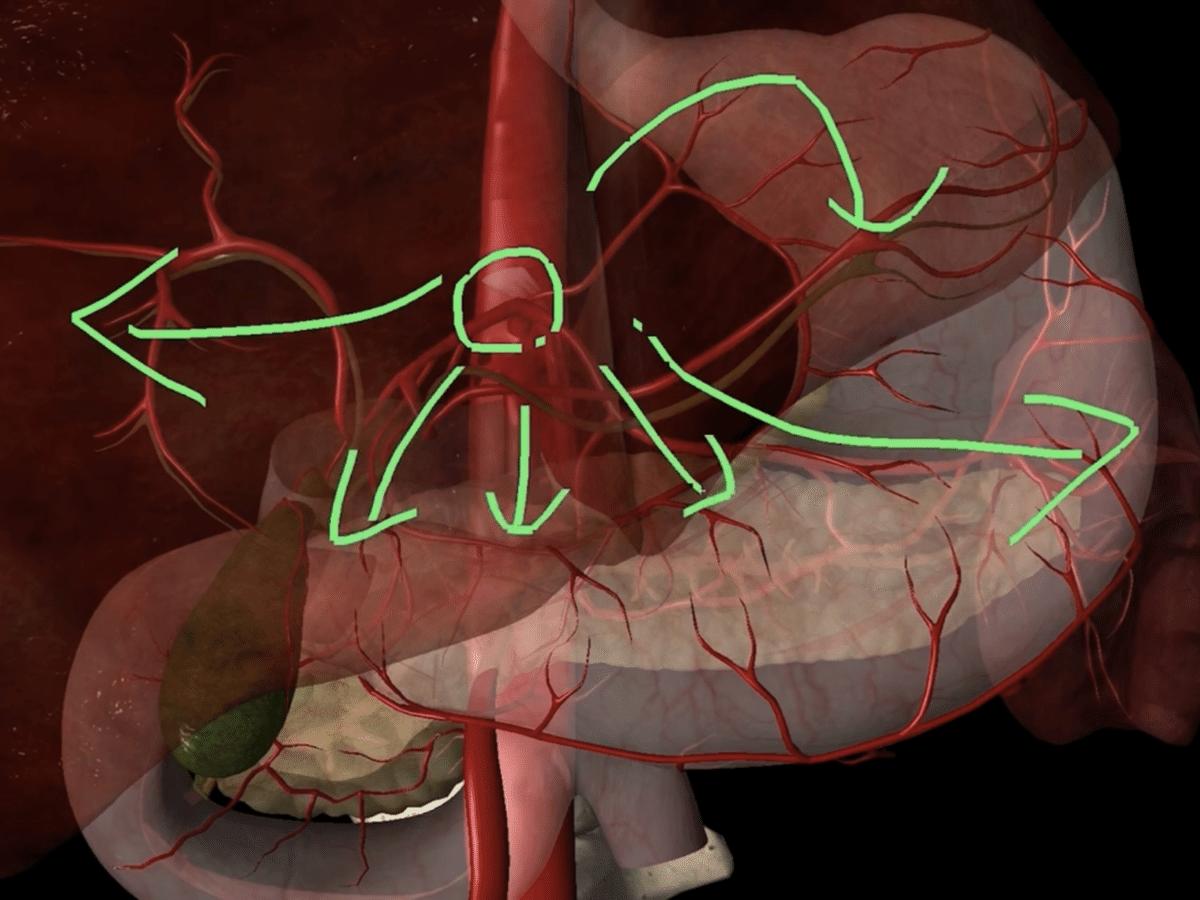

原理原則は、『右の終点肝臓、左の終点脾臓、遠回りが必要な胃、どこからでも行ける膵臓』です。

あとは基本的に近いところから枝が入っていきます。

では、見ていきましょう。

まず、腹腔動脈は教科書的には3本に分かれると記載されていますが、分かれた3本の太さは結構違います。

総肝動脈と脾動脈が太くて、左胃動脈は結構細くて、おまけみたいなもんですね(それは失礼)。

では、上腸間膜動脈や下腸間膜動脈はそのまま斜め前に(前下方に)降りていくことができるのに、腹腔動脈はなぜすぐ左右に分かれてしまうのか。

それはこの腹腔動脈の目の前に「網嚢(もうのう)」という血管が通れないスペースがあるからなんです。

なので、腹腔動脈はすぐ左右に分かれて、網嚢を避けていかないといけない。右側の肝臓に行く総肝動脈と、左側の脾臓に行く脾動脈に分かれるわけです。

そしておまけ的に左胃動脈が出てくるわけですが、分布先の胃の小弯はかなり近いところにあるので、「そのまま真っ直ぐ小弯に入っていけばいいじゃないか」と思うかもしれませんがこれもできない。

なぜなら網嚢があるから。

網嚢という、血管が通れないスペースがありますので左胃動脈は腹腔動脈の上の方から出て、遠回りをして胃の小弯に向かうわけです。

では、右側に出る総肝動脈からはどのような枝が出ていくかというと、この総肝動脈からまず最初に出るのは胃十二指腸動脈です。

胃および十二指腸に分布するから、胃十二指腸動脈。

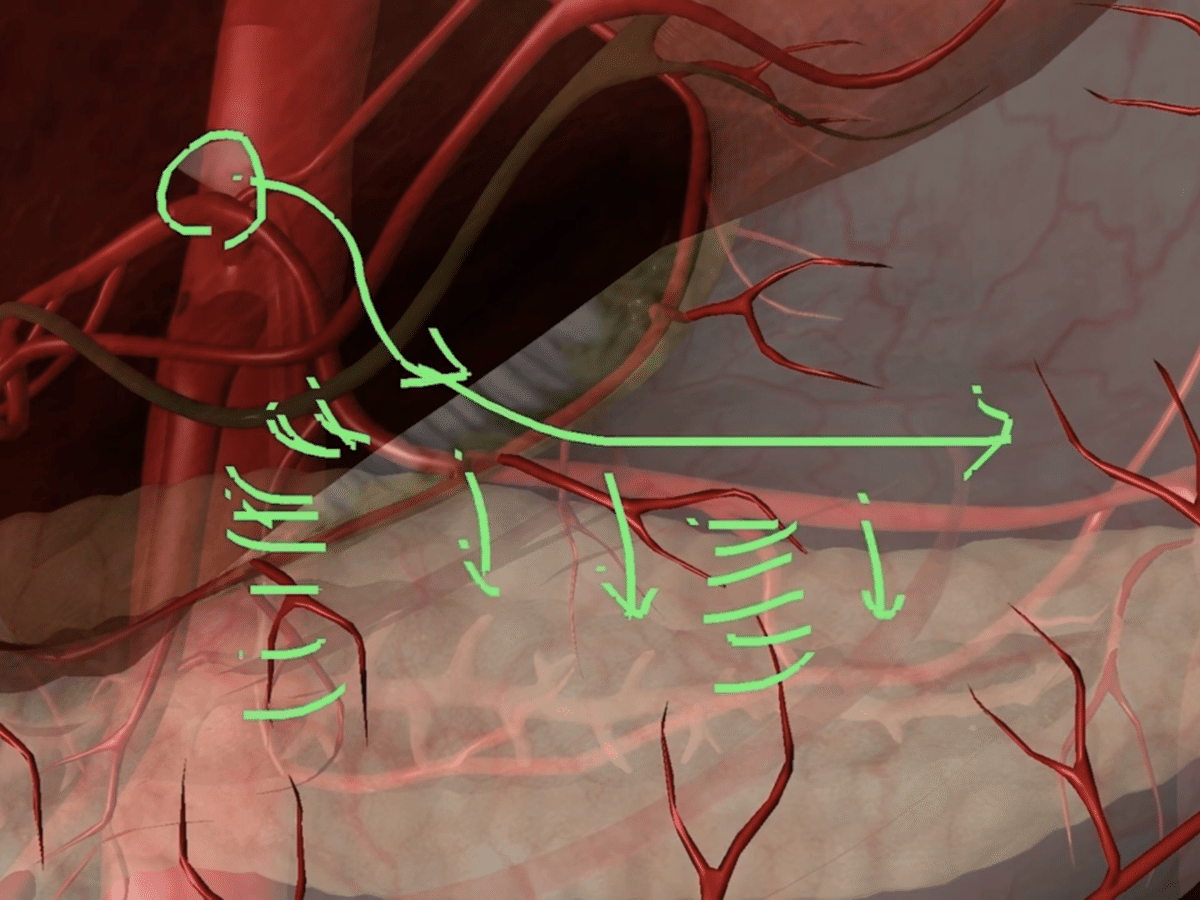

総肝動脈から分岐した胃十二指腸動脈は、下行して、右胃大網動脈という枝を出した後、膵臓と十二指腸に向かう上膵十二指腸動脈に枝分かれします。

総肝動脈から胃十二指腸動脈が分岐した後、その次に枝分かれするのが右胃動脈です。

今度は小弯の方に分布する枝です。

なので右胃動脈も右胃大網動脈も遠回りが必要。遠回りをして胃に分布しているわけです。

このように右胃動脈を分岐した後、やっとその先が固有肝動脈となります。

そして右と左の肝動脈に分かれていくわけです。

右の肝臓脈からは胆嚢の方に行く枝が出てきます。

胆嚢は肝臓の右葉の下に張り付いていますから、右の肝動脈から出るのは自然な流れかなと思います。

ここで名称についてですが、固有肝動脈になる前に、胃に行く血管とか膵臓に行く血管が含まれている部分というのは「総肝動脈」といいます。「総合」の「総」ですね。

総肝動脈にはいろんな結果が含まれているので、「総」というふうに名前についています。

しかし、胃に行く血管や膵臓に行く血管が枝分かれした後というのは、肝臓に固有の血流だけが通っていますので、「固有肝動脈」といいます。

では反対側、左側を見ていきましょう。

左側には、腹腔動脈から脾動脈が枝分かれして、その後、脾動脈から下方に分岐するのが膵臓に行く後膵動脈(背側膵動脈)という動脈です。

膵臓は胃の後ろ側にある網嚢よりもさらに後ろ側に、つまり大血管に近い方にありますので、網嚢を越える必要がない。なので遠回りら必要なくて、どこからでも血管が入っていくことができるんですね。

なので後膵動脈が脾動脈から遠回りせずに直接膵臓に入っていきます。

さらに脾臓に近い方では、脾動脈から大膵動脈と呼ばれる枝が分かれて膵臓に入ってきます。

なのでこの辺なんでもありなんですね。

脾動脈の枝から膵体尾部にどこからでも血管が入ることができます。

でさらに左に行きまして、脾動脈は脾臓に達します。

ここから枝分かれするのが、左胃大網動脈。

左胃大網動脈が胃の大弯の方に分布します。遠回りして胃に向かうわけです。

そしてさらに短胃動脈という動脈も出てきます。大弯側は広いので、プラスアルファーとしてこの脾動脈の末端から短胃動脈という血管が分布します。

以上、腹腔動脈の枝、その解剖について解説でした。

原理原則は、『右の終点肝臓、左の終点脾臓、遠回りが必要な胃、どこからでも行ける膵臓』でした。

動画はこちら👇