不安を乗り越え、夢を手に入れる ~ラーニングゾーンへの旅~

Vision

Purpose

この記事を読んであなたが変わる姿

Take homeメッセージ(スクショ歓迎)

長い記事を読むのが苦手。時間がない。

そんな方に向けて、

最初にこれだけは持って帰って欲しい。

という内容をまとめています。

スクショ歓迎なのでぜひ持って帰って実践してみてください。

はじめに

いつも読んでいただきありがとうございます。

みなさん自分の夢に向かってチャレンジ出来ていますか?

「失敗したらどうしよう」

「失敗してできないやつだって思われたくない」

「これ以上しんどくなるなら今のままでいいかな」

色んな理由をつけて「今」の状態にとどまろうとする。

でも、「何とかしたいんだ!」

「自分を変えたいんだ!」

そんな人がnoteを読んでいる

noteで情報発信している人には

多いんじゃないかと思います。

今回は、そんなみなさんに向けた

「ラーニングゾーンに移行する方法」

について紹介したいと思います。

不安と向き合って一緒に自己実現を進めていきましょう。

今回の位置づけ

今回は、前回に引き続き「実行」のフェーズです。

その中でも「不安」「コンフォートゾーン」について

解決方法を提案していきます。

今の自分のポジションをチェックする方法も記載しますので、

一緒に今の自分の立ち位置と実行内容を意識して、

一緒に進めていきましょう。

コンフォートゾーンとラーニングゾーン

冒頭から何やら「コンフォートゾーン」とか

「ラーニングゾーン」とかいう言葉が

出てきていますよね。

実はこの考えは、

ミシガン大学のビジネススクール教授、

ノエル・M・ティシー氏が提唱した概念です。

ノエル・M・ティシー氏は、人の成長は

「ラーニングゾーン」「コンフォートゾーン」

「パニックゾーン」

の3つによって変化すると説いています。

今回はこの中の、

「ラーニングゾーン」「コンフォートゾーン」

に絞り、まずは、

この定義、特徴について整理していきます。

コンフォートゾーンとは?

初めにコンフォートゾーンについてです。

定義: コンフォートゾーンとは、個人がストレスや不安を感じずに過ごせる、慣れ親しんだ環境や行動範囲のことです。

特徴として以下のようなものが挙げられます。

・予測可能な日常:毎日が同じようなルーチンで、特に新しい挑戦や変化がない。

例: 同じ仕事、同じ趣味、同じ人間関係。

・リスク回避:新しいことに挑戦することを避け、失敗や不安を感じる状況を避ける。

例: 新しいプロジェクトや役割を引き受けない。

・心理的な安定感:ストレスや不安を感じることが少なく、安心感がある。

例: 自分の能力や知識に自信があり、特に困難を感じない。

どうですか?

個人的には、

リラックスや休憩のようなイメージがあります。

では、ラーニングゾーンも見てみましょう。

ラーニングゾーンとは?

定義:ラーニングゾーンとは、個人が新しい挑戦や学びを通じて成長するための環境や状況のことです。コンフォートゾーンの外に位置し、適度なストレスや不安を伴いますが、成長の機会が豊富にあります。

特徴として、以下のようなものが挙げられます。

・新しい挑戦:新しいスキルや知識を習得するための挑戦をしている。

例: 新しい趣味を始める、新しいプロジェクトに取り組む。

・適度なストレス:成長を促すための適度なストレスや不安を感じる。

例: 新しい役割や責任を引き受けることで、少し緊張する。

・自己改善の意識:自分を成長させるための意識が高く、自己改善に取り組んでいる。

例: セミナーやワークショップに参加する、自己啓発書を読む。

よしっ!と気合を入れるような

イメージを持っていて、

熱中している時もこの中なのかなと感じています。

特徴は以上の通りです。

では、さらに深ぼっていきましょう。

なんでラーニングゾーンが求められるの?

よく、

「コンフォートゾーンからラーニングゾーンへ」

というのが聞かれますよね。

とはいえ、「コンフォートゾーンでいいじゃん!」

とも思うのも本音です。

ですので次は、

コンフォートゾーンとラーニングゾーンの

メリット・デメリットを比較していきましょう。

コンフォートゾーンの理解

コンフォートゾーンのメリット

・安全感と安心感: 知っている環境にいることで、心理的な安定感が得られる。

・ストレスの少ない環境: 予測可能な状況が続くため、ストレスが少ない。

コンフォートゾーンのデメリット

・成長の停滞:新しい挑戦や経験が少ないため、個人の成長が停滞する。

・新しい経験やスキルの欠如:新しいスキルや知識を習得する機会が減る。

ラーニングゾーンの理解

ラーニングゾーンのメリット

・成長と自己改善: 新しいスキルや知識を習得し、自己成長が促進される。

・新しいスキルと知識の獲得: 多様な経験を通じて、新しいスキルや知識を得ることができる。

ラーニングゾーンのデメリット

・ストレスと不安の増加:一定のストレスや不安を感じることがある。これが過度になると、パフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性に繋がる。

・失敗のリスク:新しいスキルや知識を習得する過程で失敗する可能性が高くなる。失敗が続くと、自己効力感が低下し、モチベーションが下がることがある。

・時間とリソースの消費:新しいことを学ぶには時間とエネルギーが必要。これが他の重要なタスクやプロジェクトに影響を与えることがある。

どうですか?

コンフォートゾーンにも、ラーニングゾーンにも

それぞれメリットとデメリットがあります。

なので、単純に100%ラーニングゾーンに切り替える

というよりは、今の自分の状態に合わせ、

ラーニングゾーンを活用するのが

良いのかなと私は感じています。

とはいえ、

私は「全力」で「楽しい」毎日に

していくためにも、

「みなさんには自己実現を目指し、挑戦してもらいたい」

と考えているので、

ラーニングゾーン推奨派の一人です。

ですので、「もっと」を求める人向けに

ラーニングゾーンについて

説明を進めさせてください。

ラーニングゾーンへの移行方法

じゃあ、どうやってラーニングゾーンに向かって行けばよいの?

が、次の質問になると思います。

3つありますので説明しますね。

・小さなステップから始める

大きな変化を一度に行うのではなく、

小さなステップから始めることで、

徐々にラーニングゾーンに移行していきます。

例: 新しい趣味を始める、小さなプロジェクトに取り組む。

・具体的な目標設定

明確で達成可能な目標を設定することで、進捗を確認しやすくします。

例: 1ヶ月で本を1冊読む、週に1回新しいレシピを試す。

・サポートシステムの構築

友人、家族、メンターなどのサポートシステムを活用することで、不安やストレスを軽減しやすくします。

例: 友人と一緒に新しい活動を始める。メンターにアドバイスを求める。

なんか聞いたような方法じゃないですか?

そうですね。

SMARTでもあったと思いますが、目標設定のパートで実は既に

ラーニングゾーンへ移行する準備が整っているんです。

ですので、既に目標を設定して進んでいる方は

ラーニングゾーンへ移行してきているんです。

じゃあ、自分って今どのステージにいるの?と気になりますよね。

ですので、次は自分のチェックについて触れていきます。

自分のポジションチェック

ポジションをチェックするための質問を

用意しましたので

ぜひ確認してみてください。

ラーニングゾーンに当てはまるような状況

も用意しているので、

その状況とも比較してみてくださいね。

質問集

・日常に変化はありますか?

状況: 最近、新しい趣味を始めたり、新しいプロジェクトに取り組んだりしている。例えば、新しい言語を学び始めた、ボランティア活動に参加したなど。

・リスクを取っていますか?

状況: 新しい役割や責任を引き受けることに対して前向きであり、失敗を恐れずに挑戦している。例えば、職場で新しいプロジェクトのリーダーを引き受けた、プレゼンテーションを行ったなど。

・ストレスや不安を感じますか?

状況: 適度なストレスや不安を感じる状況にいるが、それが成長のための挑戦と感じている。例えば、新しいスキルを習得するためのトレーニングに参加している、難しい課題に取り組んでいるなど。

・自己改善に取り組んでいますか?

状況: 自己改善のための活動や学びに積極的に取り組んでいる。例えば、セミナーやワークショップに参加している、自己啓発書を読んでいる、オンラインコースを受講しているなど。

・新しいスキルや知識を習得していますか?

状況: 最近、新しいスキルや知識を学び、それを実践している。例えば、プログラミングの基礎を学び始めた、新しい料理のレシピを試しているなど。

・挑戦的な目標を設定していますか?

状況: 自分にとって挑戦的な目標を設定し、それに向かって努力している。例えば、マラソンに挑戦するためのトレーニングを始めた、資格試験の勉強をしているなど。

・失敗を恐れずに行動していますか?

状況: 失敗を恐れずに、新しいことに挑戦している。例えば、新しいビジネスアイデアを試している、アートや音楽などのクリエイティブな活動に取り組んでいるなど。

・サポートを求めていますか?

状況: 必要に応じて、友人やメンターからサポートを求めている。例えば、困難な状況に直面したときにアドバイスを求める、フィードバックを受け入れるなど。

チェックの結果はどうだったでしょう?

各質問の状況が当てはまる場合は、

あなたはラーニングゾーンにいるでしょう。

ラーニングゾーンにいることで、

成長と自己改善の機会が増え、

より充実した生活を送れると思います。

自分はあまりラーニングゾーンにいないようだ。

なんとかラーニングゾーンを増やしたいんだけど、心が追いつかない。

そんな方もいらっしゃるかと思います。

ですので、

そんな心、不安との向き合い方について

次のセクションでお話ししていきます。

不安との向き合い方

まずは、

不安の正体をしっかり理解していきましょう。

不安の理解

不安とは?

不安は、未来の出来事や状況に対する恐れや心配から生じる感情です。

これは、未知のものや予測できないものに対する

自然な反応であり、

身体的、心理的な反応を引き起こします。

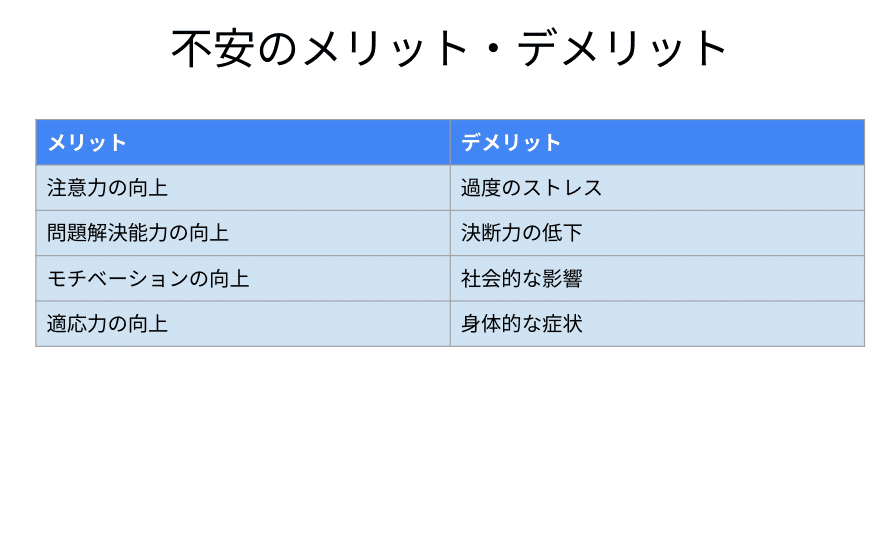

不安のメリット

1. 注意力の向上

不安を感じることで、細部に注意を払うようになり、ミスを減らすことができます。

例えば、プレゼンテーションの準備や重要なプロジェクトの計画において、より慎重に取り組むことができます。

2. 問題解決能力の向上

不安は潜在的な問題やリスクに対する警戒心を高めるため、事前に対策を講じることができます。これにより、トラブルを未然に防ぐことができます。

3. モチベーションの向上

不安は行動を促進する動機付けとなることがあります。

例えば、試験や仕事の締め切りに対する不安が、準備や努力を促すことがあります。

4. 適応力の向上

不安を感じることで、新しい状況や環境に対して柔軟に対応する能力が高まります。これにより、変化に対する適応力が向上します。

不安のデメリット

1. 過度のストレス

不安が過度になると、ストレスが増加し、心身の健康に悪影響を及ぼすことがあります。これにより、集中力やパフォーマンスが低下することがあります。

2. 決断力の低下

不安が強すぎると、決断を先延ばしにしたり、過度に慎重になりすぎて行動を起こせなくなることがあります。

3. 社会的な影響

不安が原因で他人とのコミュニケーションが難しくなり、人間関係に悪影響を及ぼすことがあります。これにより、孤立感が増すことがあります。

4. 身体的な症状

不安は身体的な症状(例えば、頭痛、胃痛、筋肉の緊張など)を引き起こすことがあります。これにより、日常生活に支障をきたすことがあります。

実は、不安はメリットもあったんです。

驚きましたか?

今でこそ不安は少し邪魔者扱いされていましたが、

むしろ、石器時代などは、

不安がないと生きて行けませんでした。

なぜなら、不安がないと、

油断したり、無茶な行動をし、

すぐに野生動物に襲われ、

死んでしまうからです。

とはいえ、

現代社会はそこまでの状況では有りませんので、

適度な状態が良いと今はされています。

では、過度な不安があると、

成長にどんな影響を及ぼすでしょう?

その内容は次のようになります。

不安が成長を妨げる理由

1. リスク回避行動

不安を感じると、人はリスクを避ける傾向があります。これにより、新しい挑戦や経験を避けることになり、成長の機会を逃してしまいます。

2. 自己評価の低下

不安は自己評価を低下させ、自信を失わせることがあります。これにより、新しいスキルや知識を習得する意欲が減少します。

3. 集中力の低下

不安は集中力を低下させ、効率的に学習や仕事を行うことを妨げます。これにより、パフォーマンスが低下し、成長が阻害されます。

4. 健康への影響

慢性的な不安は身体的および心理的な健康に悪影響を及ぼし、エネルギーやモチベーションを低下させます。これにより、成長のための活動に取り組む力が減少します。

5. 社交的な制約

不安は社交的な場面を避ける原因となり、人間関係の構築やネットワーキングの機会を減少させます。これにより、成長のためのサポートシステムが弱まります。

不安が強すぎると、

色々なチャレンジには問題がありそうですね。

では、不安の原因って何でしょうか?

何となくは思い浮かびますが、

意外と整理できていなくありませんか?

実は整理すると次のようになります。

不安の原因とその影響

不安の原因

遺伝的要因:家族に不安障害を持つ人がいる場合、そのリスクが高まることがあります。

環境的要因:ストレスフルな環境やトラウマティックな出来事が不安を引き起こすことがあります。

心理的要因:自己評価の低さや過去の経験が不安を引き起こすことがあります。

生理的要因:脳内の化学物質のバランスが崩れると、不安が生じることがあります。

不安の影響

身体的影響:頭痛、胃痛、筋肉の緊張、疲労感など。

心理的影響:集中力の低下、イライラ、抑うつ感、睡眠障害など。

行動的影響:社交的な場面を避ける、過度な心配、決断力の低下など。

だいぶ不安の正体がつかめましたね。

後はこの不安をみなさんがどう捉え、

どのように扱うかです。

コントロールさえできれば、

後はうまく使いこなすだけですので、

しっかり対応方法も身に着けていきましょう。

不安の克服法

では、不安をコントロールするには

どんな方法があるでしょうか?

その方法を列挙すると次のようになります。

順番に概要を説明していきます。

1. マインドフルネスと瞑想

マインドフルネス:

現在の瞬間に意識を集中させることで、不安を軽減します。呼吸に意識を向けたり、周囲の音や感覚に注意を払うことで、心を落ち着かせることができます。

瞑想:

瞑想は心をリラックスさせ、不安を減少させる効果があります。毎日数分間の瞑想を行うことで、ストレスを軽減し、心の平静を保つことができます。

2. ポジティブなセルフトーク

自己肯定感の向上:

自分に対して優しい言葉をかけることで、不安を和らげることができます。例えば、「私はできる」「私は価値がある」といったポジティブな言葉を繰り返すことが効果的です。

ネガティブな思考の挑戦:

不安を感じたとき、その思考が現実的かどうかを問いかけてみましょう。多くの場合、不安は過剰な心配から来ています。

3. 小さな成功体験の積み重ね

目標設定:

小さな目標を設定し、それを達成することで自信をつけることができます。例えば、毎日10分間の運動をする、1週間に1冊の本を読むなど、達成可能な目標を設定しましょう。

成功の記録:

達成した目標や成功体験を記録することで、自分の進歩を実感しやすくなります。これにより、不安を感じたときに自信を持つことができます。

4. 色々な相談の活用

友人や家族とのコミュニケーション:

不安を感じたとき、信頼できる人に話すことで気持ちが軽くなります。サポートを求めることは弱さではなく、強さの証です。

専門家の助け:

必要に応じて、カウンセラーやセラピストの助けを借りることも考えましょう。専門家は不安を管理するための具体的な技術やアドバイスを提供してくれます。

5. 健康的なライフスタイル

運動:

定期的な運動はストレスを軽減し、心の健康を保つのに役立ちます。ウォーキング、ヨガ、ランニングなど、自分に合った運動を見つけましょう。

バランスの取れた食事:

栄養バランスの取れた食事は、心と体の健康に重要です。特に、ビタミンBやオメガ-3脂肪酸を含む食品は、心の健康に良い影響を与えます。

十分な睡眠:

良質な睡眠は心の健康に不可欠です。毎晩7-9時間の睡眠を確保するよう心がけましょう。

6. 趣味やリラクゼーション

趣味の時間を持つ:

自分が楽しめる趣味を持つことで、リラックスし、不安を忘れる時間を作ることができます。読書、絵を描く、音楽を聴くなど、何でも構いません。

リラクゼーション技術:

深呼吸、ストレッチ、アロマセラピーなど、リラックスするための技術を取り入れることも効果的です。

いかがだったでしょうか?

今回は概要だけですが、

それぞれの項目だけで

1記事そのまま書ける文量になりますので、

また改めて整理していきたいと思います。

興味のある方は、Youtubeや本でもたくさんあるのでぜひ調べてみてください。

最後に

今回は過去最長文量になっちゃいました。

そんな中、

最後まで読んでいただきありがとうございます。

みなさんそれぞれ色々な考えがあると思いますが、

冒頭にもあった通り、

「何とかしたいんだ!」「自分を変えたいんだ!」

という想いを持っていらっしゃる方はぜひ

ラーニングゾーンを意識してみてください。

引き続き1回/週のペースで

更新していこうと思いますので、

「全力で楽しめる日々を実現したい」

「なんか興味あるかも」等々、

あなたの「何か」に引っかかった方は、

引き続き応援をお願いします。

また、この要素をもっと知りたい、

等ありましたらコメントいただけると

その内容の投稿優先度を変えていきたいと

思います。

では、一緒に

全力で楽しめる日々を実現していきましょう。

逃げない、はればれと立ち向かう、それがぼくのモットー(岡本太郎氏)